En deux mots

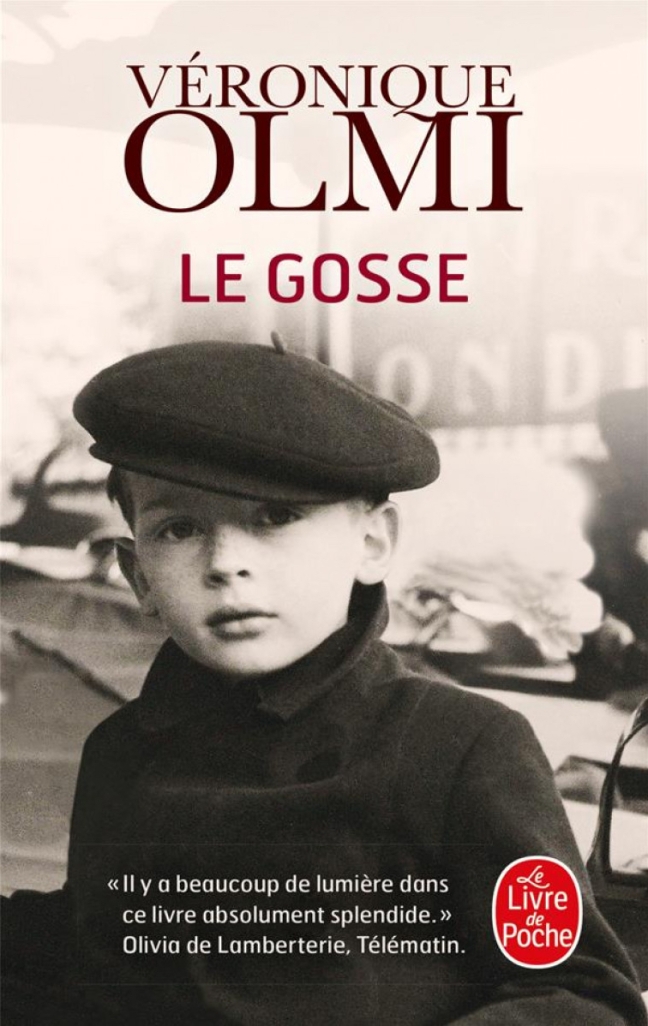

Joseph se retrouve orphelin après le décès de son père, revenu de la Première Guerre porteur du virus de la fièvre espagnole et celui de sa mère, victime d’une hémorragie mortelle après un avortement clandestin. Après un placement et un séjour en prison, il se retrouve dans un sinistre camp d’internement pour mineurs d’où il rêve de fuir.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Si vous voulez en savoir plus…

Ma chronique complète publiée lors de la parution du roman en grand format : Le Gosse

Les premières pages du livre

« Il est né le 8 juillet 1919 à Paris et il en est fier. Paris ce n’est pas seulement la ville, c’est la plus grande des villes, belle de jour comme de nuit, enviée dans le monde entier, il est un titi, un gosse de sept ans, maigrelet mais robuste, on ne croirait jamais à le voir, la force qui est la sienne. Sa mère et sa grand-mère le surnomment « le roseau » car il siffle souvent, comme le vent quand il traverse les herbes, et quand il est tout seul il se regarde dans le miroir, les mains dans les poches il sifflote les yeux à demi fermés et l’air menaçant, comme les bandits sur les affiches de cinéma ou à la une des journaux, il teste son autorité, il est le petit homme de la maison, il l’a entendu dire une fois.

Il aime regarder les mains de sa mère, rouges et bleues, jaunes et vertes, ça dépend des jours, et les entailles au bout des doigts, ce sont des mains rugueuses et habiles, qui ne se posent jamais. Il aime regarder son visage qui rougit si vite, le bleu de ses yeux avec les paupières trop lourdes, et ses cheveux dorés qui sont bouclés à cause de la vapeur. Sa mère les préférerait lisses, mais la vapeur de l’atelier les décolle en petites mèches qui s’entortillent, des dizaines d’accroche-cœurs, elle dit : « J’ai les cheveux libres et désordonnés comme moi » et elle rit de son rire aigu de Parisienne, car elle aussi est née à Paris, toute une lignée, oui ! Il n’a jamais connu son père, et son père ne lui manque pas puisqu’il n’en a aucun souvenir. Il regarde la photo du mariage, sur le buffet, elle, si petite à côté de lui, un grand moustachu solide, tout droit dans son costume qui le serre de partout, il se dit que cet homme-là n’a jamais dû courir, il est trop raide, mais il sait que c’est faux. Le visage aussi est faux. Son père n’avait plus du tout ce visage-là quand il est rentré de la guerre, on le lui a dit, un soir où il n’avait rien demandé mais où la grand-mère visiblement avait besoin de parler, ses larmes coincées au bord des yeux. Il était fasciné par ces larmes qui ne tombaient pas, à chaque fois qu’elle clignait des yeux il se disait qu’elles allaient enfin couler, mais rien à faire, et à cause de cela il n’a pas vraiment écouté l’histoire du visage de son père, Paul Vasseur, troisième fils de la grand-mère, qui n’est pas mort au champ d’honneur comme ses deux oncles qu’il n’a pas connus, mais a survécu à toutes les batailles. Quand il en est rentré, il n’était plus un soldat et pas encore son père, et c’est comme un rendez-vous qu’ils auraient eu tous les deux : « Je ne meurs pas à la guerre, je reviens sans visage et sans joie, mais je tiens ma promesse d’homme : j’offre un enfant à mon pays, un fils c’est mieux, et si c’est toi, c’est encore mieux. » Il a du mal à imaginer le joli visage de sa mère à côté de celui de cet homme blessé, un visage « comme un dessin abîmé par la pluie », dit la grand-mère, « une gueule cassée », disent les autres. Paul Vasseur, ancien poilu, lui a permis de naître, et tout de suite après, comme s’il était allé au bout de ses forces, il est mort dans une chambre d’hôpital d’une grippe qu’il avait ramenée du front, un virus espagnol qui flottait dans l’air pendant qu’il faisait ce qu’on lui demandait de faire : tenir son fusil et tirer le plus longtemps possible sur les gars d’en face, qui respiraient le même virus sans y prendre garde, occupés eux aussi à tuer le plus grand nombre de gars en face. C’étaient tous des hommes obéissants et qui avaient l’amour de la patrie, du drapeau et de Dieu, même si de ces trois amours les anciens soldats ne parlaient pas, et quand ils se croisaient on n’aurait jamais dit qu’ils avaient partagé cette passion, ils se regardaient muets, pleins de confusion, ou bien buvaient ensemble et riaient tellement fort qu’on aurait dit des sauvages, des hommes furieux et pas du tout des amoureux.

À tout ça, Joseph ne pense guère. Sa mère, Colette, est gaie pour deux, il est impossible de vivre à ses côtés sans avoir envie de la suivre, d’écouter ce qu’elle raconte, ce qu’elle ramène avec elle quand elle rentre le soir, toutes ces histoires d’oiseaux, de théâtre et de chapeaux, ces choses qu’elle ne dit à personne, des secrets de plumassière, qui se gardent :

– Tu comprends Joseph, chaque maison a ses secrets, c’est pour ça qu’on ne change pas de maison. Ce que je t’ai dit, tu n’en parleras jamais à personne, tu me le promets ?

Il imagine sa mère dans cette maison aux secrets, entourée de tant d’autres filles, presque cinquante, et de très peu d’hommes, parce que plumassière, c’est pour les filles, il faut de toutes petites mains, habiles, légères, et patientes aussi, elles font tout le beau travail et laissent aux quelques hommes de la maison le tri des plumes, la teinture, les livraisons et l’entretien des machines, et il imagine que ces hommes ressemblent à son père sur la photo du mariage, ce sont de gros gars engoncés et patauds, qui obéissent aux filles habiles et pleines de secrets. Son père était mécanicien à l’usine Farcot, très loin, à Saint-Ouen, aux ateliers de forge et d’ajustage. Quand ses collègues et lui sont partis à la guerre, avec cet amour de la patrie, du drapeau et de Dieu, qui les faisait chanter jusque sur le quai de la gare de l’Est, des femmes avec des mains moins fines que celles de sa mère sont venues les remplacer à l’usine et ont fabriqué de gros chars qui ont suivi les ouvriers dans la Somme. Quand il pense à ces femmes fabriquant des chars, il en a presque du dégoût. Elles étaient sûrement pleines de limaille de fer, de gras et de cambouis, tandis que sa mère, même si elle a parfois du duvet dans les cheveux, et jusque dans le nez, même si ses mains sont abîmées et colorées, sa mère, initiée à quatorze ans par une ancienne de quatre-vingt-deux ans, il y a longtemps qu’elle ne balaie plus l’atelier ou ne prépare plus les plumes. Elle frimate. Il adore ce mot. Elle frimate ! Elle met les plumes ensemble pour donner au chapeau sa beauté, elle les coud et ça fait comme un bouquet de printemps, il y a de quoi frimer, oui !

– Si tu avais été une fille, je t’aurais appris le métier, ça t’aurait plu Joseph ?

Quand sa mère lui demande ça, il lui montre ses mains maigrichonnes et les bouge dans tous les sens pour qu’elle voie comme elles sont souples, mais elle fait non de la tête avec un air désolé qui n’est pas si désolé que ça, et pour le consoler elle lui dit :

– Tu as des mains d’artiste mon Joseph, on a ça dans le sang dans la famille !

Et elle embrasse ses paumes, après avoir passé un doigt le long de sa ligne de vie.

– Et tu vivras très longtemps !

À l’école il apprend à compter, à lire, à écrire, à tomber amoureux de la patrie, le monde devient plus grand que son quartier, un espace mystérieux s’ouvre à lui, il comprend que tout a un nom et demande à l’instituteur comment s’appelle ce qu’il ne peut pas nommer, mais l’instituteur ne connaît pas tout, comment le pourrait-il, comment aurait-il le temps et surtout le cerveau pour apprendre par cœur les mots du dictionnaire Larousse, des encyclopédies, des atlas, des herbiers, des planches d’anatomie et des cartes de géographie ? On se croit entouré d’eau, d’étoiles et de tramways, on croit qu’on a une tête, deux bras et deux jambes, mais la vérité c’est que dessous il y a mille mots et mille vies, par exemple on dit « rivière » et d’autres mots surgissent : canaux, écluses, bras, lits mineurs, lits majeurs, les mots jaillissent, c’est comme soulever une pierre et découvrir les vers de terre et les insectes dessous, leur travail invisible et secret. Près de chez lui au bassin de l’Arsenal, le canal Saint-Martin se relie à la Seine, c’est comme ça qu’il y a de l’eau potable chez eux et la grand-mère n’en revient pas.

Tout est nommé et tout a une place avec quelques exceptions. Par exemple, la grand-mère a perdu son mari, elle est veuve. Sa mère aussi a perdu son mari, elle est veuve. Lui a perdu son père, il est orphelin de père. La grand-mère a perdu trois fils, ça n’a pas de nom. Il a vérifié auprès de l’instituteur, ça n’a pas de nom. Certains enfants non plus n’ont pas de nom. Ce sont des enfants naturels, des bâtards, des bas tard, on les bat jusqu’à plus soif, ce sont des souffre-douleur, et il a vu, chez les deux qu’il connaît, cet air de menace et d’attente, comme si tout à coup on allait leur donner quelque chose, une gifle ou un nom, va savoir. Ces enfants naturels ont bien quelque chose de sauvage, un peu comme l’orage quand il ne se décide pas. Celle qui connaît le plus de noms, c’est sa mère, elle l’étourdit quand elle lui parle d’échassier, de paradisier ou de marabout, le monde entier lui envoie ses plus belles plumes, mais là aussi chaque plumassière a sa place, on peut fabriquer des plumeaux avec des oiseaux de basse-cour, ou être comme sa mère dans l’exotique et l’artistique, les théâtres et le music-hall, on peut baisser la tête ou travailler dans l’artisanat et connaître les dernières chansons à la mode.

Il a remarqué qu’une femme avait beaucoup de noms, en plus de son nom de jeune fille ou de celui de femme mariée, elle peut s’appeler catherinette, grisette, midinette, gigolette, laurette, cocotte, ou encore vieille fille pour celle qui n’a jamais eu de mari mais se tient sage, ou traînée pour celle qui, avec ou sans mari, n’est pas sage. Mais il ne sait pas comment on appelle une veuve, comme sa mère, qui a fini depuis longtemps son grand deuil, son deuil et son demi-deuil, mais qui n’est pas sage. Il voit sa joie, qui n’est plus pour lui, même quand elle lui envoie un clin d’œil en réajustant son chapeau avant de sortir, ce clin d’œil est pour elle seule, et sa joie, Joseph le sait, est le signe qu’elle voit un homme, il n’est pas idiot, il sait aussi qu’elle n’en a pas le droit, c’est interdit, illégitime, c’est mal. Comment appelle-t-on une joie interdite, une gaîté dangereuse ? Mauvaise vie mauvaise fille mauvaise fréquentation. Ces mots-là ne vont pas à Colette, rien de ce qui est sale ne va à sa mère, et Joseph reste avec cette jalousie apeurée, cette crainte pour celle qui rajeunit chaque jour, baignée dans la lumière imprudente du bonheur, tandis que la grand-mère s’enfonce dans le tunnel obscur de l’absence et qu’elle l’appelle de moins en moins souvent « mon roseau » mais Lucien, Marius ou Paul, le confond avec ses deux fils aux corps éparpillés dans les champs d’honneur, et avec le troisième, mort contaminé dans une chambre d’hôpital. Elle a installé autour d’elle un monde de fantômes indisciplinés qu’elle appelle avec une adoration rocailleuse. (Car sa voix aussi a changé, peut-être faut-il cela pour parler aux morts, une voix qui vient de la terre, comme eux, et dont ils comprennent le sens même quand les mots ne sont plus vraiment justes.) Elle voit dans la cour des garçons qui n’y sont pas, elle a des manies, des inquiétudes farfelues, souvent le soir elle demande à Joseph :

– Je n’ai pas envie qu’à leur retour, mes gars mangent du chien ou du rat, vois donc ce que Colette a mis dans la casserole.

Il sait qu’il ne la convaincra pas en lui disant la vérité, car à peine a-t-elle entendu la réponse qu’elle lui repose la question, et la fois où il dit : « Maman a cuisiné des pâquerettes », elle rit, alors il comprend qu’il peut déformer la réalité déformée de sa grand-mère, c’est un jeu d’illusion sans fin, mais le mieux, il le comprend aussi, c’est de s’asseoir à côté d’elle et de lui tenir la main. On dirait que cette main dans la sienne la relie un peu à la réalité, même si elle continue à râler contre ses fils qui ne rentrent pas, et contre ses patrons qui abattent leurs propres chevaux et veulent qu’elle les prépare au four, et la trompe des éléphants du Jardin des Plantes qu’ils lui demandent d’acheter et de cuisiner aussi, ses patrons affamés et sans pitié, ses fils fugueurs et sans pitié… 70, 14-18, les guerres éternelles, les peurs obsessionnelles de la grand-mère. Et Joseph voit la vie comme le carton perforé de l’orgue de Barbarie qui déroulerait sans fin une musique simple et lasse, qui dit qu’on naît de soldat en soldat, de guerre en guerre, de soldat en soldat, de guerre en guerre… et on reste avec les femmes même quand on est mort, car elles nous voient et nous surveillent de leur amour endeuillé, pour toujours.

La nuit quand la grand-mère ronfle et que Colette siffle pour qu’elle s’arrête, il siffle à son tour, ce qui les fait rire et parfois ils se parlent tout bas, Colette lui raconte que le siffleur professionnel du Concert Mayol ne fait plus de baisers vingt-quatre heures avant son numéro pour ne pas amollir ses lèvres, que la mère de Mistinguett était plumassière, qu’elle a les chapeaux à plumes les plus hauts qui existent, qu’il y a à Paris une Américaine à la peau noire qui danse nue avec une ceinture de bananes, elle le fait rire, elle le fait rêver, et une nuit il arrive ce qui devait arriver, elle lui dit qu’elle va lui présenter quelqu’un. Il s’appelle Augustin, il est très gentil et ils vont très bien s’entendre. Joseph regarde sur le mur de la chambre les dessins du volet qui lui faisaient peur quand il était petit, jusqu’à ce que la grand-mère lui dise que ces ombres ressemblent au soufflet d’un bel accordéon. Il demande :

– Tu me le présentes quand ?

– Bientôt.

– Pourquoi ?

– Toi et tes questions !

La grand-mère ne ronfle plus mais il sifflote quand même, doucement, au rythme lent de sa respiration, et sa mère dit exactement ce qu’il espérait qu’elle dise :

– Tu seras toujours le roseau chéri, tu sais.

Et les ombres sur le mur ressemblent à ce qu’elles sont : celles des lattes du volet sur la tapisserie à fleurs d’une chambre où grandir, vieillir, aimer sont des verbes qui ne vont pas bien ensemble. Mais dans quelques heures ces ombres auront disparu, et il ne les aura pas vues s’effacer. Il se sera rendormi.

Colette va danser rue de Lappe tous les dimanches, parfois aussi le soir dans les bals musettes et les cabarets qui ont fleuri après-guerre, elle a sans cesse les pieds qui battent la mesure d’une musique qu’on n’entend pas toujours, et elle envoie enfin à Joseph de vrais clins d’œil complices. Il n’ose pas lui demander quand elle lui présentera cet homme, cet Augustin, et de plus en plus il a peur que les autres parlent d’elle avec des mots qui ne lui iraient pas, mauvaise fille mauvaise vie mauvaise fréquentation, mais cela n’arrive pas, et l’insouciance reprend ses droits. Après l’école il traîne avec Jacques et Eugène, joue avec eux au ballon dans l’impasse Carrière-Mainguet, fait les commissions et rentre s’occuper de la grand-mère, les beaux jours arrivent et on lui installe une chaise dans la cour, avec Marthe, Jeanne, Émile et son perroquet, elle est bien, c’est une compagnie de son âge, et quand elle s’inquiète de ne pas voir ses fils rentrer, personne ne la contredit, le chagrin fait faire de ces choses, on le sait. Tous trois chantent des chansons anciennes, il est gêné quand la grand-mère chante : « Va passe ton chemin, ma mamelle est française, je ne vends pas mon lait au fils d’un Allemand. » Quel âge croit-elle avoir ? Le monde des mères est inquiétant, elles portent des enfants, et puis elles portent le deuil, et elles sont plus têtues que le chagrin. Il a toujours vu la grand-mère, Marthe et Jeanne habillées en noir, comment calcule-t-on les années de deuil quand on finit par connaître plus de morts que de vivants, il se le demande parfois. Il se demande aussi, lui qui apprend un mot nouveau chaque jour, combien d’années il devrait vivre pour connaître tous ceux du dictionnaire. Ou pour les avoir tous entendus, même sans les comprendre. Les mots sont répartis par spécialités, les mariniers ne connaissent pas les mêmes que les forts des Halles, mais comment fait-on avec ceux qui ne sont écrits nulle part, ceux de l’argot par exemple, ou ceux des Auvergnats et des Italiens qui se mélangent au français ? Il y a des mots libres qui flottent dans l’air comme le virus de la grippe espagnole ou de la tuberculose, et qu’on attrape pareil, en se fréquentant de trop près. Pour les préserver, l’instituteur leur apprend chaque jour l’hygiène et la morale, dans l’espoir qu’ils ramènent ces leçons chez eux, les diffusent à toute la famille, mais jamais il n’oserait dire à la grand-mère de se laver les mains avant de manger ni à sa mère de ne pas devenir une femme sans honneur. Il préfère qu’elle reste comme ses cheveux bouclés, « libres et désordonnés » comme elle dit, jusqu’à ce dimanche où rue de Charonne, il parle avec Lulu, son copain chanteur de rue, et aperçoit sur le trottoir d’en face l’homme et sa mère. C’est lui, il le sait. Il le sait au poignard qu’il reçoit dans le cœur, cette sensation de danger, comme si on le précipitait dans l’eau du canal, comme s’il disparaissait sans secours.

– Qu’est-ce t’as vu ? lui demande Lulu en se retournant.

– Augustin.

Il n’a pas le temps d’en dire plus, un gendarme arrive et Lulu qui n’a pas le carnet des chanteurs ambulants a filé à la vitesse de l’éclair, le gendarme ne le rattrapera pas, et lui a perdu Colette dans la foule. Tout cela n’a duré que quelques secondes comme si les choses les plus importantes arrivaient en douce, au moment précis où l’on regarde ailleurs, oui, le temps d’un regard.

– Je t’ai vue dimanche, rue de Charonne avec… le monsieur…

Il le dit à sa mère et elle rougit, comme souvent, et puis elle rit, mais ne trouve pas quoi répondre. Pour la rassurer il ajoute :

– Il avait un très joli chapeau j’ai trouvé.

Alors elle le prend contre elle et le voilà plongé dans son odeur de peau vivante, un peu salée un peu sucrée, cette sueur douce, il voudrait s’endormir contre elle, son cou, sa poitrine, son ventre, ce domaine qui est le sien ; il est maigrichon, à presque huit ans il a gardé la mesure idéale pour être dans ses bras sans dépasser, et Colette est tellement bien ainsi, son fils tenu contre elle, son cœur qui cogne comme quand il était bébé, elle le berce et chante : « J’ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin », et il sent les vibrations de sa voix, la petite humidité qu’elle diffuse sur sa peau, comme lorsqu’on souffle une bougie. Quelque chose va s’éteindre. On dirait, à les voir savourer cet instant-là, qui rappelle un Joseph nouveau-né et une Colette de vingt ans, que tous deux le savent, comme si, très loin en eux, quelque chose se chargeait de cette connaissance. Le temps se brouille, hier et demain déjà ne veulent plus rien dire, quelque chose les avertit. Cela va finir, cela est en train de finir. C’est comme si c’était fait.

L’avis de… Olivia de Lamberterie (ELLE)

« L’expression «l’enfer est pavé de bonnes intentions» trouvera rarement illustration plus glaçante que dans « Le Gosse ». Les bonnes intentions émanent de l’État français, décidé en ces années 1920 à «protéger» les enfants placés à l’Assistance publique. L’enfer, c’est celui que vit Joseph, un orphelin parisien (son père, une gueule cassée, est mort de la grippe espagnole, sa mère, plumassière, d’une hémorragie à la suite d’un avortement), de 7 ans à 13 ans, précipité dans une famille nourricière à la campagne, puis incarcéré à la Petite Roquette et enfin jeté dans la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, un bagne pour les mineurs au cœur de la Touraine. Le défi littéraire de Véronique Olmi consiste, pour dénoncer la condition de détention inhumaine de ces gamins, à l’incarner dans un destin individuel, dans un roman entièrement écrit du point de vue de Joseph: son ressenti, ses peines, son incompréhension, son incapacité à mettre des mots sur ce qu’il subit, ses jours sans repères. La romancière conte la cruauté, sans détour ni complaisance, en un style serré qui n’autorise aucune respiration et qui fait jaillir une angoisse permanente. Et puis, l’amour d’un garçon et l’émotion née de la musique permettront à Joseph de réapprendre à vivre. La révolution du Front populaire de 1936 sera peut-être la sienne. La beauté de ce roman terrible provient de l’impérieuse nécessité que le lecteur ressent à chaque page, celle de Véronique Olmi à donner vie à ce maigrichon et poignant Misérable du XXe siècle. »

Vidéo

Véronique Olmi préente son roman «Le Gosse» à La Grande Librairie. © Production France Télévisions

Tags

#legosse #VeroniqueOlmi #lelivredepoche #hcdahlem #roman #editionsalbinmichel #RentréeLittéraire2022 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #livredepoche #étéenpochedesblogueurs