Prix Transfuge du Meilleur premier roman français 2023

En deux mots

Jeanne tourne des films porno à la chaîne. Nathan travaille à sa thèse sur le cinéma. Tous deux tiennent se droguent pour tenir le coup. Jusqu’à ce jour où ils franchissent la porte d’une clinique spécialisée. Leur rencontre va marquer une nouvelle étape dans leur vie.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Le roman des addicts

Clément Camar-Mercier entre en littérature avec un roman que l’on déconseillera aux âmes sensibles. Il raconte la rencontre d’une actrice de films porno et d’un universitaire dans une clinique où ils vont tenter de se guérir de leur addiction aux drogues dures. Cru, vif, romantique.

Le film que Jeanne s’apprête à tourner a beau s’appuyer sur la mythologie, en l’occurrence adapter librement les amours de Phèdre avec Thésée et son fils Hippolyte, il n’en reste pas moins un film porno de triolisme, avec une douloureuse scène de double-pénétration.

Mais Jeanne a l’habitude. Cela fait cinq ans qu’elle offre son corps à des productions très hard.

Nathan, quant à lui, est un universitaire qui travaille sur sa thèse tout en donnant des cours sur le cinéma américain et des contributions dans divers colloques. Son point commun avec Jeanne? La drogue qu’ils consomment quotidiennement. Dans les chapitres initiaux, on va les suivre dans leurs activités respectives et leur découvrir un second point commun, leur malaise croissant face à leurs activités et le besoin de se faire aider.

C’est après un film de bukkake (un terme qui désigne l’éjaculation sur un visage de femme) qui rassemble 50 hommes autour d’elle que Jeanne va craquer. À la fin du film, pendant une fellation, elle va sectionner le sexe qu’elle a dans sa bouche avec ses dents, provoquant un jet de sang et une panique générale. Elle prend la fuite et va trouver refuge dans la clinique de Neuilly-sur-Seine où elle va pouvoir soigner son addiction.

À peu près au même moment, Nathan assiste à un colloque à Blois. Après avoir entendu des critiques assassines sur sa prestation dans les toilettes où il s’était isolé pour sniffer un rail de coke, il va se rendre à l’apéro de clôture. C’est à ce moment que tout va dégénérer et qu’il va se retrouver chancelant au bord de la route avant de sombrer. À son réveil, il prend lui aussi la direction de la clinique à Neuilly. C’est là que tous deux vont séjourner alors que le confinement est déclaré, qu’ils vont faire connaissance et se confier durant les séances avec le psy. C’est là que va venir la lumière avec l’amour comme médicament. On suit alors Jeanne et Nathan dans leur virée à travers la France… jusqu’au chapitre 1, puisque l’auteur a choisi de numéroter à l’envers en partant du chapitre 57.

Le magazine Transfuge, qui a décerné son prix du meilleur premier roman 2023 à Clément Camar-Mercier, souligne, sous la plume d’Arnaud Viviant qu’il s’agit là du «roman générationnel de ces jeunes adultes ayant payé dans leur chair l’addiction au porno comme à la drogue, qui ont été confinés au désespoir, qui ont rêvé d’indépendance et d’un monde d’après durant cette séquence de sevrage social». Je partage cette analyse, mais je la complète en soulignant qu’il y a du Bret Easton Ellis dans ce roman, la même force, le même rythme, l’horreur en moins. Même si les ravages de la drogue et autres addictions vont aussi vous secouer. Mais comme dit en introduction, on demandera aux âmes sensibles de s’abstenir.

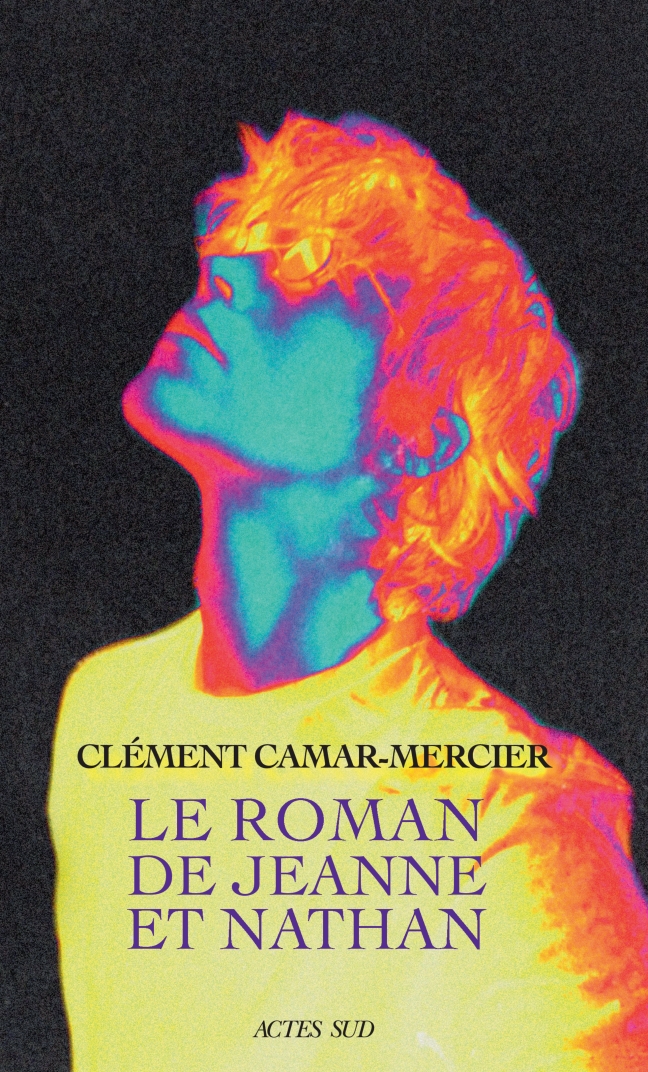

Le Roman de Jeanne et Nathan

Clément Camar-Mercier

Éditions Actes Sud

Premier roman

352p., 22,50 €

EAN 9782330182106

Paru le 23/08/2023

Où?

Le roman est situé à Paris et en région parisienne, à Meudon, Malakoff ou Neuilly-sur-Seine. On y cite aussi Blois et Vendôme avant de sillonner la France.

Quand?

L’action se déroule en 2020, autour de la période de confinement.

Ce qu’en dit l’éditeur

Jeanne sait que des centaines de milliers d’amateurs de vidéos pornos jouissent de voir son corps livré à des étreintes brutales et à des plaisirs qu’elle feint résolument durant d’odieux tournages. Tout ce qu’exige son métier d’actrice, elle le subit en professionnelle et l’accomplit en toute liberté. Pour autant que la cocaïne la préserve d’en vomir l’abjection.

Loin d’elle – ils ne se connaissent pas encore –, Nathan donne quelques cours sur le cinéma américain, poursuit une improbable thèse, et se drogue jour après jour pour supporter l’inutilité de son existence. Or voici qu’advient leur rencontre, éblouissante, dans un jardin singulier, les plongeant dans la douceur de vivre. Pour toujours, assurément. Si toute la violence du monde d’avant ne vient pas les rattraper.

Tour à tour cru, onirique, romantique, tragique, « Le Roman de Jeanne et Nathan » déploie toute l’étendue des addictions par lesquelles notre époque travestit sa propre réalité, se sature de ses propres images, s’y projette, s’y observe, se nourrit d’illusions, perceptions, vibrations, sensations hors desquelles nul

enchantement ne viendrait plus nous satisfaire.

À moins que le ravissement de l’amour – le philtre éternellement magique de Tristan et Iseult – n’ensorcelle pour de bon, jusqu’à l’événement ultime, les héros de ce premier roman si audacieusement lucide.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Transfuge (Arnaud Viviant)

France Culture

Harper’s Bazaar (Clovis Goux)

Paris La Douce

Clément Camar-Mercier présente «Le roman de Jeanne et Nathan» © Production Librairie Mollat

Clément Camar-Mercier présente «Le roman de Jeanne et Nathan» © Production Actes Sud

Les premières pages du livre

« 57.

Puisqu’émerger quelques minutes avant la sonnerie de son réveil est souvent synonyme d’une nuit reposante, cela aurait pu être un matin idéal. En s’étirant, elle se souvint que son nouveau rôle méritait une attention particulière et que les dernières ambitions de la boîte de production qui l’embauchait lui tenaient à cœur. Passionnée de mythologie, elle y voyait une manière tout à fait joyeuse de joindre l’utile à l’agréable. Si l’épisode était réussi, elle serait l’effigie d’une série inédite qui voulait proposer aux spectateurs une relecture des mythes grecs pas si éloignée de leur réalité ontologique. Oui, où trouve-t-on aujourd’hui des scénarios où l’on couche avec sa mère, où l’on viole une fille devant les yeux du père, où l’on humilie avec plaisir, où l’on se couvre de sperme, où le désir est si fort qu’il nous fait perdre tout moyen et où les fantasmes n’ont pas de limites ? Maintenant que les livres et les films ne devaient parler que de ces choses chastes et réalistes qui l’avaient toujours ennuyée, il ne lui restait effectivement que les scénarios de l’industrie pornographique pour espérer se hisser à la hauteur de l’imagination débridée des fondateurs de la démocratie. Si ces films devenaient des succès, elle rêvait même de continuer ce travail autour de la Bible, un autre souvenir d’enfance. Peut-être qu’elle pourrait devenir réalisatrice. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Elle sourit de la désuétude de l’expression qu’elle venait, en pensant, de chuchoter.

La perspective d’une Phèdre jeune et séduisante, et non pas de cette horrible marâtre dont l’imaginaire théâtral nous a farci la tête, la comblait de joie puisque, dans cette version, Hippolyte lui succombait. Mais pas que ! La scène du triolisme avec le père et le fils, qu’elle allait tourner aujourd’hui, renversait enfin les codes du stéréotype “un homme, deux femmes”. Scénario trop souvent visible dans le genre de production conventionnelle : mère-enseigne-le-sexe-à-sa-fille-et-son-gendre. Sans aucun doute, elle serait parfaite en fille de Minos et de Pasiphaé.

L’exigence physique que requiert le métier d’actrice porno¬graphique n’est pas à prendre à la légère : elle dut entièrement s’épiler, se nettoyer et, surtout, procéder à un lavement anal. Elle avait son propre matériel, une petite poire qui faisait très bien le travail. Malgré la faim, elle devait évidemment être à jeun en vue de garder propre le précieux orifice. Elle but tout de même un jus frais, qu’elle pressa avec avidité. Vint le moment de l’ego-¬portrait rituel ; avec son téléphone intelligent, elle se prit en photo, tout sourire, avant de diffuser le cliché sur l’armada de réseaux sociaux qu’elle possédait, avec la phrase suivante en exergue : “Double péné pour moi aujourd’hui – quelle excitation !” Les commentaires ne se firent pas attendre, tous ses admirateurs l’encouragèrent : “trop hâte de voir, bon courage, émoticone cœur, toujours dans la cour des grandes, kiffe bien ta race”, et patin-couffin.

Quelque chose avait changé. Il ne pouvait pas dire exactement quoi. Quand il ouvrit les yeux, il pensa que s’il s’arrêtait maintenant, il était encore possible de dire qu’il avait passé un bon moment. Rien n’est si facile. La tête lourde, les paupières sèches, la gorge en feu. Physiquement : dur. Il avait l’habitude. Mentalement : insupportable. Il savait que plus le temps avançait, plus il avait à perdre. Il en avait peur, visiblement pas assez pour changer. Son aspiration au changement lui permettait de rester inlassablement le même et de répéter les mêmes erreurs. Au fond, il avait l’intuition qu’il ne vivait sa vie sans autre but que de la vivre et les événements qui semblaient la ponctuer n’étaient là que pour lui faire croire en l’idée même de vie. Comment passer le temps, alors ? La cigarette était souvent la réponse la plus matinale, avant que la journée ne dégénère. Une clope et le tracas de ce rien n’était presque plus rien du tout. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd’hui pour vivre un truc exceptionnel ? Bordel. Il aimait bien ce mot, bordel. Il le pensait si fort qu’il lui arrivait parfois de s’entendre.

Il se souvint alors du cahier posé sur sa table de nuit. Il en avait fait l’acquisition la veille. C’était un de ces beaux cahiers neufs qu’on s’offre dans des boutiques artistico-conceptuelles avec la conviction que l’on va se mettre à écrire, à ordonner ses idées. Un stylo et un cahier achetés sont des gages positifs pour le moral. Ils ouvrent des perspectives. C’est Hitchcock qui lui avait soufflé cette idée : celle du scénariste en manque d’inspiration la journée, mais qui a l’impression de rêver la nuit de scénarios plus novateurs les uns que les autres. Sur les conseils d’un ami, ce scénariste décide de mettre un calepin à son chevet pour pouvoir écrire ses idées dès qu’il se réveille. Au petit matin, il se précipite sur ses papiers et relit les notes nocturnes. Il n’y a qu’une phrase : “Un homme rencontre une femme.”

“J’ai envie de mourir. Je suis un drogué incapable. La vie est une douleur terrible.” Voilà les seuls mots qu’il trouva ce matin-là. Finalement, ce cahier n’était peut-être pas un achat malin. Il se rendormit.

Un bruit étrange le réveilla. Il tenta de marcher jusqu’à sa cuisine – tout bien réfléchi il rampa –, puis découvrit que son frigidaire était devenu un rabbin transsexuel roumain dont le yiddish laissait pourtant à désirer. Avec évidence, il gardait tout de même sa capacité à tenir les aliments frais. Ses pieds s’enfoncèrent dans le sol, une matière visqueuse non identifiée et non identifiable l’entraînait. Quand vint le tour de sa tête d’être submergée, la viscosité gélatineuse et le goût aigre de la substance mouvante qui l’aspirait le réveillèrent encore. Il souffrait de ce que la toile appelait prétentieusement la paralysie du sommeil. Il s’était instruit à ce sujet sur les moteurs dits de recherche. Ce symptôme vous fait vous réveiller à l’endroit où vous vous êtes endormi, toutefois vous n’avez plus la capacité ni de bouger, ni de parler, ni de crier. Parfois, vous êtes en mesure de vous mouvoir, avec grande difficulté. Tout semble à la fois irréel et très réel. Votre respiration, votre cœur, tout s’accélère. Et vous vous réveillez à de nombreuses reprises, sans fin. Jusqu’au sursaut final qui vous sort de votre terreur nocturne, ponctué souvent d’un cri.

Il fallait aller en cours. Dans une heure, il tiendrait une conférence sur l’esthétique du cinéma classique hollywoodien. Malgré les apparences, cela pouvait bien se passer.

Outre l’approche religieuse de leur aurore respective, ce matin-là, Jeanne et Nathan eurent autre chose en commun. Avant de quitter leurs appartements, ils consommèrent de la drogue. Dans ce cas précis, ils aspirèrent chacun une dose de cocaïne par le nez.

C’était une ligne.

56.

Il était clair qu’elle devait dominer la séquence. Dans la version qu’ils tournaient, elle avait déjà couché avec Hippolyte qui n’avait pas su résister à ses charmes. Sous l’influence d’Œnone, la nourrice cochonne – qui se contentait de regarder les scènes pornographiques en se masturbant –, Phèdre devait provoquer la colère de Thésée avec la perspective d’avoir un rapport charnel original mêlant son fils puceau et l’ogre héroïque qui lui servait de mari. Le réalisateur, Damien, l’écoutait avec une attention toute particulière. Les deux acteurs, James et Loren, ne participaient pas aux discussions, ils préparaient avidement la prochaine séquence en massant consciencieusement leurs sexes pour qu’ils restent durs et fermes pendant des heures.

Damien lui posa la question. Elle tenta d’y répondre. “Difficile de décrire l’orgasme féminin.” Il n’imagine même pas. Sinon, il ferait le contraire de tout ce qu’il se passe dans cette vidéo. D’ailleurs, il ferait, de manière plus générale, le contraire. Il serait bon que les hommes fassent le contraire. Tout ce que vous faites, les mâles, pour le faire bien, il y a juste à faire le contraire. Plus largement, si la société idéale existait, elle serait le contraire de celle-ci. Elle le pensait. La description la plus précise qu’elle pouvait donner au réalisateur d’un orgasme, même si la dernière fois qu’elle y avait réellement goûté datait, c’était un arbre. “Imagine un arbre qui part de tes parties génitales et qui se met à pousser dans tout ton corps, branche après branche. Et qui remonte jusqu’à ton crâne.” De cet arbre, tu ne goûteras pas le fruit. Elle aimait se répéter cette phrase chaque fois qu’elle devait faire semblant de jouir.

Jeanne ne voulait pas tomber dans la caricature de ceux qui disent que faire du sexe, du bon sexe torride avec imagination éclatante, c’est se comporter comme des animaux. Loin d’elle cette idée. Elle n’avait d’ailleurs jamais vu un taureau quémander une branlette espagnole. Cela n’avait donc rien d’animal, tous ces plaisirs coquins. D’ailleurs, elle connaissait inhumanité, mais n’avait jamais entendu parler d’inanimalité. Quel dommage d’avoir tout gâché. Jeanne appréciait cette formule. Quel dommage d’avoir tout gâché. Cela vous donne une certaine idée de l’histoire, telle qu’elle l’envisage, de l’Homo sapiens sapiens (elle tient à rajouter la répétition sans savoir ce que ça peut vouloir dire : celui qui sait qu’il sait – la classe).

En parlant de taureau, elle avait refusé de participer aux passages zoophiles qui devaient mettre en scène sa mère copulant avec cet animal viril. Une toute jeune actrice, en quête de célébrité, les accepta. Le lendemain, le tournage aurait lieu, Jeanne était invitée et y passerait sûrement, par curiosité, au moins pour voir l’accouplement entre une femme et un taureau. La modernité a ses secrets.

L’heure était à la double pénétration. Pour ce faire, elle enduisit ses orifices de lubrifiant. Et les deux hommes, déguisés avec des pagnes grecs bon marché, purent – comment dit-on – la prendre.

La difficulté d’être professeur réside dans la prouesse de faire semblant que l’on sait répondre aux questions, à toutes les questions. Par souci d’autorité, par professionnalisme. Sobre, plus Nathan écoutait son cours, plus il se déprimait, et plus ses propres lacunes mutaient en plaies à vif. Comme tant de fractures ouvertes qui l’immobiliseraient à jamais et le laisseraient exsangue. Drogué, il se trouvait brillant, et pouvait parfois avoir l’impression d’apprendre des choses en s’écoutant. Peut-être était-ce le signe d’un enseignement peu fiable, mais cette pensée égocentrique le rassurait. Pour faire le malin, Nathan décrivait le cinéma classique hollywoodien comme la symbiose parfaite entre les arts soumis aux lois de la représentation synchronique et ceux soumis aux lois de la représentation diachronique. Il raconta approximativement que cette distinction chère à Lessing, que lui-même empruntait à James Harris, entre les signes naturels, propres à la peinture, et les signes arbitraires, propres à la poésie, pouvait, selon lui, dé¬finir l’apothéose esthétique occidentale du XXe siècle que fut le cinématographe. Seul cet art pouvait lier ensemble le désir de reproduction mimétique de la nature et les conventions du langage. Pour arrêter d’être didactique, il dut s’accorder une petite pause à mi-chemin de son long et foisonnant monologue (deux heures trente) pour se repoudrer le nez. Il avait appris assez récemment que cette expression décrivait un geste de maquillage féminin alors que, dans son imaginaire, cela avait toujours renvoyé à l’usage de la cocaïne. Dans les deux cas : il était bien question de ce que nous paraissons et de ce que nous pensons de nous-mêmes. Du regard. Imaginez. Plus de cent bourgeons d’humains, héritiers de rien, lui faisaient face, tous en quête d’une carrière artistique. Il aimait dire aux étudiants lors de ses premiers cours : “Si vous voulez faire du cinéma, vous pouvez partir.” Son cynisme plaisait à une jeunesse prise en étau entre le progressisme exécrable du monde et la vieillesse aigrie des professeurs. Par la même occasion, il justifiait son échec. Son rôle consistait à faire de sa vie ratée un modèle à ne pas suivre. Au moins, il pouvait se contenter de servir de mauvais exemple.

Chaque minute passée en cours devenait une torture, il fallait que ça cesse. Comme on peut faire l’amour à quelqu’un que l’on n’aime plus juste pour qu’il ne nous le réclame pas, il vivait sa vie en espérant qu’elle se termine au plus vite. Ses élèves le sauvaient. Avec eux, il jouait à ce mec cool qu’il n’était sûrement pas. Seul, il se trouvait face à l’atroce réalité de n’être que celui qu’il était. Il devait l’accepter, pire : le supporter. La drogue l’aidait évidemment à tolérer celui qu’il était en lui faisant croire qu’il en était un autre, plus fort, plus cool donc. Ce que la drogue lui apportait au quotidien de manière détournée, ses étudiants le lui offraient de manière réelle. En alliant les deux, il pouvait être heureux. Pour eux, il était généreux et disponible. Avec eux, il était aimable. Sans eux, il serait déjà mort. Bref, il fallait qu’il se calme. Ça tombait bien, c’était la fin du cours. Toilettes.

“T’aimes la douce mélodie juteuse de ma bite dans ta bouche ?” Posait-il sincèrement la question ? Avait-il travaillé, préparé cette phrase ? La lui avait-on inspirée ? Elle la trouvait pas mal, littérairement parlant. Mais attendait-il réellement qu’elle lui réponde : “Oui, j’aime la douce mélodie juteuse de ta bite dans ma bouche.” La vérité n’était pas pire, elle était simple : oui, il le pensait vraiment. C’était bien pire que tout. Jeanne savait que l’homme était tellement prétentieux qu’il allait jusqu’à croire pouvoir donner du plaisir à une pute, pour se dire en définitive qu’il avait accompli ça non pas pour lui, mais pour elle – pour la pute –, pour lui donner un peu de plaisir dans son quotidien de soumission. Jeanne trouvait bizarres tous ces gens qui voulaient donner du plaisir aux prostituées, alors qu’ils payaient pour qu’elles simulent, et tous ces gens qui se masturbaient sur elle en s’imaginant que son plaisir était vrai. Je suis une actrice. En sortant du théâtre, on peut être impressionné par la performance d’un acteur, se dire “Il joue tellement bien le fou”. Sa manière de jouer nous frappe, c’est-à-dire sa manière d’être réel. La reproduction de la réalité nous émeut et non pas la réalité en soi. L’acteur ne doit surtout pas être ce qu’il joue, sinon il n’y a plus de théâtre. Il faut que ce soit faux. Mais pour pouvoir se masturber devant du faux, il faut se persuader, même temporairement, que c’est vrai. Pour l’homme, une différence notoire : il n’est pas en capacité de simuler l’éjaculation, sinon le monde serait plus beau. Son métier était compliqué. Peut-être que la simulation vient juste combler un vaste processus en cours : celui de la dépendance affective généralisée. Très compliqué. Elle avait eu le temps d’avoir ces considérations durant une courte pause, nécessaire aux changements de lumières, de positions et au repos des phallus éternellement dressés. Elle était passée aux toilettes, la cocaïne lui enlevait l’inexorable faim, la fatigue et lui redonnait le peu de fierté et d’assurance qui pouvaient lui manquer quand sa situation professionnelle prenait trop de distance avec le désir qu’elle avait de faire revivre la Grèce antique.

Ce tournage se déroulait bien. Elle s’éloignait du début difficile de la vie des pornographes. Monter dans le camion. Voir la trentaine d’hommes qui vont te sauter. Leurs visages. Leurs sourires. Te demander où sont les autres filles. Te rendre compte que tu seras la seule. Comprendre leurs sourires. Leur répondre. Être professionnelle. Il y a des matins plus durs que d’autres. Jeanne se souvenait du tournage de Ces nécromanciens ramènent une femme à la vie et la défouraillent. Alors aujourd’hui, ça allait. Ce n’était pas si pire.

Midi. Il mangea une pomme. Seul aliment qu’il pouvait avaler. Une pomme un peu molle et fraîche pour sa gorge sèche et tendue par la poudre au goût de pétrole. Il lui arrivait de penser à Kierkegaard après le déjeuner. L’idée que, pour arrêter de désespérer, il fallait vraiment désespérer l’inspirait à cette heure médiane de la journée. La moitié était passée, il restait encore l’autre. La mort lui semblait plus facile à vaincre que le désespoir. Le soleil ne pointait pas son nez, la baie vitrée du restaurant universitaire était propre et laissait entrevoir tout un univers potentiellement vivable à l’extérieur. Cela devait être une belle journée : il pouvait dire oui à la vie. Il y a tant de manières de vivre en disant non à la vie. Il doit y avoir des trucs comme ça chez les Danois. Parce qu’il y a une vraie différence entre répondre et réagir. Parce qu’il y a l’idée qu’on ne peut pas trouver la sortie du désespoir, qu’elle advient par elle-même. Parce qu’il ne faut pas être volontariste, car dans le volontarisme, il y a un désespoir qui s’ignore. Parce qu’il faut juste accepter pleinement de vivre. Faire le saut de la foi. S’apercevoir qu’exister est bien une expérience terrorisante, mais pas que. Savoir en quoi je crois : une pensée encombrante ; c’est extraordinaire qu’être moi soit tombé sur moi : une pensée rassurante ; nul ne peut penser à moi avant que je ne sois moi : une pensée enivrante. Décidément, il aimait bien les baies vitrées.

Au loin, dans une autre partie du réfectoire, il aperçut Lou, une étudiante avec laquelle il entretenait ce qui pouvait s’appeler une liaison. Un léger courant d’air fit voler pianissimo sa jupe couleur de cendre au-dessus de ses genoux. C’était un événement objectivement beau et le seul sentiment qu’il était capable d’éprouver en le voyant fut de la jalousie. Il prit soin de se décaler un petit peu, pour qu’elle ne pût le voir. Il sortit son téléphone et lui envoya un message qui lui proposait un rendez-vous l’après-midi même. Elle y répondit, comme à son habitude, et, de surcroît, positivement. Lou demeurait irréprochable et il n’avait aucune raison d’être jaloux. C’était précisément ce qui lui était insupportable.

Le temps vint pour lui de s’occuper de formalités administratives liées à son laboratoire de recherche. Une demande de subvention et d’autres banalités. Il savait trop bien qu’on ne pouvait affronter l’Administration française qu’en étant défoncé. Il n’existait, objectivement, aucune alternative. Il y succomba.

55.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pensent vos actrices et acteurs fétiches lors des vidéos qui rythment le désengorgement de votre misère sexuelle ? L’esprit de Jeanne divaguait toujours, comme ces quelques minutes avant l’endormissement, ou quand un regard perd sa mise au point pour se focaliser sur l’infini. Ses idées flânaient, comme des idées. En tout cas, elles n’étaient jamais dévouées à l’action présente, ni au plaisir, ni au désir, ni à une quelconque représentation sexuelle.

Cependant que deux énormes sexes de vingt-trois centimètres allaient et venaient à grande vitesse dans son vagin et son anus, Jeanne poussait de ces petits cris ridicules qui rendent fous les hommes. D’abord, elle rêva d’avoir faim. Elle pensa chocolat puis réfléchit à l’utilité de la pornographie. Changement de po¬¬sition. Ses pieds ne touchaient plus le sol. Son poids reposait entièrement sur les deux sexes des acteurs. Ce qu’elle faisait en ce moment évitait-il que les fantasmes débordent sur le réel ? Jeanne s’inquiéta. N’était-elle pas justement en train de créer la frustration qu’elle voulait elle-même combattre ? Elle en oublia de couiner. Le réalisateur la rappela tout de suite à l’ordre. Elle gémit outrageusement. Toute l’équipe en fut comblée. Jeanne devait jouer à la pute. Elle ne devait pas jouer à la fille qui avait réellement du plaisir, elle devait jouer vraiment à la fille qui faisait semblant pour que les gens réussissent à penser que c’était vrai. Ces multiples mises en abyme l’éloignèrent encore plus de la rudesse de sa tâche. Il lui fallait quelques minutes. De la cocaïne, du lubrifiant. Elle s’excusa. Cherchant l’absolution, elle offrit quelques profondeurs de sa gorge aux acteurs qui la trouvaient, pour l’instant, peu professionnelle, disons pas à la hauteur de sa réputation. Le mal était pardonné. On l’attacha. Elle dit : “C’est ça que tu appelles dominer la scène, Damien ?” Il répondit : “T’inquiète, fais-moi confiance.” Elle n’était plus à ça près. On la ligota plus fort. Au moins, elle n’aurait plus à bouger. Juste gémir. Ses pensées s’envolèrent encore un peu plus loin.

La cocaïne fit son effet. En fait, Jeanne donnait du bonheur aux solitudes du monde. Elle n’était certainement pas une victime. Personne ne l’avait jamais forcée et les femmes ne devraient pas se sentir honteuses d’être à l’aise avec leur érotisme. Avant, les actrices pornographiques étaient surtout des prostituées qui changeaient vaguement leur fusil d’épaule. Maintenant, les jeunes adolescentes ont grandi avec la pornographie, c’est devenu une vocation. L’industrialisation numérique et la gratuité de la pornographie ont tout changé. “T’es pas dedans, Jeannette !” Elle s’excusa, n’osant guère dire qu’elle pensait au droit du travail juste avant qu’ils éjaculent sur son visage de nymphe.

Sa réflexion se clôtura par des problématiques contemporaines et consensuelles : si vingt-sept pour cent des vidéos de la toile sont à caractère pornographique, cela veut dire que leur visionnage pollue autant que la totalité des gaz à effet de serre produits par un pays comme la Roumanie. La misère sexuelle était l’une des plus grosses sources de pollution de la planète. Elle s’essuya le visage.

Lou arriva vers quinze heures. Nathan l’avait invitée pour que quelqu’un puisse lui dire : “Tu sublimes tout ce que tu touches.” S’il savait pertinemment qu’il devait arrêter de croire que l’amour consistait à être révéré, cela le rendait heureux. En essayant avec générosité et sincérité de dire un truc sympa, en pensant même avoir trouvé la raison secrète de ses amours naissantes, il lui dit, comme ça, au creux du lit, dans une nudité molle et étoilée, avec l’assurance névrosée du cocaïnomane : “Lou, en fait, t’es un peu comme mon père, mais avec une vulve.” L’affrontement qui suivit fut très bruyant. Il ne comprenait pas. Avant de partir, Lou l’avait singé, langue tirée : “De toute façon, t’es comme ma mère, mais avec une queue.” La dernière tentative de la part de Nathan “Bah c’est cool, non ?” ne la retint pas. Elle hurla :“Non, ce n’est pas cool !” La porte claqua.

Déjà quand il terminait son adolescence, il avait cette impression de vieillir trop vite, d’être lassé, épuisé par le fonctionnement mécanique de l’existence. Il traînait un gros paradoxe démodé sur les épaules, la tête remplie de souvenirs inutiles. Dans cette ville, il tournait en rond : autour des mêmes rues, des mêmes bistrots, des mêmes cinés, des mêmes habitudes. Les seuls moments de répit qu’il aimait s’accorder dans ses phases erratiques, où il répétait inlassablement, sans s’arrêter de marcher, les mêmes trajectoires, étaient le silence des églises. Et la Vierge Marie. En apercevant au loin un clocher, il affectionnait en faire son objectif, marcher dans le seul but de trouver une église et d’y entrer pour dire quelques mots à la blancheur d’albâtre d’une Vierge Marie abandonnée par la désillusion collective. Il n’y avait que l’Occident pour faire d’une femme un personnage si important. Il l’imaginait. Alors, s’il avait pu, un instant unique, tenir dans ses bras la Vierge Marie, la câliner. Cette pensée le bouleversait. Avec elle, peut-être qu’il ne serait pas tenu de démontrer sa virilité, peut-être qu’il n’y aurait pas de rapport de séduction, peut-être qu’il n’aurait plus peur d’être mou. Peut-être qu’il n’aurait plus besoin d’amour. Câliner la Vierge Marie lui paraissait une utopie si désirable qu’elle en était fondamentalement impossible. Comme le jour où il cesserait d’avoir peur du désir.

Face à cette incongruité, il se demanda ce que pourrait envisager le célèbre talmudiste Moïse Maïmonide devant de tels comportements. Ses pensées filèrent, comme des pensées. Il remarqua ainsi que l’acronyme hébraïque de l’auteur (Rambam) lui rappelait un refrain de la chanteuse à succès Rihanna. Refrain qu’il n’avait jamais vraiment compris, mais qui sonnait dans le genre : ram pam pam pam. Cela le fit sourire et lui apporta le peu d’assurance qu’il avait perdu (non pas qu’il en eût beaucoup, il en avait plutôt peu à perdre). Il pouvait finalement se considérer comme quelqu’un qui savait mêler tradition et modernité de manière presque subversive. Nathan était définitivement un homme de son temps.

Qu’il fût rentré chez lui particulièrement tôt était assez exceptionnel. Le plus dur semblait être fait quand il décida de ne pas ressortir. Il n’avait pas arrêté de se droguer si précocement depuis, allez, à cent jours près : six ans. Il se sentait presque heureux, heureux d’avoir résisté. Cette dispute (rupture ?) avec Lou apparaissait comme une aubaine. Il s’endormit sans drogues – ce qu’il n’avait pas fait non plus depuis longtemps. En se réveillant, il prit sa douche et regarda le pommeau en contre-plongée tout en pensant aux inserts de Psychose et à la réappropriation de cette grammaire par Scorsese dont certains plans rapides se succèdent toujours par trois. Rythme ternaire. Ce sentiment de perfection narrative persistait presque à mesure que la chaleur caressait sa peau. Il n’avait pas un mal de tête épouvantable. Pour une fois, il était même en forme. En forme. Mais pour quoi ? La question l’abattit brusquement. C’est là que l’affaire se corsa et qu’il se rendit compte que ses lendemains de fête, ses gueules de bois, ses descentes – qu’importe le nom – lui servaient à justifier son incapacité. Son incapacité à faire de ses journées des choses et inversement. Grâce à ces états lamentables, il avait un responsable, il pouvait se morfondre avec raison de ne pas avoir la force d’entreprendre quoi que ce fût. Le fameux “T’es une merde” adressé au miroir le matin obtenait son coupable : la drogue. Son âme en ressortait blanchie. Il pensait presque en ces termes : “Que vais-je faire aujourd’hui si je n’ai pas la gueule de bois comme lamentable excuse de ne justement rien faire ?” La journée s’annonçait longue. Il se cama très tôt.

Extraits

« Le métier d’actrice pornographique se trouve être un des seuls où on est obligé de sourire dans la douleur.

« Nous n’y sommes pas tout à fait. Avant que Jeanne et Nathan se rencontrent, il s’écoula trois jours.

La clinique Quito de Neuilly-sur-Seine les accueillit dans des conditions sanitaires exceptionnelles, au sens de peu ordinaires. Un nouveau virus s’étant répandu sur le territoire, un confinement avait été décrété la veille par le gouvernement pour désengorger les hôpitaux et ralentir sa propagation. Possédant son laboratoire particulier d’analyses (pour contrôler la consommation de ses patients) et grâce à des molécules qu’elle avait préalablement commandées, la clinique pouvait effectuer ses propres tests. Succédant à un entretien très rapide avec un des infirmiers coordinateurs, Nathan et Jeanne y furent aussitôt soumis (résultats le lendemain : les deux, négatifs). En attendant, ils durent porter un masque médical, se désinfecter les mains et enfiler des vêtements prêtés par la clinique = ce qui arrangea bien Nathan avec ses problèmes urinaires. Ensuite, le docteur en chef, François, bon-chic-bon-genre-ayant-eu-la-bonne-idée-qui-rapporte-plein-de-fric, autorisa, pour l’un comme pour l’autre, une hospitalisation immédiate sans passer par les inscriptions préalables. Sa décision fut amplement motivée par quatre raisons : la condition physique et mentale de nos deux héros, l’état d’urgence sanitaire nationale, la disponibilité des chambres qui ne se seraient peut-être pas remplies de sitôt (selon la durée des mesures gouvernementales) et la nécessité que l’histoire avance. » p. 107

À propos de l’auteur

Clément Camar-Mercier © Photo DR

Clément Camar-Mercier est auteur, traducteur et dramaturge. Il est notamment spécialiste du théâtre élisabéthain et plus particulièrement de William Shakespeare, dont il entreprend une nouvelle traduction de l’œuvre intégrale. Ses pièces et ses traductions sont publiées aux éditions Esse Que. Le Roman de Jeanne et Nathan est son premier roman. (Source: Éditions Actes Sud)

Page Facebook de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Tags

#leromandejeanneetnarhan #ClementCamarMercier #editionsactessud #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #68premieresfois #MardiConseil #roman #primoroman

#livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

Clovis Goux © Photo Patrice Normand

Clovis Goux © Photo Patrice Normand

Tiffany Tavernier © Photo Bulle batala

Tiffany Tavernier © Photo Bulle batala

Cécile Coulon © Photo Julien Bruhat

Cécile Coulon © Photo Julien Bruhat

Angélique Villeneuve © Photo Frédéric Blitz

Angélique Villeneuve © Photo Frédéric Blitz

Hervé Paolini © Photo DR

Hervé Paolini © Photo DR

Aline Caudet © Photo Astrid di Crollalanza

Aline Caudet © Photo Astrid di Crollalanza

Sorj Chalandon © Photo DR

Sorj Chalandon © Photo DR