En deux mots

Envoyé aux États-Unis pour aider à ériger la statue de la liberté, Philibert Boucher va briser le cou d’une jeune indienne avant de regagner la France où un nouveau chantier l’attend, celui de la Tour Eiffel. Ce qu’il ignore, c’est que Tëme, l’oncle de la jeune fille est sur ses traces, missionné pour venger sa nièce.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

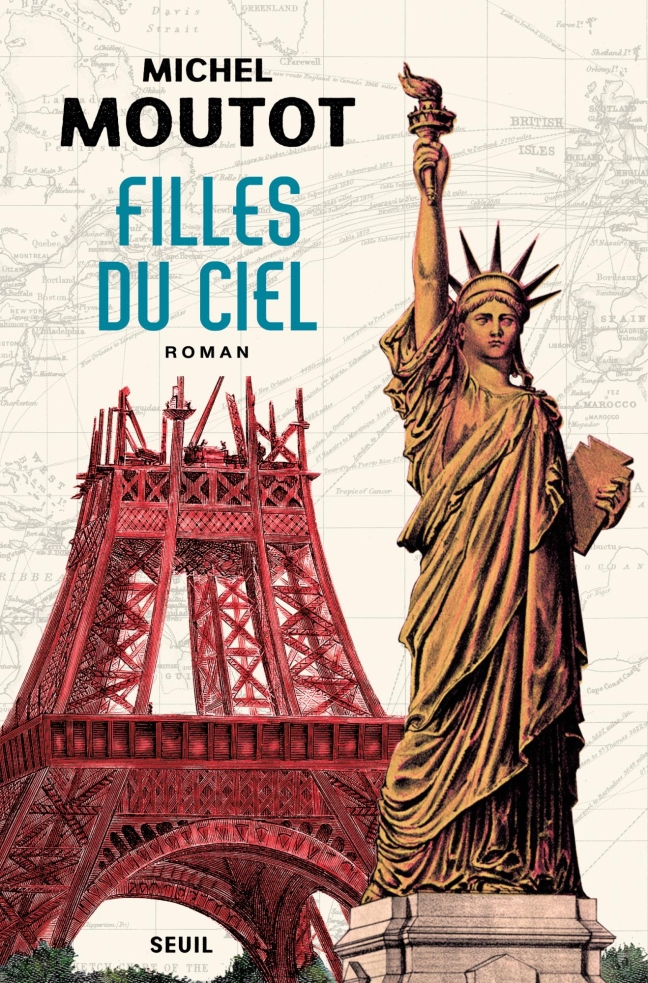

De Miss Liberty à la Dame de fer

La nouvelle épopée de Michel Moutot nous offre de découvrir les merveilles de l’ingénierie française à la fin du XIXe siècle, de l’édification de la statue de la liberté à celle de la Tour Eiffel, en passant par le viaduc de Garabit. Le tout sur fond de meurtre et de vengeance. Un bonheur de lecture!

Michel Moutot remélange ses ingrédients préférés pour nous offrir une nouvelle passionnante épopée. Cette fois nous sommes en 1885, au moment où les pièces de la statue de la liberté sont préparées pour le voyage qui va les mener sur l’île de Bedloe, face à Manhattan où se dressera ce symbole de paix, cadeau de la France à son amie américaine. Imaginée par Auguste Bartholdi et financée par une souscription publique, cette monumentale statue est aussi une réussite d’ingénierie. À partir des esquisses de l’artiste colmarien, différentes statues de modèles et matières différentes ont été réalisées jusqu’à cette statue finale construite et assemblée par petits morceaux avant d’être démontée et conditionnée dans quelques 300 caisses pour être acheminée et remontée à l’entrée de New York.

Outre les ingénieurs, quelques-uns des ouvriers qui ont travaillé durant des mois dans les ateliers de la Plaine Monceau seront du voyage pour épauler leurs collègues américains et apporter leur indispensable expérience. Parmi eux, il y a un impressionnant colosse, Philibert Boucher. Réputé pour abattre le travail de plusieurs hommes, il est aussi connu pour son caractère de cochon.

Avant même d’arriver à New York, il en fera la démonstration, notamment lors de l’escale aux Açores. Et à destination, quand on constate que le piédestal destiné à accueillir Miss Liberty n’est pas prêt, il va poursuivre dans ce registre. Les semaines vont passer, la statue va finir par s’ériger fièrement et Philibert, à quelques jours de regagner la France, va commettre l’irréparable en brisant le cou d’une jeune femme qui lui résistait.

Ce qu’il ignorait alors, c’est que cette dernière était une princesse indienne, de la tribu des Lenape, venue là avec son oncle pour rendre compte de ce que les pionniers avaient fait de leurs terres, étant les premiers habitants de Manhattan. Après avoir ramené le cadavre de sa nièce auprès des siens à Tulsa, ce dernier est chargé de venger la jeune fille. Tëme sera accompagné d’un jeune indien québécois qui maîtrise le français.

En débarquant au Havre, ils vont d’emblée prendre la direction de Paris, et plus précisément des ateliers Eiffel à Levallois Perret car ils savent que leur cible a mis ses compétences au service d’un nouveau projet fou, l’édification d’une tour métallique de 300 m au cœur de Paris pour l’exposition universelle de 1889.

Mais en arrivant sur place, ils ne le trouveront pas, car notre homme a été missionné pour assurer les finitions du viaduc de Garabit, autre réalisation majeure de la société Eiffel.

Embauchés à leur tour pour construire la tour, ils vont devoir patienter pour assouvir leur vengeance…

Un suspense qui permet à Michel Moutot de rajouter de l’émotion à son récit qui accompagne désormais les péripéties autour de la construction de l’un des plus emblématiques monument de Paris.

Tout autant documenté que ne l’étaient Ciel d’acier – sur la construction des gratte-ciels de New York – ou Route One – sur le chantier de la désormais mythique route californienne – ce roman est à nouveau un bonheur de lecture. On y apprend des tas de choses sans jamais bouder son plaisir. On découvre une formidable aventure humaine avec la tension d’un thriller. Bref, on ne s’ennuie pas une seconde avec ce roman addictif au possible. Une nouvelle réussite à mettre au crédit d’un Michel Moutot au meilleur de sa forme!

Filles du ciel

Michel Moutot

Éditions du Seuil

Roman

288 p., 20,50 €

EAN 9782021526288

Paru le 10/05/2024

Où?

Le roman est situé à Paris et en banlieue, notamment à Levallois-Perret ainsi qu’à Garabit. On y voyage aussi jusqu’aux États-Unis, notamment à New York en passant par les Açores ou encore à Tulsa dans l’Oklahoma.

Quand?

L’action se déroule de 1885 à 1889.

Ce qu’en dit l’éditeur

Pendant l’assemblage de la Statue de la Liberté, dans le port de New York en 1886, puis l’édification à Paris quelques mois plus tard de la tour de trois cents mètres de Gustave Eiffel, se croisent les destins d’un ouvrier français au regard de tueur, d’une princesse indienne et de Tëme, son oncle et protecteur, chef de guerre de la tribu des Lenape.

Après la mort de la Fille du ciel, Tëme va partir, à rebours de la conquête de l’Ouest, pour la capitale française où se prépare dans l’effervescence l’Exposition universelle du centenaire de la Révolution.

Les reflets de cuivre de Lady Liberty, les feux d’artifice de son inauguration, les étincelles des braseros chauffant au rouge les rivets de la Tour illuminent cette histoire d’amour, de fer et de vengeance qui illustre, de Brooklyn au Champ-de-Mars, l’avènement d’un monde nouveau.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Les premières pages du livre

« 1

Paris

Janvier 1885

Sur l’échafaudage, au-dessus des toits de la Plaine-Monceau, Philibert Boucher dévisse la plaque de cuivre. Façonnée au maillet sur une forme de bois, c’est une joue et une aile du nez de la statue. Le geste est précis, rapide ; l’outil semble un jouet dans sa main de géant. Il fourre les vis dans sa poche. Ne les gardez pas, a dit un contremaître. En Amérique, elles seront remplacées par des rivets.

Il retourne la pièce de métal rouge orangé, deux millimètres et demi d’épaisseur, observe les traces des milliers de coups qui, en lui faisant épouser à chaud les contours du modèle, ont créé ce fragment du visage au profil de déesse grecque. Sacrément forts, ces gars-là, pense-t-il. Pas étonnant qu’ils soient les mieux payés de l’atelier. Il le suspend à deux crochets, noue la corde à une potence, le bascule dans le vide ; pieds calés, dos rond, il contrôle la descente. Les autres s’y mettent à deux pour cette opération mais Boucher, avec ses bras épais comme des branches de cèdre, n’a besoin de personne. Et personne ne veut faire équipe avec lui.

Dans la cour pavée des établissements Gaget, Gauthier et Cie, au 25 de la rue Chazelles, deux ouvriers attrapent la pièce avant qu’elle ne touche le sol, la guident vers un chariot à bras et l’apportent à un contremaître qui désigne une caisse et note sa référence dans un cahier à couverture de cuir. La joue de cuivre est marquée, une lettre et deux chiffres au verso reportés sur un plan, puis calée dans de la paille, pour éviter qu’elle ne s’abîme dans la soute du bateau qui bientôt traversera l’Atlantique.

Dans l’idée de ses concepteurs, cette œuvre monumentale, la plus grande statue du monde, devait être offerte « par le peuple français au peuple américain » pour célébrer le centenaire de la glorieuse Indépendance américaine, en 1876. Elle n’a que dix ans de retard, alors maintenant on n’est plus vraiment pressés, plaisante un ingénieur de l’entreprise Eiffel. C’est lui qui a conçu l’armature de fer, en forme de pile de pont, de La Liberté éclairant le monde, du fameux sculpteur Auguste Bartholdi. Elle résistera aux vents et aux tempêtes, dans la rade de New York, je vous le garantis.

Depuis l’été, sa torche, son diadème et son profil altier surplombent les maisons et les immeubles du quartier de la Plaine-Monceau, à l’ouest de la capitale. Par beau temps, le soleil couchant embrase sa peau de cuivre et baigne le quartier, jusqu’au parc, d’une lueur dorée que chantent les poètes. Les enfants la montrent du doigt, les curieux viennent de loin admirer le prodige qui semble veiller sur la ville, dessins et gravures font la une d’une presse admirative. Au soir de sa vie, le grand Victor Hugo est venu en personne à l’atelier saluer cette « belle œuvre, gage de paix permanent ».

Le 4 juillet, jour de la fête nationale des États-Unis, celle que le Nouveau Monde baptisera bientôt Miss Liberty a été symboliquement remise par Ferdinand de Lesseps, président du comité de l’Union franco-américaine qui a financé l’opération, au représentant de Washington, l’ambassadeur Levi Morton.

Fanfare des Batignolles, hymnes nationaux, flonflons tricolores, discours emphatiques, applaudissements, « amitié séculaire entre nos deux pays », curieux massés jusque sur les toits, froufrous des élégantes, « Huitième merveille du monde », fierté des ouvriers, satisfaction des officiels en hauts-de-forme, sourire béat de l’artiste devant l’œuvre de sa vie, résultat de quinze ans de travail et d’obstination.

Premier monument en kit de l’histoire, la prodigieuse allégorie va maintenant être démontée. Ses trois-cent-cinquante pièces de cuivre vont être mises en caisses puis embarquées à Rouen sur une frégate de la Marine. Dans la baie de New York le minuscule îlot de Bedloe, face à Manhattan, a été repéré par Bartholdi lors de son premier voyage, quinze ans plus tôt. Par chance, il abrite une base militaire sans grande utilité que le gouvernement fédéral a accepté de céder. Ce sera sa seule contribution. Des deux côtés de l’Atlantique, gouvernants, diplomates, milieux d’affaires et religieux se méfient du grandiose projet. Plutôt que l’hommage universel à la liberté que chantent ses concepteurs, ils soupçonnent une entreprise subversive, un appel à l’insurrection, une incitation à la révolution, à la violence, à la mise en cause de l’ordre social ; un encouragement aux classes populaires à se soulever contre leur condition. Dans cette main levée tenant un flambeau, ils voient surtout un poing dressé. L’influente Église catholique, sans le dire, n’apprécie guère cette œuvre immense aux allures de déesse païenne. Impossible de la condamner ouvertement ou de l’interdire, mais pas question de la soutenir, encore moins la financer.

La monumentale utopie est donc depuis son origine portée par des idéalistes, des rêveurs, des amoureux des Lumières, de la République, de l’Amérique et de la Démocratie. Et s’ils sont tous, ou presque, francs-maçons, ce n’est pas un hasard : quelle meilleure illustration des idéaux défendus par les descendants des bâtisseurs de cathédrales que le faisceau d’une torche géante trouant les ténèbres de l’ignorance et des superstitions ? La Liberté face à l’obscurantisme, le visage d’une femme laïque défiant les conventions ; une héroïne du peuple faisant trembler les puissants. Ils ont mis, en France et aux États-Unis, leurs influents réseaux au service de la Grande Dame de cuivre, multipliant collectes et levées de fonds, banquets et réunions payantes, le temps de boucler son budget, au bout de cinq ans. Chaque étape de sa construction, de la première esquisse jusqu’à son inauguration, sera accompagnée, louée et célébrée par les « Frères ». Leurs symboles, l’équerre et le compas, l’œil qui voit tout et les rayons de lumière, sont omniprésents.

Au soir du 4 juillet, après les discours et le banquet offert par le comité de l’Union franco-américaine, Auguste Bartholdi retourne rue Chazelles. La fête est terminée, les invités partis, drapeaux et décorations flottent au doux vent de la nuit.

Il frappe trois coups au portail de l’atelier, salue le concierge tiré de son sommeil. Il veut la voir une dernière fois, lui dire au revoir avant son grand voyage. La torche va être démontée demain, lui dit-il. Elle renaîtra en Amérique.

Dans la pâle clarté d’une lune presque pleine, il s’adosse à l’un des murs de briques et lève la tête. La voilà, dans toute sa splendeur ; immense, fière, plus belle que dans ses rêves et ses esquisses. Il se souvient, la première fois qu’il a osé l’imaginer : une statue géante, femme nourricière et bienveillante tenant à bout de bras le flambeau des Lumières. C’était il y a bien longtemps, en réponse à un appel d’offres lancé par l’Égypte pour l’édification d’un phare monumental à l’entrée du canal de Suez qui venait d’être percé. Le projet n’a jamais vu le jour, à cause de sombres intrigues diplomatico-financières.

Mais quand son ami Édouard de Laboulaye, fin lettré, éminent professeur de droit public au Collège de France, admirateur de la démocratie américaine, lui a parlé de son idée de statue que la France pourrait offrir aux États-Unis pour célébrer le centenaire de leur glorieuse révolution, il a ressorti ses dessins préparatoires. Il avait même, dans un coin de son atelier de la rue Vavin, une ébauche en glaise de celle qu’il avait baptisée L’Égypte apportant la lumière à l’Asie. Il l’a redessinée pour qu’elle ressemble davantage à une déesse grecque qu’à une paysanne du Nil, et la voilà, elle existe. La financer n’a pas été facile, mais ils y sont parvenus. Elle est passée par le plâtre, puis le bronze, puis les gigantesques formes de bois que son armée de menuisiers et de charpentiers aux mains d’or ont conçues ont permis de façonner en cuivre les pièces de son chef-d’œuvre, enfin assemblées. Cette nuit, elle semble veiller sur le sommeil des Parisiens, et bientôt elle accueillera voyageurs et émigrants, à la Porte d’or, l’entrée du Nouveau Monde. Quel beau symbole ! Et quel malheur que ce cher Édouard soit mort voilà deux ans, alors qu’étaient martelées les premières tôles. Comme il serait heureux aujourd’hui ! Autant que lui-même. Davantage peut-être.

Au lendemain du Nouvel An, les visites du public parisien, qui se pressait à l’atelier pour admirer, contre un modeste droit d’entrée, ce prodige des arts et de la technique, sont terminées. Les deux-cent-douze caisses à claire-voie commandées à un menuisier du Morvan ont été livrées. Une trentaine d’ouvriers grimpent dans les échafaudages et, commençant par la torche et la coiffe aux sept rayons figurant les sept continents, dévissent les plaques de cuivre et les descendent avec crochets, cordes et poulies.

Parmi eux, la stature de Philibert Boucher se détache. Ce colosse hirsute d’un mètre quatre-vingt-douze, épaules de bûcheron, poigne de fer, balafre sur la tempe et l’oreille gauche, souvenir d’une bagarre à coups de tesson de bouteille dans un bouge de Romainville quand il n’avait pas seize ans, est détesté sur le chantier. Ses pairs lui reprochent son mutisme, sa violence – il cogne dur sans prévenir, parfois sans raison apparente –, son vin mauvais ; les contremaîtres redoutent ses colères, son mépris des consignes et son regard de tueur.

Mais il abat la tâche de trois hommes, ignore la fatigue et ne refuse aucune heure supplémentaire. Par deux fois, les demandes de le chasser de l’atelier ont été refusées par la direction. « Ce type est odieux, mais j’en voudrais quinze comme lui, a dit Émile Gaget. Débrouillez-vous, pas question de le virer. »

À trente ans, Boucher partage avec sa mère impotente une roulotte décatie, sans roues ni chauffage, dans la Zone au Pré-Saint-Gervais. De l’autre côté des fortifications, cette bande de terre décrétée non constructible par l’armée, amas de cabanes et de cahutes flottant sur un océan de boue qui jamais ne sèche vraiment, même en été, est le plus grand bidonville de France. S’y entassent miséreux, déclassés, vieux sans ressources, immigrants, lépreux, enfants perdus, tziganes, mendiants, infirmes, ouvriers chassés par la spéculation immobilière et les travaux du baron Haussmann, paysans sans terre attirés par le mirage de la grande ville, communards en cavale, déserteurs, chiffonniers, propres à rien, Apaches, voleurs, malfrats et réprouvés. D’improbables gargotes nourrissent cette humanité semblant sortie du Moyen Âge. Des barbecues empestent le mauvais charbon et grillent des saucisses aux contenus suspects. Des cabarets à six sous accueillent les bourgeois parisiens en quête de frissons, d’absinthe et de plaisirs faciles, qui se donnent bonne conscience en baptisant « filles de joie » les prostituées, souvent mineures, dont le maquillage cache mal les cernes et les tourments.

C’est dans cette cour des Miracles, sur un sol en terre battue, entre quatre planches disjointes, qu’est né voilà trente ans le petit Philibert. Il n’a jamais connu son père, livreur de pierres écrasé sous sa charrette quand il avait un an. Sa mère fut femme de ménage chez de riches familles parisiennes, tant qu’elle a pu marcher. Enfant, elle ne l’a jamais aimé ; toujours sur le point de l’abandonner, renonçant à la dernière minute, prise de remords que vite elle regrettait et noyait dans l’alcool. Elle le nourrissait peu et mal, disparaissait pendant des jours en le confiant à de vagues voisins incapables de calmer ses pleurs et ses terreurs. Aujourd’hui, la haine entre eux est presque palpable. Ils passent des jours sans se parler, communiquent par gestes ou signes de tête. Elle l’a longtemps battu comme plâtre, jusqu’au jour où, à douze ans, il lui a cassé une chaise sur le dos et l’aurait tuée si des chiffonniers n’étaient pas intervenus. Ses souvenirs d’enfance, c’est la faim, le froid et la violence, entre taudis, cabanes et masures insalubres.

Heureusement il y avait les copains, la bande. Une dizaine de morveux tireurs de frondes, chasseurs de rats, rois des passages secrets et des cachettes dans les buissons, des vols à l’étalage rue de Belleville, détrousseurs de touristes sur les boulevards ; feux à la belle étoile en été, agglutinés autour d’un poêle récupéré dans les ordures en hiver, se racontant les histoires de pères imaginaires partis chercher de l’or au Pérou ou en Californie et qui un jour, c’est sûr, reviendront les chercher.

Tous sont morts ou en prison, aujourd’hui. Seul Philibert s’en est sorti, grâce à ses mains habiles et sa force herculéenne. Il apporte à sa mère son seul repas de la journée, du pain noir, du lard ou des croûtes de fromage, le soir en rentrant du chantier. Quand il rentre. Certains jours de paie, il passe la nuit dans un bordel de Saint-Lazare ou, aux beaux jours, cuve son vin dans un fossé des fortifs. Sa mère mange un bol de soupe si la voisine, une lavandière qui partage avec une douzaine de chats une cahute de tôles et de toile goudronnée, pense à elle. Sinon, c’est pas sauter un repas qui la tuera, la vieille. Dommage, d’ailleurs. J’en serais débarrassé depuis longtemps, pense-t-il.

La partie haute de la statue, jusqu’à la taille, a été démontée et empaquetée quand un matin, comme les hommes se regroupent autour de braseros pour se réchauffer les mains avant de se mettre à la tâche malgré la bise et les flocons de neige fondue, un membre du comité de l’Union franco-américaine, chargé de superviser la mise en caisse, les rassemble sous l’auvent.

– Messieurs, j’ai une grande nouvelle : la direction propose à douze volontaires d’accompagner en Amérique notre magnifique statue et de travailler à son remontage, aux côtés des ouvriers américains. Au moins six mois de travail à New York, pour soixante francs la semaine. Et l’honneur d’ériger dans la capitale du Nouveau Monde ce symbole éternel de la grandeur de la France et de l’amitié entre nos deux pays. Le gouvernement prend à sa charge le transport de notre chef-d’œuvre. C’est donc sur une frégate de la Marine, avec les caisses, que les chanceux vont voyager, tous frais payés. Monsieur Boyer, à cette table, prendra les noms des volontaires. Comme vous serez, je n’en doute pas, nombreux à vouloir profiter d’une opportunité qui ne se présente qu’une fois dans une vie, nous prévoyons de procéder à un tirage au sort. Bonne chance à tous. Et je suis chargé par M. de Lesseps, le président de notre comité, de vous féliciter pour votre excellent travail. Les délais ont été tenus, sans le moindre dommage ou accident. Bravo.

Six mois d’emploi en Amérique, une paie convenable et le passage payé, même s’il ne voit pas bien où se trouve cette ville de New York, Philibert Boucher n’hésite pas. D’un coup d’épaule, il passe devant un jeune moustachu et se présente le premier à la table. Que deviendra la vieille ? Au diable. La grosse Lulu n’aura qu’à s’en occuper. Pas mon problème. Il y a du travail à foison, de l’autre côté de l’océan, à ce qu’on dit. Ils donnent aux ouvriers qui savent bâtir des ponts ou des immeubles des salaires qu’un contremaître n’aurait pas ici, racontait un Italien l’autre jour à la cambuse. On peut même y devenir millionnaire, avec du travail et de la chance. Je vais y aller, et on verra bien. Si ça se trouve je ne reviendrai jamais.

– Nom ?

– Boucher

– Prénom ?

– Philibert.

– Tu connais ton âge ?

– Trente ans.

– Ton lieu de naissance ?

– Aubervilliers.

M. Boyer se tourne vers l’un des chefs d’atelier, qui approuve d’un signe de tête. Il note le nom en tête de liste.

– Suivant.

Contre toute attente, trois jours plus tard, la liste ne compte que dix volontaires. Le comité devra promettre dix francs de plus par semaine pour trouver deux autres candidats à l’aventure transatlantique.

Jour après jour, les caisses s’empilent dans la cour. Un matin d’avril, quand ne restent à démonter que les pieds de la géante autour desquels s’enroulent les maillons de chaînes brisées symbolisant la fin de l’esclavage des Noirs d’Afrique, des charrettes tirées par des percherons commencent à les emporter vers un hangar de la gare Saint-Lazare toute proche. Deux semaines plus tard, la dernière caisse est clouée. C’est la numéro un, sur laquelle est inscrit au pochoir, à la peinture noire : « Chaînes, pieds, anneaux et diverses feuilles de la draperie ». La numéro trente-sept contient la « Tête », la sept, une « Semelle et talon », la trente-et-un le « Bas du livre côté droit ». Elles sont de tailles différentes, en fonction du contenu, la plus lourde pèse huit cents kilos. En tout, cent-vingt tonnes de fer, quatre-vingts tonnes de cuivre. Trente-six caisses sont remplies de rivets, rondelles et boulons.

Quand elles quittent, sous les bravos des ouvriers et des employés, la cour des ateliers, rendez-vous est donné à la gare, le lendemain matin, aux douze « Américains », comme on les surnomme. Ce soir-là, Philibert Boucher hésite à parler à sa mère, y renonce. À quoi bon, pense-t-il. Elle ne se rendra pas compte de mon absence avant des jours, et je ne vais pas lui dire que je pars en Amérique. Elle n’a aucune idée de ce que c’est l’Amérique. Quand j’étais petit, elle disait que le plus loin qu’elle soit allée en dehors de Paris c’était Compiègne, et qu’elle avait détesté prendre le train.

Il rend visite à la voisine, dépose sur la table deux billets de vingt francs en disant qu’il doit s’absenter quelques jours, peut-être davantage, et que si c’est le cas il trouvera un moyen d’envoyer de l’argent pour nourrir la vieille, en sachant qu’il n’en fera rien. Non, je ne lui ai rien dit. Elle dort.

Peu avant midi, un train spécial de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, soixante-dix wagons pavoisés de cocardes, lâche un coup de sifflet et un jet de vapeur aux premiers tours de roues sur le quai de la gare. Des dignitaires de la loge maçonnique Alsace-Lorraine, celle de Bartholdi, des officiels de l’Ouest parisien, des membres de l’état-major de la Marine en grand uniforme, des ouvriers des ateliers Gaget et des écoliers du huitième arrondissement brandissant de petits drapeaux français et américains saluent le départ vers Rouen du glorieux chargement. Un wagon à banquettes de bois a été accroché à l’arrière, dans lequel prennent place Philibert Boucher, ses onze compagnons de voyage et le contremaître Laurent, qui transporte dans une sacoche de toile la documentation technique sur laquelle il veille comme sur le Saint Sacrement.

– J’ai entendu une conversation entre Gauthier et un comptable, il y a deux jours, dit-il à son voisin de banc. Aux dernières nouvelles le piédestal de la statue, que les Américains doivent construire sur l’île dans le port de New York, est à peine commencé. Des mois de retard, peut-être un an. Vous êtes bien optimistes de partir si loin sans être sûrs d’avoir du travail. Pas de statue à remonter, pas de salaire… Moi, ma mission s’arrête sur le quai du port de Rouen, je donne la sacoche à Bartholdi et je rentre à la maison.

– Mais toi, tu as une femme et des enfants, non ? répond Eugène Riobert, un ouvrier de vingt-deux ans qui aurait payé son passage pour l’Amérique s’il avait fallu. Moi, j’ai un oncle qui est parti chercher fortune en Californie, il y a trente ans. Aujourd’hui il dit dans ses lettres qu’il est l’un des hommes les plus riches de San Francisco. Il a deux hôtels et trois restaurants. Alors, statue ou pas, je compte bien l’y rejoindre. La République m’offre le bateau, au revoir et merci !

– Moi, j’ai confiance dans le comité, dit un autre. Ils n’enverraient pas un chargement pareil si tout n’était pas prêt pour l’accueillir.

Philibert Boucher cale sa tête contre la fenêtre, baisse sa casquette sur ses yeux et, dans le bruit et la fumée, fait semblant de dormir. Il pense à l’océan, qu’il va voir pour la première fois, aux récits des marins dans les bouges de la Zone, à leurs descriptions des filles à trois sous et des bars sur les quais, dans tous les ports du monde.

En fin d’après-midi, le train s’immobilise aux abords de la gare de Rouen. Une noria de charrettes attend, près d’une grue à vapeur, pour transporter les caisses sur le quai Cavelier-de-La-Salle, dans un méandre de la Seine en plein centre-ville, où est amarrée une frégate de la Marine, l’Isère.

C’est un trois-mâts moderne à coque métallique de soixante-sept mètres, mille trois cents tonneaux, avec une machine à vapeur de cent-soixante chevaux et une hélice de bronze flambant neuve. Elle rentre du Tonkin où elle ravitaillait les troupes coloniales. Son commandant, le capitaine de vaisseau Gabriel Lespinasse de Saune, doit à ses états de service et ses contacts familiaux à l’Amirauté l’honneur d’avoir été désigné pour cette prestigieuse mission.

En ville, les « Américains » sont logés, aux frais du comité, dans une auberge à marins à deux rues de là. Certains proposent leurs services pour aider au chargement, les débardeurs refusent. On n’aime pas les touristes, par ici, ou les amateurs qui voudraient piquer notre boulot. Docker, c’est un métier, et ces grues sont dangereuses. Tirez-vous de là !

Le lendemain Boucher se lève à midi, traîne de bouge en taverne, dépense ses derniers sous en rhum coupé d’eau, prostituées édentées et mauvais vin. Un matin, il aperçoit sur le quai Auguste Bartholdi en conversation avec un officier, sans doute le commandant à en juger par son uniforme à galons dorés. Les caisses se balancent au bout des cordages et disparaissent dans la soute où elles sont arrimées serré pour ne pas déséquilibrer le bateau en cas de tempête. Le 20 mai, la dernière disparaît dans les entrailles du navire. Le jour suivant, l’Isère lève l’ancre, saluée par le conseil municipal, la loge maçonnique et la musique militaire qui joue La Marche du drapeau. Elle descend la Seine au rythme lent de sa chaudière, toutes voiles carguées contre les vergues. Deux heures plus tard, elle mouille à Caudebec-en-Caux, dans le troisième méandre du fleuve après Rouen. Les ouvriers voient débarquer le sculpteur et sa femme, accompagnés de M. Gaget, qui retournent à Rouen, puis à Paris.

– Vous ne croyiez quand même pas qu’ils allaient voyager dans le dortoir puant d’un navire militaire ? lance un marin. Le beau monde, ça traverse l’océan en paquebot, dans des cabines de luxe, en buvant du champagne. Le second m’a dit qu’ils partaient dans une semaine. Ils seront sans doute à New York avant nous.

En début de soirée, le trois-mâts croise au large du Havre et pénètre dans la Manche. Le faisceau du phare, comme un doigt divin, pointe vers l’ouest la direction du Nouveau Monde. Une longue houle se lève, qui retourne les estomacs des douze ouvriers, dont aucun n’avait jamais mis le pied sur un bateau. Les voiles sont larguées, le cap mis sur l’archipel des Açores.

2

Horta – Île de Faial (Açores)

Juin 1885

Les deux marins américains ont dégainé leurs couteaux de baleiniers et menacent Philibert Boucher qui leur fait face, dos au mur dans la taverne de Porto Pim. Il répond aux éclairs des lames par de grands moulinets avec le tabouret qui lui a servi à assommer leur quartier-maître. Personne n’a compris comment la querelle a éclaté, dans la salle de l’Azorean House. Mais dans le café du port de Horta, escale réputée de l’archipel des Açores où se côtoient équipages et passagers de steamers, matelots de toutes les marines du monde, pêcheurs du grand large et chasseurs de cachalots, le patron a l’habitude des rixes.

Aux premiers éclats de voix, insultes en jargon baleinier de la côte est des États-Unis d’un côté, argot des faubourgs parisiens de l’autre, il a envoyé un commis chercher trois membres de la Guarda Nacional Republicana qui entrent dans la pièce et braquent leurs fusils sur les bagarreurs. Ils ordonnent aux Yankees de poser à terre leurs coutelas à trancher la peau des cétacés, au colosse français de lâcher ce tabouret, sortent d’une sacoche des fers de marchands d’esclaves datant du XVIIe siècle, les menottent et embarquent le trio dans la prison du port.

Le lendemain matin Charles Dabney, tout-puissant consul des États-Unis sur l’île, arrête son buggy attelé derrière un hongre blanc au pied de l’échelle de coupée de l’Isère, amarrée sur le quai des marchands de charbon.

– Le consul américain aux Açores demande permission de monter à bord, commandant ! crie le planton de garde sur le quai.

– Permission accordée.

Le diplomate porte un costume de lin clair, un chapeau à large bord, une courte cravache de cuir tressé avec laquelle il frappe contre sa jambe de petits coups censés souligner son exaspération.

– La brute qui a failli tuer hier soir un officier de notre flotte baleinière affirme faire partie de votre équipage, dit-il, mi en français, mi en portugais, au lieutenant de vaisseau Lespinasse de Saune, descendu à sa rencontre.

– Ce n’est pas l’un de nos hommes, monsieur le consul. Nos marins ont interdiction de se battre aux escales, et sont disciplinés. Il s’agit d’un passager. L’un des ouvriers qui accompagnent à New York la statue monumentale que nous avons à bord, et que nous nous apprêtons à offrir à votre pays, de la part du peuple français. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ce formidable projet. Elle va être érigée dans cette baie magnifique, dans laquelle j’ai déjà eu le plaisir de mouiller.

– Je ne sais pas de quoi vous parlez… Et je m’en moque. Marin ou passager, il sera condamné à trois mois de cachot, à moins que vous ne payiez son amende. La grande flotte baleinière américaine fait vivre cette île, et j’exige que nos courageux chasseurs de monstres des mers y soient respectés. Le quartier-maître du Charles Morgan a mis deux heures à retrouver ses esprits, le médecin du bord craint une fracture du crâne. En tant que représentant du gouvernement fédéral des États-Unis, je ne peux tolérer cela.

– J’entends bien, monsieur le consul. Mais d’après ce qui m’a été rapporté, mon compatriote a été pris à partie par trois hommes ivres armés de couteaux. Il s’est défendu.

– Les faits ne sont pas clairs. C’est pour cela que le capitaine de la garde, un ami, accepte de régler cela entre nous, par une simple amende. Je vous conseille d’accepter.

– Bien entendu. Mon intendant est à votre disposition. Avec mes remerciements, monsieur le consul.

– Et je vous demande de consigner cet individu à bord pendant votre escale.

– Cela va de soi. Nous terminons le plein de charbon et appareillons demain à l’aube. Nous sommes en mission officielle pour la République française, cela n’attend pas.

Peu après, deux gendarmes portugais en armes escortent Philibert Boucher jusqu’à la frégate. Il marche d’un bon pas, épaules en arrière, mais son œil droit est tuméfié, sa main droite écorchée. La bagarre s’est poursuivie dans la cellule de la prison, où les gardes nationaux ont eu l’étrange idée d’enfermer ensemble les trois détenus, avant de les séparer à la hâte.

– Comment vous appelez-vous, ouvrier ? lance le commandant à l’homme qui se tient devant lui sur le pont, tête haute, demi-sourire aux lèvres.

– Boucher. Philibert Boucher.

– La République vient de payer l’équivalent de quatre-vingts francs pour vous sortir de là. Je ne veux pas savoir ce qui s’est passé. Misérable querelle d’ivrognes. Votre mission en Amérique est de la plus haute importance, il n’est pas question de vous laisser ici. Mais sachez que cette somme sera retenue sur votre salaire, je laisserai les consignes et veillerai à ce qu’elles soient appliquées.

– Comme vous voulez.

– La ferme ! Vous n’avez rien à répondre. Je vais vous apprendre à parler sur ce ton au commandant de ce navire. Vous effectuerez la suite de la traversée à fond de cale, avec les caisses. Interdiction de monter sur le pont. Second maître, escortez-le. Non, attendez… Avant de descendre, il va aider au chargement du charbon. Donnez-lui une pelle.

Quatre chariots tirés par des bœufs font des allers-retours entre les entrepôts de combustible, au bout du quai, et le navire. Grâce à sa position géographique, presque à mi-chemin de l’Amérique, Horta est devenu, depuis l’avènement de la marine à vapeur, le principal point de ravitaillement des navires transatlantiques, qui multiplient les traversées. Les panaches de leurs cheminées se détachent sur l’horizon, équipages et passagers se pressent dans les tavernes et les magasins de souvenirs de l’île. Les entrepreneurs locaux qui avaient les bonnes connexions à Lisbonne et ont été capables de monter, puis approvisionner, des entrepôts à coke ont fait fortune en trois ans. Mais dans le bassin de Porto Pim, ce n’est pas l’odeur du charbon qui domine. C’est celle, plus âcre, des fours qui fument sur les ponts des trois-mâts de la flotte baleinière américaine. Les quartiers de cétacés chassés dans le Grand Sud y sont cuits et fondus pour devenir cette huile qui, depuis un siècle, éclaire les rues des capitales du monde et a fait la fortune des Quakers de l’île de Nantucket ou du port de New Bedford, dans le Massachusetts. Ceux que les îliens appellent les Yankee Whalers sont chez eux à Horta, le plus grand village de Faial. Ce matin, la bannière étoilée flotte sur une douzaine de trois-mâts aux ponts luisants de graisse. Certains, de retour d’une campagne de chasse de plusieurs mois, voire plusieurs années dans l’Atlantique sud, font escale pour un dernier ravitaillement avant de mettre cap à l’ouest et rentrer à leurs ports d’attache. D’autres, partis pour une campagne de chasse avec un équipage américain incomplet – les dangers de la chasse et les mauvaises paies rebutent les candidats dans les ports de la côte Est –, font escale aux Açores pour y embaucher des îliens, dont la réputation de harponneurs et de marins intrépides a franchi l’Atlantique. Contre la promesse de rester à bord tant que les cales ne sont pas pleines d’huile, ils reçoivent l’assurance de pouvoir, en fin de campagne, débarquer en Amérique et s’y installer sans formalités. Ils obtiennent en quelques mois une naturalisation que d’autres attendent des années. Dans le port de New Bedford, près de Boston, où s’entassent les tonneaux luisants, on jure en portugais, la morue y est cuisinée comme au pays et les récits de fortunes baleinières sont envoyés dans les îles, où ils suscitent de nouvelles vocations. La chasse aux géants des mers est une tradition séculaire aux Açores, et les harponneurs locaux se sont taillé une réputation de bravoure et d’efficacité au sein de la flotte américaine, qui offre des salaires et des perspectives d’émigration qui font rêver les jeunes de l’archipel.

Sur le pont de l’Isère, près de l’ouverture de la cale à charbon, Philibert Boucher regarde l’énorme godet de fer suspendu à une poulie dans la mâture descendre vers lui. Un marin, d’un coup de perche, déclenche le mécanisme d’ouverture. Une partie du chargement de coke tombe dans la soute, une autre se répand sur le pont. – Allez, mon gars, à toi ! lui lance un marin en uniforme. Dégage tout ça en vitesse. On n’a pas toute la journée.

Cet abruti de commandant croyait me punir, pense Philibert en empoignant sa pelle, mais je suis content d’avoir quelque chose à faire. Je m’emmerde, sur ce bateau. Et rien à foutre de finir le voyage avec les caisses. Au moins je n’aurai plus à supporter les ronflements et les odeurs de tous ces crétins dans leurs hamacs.

3

Baie de New York

Juin 1885

À l’aube du 17 juin, la vigie de l’Isère signale enfin la pointe de Sandy Hook, l’entrée sud de la baie de New York. La frégate longe depuis la veille la côte américaine, les dunes et lagunes du New Jersey, après vingt-cinq jours de navigation sans encombre. Deux jours de tempête, au large de Cuba, ont secoué le navire mais n’ont provoqué aucun dégât dans la cale, où les caisses étaient bien arrimées. Le commandant ordonne d’affaler les voiles et de mettre la chaudière au ralenti pour arriver avec le jour.

Un port aussi vaste et important sans un phare pour en marquer l’entrée, voilà qui est étrange, pense-t-il en abaissant sa longue-vue. C’est aussi cela, le Nouveau Monde. Il est si nouveau que des balises indispensables que nos ancêtres ont depuis longtemps bâties sur nos côtes manquent encore ici. Il doit y avoir des fortunes à faire en construisant des phares sur les côtes de l’Amérique. Il faudra que j’en parle à mon cousin Henri, ingénieur à l’arsenal de Brest. Il pourrait peut-être tenter sa chance ici et devenir riche en quelques années.

L’officier ordonne la mise en panne et l’envoi sur les haubans extérieurs des pavillons de cérémonie. Puis il descend dans sa cabine passer son uniforme de parade. Il glisse dans sa poche la lettre officielle signée par Ferdinand de Lesseps, qui l’instruit de remettre son chargement à Joseph W. Drexel, banquier et président du Comité américain pour le piédestal de la statue et au général Charles P. Stone, du Corps des ingénieurs de l’armée américaine, qui en dirige les travaux.

Le roulement sourd de la chaîne d’ancre et les ordres du quartier-maître dans un porte-voix réveillent marins et passagers. Dans la soute, Philibert Boucher s’étire sur le lit qu’il s’est aménagé, avec des couvertures pliées, entre deux caisses. Une chance, cette punition… J’étais peinard ici, avec la Grande Dame en morceaux. Ils m’ont apporté à manger, dispensé de corvées, vidé mon pot de chambre… Dans la tempête j’étais mieux installé que les autres, j’parie, même si cela a bien secoué. On dirait que nous sommes arrivés. Combien de jours depuis l’île des chasseurs de baleines ? Deux semaines ? Plus ? Je ne sais pas, perdu le compte. À entendre le raffut là-haut, on ne devrait pas être loin du port. »

À propos de l’auteur

Michel Moutot © Photo Hermance Triay

Michel Moutot © Photo Hermance Triay

Michel Moutot est journaliste à l’Agence France-Presse. Lauréat du prix Albert-Londres en 1999, correspondant à New York en 2001, il a reçu le prix Louis-Hachette pour sa couverture des attentats du 11 Septembre. Filles du ciel est son cinquième roman, après Ciel d’acier, récompensé par le prix du Meilleur Roman des lecteurs de Points en 2016, Séquoias, prix Relay des Voyageurs en 2018, L’America, prix Livre & Mer Henri-Queffélec en 2020, et Route One en 2022. (Source: Éditions du Seuil)

Page Wikipédia de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Compte X (ex-Twitter) de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Compte LinkedIn de l’auteur

Tags

#fillesduciel #MichelMoutot #editionsduseuil #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #GustaveEiffel #statuedelaliberte #toureiffel #VendrediLecture #coupdecoeur #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

Benoît Coquil © Photo Michel Coquil

Benoît Coquil © Photo Michel Coquil

Philippe Bonilo © Photo DR

Philippe Bonilo © Photo DR

Arielle Meyer MacLeod © Photo DR

Arielle Meyer MacLeod © Photo DR

Caroline Caugant © Photo Astrid di Crollalanza

Caroline Caugant © Photo Astrid di Crollalanza

Sophie Divry © Photo Bénédicte Roscot

Sophie Divry © Photo Bénédicte Roscot