En deux mots

Bel hommage d’une fille à son père, ce récit retrace aussi le drame de la perte d’une épouse, de la mort d’un enfant qui choisit de se donner la mort et celui de l’emprise d’une femme bien décidée à couper tous les liens familiaux de son mari.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Deux mariages et deux enterrements

Avec ce nouveau récit, Ariane Bois rend hommage à son père douloureusement marqué par deux deuils successifs. Avant que sa relation privilégiée ne vienne s’interrompre avec l’arrivée d’une prédatrice. Fort émouvant, terriblement révoltant.

La belle histoire de la famille Bois va virer au drame. Avec un père ressemblant à Montand, une épouse aventurière et deux beaux enfants, la narratrice et son frère, la vie leur souriait pourtant. Mais le destin va frapper trois fois. D’abord par l’annonce de l’accident survenu sur la banquise où sa mère était partie en expédition. L’hélicoptère russe dans lequel elle avait pris place s’est écrasé. Un choc d’autant plus violent pour la narratrice qu’elle était enceinte de son premier enfant. Une douloureuse épreuve qui va se doubler d’un suicide, celui de son frère qui, pour son père, va creuser le sillon de la culpabilité. Pourquoi n’a-t-il rien vu? Comment a-t-il fait pour ignorer son mal-être? N’aurait-il pas pu éviter ce passage à l’acte?

«Le deuil connait sa propre grammaire, étrangère à celle du monde réel. Ceux qui s’y sont brûlés un jour reconnaîtront ce pas de deux dansé avec la folie.»

Pour ne pas sombrer, il faut alors faire preuve de beaucoup de caractère et pouvoir s’attacher à une indéfectible solidarité familiale. Pour envisager de continuer à vivre, d’avancer, de construire une existence malgré ces deux trous béants, il faut tout à la fois se soutenir et s’ouvrir aux autres. Et se réconforter avec les livres. Après avoir entendu son père lui confier. «C’est ça que j’aurais voulu écrire!» après avoir refermé Martin cet été de Bernard Chambaz «bijou de tact et de sensibilité» qu’elle lui avait offert, elle comprendra qu’il allait mieux, mais aussi qu’il l’encourageait à reprendre elle aussi la plume, à retrouver sa rédaction et l’écriture de reportages et de livres.

De son côté, il cherchera une nouvelle compagne. Qui va prendre les traits d’Édith. Et qui va l’entraîner, sous couvert d’amour, dans une nouvelle spirale infernale.

«Cette femme voulait mon père pour elle toute seule, refusait de le partager avec sa famille, ses petits-enfants, et surtout sa propre fille dont les liens privilégiés avec l’homme qu’elle aimait la dérangeaient et la rendaient même folle, la dernière année. Une affaire de jalousie féminine, mais aussi de grignotage progressif, d’isolement de la victime, de prise de territoire. D’emprise, donc, et de terreur.»

On comprend qu’il ait fallu du temps à Ariane Bois pour écrire cet hommage à un père aujourd’hui disparu, car la colère envers cette personne toxique qui p’a empêchée d’offrir à son père un dpart serein ne s’est pas apaisée. On voudrait croire à ce principe Nietzschéen et dire que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais on se consolera en se disant qu’à son tour la roamcière vient porter une pierre à ce bel édifice d’ouvrages qui aident les lecteurs à surmonter leurs épreuves. Merci Ariane!

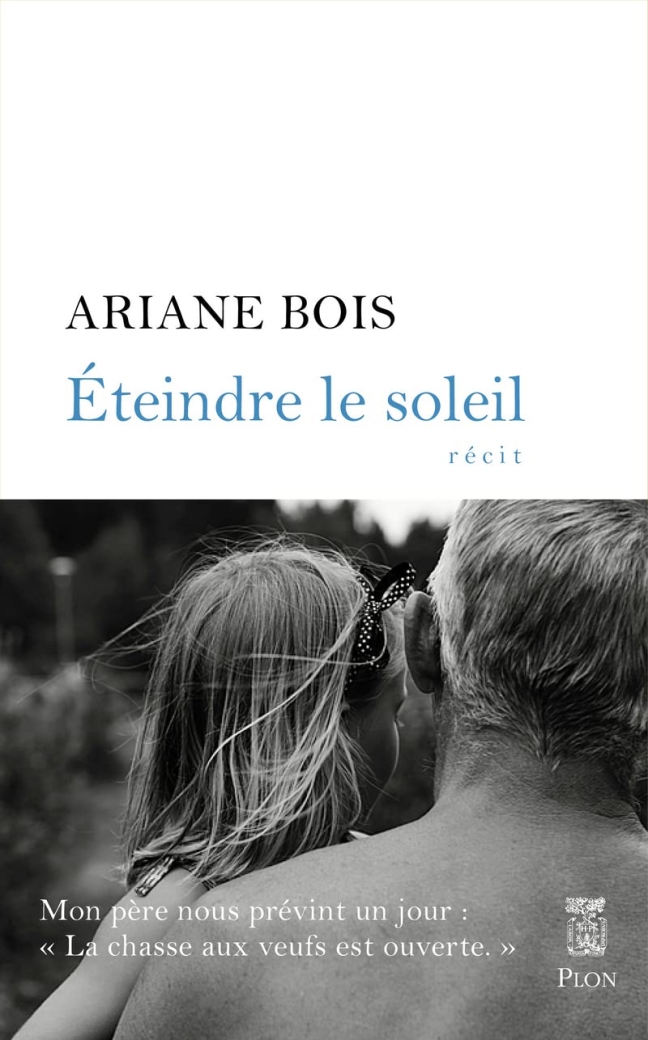

Éteindre le soleil

Ariane Bois

Éditions Plon

Roman

192 p., 18 €

EAN 9782259310918

Paru le 3/02/2022

Où?

Le roman est situé en France, principalement à Paris.

Quand?

L’action se déroule de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Ariane Bois évoque l’emprise au féminin, un récit intime et bouleversant.

Depuis toujours, ils forment un bloc. Un père à la Montand, aventurier à ses heures, solaire et flamboyant, engagé à gauche. Une fille, admirative, amoureuse des mots.

Ensemble, ils ont traversé les paysages riants de l’enfance mais aussi les pires épreuves : la perte d’un fils et d’un frère, puis celle d’une épouse et d’une mère, disparue à l’autre bout du monde. D’une famille de quatre, ils sont devenus deux, fragiles, blessés, mais obstinés à rétablir leur équilibre. Et puis survient une femme, éprise du père, qui l’apaise.

Pourtant, très vite, l’attitude d’Édith déroute. D’où viennent ces malentendus, ces piques, cette agressivité ? Lors d’un séjour en Provence, tout bascule et la folie s’invite. Jusqu’au vertige.

Ce récit est l’histoire d’un homme, pris au piège d’une relation toxique, et d’une fille prête à tout pour le sauver. Ariane Bois évoque ici l’emprise au féminin. Un texte intime et bouleversant.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

goodbook.fr

Le Salon littéraire (Brigit Bontour – Interview d’Ariane Bois)

Psychologies

Podcast Pont Neuf (Schlomo Malka)

Blog Le Capharnaüm éclairé

Blog Valmyvoyou lit

Ariane Bois présente Éteindre le soleil – Les invités de Lise Gutmann © Production Radio J

Les premières pages du livre

« C’est un vendredi, un vendredi de pluie continue. Nous sommes arrivés en retard au restaurant – j’avais hésité dans le choix de la robe, car je voulais faire honneur à mon père, qui, tout comme mon mari, aimait les tenues féminines, et me montrer sous mon meilleur jour, l’occasion étant, je le pressentais, d’importance. De l’autre côté de la vitre, je les ai vite repérés. Sanglé dans son habituel imperméable beige, mon père ressemblait toujours plus à Montand, période Z. Même carrure, gestes identiques, mains virevoltantes comme son acteur préféré. De la rue, on se serait cru dans un film de Claude Sautet. Des convives parlant fort, riant, un ballet de serveuses. Seules les fumées de cigarettes manquaient au tableau, santé publique oblige.

À côté de lui, très droite, celle que je vais enfin rencontrer en bonne et due forme : Édith.

Prenant une grande inspiration, je pénètre avec mon mari dans la salle surchauffée. M’apercevant, mon père cherche à s’extraire de la table, l’air ravi. Les présentations sont vite effectuées, chacun sait pourquoi il est là : faire connaissance avec « l’autre » femme de notre hôte. Celui-ci parle beaucoup, ressert à chacun un vin qui semble disparaître à une vitesse alarmante, réclame du pain, une entrée, puis deux. Une véritable pile électrique. Je souris au numéro paternel d’une manière indulgente. Il doit se sentir un peu sur la sellette, pour se donner ainsi en spectacle. Mon père aime discuter, certes, mais plus pour mettre les autres à l’aise que pour se faire mousser. Il se sent à sa place partout, d’habitude, avec un ministre comme avec un SDF. Chez lui, tout est sympathie instinctive, générosité, écoute de l’autre. Je la regarde, elle, chevelure courte, yeux vifs et acérés qui vont de mon mari à moi, sans se mêler à la conversation. Son silence m’étonne, tout comme ses gestes de tendresse incessants : sa main virevolte des genoux paternels à ses épaules, s’aventure dans ses cheveux, sur sa nuque. C’est comme dîner avec un gosse qui bouderait le repas des adultes et trouverait à s’amuser avec ses bras, tandis que les convives s’efforceraient de ne rien remarquer. Mon père rit, d’un rire qui sonne faux, et tente de calmer les effusions d’Édith dont le manège me rend nerveuse, sans que je parvienne à en analyser la raison. Peut-être parce que sous ses grands airs je le sais pudique et que ces marques publiques d’affection doivent le gêner atrocement. Édith semble signifier ainsi : « Il est à moi. » Il me regarde, moi, sa fille, et me sourit comme pour dire : « Ce n’est rien. » Une image de pieuvre me vient à l’esprit et je chasse cette vision dérangeante : il s’agit, pour moi aussi, de faire bonne impression. Mon père tient tant à ce dîner, et à notre bonne entente future. Je pose donc une foule de questions à Édith, sans me forcer – après tout, je suis journaliste –, et elle me répond d’un oui ou d’un non laconique. Le silence se fait malgré nous.

Et puis, à la fin du repas, après le dessert que mon père a tenu à commander, même si plus personne n’a vraiment faim, une assiette de profiteroles au chocolat à l’odeur entêtante et trop sucrée, Édith se tourne vers moi, soudain exultante. Je me penche, soulagée. C’est le moment où cette femme va me glisser un mot gentil, où un début de complicité naîtra entre nous, où elle me confiera quelque chose d’elle. Ce n’est pas ma meilleure amie ni une complète étrangère, mais la nouvelle amoureuse de Papa. Elle possède donc une place dans notre famille et, par ses mots à venir, nous rejoindra enfin. Je suis tout ouïe.

Elle articule alors, triomphante :

— Tu sais que je connais ton père depuis plus longtemps que toi ?

Je recule, l’impression subite d’avoir reçu un coup de griffes. Mais mon cerveau travaille à plein régime et la réponse fuse :

— J’ignorais qu’il s’agissait d’une compétition.

À notre table, les hommes semblent disparaître, s’évanouir dans l’ombre. Il n’y a plus que nous, la fille et la belle-mère. Et j’ai été prévenue. À la fin de cette soirée, je ne le saurai que plus tard, la guerre a été déclarée.

Première partie

Mon père a perdu presque tous ceux qu’il aimait. Son propre père d’abord, Paul, malade pendant des années et confiné au lit après une attaque, soigné plus de deux ans par ma grand-mère. Quand il est parti, comme il avait vécu, discrètement, Papa avait trente-deux ans. Voir souffrir un proche a-t-il influé sur sa décision de devenir médecin ? Il ne supporte en effet pas la souffrance chez les autres ; une colère, une rage même le prend qu’il met à profit pour secourir adultes et enfants. Il fut un temps pédiatre avant de bifurquer vers la génétique et la recherche, surtout dans l’outre-mer. Et puis, notre monde s’est écroulé. Mon frère est mort à vingt ans. Volontairement. Sept ans plus tard, un accident et un sale brouillard nous privaient de ma mère. Le destin bégayait et nos larmes semblaient impossibles à arrêter. De classique, à quatre, notre famille se retrouvait à deux, et, même avec mon mari, le compte n’y était plus. Mon père virait donc au veuf, un drôle de mot, un vocable qui fleure son Balzac et ne lui convenait pas du tout.

Après des mois, des années tristes, entrouvrir sa porte et laisser passer un peu d’espoir fut vital. Alors il y eut des sorties, des week-ends, des dîners, des filles. De son humour pince-sans-rire, mon père nous prévint un jour : « La chasse aux veufs est ouverte. » Je ne posais aucune question, et l’on vit ainsi passer une médecin généraliste, longue silhouette drapée dans sa dépression, une mère de famille à l’enfant « difficile », une étrangère dont la nationalité changeait toutes les semaines, une podologue qui proposa de s’occuper des pieds de toute la famille, une célibataire obsédée par la pâtisserie, la préhistoire et le basket au féminin. Oui, dans cet ordre. Elles disparurent du paysage aussi rapidement qu’elles avaient fait irruption dans nos existences.

Et puis, un jour, coup de téléphone du paternel :

— Viens chercher un papier, chérie.

J’obtempère. Après tout, je n’ai qu’un couloir à traverser. Nous habitons sur le même palier depuis quelques mois et la frontière entre nos deux appartements se révèle ténue. Il passe chercher une tasse, une casserole, partager un article du Monde auquel il voue un véritable culte et lit avec assiduité depuis ses dix-sept ans, mes fils filent sauter sur son lit ou chiper les bonbons au miel dont il bourre ses poches. Mélangée à son parfum puissant, voilà l’odeur de mon enfance, une senteur de sucre qui me rassure et m’apaise. Je pénètre dans l’appartement, du jazz résonne comme à l’accoutumée, Ella Fitzgerald et Miles Davis, et, sur la gauche, dans la cuisine étroite, je capte du coin de l’œil une forme féminine. Coup au cœur : de dos, on dirait ma mère. Petite, des jambes très minces moulées dans un jean bordeaux, comme elle. Pendant quelques secondes, je perds pied. Ma mère a disparu alors qu’elle était au bout du monde, il y a cinq ans. Elle n’a jamais vu ce nouvel appartement. Cela ne peut donc être elle. La personne qui me tourne le dos et égoutte une salade m’est inconnue et pourtant quelque chose de familier dans l’allure s’en dégage. Je reste interdite pendant que mon père se dépêche d’effectuer les présentations :

— Voilà Édith, dont je t’ai déjà parlé.

Un visage harmonieux, une coupe nette derrière les oreilles, un air décidé. Une silhouette presque juvénile, en baskets malgré ses soixante-cinq ans. S’il y a bien quelque chose de ma mère – cette même minceur, presque de la maigreur –, les yeux très maquillés, une ombre à paupières curieusement turquoise, diffèrent totalement. Ces rétines-là me fixent, dures et immobiles. Le sourire, à peine esquissé, ne découvre pas les dents. On dirait un oiseau, avec un nez court comme un bec et des mains semblables à des serres. Quelque chose de désagréable, de froid, s’immisce en moi, que je m’efforce de chasser.

Après tout, ma curiosité est attisée : c’est grâce à moi qu’ils se sont revus. Un soir, je tombe en effet sur l’avis de décès d’un artiste de théâtre dont je sais l’œuvre importante. À Bordeaux, à une époque, mon père connaissait celle qui deviendrait sa femme. Je lui signale ce décès, il téléphone à Édith et se rend à l’enterrement de son mari. Et c’est ainsi que tout a commencé entre eux, par mon entrefait, en quelque sorte. Mais leur histoire a en fait débuté bien avant, dans leurs tendres années, chez les scouts protestants. Moniteur déjà, mon père impressionnait les petites comme elle. Il faut dire qu’il avait fière allure, le Bordelais, avec sa masse de cheveux noirs, une virilité assumée, les épaules larges, tout en jambes, dans un polo blanc. Les filles en étaient folles, et malgré ses douze ans, Édith ne dérogeait pas à la règle. Leurs familles, en plus, se connaissaient, la bonne société protestante de la ville, fière de sa religion, ne manquant aucun culte dominical. Édith avait cherché à attirer l’attention de l’adolescent un rien dégingandé, les bras trop longs et étrangement laxes, la cigarette clouée à la bouche. En vain. Celui-ci virevoltait au gré de ses envies, et Édith, désemparée, observait son manège. Jamais il ne s’intéresserait à elle. Copain avec le frère de celle-ci, mon père lui rendait souvent visite. Tous les deux jouaient du saxophone, imitant John Coltrane, leur idole, à en faire trembler les murs et rêvaient d’une Amérique plus juste. « Je me souviens d’une gamine à l’air énamouré, racontera mon père, mais je ne crois pas lui avoir adressé la parole trois fois dans l’année… »

Je trouve l’histoire touchante, et je me réjouis, même si le premier dîner qui suit, au restaurant donc, me laisse un arrière-goût bizarre dans la bouche. Édith s’est accrochée à mon père d’une manière curieuse, mais voilà enfin quelqu’un de sa génération, du même milieu, à la foi protestante identique et forte, aux familles comparables. Ça compte, surtout en province. Mes oncles qui l’ont rencontrée avant moi et dont le jugement m’importe tant, ce trio si soudé, la trouvent à la fois charmeuse et attendrissante. Je suis donc heureuse de cette rencontre, de ce compagnonnage qui égayera la solitude paternelle.

À dire vrai, le temps me manque pour réfléchir à la vie sentimentale des autres, même les plus proches. Je viens d’accoucher d’un troisième fils, Gabriel, et trois enfants, dont un aîné de sept ans, réclament mon attention. Mes journées comptent facilement dix-huit heures. Je ne me plains pas : ce troisième petit se révèle un enchantement, un bonheur de tous les instants. Après l’école, on se couche dans le lit tous les quatre et je lis des histoires aux plus grands. Parfois l’on sommeille, souffles mêlés : dormir avec ses enfants, c’est tout savoir de la quiétude du monde. Un sentiment de sérénité totale m’envahit, après une grossesse, puis un accouchement d’une facilité déconcertante. Gabriel ressemble à mon frère. On s’amuse de ce côté déjà si garçon, de sa force tranquille, de sa gentillesse incarnée.

Mon père reste disponible, au téléphone surtout. Car, ce printemps-là, il sillonne la France avec Édith. Cabourg, Étretat, Arles, je le sais heureux et cela me va. « Entre nous, me confie-t-il un jour, ça devient sérieux. » Des années après, Sarkozy reprendra cette déclaration un peu ridicule au sujet de Carla Bruni. Je souris, soulagée : il n’est plus seul, il profite de nouveau de la vie. Édith demeure réservée, se tient à distance, les mois filent. Lors de ses visites, j’ai bien senti que les pleurs et les cris de mon bébé l’énervent, mais je peux le comprendre. Gabriel possède une voix de stentor et s’en sert comme d’une alarme qui nous vrille la tête. On l’appelle Pinpon et l’on rit. Lorsque l’enfant paraît, comme le soulignait Victor Hugo, tout paraît plus doux, même chez nous.

Je sais qu’il m’attend. Toutes les semaines ou presque, nous déjeunons ensemble et je me plais à l’imaginer au restaurant où nous avons nos habitudes : il est arrivé un bon quart d’heure à l’avance, joue avec le pain qu’il malaxe, passe la main dans ses cheveux, dégaine un sourire à la Chirac autour de lui, visant en priorité les femmes. « Il faut sourire, me souffle-t-il, surtout quand on est triste. Par politesse. » Mon père, ce soleil. Comme celle de tout père et de sa fille, notre relation demeure unique. Mon premier souvenir ? Celui de ses pieds, immenses. J’ai cinq ans, six peut-être, et j’aime me faufiler sous la table où il a étalé ses cours et travaille le soir la génétique. J’agite un Bic et je m’amuse à le chatouiller avec. Stoïque de longues minutes, à un moment il finit par exploser de rire et d’agacement mélangés. Et le jeu recommence sans fin. Il m’a appelée Ariane, un prénom peu usité dans les années 60, mais il a insisté. Ariane, la fille de Minos et de Pasiphaé, déesse et princesse aux belles boucles, ainsi nommerait-on sa première-née. Je n’appris le triste sort de celle qui fut abandonnée par Thésée sur l’île de Naxos, après le meurtre du Minotaure, et sa mort de chagrin, que bien plus tard. L’abandon, la peur de ma vie, qui devait se concrétiser avec le départ de mon frère, puis celui de ma mère.

Un prénom peut-il influer sur le cours d’une vie ? Scientifique à l’extrême, mon père rirait de ces fadaises. Mais nous n’en sommes pas là et je contemple son cadeau : une décoration en laiton qui figure le mot Ariane, dessiné avec de jolies lettres arrondies, volé sur une voiture, une Simca Ariane des années de Gaulle, à la silhouette de petite américaine. Un père un brin filou, un peu voyou, détestant l’ordre établi : n’a-t-il pas vécu plusieurs mois avec sa propre cousine germaine, de dix ans son aînée, en plus ? J’ai dû attendre l’âge canonique de trente ans pour percer ce secret familial qui m’a à la fois choquée et amusée. J’imaginais ma grand-mère et sa morale en airain devant ce couple doublement illégitime à ses yeux. La cousine se fit discrète, je ne la rencontrai qu’aux enterrements et ne devais lui adresser la parole qu’une dizaine de fois.

Son mariage express avec ma mère tient aussi de la légende familiale : de Guyane où il travaillait, il lui a donné rendez-vous par écrit en Guadeloupe. Deux témoins, dénichés au hasard dans la rue, leur ont suffi pour officialiser leur amour. L’un édenté, l’autre obèse, comme le montrent les photos jaunies d’époque. Unies dans la réprobation de cette opération commando, mes deux grands-mères ne lui ont jamais pardonné l’offense faite à leurs talents respectifs d’organisatrices de festivités, et aux convenances.

À l’âge tendre, mon admiration ne connaît pas de bornes, et quand il rentre d’une manif, tout en sueur, la chemise déchirée, l’énergie de Mai 68 arrive avec lui. Il soigne les étudiants tabassés par la police, aveuglés par les gaz, et des mots nouveaux font leur apparition dans les conversations : ça discute répression, bombes lacrymo, fascisme, et je ne comprends rien mais j’écoute, tout ouïe. Il aime dessiner et me construit une fresque de Cro-Magnon, avec silhouettes d’hommes et animaux en carton, une vraie merveille, et insiste pour l’apporter lui-même à l’école. Je n’en dors pas de la nuit d’excitation. Sur une chaise minuscule, il écoute la maîtresse, et l’amour filial fait chavirer mon cœur.

Dans les Cévennes, où nous attend notre maison familiale, il s’ébroue, en liberté. Ma cousine Florence et moi, nous nous entassons dans une vieille brouette. Et, dans ses éternelles chemises bleu ciel ou torse nu, dans son pantalon de toile beige, Papa nous pousse, accélérant, dévalant les pentes, tandis que nous rions à en avoir mal aux côtes. L’après-midi, il nous emmène à la rivière et, armé de l’Opinel qu’il ne quitte jamais, crée des bateaux à porter à l’eau à la petite bande de cousins, une joyeuse troupe de sept gamins du même âge qui tous les soirs monte un spectacle payant pour les adultes. Mon père ne fait pas mentir son nom : le bois reste son matériau préféré. Il coupe les arbres, tranche des bûches, façonne saladiers, bols de maisons de poupée, couverts. Jamais un patronyme n’a semblé mieux adapté. Au contact des forêts qu’il m’apprend, il respire plus large, vit à la proue de lui-même.

Comme il est doux de remonter le chemin hiératique de l’enfance ! Je revois sa boîte à outils bleue, son couteau à la hanche, son marteau à portée de main, surtout, ses mains de bon géant qui créent, façonnent, inventent. Même à l’adolescence où nous aurons nos orages, le bois servira de monnaie d’échange, de preuves d’amour. Ses créations peuplent ma maison aujourd’hui, comme celle d’hier.

Dans son clan, il joue un rôle particulier. Seul médecin, il distribue conseils et ordonnances, réconforte les uns et les autres, recommande un hôpital ou un collègue. De l’avis général des cousins, voilà l’oncle le plus compréhensif, le plus cool, celui avec qui on peut discuter de tout, celui qui arrange votre problème vite fait. Sa fratrie est nombreuse : trois frères et une sœur, dont il se sent très proche. À cinq, ils font bloc, contre les imbéciles, les fâcheux ou les opinions, parfois très tranchées et souvent conservatrices de leur mère, fan de De Gaulle, puis de Pompidou, honnis tous les deux par ses gauchistes de fils.

De lui, on craint seulement les colères surjouées : devant l’adversaire, il commence par se taire, encaisse, bout, puis, subitement explose de rage. Très à gauche, limite marxiste, il peut se fâcher avec un ami de dix ans, éructant à la Piccoli, puis se réconciliant avec le même allant. À Sciences Po, fière de mon bagage culturel tout neuf et persuadée de tout savoir, puisqu’on me qualifie le premier jour « d’élite de la nation » !, je l’attaque de front. L’invasion de l’Afghanistan en décembre 79, puis l’état de guerre en Pologne, la dissolution du syndicat Solidarnos´c´, tout est utilisé contre lui. Il hurle alors, casse verres ou vases, claque la porte puis convient à mi-voix que la dictature communiste ne peut plus durer… On s’embrasse alors et l’on oublie jusqu’à la prochaine scène. »

Extraits

« Il lit aussi beaucoup, des livres sur le deuil, forcément, sur la perte, la Bible. Essayer de donner un sens à la tragédie qui l’a frappé par deux fois, se réconforter aux mots des autres. Je lui offre Martin cet été de Bernard Chambaz, le plus beau texte à mon avis publié sur la mort d’un fils, un bijou de tact et de sensibilité. Il le lit en trois heures et, bouleversé, me confiera :

— C’est ça que j’aurais voulu écrire!

Peut-être par ces mots me donne-t-il l’autorisation de me lancer, moi aussi. En tout cas, je veux le croire. La parution de mon premier roman, consacré à mon frère, vingt-trois ans après sa mort, le rendra immensément fier, malgré sa douleur infinie à le lire. Et la mienne à le regarder se décomposer en tournant les pages. On craint toujours plus le désespoir de ceux qu’on aime que le sien. J’ai écrit ce texte pour nous deux, et je crois, j’espère que sa parution a apaisé un peu sa peine.

Mon mari et moi déménageons, et bientôt, sur le palier, l’appartement d’en face se libère. À mon grand soulagement, mon père accepte de nous suivre et de le louer. Quitter le domicile conjugal est pour lui un crève-cœur, l’impression de se séparer une nouvelle fois de ma mère. » p. 41-42

« Le deuil connait sa propre grammaire, étrangère à celle du monde réel. Ceux qui s’y sont brûlés un jour reconnaîtront ce pas de deux dansé avec la folie. » p. 44

« J’en veux à la terre entière, à cet hélicoptère russe échoué sur la banquise qui m’a privée de ma mère au moment où, enceinte, j’en ai tant besoin, à ce frère qui a choisi la nuit, à cette femme arrivée dans nos vies, tel un taon énervé, nous recevant si mal cet après-midi. » p. 56

« Entrée dans notre vie il y a dix ans, cette femme voulait mon père pour elle toute seule, refusait de le partager avec sa famille, ses petits-enfants, et surtout sa propre fille dont les liens privilégiés avec l’homme qu’elle aimait la dérangeaient et la rendaient même folle, la dernière année. Une affaire de jalousie féminine, mais aussi de grignotage progressif, d’isolement de la victime, de prise de territoire. D’emprise, donc, et de terreur. L’image d’une araignée et de son piège cadenassé s’impose. Édith à l’âme saumâtre a mis à mal ma relation avec mon père, piétiné celle qu’il entretenait avec les siens, a gâché les mois ultimes de sa vie par ses colères, a ruiné sa mort en interdisant les visites de ses frères, le laissant seul dans la solitude et l’effroi. » p. 173

À propos de l’auteur

Ariane Bois © Photo Yannick Coupannec

Ariane Bois © Photo Yannick Coupannec

Grand reporter et critique littéraire, Ariane Bois a déjà publié quatre romans, Et le jour pour eux sera comme la nuit (Ramsay, 2009 ; J’ai lu, 2010), Le Monde d’Hannah (Robert Laffont, 2011 ; J’ai Lu 2014), Sans oublier (Belfond, 2014) et Le gardien de nos frères (Belfond, 2016). Tous quatre ont été salués unanimement par la critique, par sept prix littéraires, et traduits à l’étranger. Pour Le Gardien de nos frères (Belfond, 2016), elle a notamment reçu le Prix Wizo 2016. Après Dakota song (2017), elle a publié L’Île aux enfants (2019) et L’amour au temps des éléphants (2021). (Source: Éditions Plon / Wikipédia)

Page Wikipédia de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Compte instagram de l’auteur

Compte Linkedin de l’auteur

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags

#eteindrelesoleil #ArianeBois #editionsplon #hcdahlem #récit #RentréeLittéraire2022 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #MardiConseil #Rentréedhiver2022 #rentreelitteraire #rentree2022 #RL2022 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict

Beaucoup aimé. Et pour vivre une situation similaire je l’ai trouvé très justement analysé

J’aimeAimé par 1 personne