En deux mots

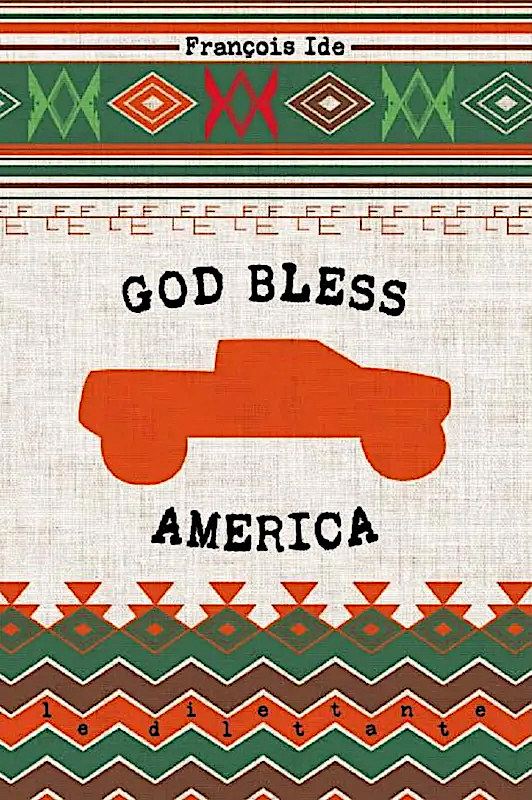

Parti sur les traces de l’Amérique originelle dans un Road trip qui va des Grandes Plaines au Colorado, le narrateur se retrouve dans un motel de Cortez. Là, il va se confronter à l’Amérique profonde, loin du rêve américain. À moins qu’il ne la rêve…

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Qu’est devenu le rêve américain?

Le premier roman de François Ide nous entraîne à Cortez, Colorado au terme d’un Road trip qui va nous permettre de découvrir l’Amérique d’aujourd’hui, celle qui voit s’effacer le rêve américain derrière une nostalgie factice et le communautarisme gangréner un pays de plus en plus replié sur lui-même.

Quand il arrive sur le parking du motel, le narrateur est saisi par le nom inscrit sur la plaque d’un pick-up aux proportions considérables, Don Chalmers. Un nom qui va lui servir de guide dans cette ville totalement impersonnelle du Colorado. Cortez a en effet tout ce qu’il faut pour offrir à ceux qui s’y arrêtent de quoi continuer leur route.

Mais cette étape va profondément marquer notre Français qui, au volant de sa voiture de location, a choisi de suivre la route des pionniers, depuis les Grandes Plaines jusqu’au Colorado et au Nouveau-Mexique, en passant par les grands parcs nationaux pour finir au Mesa Verde National Park, qui abrite les habitations troglodytiques des Pueblos.

Parti à la recherche de Don Chalmers, il va voir sa quête se compliquer car le parking va peu à peu se remplir de pick-up de même calibre, témoins rutilants de cette Amérique profonde qui se sont donnés rendez-vous là à la veille d’une foire agricole. Les autocollants et slogans fièrement apposés sur leurs véhicules, pour le port d’armes, pour la chasse, pour le Sud et même pour le Klan ne laissant guère de doute sur leurs convictions. «L’âme des fidèles était aussi pure que le canon de leur Colt était parfaitement huilé. À l’image des bielles, engrenages, arbre à cames et soupapes de leurs puissants V8 qu’ils faisaient ronronner tel un murmure divin, affichant la fierté vrombissante et manifeste de leur destinée comme on traînait derrière soi, il y a peu, le corps violé d’une squaw ou le cadavre lacéré d’un esclave chapardeur.»

Le barbecue géant organisé sur le parking va venir confirmer ce sentiment. Parfaitement orchestrée, cette fête est l’occasion de se retrouver entre partisans, mais aussi de faire sentir aux étrangers qu’ils n’ont pas leur place parmi eux. Face à leurs faces rougeaudes et alcoolisées, il vaut mieux faire profil bas et longer les murs.

Réfugié dans sa chambre avec une bouteille de vin et une flasque de whisky, notre narrateur ne trouvera pas vraiment de quoi s’évader en regardant la télévision, les discours du Président Trump semblant relayer le malaise ambiant. Le tout se ponctuant par un mauvais cauchemar.

François Ide dépeint parfaitement cette Amérique qui se réfugie derrière ses légendes, se barde derrière des certitudes de puissance et d’auto-défense, qui rejoue la conquête de l’ouest comme une formidable épopée niant tous les dégâts collatéraux et les massacres perpétrés.

Une Amérique symbolisée par ce monstre sur un parking qu’il va recroiser après avoir repris la route: «Le pick-up de Don Chalmers serait mon talisman, mon parfum de douleur désirée, une vanité moderne, rutilante et bruyante, ténébreuse et vénéneuse, une calandre mortelle, un néant peuplé de fracas, de soupapes huilées et d’armes chargées, de corps avachis et de sexes tendus dans la rumeur enveloppante d’une cavalcade sans fin, cow-boy sans visage, clameur obscure des hautes plaines, désert inconnu qui me révélait à moi-même.»

En refermant ce court mais percutant roman, on ne peut qu’éprouver un sentiment ambivalent, entre fascination et dégoût. Comme si derrière cette Amérique en proie à ses mauvais démons, il restait tout de même quelques poches d’espoir.

On pense bien sûr à inscrire ce livre derrière les œuvres de John Steinbeck, Jack Kerouac, Jim Harrison, Bill Bryson ou encore plus récemment Douglas Kennedy, autres Road trips américains. Mais le titre de ce premier roman God Bless America rappelle aussi le pamphlet corrosif du cinéaste Bob Goldthwait paru en 2016 et la chanson de l’immigré russe, Irving Berlin composée pour exprimer sa gratitude envers les États-Unis. Un hymne dont on ferait bien de se souvenir à la veille d’une année électorale où l’on pourrait à nouveau voir surgir ce visage à la mèche orange au prénom de canard.

God Bless America

François Ide

Éditions Le Dilettante

Premier roman

128 p., 15 €

EAN 9701030801194

Paru le 3/01/2024

Où?

Le roman est situé aux États-Unis, en partant des Grandes Plaines et en traversant le Wyoming et le Montana, l’Idaho et l’Arizona jusqu’au Nouveau Mexique, en passant par le Nebraska, le Dakota, le Nevada pour arriver à Cortez et Durango, Colorado.

Quand?

L’action se déroule sous la présidence de Donald Trump, entre 2017 et 2021.

Ce qu’en dit l’éditeur

Se méfier des trous perdus : ils sont souvent sans fond et manifestent une furieuse tendance à avaler ceux qui s’y égarent. Prenez Cortez, dans le Colorado, bourgade-étape se composant d’une highway, d’un motel, de quelques commerces et de quoi faire le plein. De la halte à l’état pur. C’est en tout cas ce que pense le héros anonyme de God Bless America, premier roman de François Ide, qui s’y gare en toute ingénuité. Quand soudain… » Don Chalmers « ! La simple vue de ce nom sur la plaque d’un pick-up, un Minotaure de chrome et d’acier, le fascine. Mais qui est «Don Chalmers», redneck ou Antichrist ?

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Actualitté (Hocine Bouhadjera)

Blog littéraire de Pamela Ramos

Les premières pages du livre

« Je ne l’ai jamais vu ni rencontré. C’est ce que je veux croire. Une apparition, un fantôme peut-être.

Tout a commencé alors que je manœuvrais au détour d’un parking, à Cortez, Colorado, non loin du parc national de Mesa Verde dans la région des Four Corners reliant les États du Nouveau-Mexique, de l’Utah, de l’Arizona, et du Colorado, donc.

Cortez, une ville de l’Ouest comme il en existe beaucoup, traversée par sa highway, avec de chaque côté ses motels, stations-service, supermarchés, quincailleries, laveries, drogueries, car wash, garages et hangars. Tout ce dont avait besoin l’automobiliste qui ne désirait qu’une chose : poursuivre sa route. Une ville comme les autres, disséminées dans le désert et la rocaille, ou parfois dans le creux d’une plaine herbeuse et jaunie entourée de montagnes, une promesse de civilisation. On se demandait pourquoi là plutôt qu’ailleurs. Une voie ferrée, une mine, un ancien relais de poste, un simple carrefour donnaient un début d’explication.

Tout autour, un même paysage s’étendait et reculait à l’infini sans qu’on sache si l’on pouvait y vivre ou simplement le traverser. Peut-être y planter le décor d’une scène, nourrir l’imaginaire du voyageur qui rêvait de se mesurer au mythe en caressant le volant de sa voiture.

C’est donc sur le parking d’un motel de Cortez que le nom de Don Chalmers me sauta littéralement aux yeux pour pénétrer mon esprit et ne plus le quitter. J’enclenchai la marche arrière de ma voiture de location en me laissant guider par la boîte automatique et les bips de la caméra de recul, lorsque les lettres se détachèrent dans mon rétroviseur pour buter sur ma rétine, entrer dans l’habitacle et envahir tout l’espace. Je ne pus rien déchiffrer sur l’instant, incapable de lire à l’envers, seuls le D de Don et le C de Chalmers m’apparaissaient distinctement, comme en relief, taillés dans la masse d’une plaque d’immatriculation fixée sur les chromes d’une calandre démesurée qui s’avançait à l’avant d’un pick-up que je devinais tout aussi massif.

Une fois garé, je pus vérifier. Les lettres s’étalaient : d’un jaune qui rappelait les herbes brûlées des prairies, sur un fond bleu d’une profondeur de couchant. L’art, si américain, de concentrer l’esprit du lieu dans le rectangle d’une plaque d’immatriculation. Don Chalmers! Quel nom! J’étais séduit par l’équilibre et la force qu’il dégageait. Le « Don » bref et sec, un coup de feu, avec ce « n » prolongé et vibrant dans l’air, semblable à l’éclat assourdi d’un silencieux. Puis le « Chalmers » à la douceur sauvage, susurré comme l’écho d’un fouet dans l’attente d’un cri. Ou alors le chuintement sournois du serpent à sonnette qui avance en cadence vers sa proie : Chalmers… Chalmers… Chalmers… Chalmers… Je répétai ce nom à voix haute mais suffisamment bas pour en apprécier le mystère et la force, comme on fait tourner un alcool en bouche avant d’en avaler une lampée. Autour des lettres, il y avait une nuée d’étoiles du même jaune. Cela aurait pu relever d’un kitsch extrême, en ces lieux où le raffinement de la civilisation n’arrive qu’atténué, mais rien de tout cela. L’ensemble était parfait, le nom, la couleur, les étoiles, et le véhicule qui, à présent, m’apparaissait dans sa splendeur monstrueuse. Une calandre surmontée d’un pare-buffle, des marchepieds et des enjoliveurs chromés. Et le blanc – couleur d’os légèrement nacré – de la carrosserie, un éclat dérangeant, semblable au relief de ces carcasses animales qu’on trouvait sur le bord des routes, nettoyées par les vautours et le vent des hautes plaines. J’en fis le tour à la manière d’un cercle que l’on décrit au pied d’une montagne sacrée, avec respect et précaution. La benne du pick-up m’arrivait à hauteur du visage. Je ressentis un trouble à l’approche de cette puissance, presque surnaturelle, qui pouvait vous écraser à tout moment. Le nom du propriétaire était repris sur la plaque arrière, accompagné cette fois-ci des numéros réglementaires et de la provenance du véhicule : New Mexico, « The Land of Enchantment ». L’association d’un « pays enchanté » à cette brutalité mécanique était surprenante. Mais tout n’était qu’enchantement, précisément, à commencer par ce nom, « Don Chalmers », et ce pick-up aux proportions considérables qui dégageait, derrière sa robe immaculée, une promesse de furie. Il s’agissait d’un Ford F-250 MegaRaptor Super Duty – 6,7 litres de cylindrée – et ses 700 chevaux calfeutrés sous un capot rehaussé pour l’occasion.

L’engin avait été personnalisé et transformé, de telle sorte que sa puissance prenait les allures fluides et menaçantes d’un missile domestique. Les roues gigantesques étaient relevées par des amortisseurs mis à nu tels les organes à vif d’une bête invulnérable.

Avec un peu de hardiesse, on pouvait s’avancer dans le dessin du pneu et passer la largeur d’une main entre les crans de caoutchouc sculptés comme d’épais canyons noirs. Un labyrinthe rude et accrocheur à l’intérieur duquel on se perdait, pourvu que les yeux s’approchent assez près et se laissent attirer par le grain luisant de la matière. Les vitres teintées empêchant de voir l’intérieur, je repris mes distances, intimidé et stupéfait de ma fascination pour cette chose et ce nom, «Don Chalmers». Je regardai, une dernière fois, les contours argentés des quatre pots d’échappement au diamètre appréciable pour entrevoir, au-dedans de leur éclat, la bouche sombre d’un moteur que j’imaginais rauque, impatient de l’entendre résonner dans l’écrin silencieux d’une nuit qui viendrait bientôt.

Je m’étais déjà laissé séduire – aux confins du Nevada, quelques semaines plus tôt – par le son fameux du V8 qui rugissait d’ordinaire dans les entrailles de ces engins. Ce jour-là, au sortir d’un virage, après avoir traversé une ville somnolente abandonnée au désert – et alors que mon attention dérivait, par-delà les brumes de chaleur, vers le trait de la route qui s’élevait à l’horizon –, je perçus ces coups d’accélérateur surgis de nulle part. Ils m’arrivaient dans le dos avec la fureur d’une vague scélérate. Je me grisais du bruit. Une vibration basse agitait mon corps, embrassait ma colonne vertébrale, jusqu’à me hérisser l’échine. Les reprises et les soubresauts d’une calandre menaçante se profilaient dans mon rétroviseur. Je ralentis avec un mélange de peur et d’envie pour laisser passer la bête et jouir en silence du bruit guttural et caverneux qui s’éloignait, grondement d’une puissance retenue, au bord d’une démesure qui ne demandait qu’à se déployer dans l’immensité qui m’entourait.

J’y trouvai une sonorité animale, profonde et intense, semblable à celle que j’avais ressentie au milieu des bisons du Yellowstone, les pieds plantés dans le gravier d’une rivière asséchée de la Lamar Valley. Un sursaut qui prend l’âme, le cœur et le reste, face au tableau préservé d’un temps d’avant les hommes, la prédation et le génocide. En cet instant, au centre du cratère endormi, une communion archaïque se rejoua dans mes tripes offertes à la fureur d’un gros mâle qui s’agitait près de moi. Ses yeux fixes – et son énorme tête encadrée de poils drus, surmontée d’une bosse musculeuse qui roulait vers moi – ne semblaient voir que mon spectre.

Je n’étais qu’une trace à peine visible au-devant de son chemin, qu’il suivait depuis le fond des âges. Dans ce regard animal, aux cornes recourbées et au dos si puissant, je n’existais plus, pris dans une chasse à rebours d’un temps traversé de blessures, de meurtres et de plaintes que personne n’entendait. Un envoûtement qui faisait trembler le sol au rythme des feulements graves que le troupeau répercutait de loin en loin, un appel aux esprits enfouis de la vengeance, bruit de colère sauvage, grondement qui me laissa là, au milieu de cette vallée,

vaincu et fasciné.

Comme je le fus sur cette route du Nevada et comme je l’étais sur ce parking, matador innocent attendant l’encornement d’une meute inespérée, planté devant ce fabuleux pick-up que la lumière déclinante faisait miroiter.

J’étais pris d’un sentiment douloureux et âpre que je ne m’expliquais pas. Don Chalmers m’ensorcelait d’un parfum de sueur animale et d’essence trafiquée, de fluides aux mélanges inconnus qu’on se plaît à explorer et qui pénètrent en profondeur jusqu’à violer l’imaginaire. J’étais subjugué par ce mystérieux patronyme et sa créature d’apocalypse qu’il devait faire mugir sur les sentiers brûlés du Nouveau-Mexique, traçant un panache poussiéreux d’une perfection rectiligne, recouvrant son fief d’une poudre qui retombait aux abords des chemins sur les cadavres de bétail laissés aux coyotes.

Un type qui inscrit fièrement son nom devant sa calandre ne pouvait traverser son territoire qu’avec la fureur d’une mécanique sauvage et létale. Se dessinait un univers sombre et fascinant d’homme brutal qu’on rêve de côtoyer jusqu’à s’y frotter en frissonnant.

Le personnel du motel était comme toujours charmant, au sens américain du terme. L’impression fuyante qu’à cet instant précis, dans ce hall décati et devant ce comptoir usé, vous étiez la personne la plus importante du monde, que tout serait fait pour vous satisfaire dans les moindres détails, jusqu’à ce que vous ayez définitivement disparu de la pièce, muni de votre clé et de votre récépissé. Ma chambre serait donc la meilleure, la plus lumineuse, au bout de la coursive qui pouvait aussi servir de terrasse, juste au-dessus de la piscine qui donnait sur le parking et dont je pourrais profiter comme il me plairait.

En réalité, je devrais me contenter du strict nécessaire. Une télé surdimensionnée, un abat-jour à l’éclairage blafard, un frigo tacheté de petites moisissures et un couvre-lit constellé de trous de cigarette, témoins d’une époque révolue où quelques bandits avaient dû griller leur paquet d’Americana, s’enfilant du mauvais whisky dans l’attente du prochain coup.

À défaut de renégats et de cavale impossible, je posai mon maigre bagage et ouvris une fenêtre pour évacuer l’odeur rancie que le circuit bruyant et défectueux de la clim ne parvenait pas à dissiper. C’était à la hauteur de mes attentes, simple et pratique, banal et triste ; inversement proportionnel, sans doute, à l’espoir qui, en ces lieux jadis inviolés, devait animer les pionniers en quête d’un monde meilleur – ou pour le moins d’une promesse éternelle. Ces hommes que l’idée d’une destinée manifeste guidait comme la flamme pure et rédemptrice d’un feu dévastateur.

Pour l’heure, la vue sur le parking et ses alentours me ramenait sans violence à l’extrême contemporain d’une civilisation accomplie sur les ruines de ce rêve désormais enfui mais qui continuait d’infuser les âmes, semblables à la mienne, esprit flottant sans mesure ni désir, conscience atténuée et sans jugement, ni but ni destin, si ce n’est de se laisser porter par les lieux, en respirer l’atmosphère jusqu’à suffoquer.

J’avais réservé pour plusieurs jours dans l’idée d’explorer les villages troglodytes des anciens Pueblos disséminés dans la région. Des hommes dont on savait si peu avaient vécu là, reculés ou acculés à flanc de falaise, sculptant des labyrinthes de pierre pour se prémunir contre une malédiction dont on ignore la teneur. Qu’avaient-ils fui? Comment avaient-ils disparu et pourquoi? Les explications ne manquaient pas, mais aucune ne me satisfaisait.

J’attendais de voir et préférais en rester au mystère de la fuite éperdue qui m’allait si bien. J’ignorais tout et découvrais le monde à mesure que mon imagination me portait ici ou là au gré de ses fantasmes. À défaut d’en faire un viatique, l’errance climatisée me convenait, délectable et ennuyeuse. Un présent permanent facile à combler dès lors qu’il se chiffrait en miles et gallons d’essence que quelques dollars suffisaient à payer. Mon épopée devait se satisfaire d’une distance, d’un danger à contempler à hauteur de pare-brise, aussi lointain et innocent que ma réserve d’eau fraîche pouvait le permettre.

En retournant à ma voiture chercher quelques affaires, je m’aperçus que le Ford F-250 Mega-Raptor de Don Chalmers n’était que le spécimen le plus impressionnant d’une véritable meute. En effet, une dizaine de ces camions occupaient l’extrémité du parking, qui formait un U. On aurait dit des chariots de colons se dressant pour se protéger des dangers de l’Ouest et mettre à l’abri les familles en quête de richesses et de vies réussies. Il y avait là toute la panoplie de ce que l’industrie US pouvait produire comme véhicules disproportionnés, achetés bien souvent à crédit mais qui, à mon corps défendant, ne laissaient pas de m’intimider. Tous étaient immatriculés au Nouveau-Mexique, constituant un même clan, mais celui de Don Chalmers portait un nom et se dégageait de la meute par sa hauteur et ses dimensions, mâle dominant de ce troupeau mécanique.

Ma chambre avait deux rangées de larges fenêtres formant un coin qui me laissait une vue plongeante sur le parking, la piscine où barbotaient quelques familles, et au-delà, la quatre-voies qui coupait la ville en deux avec son défilé de voitures et de trucks qui se dirigeaient à l’est ou à l’ouest, vers le désert. Je déballai mes affaires de toilette et quelques vêtements propres avant de filer sous la douche pour me laver de la route, de la poussière et de la fatigue. »

Extraits

« L’âme des fidèles était aussi pure que le canon de leur Colt était parfaitement huilé. À l’image des bielles, engrenages, arbre à cames et soupapes de leurs puissants V8 qu’ils faisaient ronronner tel un murmure divin, affichant la fierté vrombissante et manifeste de leur destinée comme on traînait derrière soi, il y a peu, le corps violé d’une squaw ou le cadavre lacéré d’un esclave chapardeur. » p. 60

« L’esprit des lieux, sublime, avait pénétré mon corps, je vacillais alors que les dernières notes du V8 s’évaporaient derrière les sommets. Le pick-up de Don Chalmers serait mon talisman, mon parfum de douleur désirée, une vanité moderne, rutilante et bruyante, ténébreuse et vénéneuse, une calandre mortelle, un néant peuplé de fracas, de soupapes huilées et d’armes chargées, de corps avachis et de sexes tendus dans la rumeur enveloppante d’une cavalcade sans fin, cow-boy sans visage, clameur obscure des hautes plaines, désert inconnu qui me révélait à moi-même. » p. 120

À propos de l’auteur

François Ide © Photo DR

François Ide écrit et travaille à Lille, où il mène une vie exemplaire. (Source: Éditions Le Dilettante)

Page Facebook de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Compte LinkedIn de l’auteur

Tags

#GodBlessAmerica #FrancoisIde #editionsledilettante #hcdahlem #premierroman #roadtrip #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #etatsunis #Colorado #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #primoroman #roman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

Joseph Incardona © Photo Sandrine Cellard

Joseph Incardona © Photo Sandrine Cellard

Samuel Lebon © Photo DR

Samuel Lebon © Photo DR