Prix Femina des lycéens 2023

En deux mots

La vie de Tarek semble toute tracée. Il sera médecin comme son père, épousera Mira et se réjouira de la naissance de leurs enfants. Mais il rencontre Ali et son destin va basculer. Retraçant son parcours, le narrateur va nous livrer une quête bouleversante.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Recherche Tarek désespérément

Dans ce premier roman brillant de maîtrise, Éric Chacour retrace le parcours d’un médecin égyptien qui a fui son pays et sa famille pour s’installer à Montréal. Une quête des origines, une histoire familiale bouleversante sur fond d’amours interdites.

Cela commence comme un roman initiatique. Le jeune Tarek, 12 ans, se promène dans les rues du Caire quand son père lui propose un petit jeu, désigner la voiture qu’il aimerait conduire. En fait, peu importe le choix de son fils, c’est pour lui expliquer qu’il lui faudra travailler beaucoup pour pouvoir se la payer.

Une dizaine d’années plus tard, il aura suivi le conseil et mis les pas dans ceux de son père, sera devenu médecin. À la mort de ce dernier, il reprendra cabinet, clientèle et développera le dispensaire. Une vie bien réglée, entouré de sa sœur Nesrine, de sa mère et de leur gouvernante.

Fatheya. Mais au cœur de ce gynécée manque Mira, son amour d’enfance.

Alors quand, bien des années plus tard, elle réapparait et se laisse enfin embrasser, la voie semble toute tracée pour prolonger la dynastie familiale. Elle deviendra son épouse et la mère de ses enfants.

Mais c’est oublier l’arrivée d’Ali dans sa vie. Le jeune homme devient son assistant et l’accompagne dans ses tournées. Gai et libre, il va très vite le fasciner. Et l’embrasser.

«À quoi bon décrire l’espoir tourmenté dans lequel te plongeait la vue de sa nuque, le frisson soudain au contact de sa chaleur, le tourment intérieur qui précédait chacune de ses paroles, l’incertitude du lendemain, l’intranquillité à l’idée que tout s’arrête brusquement?».

Au fil des jours leur relation va devenir de plus en plus nécessaire à Tarek. À tel point qu’il ne perçoit aucun des signes qui pourtant se multiplient. Les rumeurs enflent, le danger se précise. Jusqu’au jour où il n’est plus question de l’esquiver. Il faut alors mettre brutalement un terme à cette union «contre nature».

Une rupture qui va contraindre Tarek à l’exil. Il part pour Montréal.

C’est alors que le roman bascule. Habilement construite, la narration va passer du

« Toi » au « Moi » (avant de finir avec le « Nous »). Le narrateur change et avec lui la perspective de ce bouleversant roman. Ce « Moi » à la recherche de cet homme parti au Canada va explorer les secrets de la filiation qui sont autant au cœur du livre que les amours interdites. On y lira de belles pages sur l’exil et le renoncement, mais aussi sur l’espoir et la grâce.

Car c’est à la fois le combat d’un individu face à la société qui n’accepte pas ceux qui vivent à la marge que met en scène Éric Chacour que le combat d’un fils bien décidé à retrouver son père. Bouleversant!

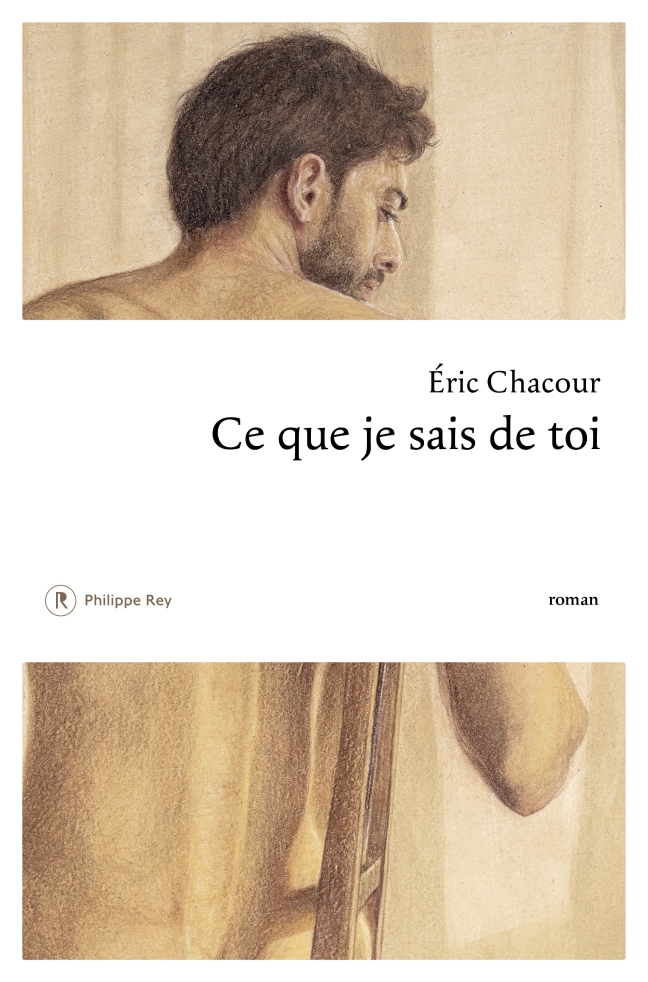

Ce que je sais de toi

Éric Chacour

Éditions Philippe Rey

Premier roman

304 p., 22 €

EAN 9782384820344

Paru le 24/08/2023

Où?

Le roman est situé en Égypte, principalement au Caire, mais aussi à Héliopolis et en Haute-Égypte, à Sohag. Il y est aussi question d’un exil à Montréal, au Canada et d’un voyage à Boston.

Quand?

L’action se déroule de 1980 à 2001.

Ce qu’en dit l’éditeur

Le Caire, années 1980. La vie bien rangée de Tarek est devenue un carcan. Jeune médecin ayant repris le cabinet médical de son père, il partage son existence entre un métier prenant et le quotidien familial où se côtoient une discrète femme aimante, une matriarche autoritaire follement éprise de la France, une sœur confidente et la domestique, gardienne des secrets familiaux. L’ouverture par Tarek d’un dispensaire dans le quartier défavorisé du Moqattam est une bouffée d’oxygène, une reconnexion nécessaire au sens de son travail. Jusqu’au jour où une surprenante amitié naît entre lui et un habitant du lieu, Ali, qu’il va prendre sous son aile. Comment celui qui n’a rien peut-il apporter autant à celui qui semble déjà tout avoir ? Un vent de liberté ne tarde pas à ébranler les certitudes de Tarek et bouleverse sa vie. Premier roman servi par une écriture ciselée, empreint d’humour, de sensualité et de délicatesse, Ce que je sais de toi entraîne le lecteur dans la communauté levantine d’un Caire bouillonnant, depuis le règne de Nasser jusqu’aux années 2000. Au fil de dévoilements successifs distillés avec brio par une audacieuse narration, il décrit un clan déchiré, une société en pleine transformation, et le destin émouvant d’un homme en quête de sa vérité.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

France Info culture (Mohamed Berkani)

RTS (Nicolas Julliard)

Le Devoir (Manon Dumais)

La Presse (Sylvain Sarrazin)

Culture 31

Blog T Livres T Arts

Blog Mémo Émoi

Blog The Unamed Bookshelf

Blog Les livres de Joëlle

Blog Mademoiselle lit

Eric Chacour présente «Ce que je sais de toi» à la Grande Librairie © Production France Télévisions

Les premières pages du livre

« TOI

1 Le Caire, 1961

– Quelle voiture voudrais-tu, plus tard ?

Il avait posé cette simple question, mais tu ignorais alors qu’il fallait se méfier des questions simples. Tu avais douze ans, ta sœur dix. Vous vous promeniez avec votre père sur le bord du Nil, dans le quartier résidentiel de Zamalek. Porté par le cortège sonore d’une circulation désordonnée, ton regard s’oubliait sur cette tour en forme de lotus qui venait de surgir de terre. La plus haute d’Afrique, affirmait-on fièrement. Et construite par un melkite !

Ta sœur, Nesrine, n’avait pas attendu que tu répondes pour s’exclamer :

– Celle-ci, Baba ! La grosse rouge, là-bas !

– Et toi, Tarek ?

Cette considération ne t’avait jamais effleuré l’esprit.

– Pourquoi pas… un âne ?

Tu crus bon de te justifier : C’est moins bruyant.

Ton père força un rire qui signifiait que ta réponse n’était pas recevable. À moins que ce ne fût pour se convaincre que tu blaguais. Nesrine détachait une mèche de ses cheveux noirs pour l’enrouler autour de son index ; elle répétait ce geste quand elle cherchait à prendre la parole. Visiblement persuadée qu’un peu d’insistance lui permettrait de terminer l’après-midi au volant de sa décapotable, elle réitéra avec un enthousiasme décuplé :

– Moi, je veux la rouge, Baba ! Avec le toit qui s’ouvre !

Le regard de ton père te fit comprendre qu’il attendait toujours ta réponse. Pour lui faire plaisir, tu tentas au hasard :

– Je voudrais la voiture noire, là-bas. Celle qui est arrêtée au coin.

Ton père s’éclaircit la voix ; il pouvait procéder à sa démonstration :

– Tu as raison, c’est une belle américaine. Une Cadillac. Tu sais qu’elle coûte cher ? Il te faudra un bon travail pour pouvoir te l’offrir. Ingénieur ou médecin. Lequel préférerais-tu ?

Il s’adressait à toi sans te regarder, l’attention détournée par la pipe qu’il venait de coincer entre ses lèvres. Aspirant à vide dans un léger sifflement, il enclencha un rituel qui t’était à la fois mystérieux et coutumier. Satisfait de l’écoulement de l’air, il sortit de sa poche un sachet de tabac dont tu n’aurais su dire si l’odeur, par trop familière, te plaisait ou non. Il bourra ensuite le foyer, tapant de son majeur droit pour que les feuilles séchées trouvent leur place, puis tassa le tout avec application. Chaque étape de la méticuleuse opération semblait destinée à t’offrir un délai raisonnable de réflexion. Lorsqu’il remit en bouche l’instrument pour en vérifier le tirage, tu compris qu’il ne te restait que peu de temps pour répondre. Le claquement du briquet retentit comme une alarme de minuterie. Dans la fumée des premières bouffées, tu hasardas sans conviction :

– Médecin, plutôt…

Il s’immobilisa un instant, comme s’il considérait une offre que tu viendrais de lui faire, puis lâcha sobrement :

– Bien, mon fils, c’est un bon choix.

C’était un choix par défaut : tu ignorais ce en quoi consistait le métier d’ingénieur. Cela n’avait plus d’importance, son fils serait médecin comme lui. Il n’avait plus besoin d’argumenter. Les doigts qui t’apprendraient un jour ton futur métier tassèrent d’un bourre-pipe les premières cendres de votre conversation. Pendant que ton père rallumait d’une flamme sa pipe, tu t’imaginais revêtant sa blouse blanche, celle qu’il portait au rez-de-chaussée de votre villa de Dokki dont il avait fait son cabinet. Tu avais l’âge de n’avoir pour projets que ceux que l’on formait pour toi ; n’était-ce réellement qu’une question d’âge ?

Votre marche se poursuivait dans le silence. Chacun semblait absorbé dans ses pensées. Lorsque le tabac fut consumé, ton père consulta sa montre de gousset, celle qui portait à son dos ses initiales. Et incidemment, les tiennes. Il était l’heure de rentrer. Elle affichait systématiquement l’heure de rentrer quand il ne restait plus rien à fumer. Infaillible synchronicité entre pipe et montre de gousset.

Le soir venu, tu annoncerais à ta mère que tu serais un jour docteur. Sans émotion, comme on transmet une information anodine que l’on vient d’obtenir. Elle accueillerait la nouvelle avec autant d’enthousiasme que si tu venais de lui présenter ton diplôme d’État avec mention. Nasser construisait le plus grand pays du monde et ta mère avait décidé que tu en serais le plus prestigieux médecin. Un peu plus tôt, Nesrine t’avait fait promettre de lui acheter une voiture rouge décapotable.

Tu avais douze ans. Tu te méfierais désormais des questions simples.

2

Tu ne savais pas quand commencerait la vie. Petit, tu étais un élève brillant. Tu rapportais de bonnes notes à la maison et l’on te disait que ce serait utile pour plus tard. La vie commencerait donc plus tard. À ce stade, seuls défilaient des instants dont tu ne conserverais pratiquement rien. On ne retient pas le nom de ceux qui se sont usé le dos à vous porter sur leurs épaules, pas plus qu’on ne remarque les heures passées à préparer votre plat préféré. On conserve, en revanche, l’insignifiance : tu avais ri de Nesrine parce qu’elle n’arrivait pas à prononcer correctement pyramide en arabe, vous aviez mangé sur une plage des frescas et la mélasse avait taché vos maillots, tu dessinais avec ton doigt sur les fenêtres couvertes de buée quand Fatheya, votre domestique, cuisinait…

Tu scrutais les adultes, leur gestuelle, leurs intonations, leur apparence. Il arrivait que l’un d’eux prenne la parole, comme désigné par une autorité naturelle, pour raconter la dernière plaisanterie qu’il avait entendue. Les yeux de l’assistance se rivaient sur lui et cette attention nouvelle le transfigurait. Sa voix se modulait, ses mouvements épousaient son récit et tu sentais une tension s’installer dans la pièce. Tu t’émerveillais de l’effet produit sur l’auditoire, une foule soudain réduite à une respiration unique dont le rythme épousait l’intonation de l’orateur. Ce dernier pouvait enfin accélérer le débit de ses mots et dévoiler la chute que chacun attendait. Tous l’accueillaient alors d’un rire sonore et libérateur, un rire non concerté et pourtant parfaitement accordé.

C’étaient les hommes qui riaient. Pourquoi riaient-ils ? Tu n’en savais rien. Les indéchiffrables sous-entendus, les évidentes exagérations, les mots qui t’étaient encore inconnus, les œillades complices, les moues réprobatrices des mères qui rappelaient la présence d’enfants, les gestes désinvoltes des hommes qui semblaient leur répondre que, de toute façon, ils ne sont pas en âge de comprendre. De toute façon, tu n’étais pas en âge de comprendre. Ce langage semblait appartenir au monde des adultes, un continent lointain qu’il te restait à découvrir. Tu ignorais si l’on y échouait un jour, sans s’en apercevoir, pour trop avoir laissé l’enfance dériver, ou s’il s’agissait de terres qui se conquièrent dans la souffrance. Se pouvait-il qu’elles te restent à jamais étrangères ? Rirais-tu un jour comme eux ?

Leur présence électrisait Nesrine. Elle interrompait leurs discussions pour demander la signification d’un mot ou répondre à la plus rhétorique de leurs questions. Elle ne saisissait pas plus que toi le sens de leurs blagues, mais joignait son rire d’enfant à ceux de l’assemblée. Elle riait à la seule idée de rire avec les autres. Cela lui suffisait. Ne la trouvait-on pas adorable ?

La vie commencerait plus tard. Pour l’heure, ce n’était pas la vie. C’était une attente, un répit peut-être, l’enfance, une lente préparation. À quoi te préparais-tu ? Ou, plus précisément, à quoi te préparait-on ? Tu appréciais davantage la compagnie des adultes que celle des enfants de ton âge. Tu étais ébloui par ceux qui n’hésitent jamais. Ceux qui, avec le même aplomb, peuvent critiquer un Président, une loi ou une équipe de football. Ceux dont chaque geste semble affirmer qu’ils détiennent la vérité pleine et entière. Ceux qui régleraient en un claquement de doigts les questions de la Palestine, des Frères musulmans, du barrage d’Assouan ou des nationalisations. Tu finissais par croire que c’était cela, l’âge adulte : la disparition de toute forme de doute.

Un jour, il t’apparaîtrait pourtant avec évidence qu’il n’existe que très peu d’adultes véritables. Que nul ne se départ tout à fait de ses peurs originelles, de ses complexes adolescents, du besoin inassouvi de venger ses premières humiliations. On s’étonne encore de déceler une réaction puérile chez un de nos semblables, mais c’est une grossière erreur : il n’y a pas d’adultes au comportement d’enfant, il n’y a que des enfants qui ont atteint l’âge où le doute est honteux. Des enfants qui finissent par se conformer à ce que l’on attend d’eux : qui renoncent à la moindre remise en question, affirment sans plus trembler, méprisent la différence. Des enfants aux voix rauques, aux cheveux blancs, à l’alcool facile. Bien des années plus tard, tu finiras par comprendre qu’il faut les fuir quoi qu’il en coûte. Mais en ce temps-là, ils te fascinaient.

3

Le Caire, 1974

Les pères sont faits pour disparaître ; le tien était mort dans la nuit. Dans son lit, comme Nasser, au moment où chacun se faisait à l’idée qu’il était immortel. Ta mère ne s’en était rendu compte qu’au matin. Il était inhabituel qu’elle se réveille avant lui. Le croyant endormi à ses côtés, elle n’osa pas le déranger. Il offrait à la mort la même absence inflexible d’expression qu’il avait opposée à la vie et rien ne laissait à penser qu’il venait d’abandonner la seconde pour la première. Elle lança un regard machinal à sa montre. Il était 6 heures passées. Elle s’étonnait de ce qu’il ne se soit pas levé à 5 h 20 comme à son habitude. Dans un premier temps, elle craignit qu’il ne la blâme de le réveiller. Peut-être avait-il simplement besoin d’un peu plus de sommeil. Qui était-elle, après tout, pour savoir mieux qu’un médecin ce qui est bon pour lui ? Elle attendit. Ne le voyant toujours pas se lever, elle s’inquiéta qu’il ne l’accuse, à l’inverse, de l’avoir trop laissé dormir. Elle commença par faire quelques bruits discrets qui demeurèrent sans effet. Désormais assurée qu’il lui serait reproché quelque chose quoi qu’elle fasse, elle se décida à le secouer. Contre toute attente, il ne lui reprocha rien.

La nouvelle ne te parvint pas tout de suite. Tu venais de prendre la route en direction du Moqattam. Un dispensaire se bâtissait à ton initiative sur cette colline située en bordure orientale du Caire et tu avais pris congé pour superviser l’avancée des travaux. À peine descendais-tu de ta voiture qu’un gamin courut en ta direction.

– Docteur Tarek ! Docteur Tarek ! Docteur Thomas votre père vient de mourir, il faut rentrer chez vous tout de suite !

Tu aurais cru à une mauvaise plaisanterie s’il n’avait prononcé ton nom et celui de ton père. Tu essayas de le questionner, mais il te fit comprendre d’un haussement d’épaules qu’il n’en savait pas plus que le message qu’on lui faisait transmettre. Tu sortis de ta poche quelques piastres pour le remercier avant de te remettre en route. Le large sourire qui se dessina sur ses lèvres à la vue des pièces eut raison de la gravité qu’il s’était efforcé d’afficher en te portant la nouvelle. Tu repris la route, plus choqué que triste, sans avoir tout à fait conscience de l’annonce qui venait de t’être faite. Tu étais pressé de retrouver les tiens.

Tu entras par la clinique où ton père n’officierait plus, sans chercher à comprendre les implications de cette nouvelle réalité, et gravis quatre à quatre les escaliers pour rejoindre ta mère. Tu la trouvas assise dans le salon avec ta tante Lola. L’une semblait s’exercer à son nouveau rôle de veuve devant l’autre, visiblement exaltée à l’idée d’assister à cette intronisation depuis les premières loges et ne manquant pas d’exprimer sa reconnaissance par quelques sanglots démonstratifs. Tu eus presque le sentiment de les déranger. Percevant ton trouble sur le pas de la porte, ta mère t’invita à entrer d’un geste de la main. Ses bracelets s’entrechoquèrent dans un cliquetis impatient. Lorsque tu fus à sa hauteur, elle se leva, te prit dans ses bras et répondit par un convenu « Il n’a pas souffert » à la question que tu ne lui avais pas posée. Elle avait les traits et les cheveux respectablement tirés. Comme elle était plus petite que toi d’une bonne tête, tu voûtais tes épaules pour l’enserrer dans un mouvement qui t’était inconfortable. Tu restas quelques secondes immobile, sans trop savoir lequel de vous deux consolait l’autre, puis elle se libéra de ton étreinte et t’enjoignit d’aller retrouver ta sœur.

Te voyant entrer dans la cuisine, Nesrine se mit à pleurer sans retenue, au grand dam de la bonne. Cela faisait plusieurs heures que Fatheya improvisait boissons chaudes, caresses énergiques et implorations divines pour l’empêcher de s’effondrer ; ton arrivée fut un courant d’air sur son château de cartes laborieusement érigé. Elle te lança un regard noir mais se radoucit aussitôt, comme s’il lui avait fallu quelques secondes pour comprendre que ce deuil était aussi le tien. Elle s’approcha de toi, murmura « Mon cœur » en te regardant. Elle qui avait mille manières de t’appeler « mon cœur » avait choisi celle qui signifiait « Sois fort ». Elle t’indiqua d’un geste de la tête qu’elle avait fort à faire et vous laissa seuls.

La mine défaite par le chagrin, ta sœur te paraissait plus jeune que ses vingt-trois ans. Elle te rappelait l’adolescente que tu emmenais manger du fetir sucré à Zamalek quand elle te confiait ses malheurs. Tu ne lui en connaissais aucun qui ne se dissolve dans le miel. Peut-être était-ce cela qui lui procurerait le plus grand réconfort à cet instant précis. Tu ne lui dirais pas où tu la conduisais, elle ne chercherait pas à le deviner, l’important étant simplement de vous éloigner de ces murs qui transpiraient la tristesse. Elle esquisserait un sourire au moment de reconnaître la devanture du café et vos pensées se rejoindraient. Aucun mot ne serait nécessaire ; elle se contenterait de regarder le cuisinier étirer sa pâte en la faisant virevolter au-dessus de son comptoir en marbre, son tour de main expert amplifié par les miroirs derrière lui. Ce ne serait qu’une incartade au milieu de votre deuil.

Tu chassas rapidement cette idée de tes pensées. Tu ne te voyais pas annoncer à ta mère que vous partiez vous promener en ville en pareilles circonstances. On n’est jamais que ce que la société attend de soi ; à cet instant précis, la société attendait de vous des visages qui inspiraient l’estime et la compassion. Certainement pas des miettes de pâtisseries que l’on essuie au coin des lèvres avec l’empressement d’un enfant gourmand.

Lesté du poids de tes vingt-cinq ans, tu t’assis près de ta sœur. La chaise avait gardé la chaleur de Fatheya.

– Ça va ?

Elle répondit en te montrant les coulures de khôl sur ses joues. Comment cela pouvait-il aller ? Elle sourit. C’était tout ce qui comptait.

Tu profitas de ce calme avant la tempête annoncée. La nouvelle du décès ne tarderait pas à lever les foules comme le khamsin emporte le sable au printemps. Tu n’avais pas connu la communauté levantine du Caire à son apogée, mais elle demeurait une ville dans la ville. La sachant soudée dans les moments de joie comme dans les drames, tu te doutais que le départ de l’un de ses éminents médecins provoquerait une certaine émotion. Ces Chawams composaient de fait l’essentiel de la pratique de ton père et de votre vie sociale. Chrétiens issus de divers rites orientaux, ils étaient originaires du Liban, de Syrie, de Jordanie ou de Palestine. Ils avaient beau être établis sur les rives du Nil depuis plusieurs générations, nombre d’entre eux maniaient mieux le français que l’arabe, ne parlant ce dernier que par nécessité. On les considérait d’ailleurs comme des étrangers, au mieux des « égyptianisés », sans qu’ils cherchent vraiment à s’en défendre.

Tu évoluais dans ce monde bourgeois et occidentalisé, sorte de bulle allogène de plus en plus anachronique. Elle était l’héritage d’une Égypte cosmopolite et tournée vers l’avenir où les différentes populations d’ascendances lointaines se fréquentaient. Les Levantins se reconnaissaient dans l’éducation européenne des Grecs, des Italiens ou des Français. Ils savaient, comme les Arméniens, le goût ferreux du sang qui précède un exil. Ces choses-là rapprochent. La famille de ton père était de celles qui avaient fui les massacres de Damas, en 1860. Il n’en conservait que son prénom, hommage au quartier chrétien de la porte Saint-Thomas où ses ancêtres avaient vécu, et quelques bijoux, rescapés de la joaillerie qu’ils y tenaient, dont cette montre de gousset qui ne le quittait jamais. Dans l’espoir, sans doute, que vous les transmettiez un jour à vos enfants, il vous racontait, à ta sœur et toi, des histoires d’un autre temps. Elles parlaient de ceux qui vous avaient précédés, arrivés par vagues successives et contribuant à la renaissance intellectuelle du pays qui les accueillait, mais aussi de la domination britannique dont ils s’accommodaient bien et des fonctions prestigieuses qu’ils occupaient dans l’administration, le commerce, l’industrie ou la culture. De ses mots transparaissait une fierté mêlée de reconnaissance envers ce peuple qui leur avait ouvert les bras. Mais ses intonations avaient de plus en plus de peine à contenir leurs notes mélancoliques. Il savait bien que l’eau avait coulé sous le pont de Qasr al-Nil et qu’une autre Égypte s’était éveillée. Une Égypte à la reconquête de son identité arabe et musulmane, galvanisée par le patriotisme nassérien et ses rêves de grandeur retrouvée. Une Égypte résolue à ne pas se faire déposséder de son élite. Suez, les nationalisations, les confiscations et les départs avaient provoqué un réveil brutal pour ces Chawams qui s’étaient rêvés en trait d’union entre Orient et Occident. Tu te souvenais de cette époque où pas un jour ne passait sans qu’un ami vous annonce son départ pour la France, le Liban, les États-Unis, l’Australie ou le Canada. Sans autre violence que celle d’un déchirement intérieur, ils se résignaient à quitter la terre qu’ils avaient éperdument aimée et où ils pensaient être un jour enterrés. Vous apparteniez à ces quelques milliers qui étaient restés, refusant d’abandonner un pays qui leur tournait le dos. Ceux-là qui tâchaient de perpétuer l’illusion d’une vie de douceur dans le décor familier de leurs maisons, leurs églises, des écoles françaises où ils inscrivaient leurs enfants et de ce cimetière grec-catholique du Vieux-Caire où ton père, bientôt, reposerait.

Ils furent nombreux à se bousculer le lendemain, à votre domicile de Dokki. Une cousine de Fatheya était venue prêter main-forte à l’organisation de ce défilé condoléant que ta mère accueillait avec sa dignité de rigueur. Elle recevait les visites minutées de ceux que l’alliance improbable des règles de bienséance et d’un instinct voyeuriste conduisaient à votre palier. Ils venaient avec leurs formules convenues et quelques souvenirs de ton père soigneusement dépoussiérés pour l’occasion, jugeaient intérieurement de votre état d’accablement. Ils scrutaient le sillon obscur creusé sous vos yeux par la fatigue, le frémissement s’emparant de vous au moment où ils prononçaient le nom du défunt, puis repartaient avec le goût mêlé des pâtisseries à la pistache et du devoir accompli. Pour certains, la mort est résolument ce que la vie peut offrir de plus divertissant.

Il s’agissait du premier deuil auquel tu étais si directement exposé. Tu découvrais ce sentiment diffus d’être extérieur à toi-même, presque dissocié de ta propre enveloppe, comme si l’esprit se refusait à infliger au corps une douleur qu’il ne supporterait pas. Tu te voyais apprendre la disparition de ton père, recevoir les invités, tâcher de soulager ta mère. Tu entendais chacun des mots que tu disais comme s’il était prononcé par un tiers. Tu t’observais en compagnie de Nesrine, elle pleurant autant que tu ne pleurais pas.

Il fallut près d’une semaine pour qu’une nuit, dans la solitude de ta chambre, montent tes premières larmes. Tout ce qui concernait ton père relèverait désormais du souvenir, mais ce n’est pas ce vertige-là qui s’emparait de toi. Non, c’est une autre détresse qui t’envahissait. Tu ressentais soudain l’étau des responsabilités qui enserrait ta poitrine. Les obligations sociales auxquelles tu t’étais plié durant les derniers jours t’avaient conduit à jauger la place qu’occupait ton père dans votre communauté et, par translation, celle qu’il te faudrait désormais investir. En fait, à cet instant précis, tu pleurais surtout sur ton sort. Tu étais cet imposteur qui dépossédait son père jusque des larmes qui lui revenaient.

Dans un mélange de superstition et de fatigue, tu imaginas qu’il pouvait être là, présence invisible, omnisciente, observant tes gestes et déchiffrant tes pensées. À mesure que tu le sentais proche te revenaient le ton de sa parole rare et l’éloquence de son sourcil. L’odeur du tabac bourrant sa pipe, les éclats de voix que seules pouvaient provoquer ses parties de bridge, sa capacité à mémoriser chaque carte qui avait été jouée lors d’une levée. La main sûre qui t’avait appris à palper les corps, à traquer les signes naissants de la maladie, à anticiper les questions cliniques qui ne feraient bien souvent que confirmer l’intuition d’une première auscultation. Le regard ferme dont l’autorité suffisait à interrompre les scènes de colère auxquelles pouvait se livrer ta mère. Tu te demandas brièvement si, de tous, ce n’était pas ce dernier élément qui te manquerait le plus.

Revoir ton père à travers ces détails anodins t’apaisa. C’est comme s’il redevenait le centre légitime de ta détresse, étouffant par là même le feu d’une culpabilité qui menaçait de te consumer. Ton cœur reprit un rythme normal. Tu avais pensé à lui et tu avais pleuré. Qu’importait l’ordre dans lequel cela s’était produit, tu avais fait ce qu’un fils en deuil se doit de faire. Ton corps était fatigué d’un effort difficilement identifiable. Tu te demandas le temps qu’il faudrait à ton esprit pour lui soustraire chacun de ces souvenirs. Tu t’endormis avant d’avoir trouvé une réponse convaincante.

* * *

Les semaines suivantes furent inondées de considérations diverses. Ta mère se plongeait avec une dévotion minutieuse dans sa nouvelle réalité. Elle tolérait les signes de fatigue (quoi de plus légitime ?), mais prenait garde à ce qu’ils ne soient pas perçus comme des indices de relâchement. Un peu d’éplorement pouvait s’entendre, mais en aucun cas l’abattement ! Elle traçait entre l’un et l’autre une frontière subtile dont elle parvenait toujours à se trouver du bon côté. Derrière sa force de caractère que tous admiraient, on faisait peu de cas de la contribution de Fatheya qui s’attachait avec une discrète abnégation à répondre aux injonctions de son employeuse. Il me faut d’ailleurs rétablir ici une vérité : Fatheya ne s’appelait pas vraiment Fatheya. Ses parents l’avaient nommée Nesrine à la naissance, mais il apparut très tôt à ta mère qu’avoir deux Nesrine à la maison ne pouvait être que source de confusion (sans compter qu’il n’était pas décemment envisageable que sa progéniture partage ne serait-ce qu’un prénom avec la bonne). Mais voilà, il se trouvait que Fatheya travaillait bien, apprenait vite et ne semblait nourrir aucune concupiscence suspecte pour les couverts en argent, comme l’attestaient les recomptes méticuleux qui suivaient ses fins de service. Ta mère décida donc de ne pas tenir rigueur à Nesrine-Fatheya de l’usurpation rétrospective du prénom de sa fille. D’autorité, elle en choisit un autre à sa bonne, relevant que cette dernière n’avait pas été davantage consultée pour le précédent et qu’il n’y avait donc pas lieu de s’en plaindre. Cette rédemption onomastique inespérée encouragea Fatheya à redoubler d’inventivité pour satisfaire sa patronne. À ce moment précis, cela consistait essentiellement à convertir son entrée dans le veuvage en une éclatante séquence sociale.

Tu ne pouvais pas lui en vouloir, tu savais bien que ce n’était pas une situation enviable. Même un demi-siècle après que Hoda Charawi eut fait voler son voile au large d’Alexandrie, la gestion autonome de sa propre existence administrative demeurait un horizon lointain pour une femme seule. Avoir un fils se révélait alors un atout précieux. Tu pris assez naturellement en charge les diverses procédures bureaucratiques occasionnées par le décès de ton père et qui s’ajoutaient au travail que tu poursuivais dans son cabinet. Ses patients te conservèrent d’ailleurs, dans une large majorité, leur fidélité malgré l’écart important en expérience et en réputation qui te séparait de lui.

Tu reproduisais les gestes qui t’avaient été froidement enseignés dans la prestigieuse faculté de médecine de Kasr el Aini et auxquels ton père avait su donner sens et matière. Il t’avait appris la technique et, pour autant que cela puisse se transmettre, l’intuition. La manière d’aborder une maladie et celui qui la porte. Celle d’écouter les pulsations d’un cœur autant que ce pour quoi il bat. Il n’avait pas le compliment facile, mais tu savais reconnaître les marques d’approbation, parfois même de fierté, qu’il exprimait parfois de manière détournée. De simple assistant, il avait su progressivement t’amener à prendre une part grandissante dans les consultations qu’il offrait. Il lui arrivait même de demander ostensiblement ton opinion devant certains patients ou de souligner la valeur de ton avis dans un diagnostic rendu. Cela te gênait au début, mais tu compris vite que c’était une manière pour lui de te positionner en légataire de son savoir. À présent qu’il avait disparu, il te restait à poursuivre la construction de cette légitimité dont il avait bâti les fondations.

Extraits

« Tu ne cherchais pas à mettre de mots sur l’effet qu’Ali produisait sur toi. À quoi bon décrire l’espoir tourmenté dans lequel te plongeait la vue de sa nuque, le frisson soudain au contact de sa chaleur, le tourment intérieur qui précédait chacune de ses paroles, l’incertitude du lendemain, l’intranquillité à l’idée que tout s’arrête brusquement? » p. 106

« Écrire, c’est une belle saloperie. Ce n’est pas de moi: c’est Fatheya qui l’a dit. Au début, j’ai cru que je pourrais raconter ton histoire, choisir des mots, des beaux mots, des mots comme ceux des tragédies françaises exposées en bonne place dans la bibliothèque en chêne de Mémie. J’ai cru que ça suffirait. Dire ce que je savais de toi, inventer le reste, te trouver des excuses, te décrire à la mesure de celui que j’aurais voulu que tu sois. Pis, j’ai cru que je pourrais rester extérieur à ce récit. C’était insensé. On ne peut pas rester extérieur à sa propre histoire. À ce qui vous a précédé, ce qui vous a manqué, ce qui vous a construit. Alors on finit par se raconter soi-même. On ôte les mots d’apparat, on ne garde que ceux qui sonnent juste. S’ils ne sont pas plausibles, s’ils n’expliquent pas ce qui est ou ce qui aurait pu être, ils ne servent à rien. On déchire des pages entières d’artifices accommodants, de vraies esquives, de faux-fuyants, pour finalement s’apercevoir que l’on décrit autant sa propre haine que la lâcheté de l’autre. Et on en sort épuisé. » p. 263

À propos de l’auteur

Éric Chacour © Photo Justine Latour

Éric Chacour © Photo Justine Latour

Né à Montréal de parents égyptiens, Éric Chacour a partagé sa vie entre la France et le Québec. Diplômé en économie appliquée et en relations internationales, il travaille aujourd’hui dans le secteur financier. Ce que je sais de toi est son premier roman. (Source: Éditions Philippe Rey)

Page Facebook de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Compte LinkedIn de l’auteur

Tags

#cequejesaisdetoi #EricChacour #editionsphilipperey #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #premierroman #68premieresfois #lundiLecture #LundiBlogs #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #RL2023 #livre #primoroman #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie