Finaliste du Prix RTL-LiRE 2024

En deux mots

Après la fuite de la Côte d’Azur des occupants allemands, un long travail de déminage commence. Des unités constituées de volontaires français, comme Fabien et Vincent, et de prisonniers allemands réquisitionnés, comme Hans et Lukas, sont chargées de déblayer au risque de leur vie les centaines de milliers de mines posées le long du littoral et dans des lieux stratégiques. Si leurs motivations varient, ils vont finir par fraterniser.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

La solidarité des démineurs

En explorant une page méconnue de l’immédiat après-guerre, le travail de déminage des côtes méditerranéennes, Claire Deya nous offre un roman poignant, entre règlements de compte et fraternisation, entre collaboration et justice.

Alors que la Seconde guerre mondiale s’achève, les derniers soubresauts du conflit continuent de marquer durablement les esprits. Sur la Côte d’Azur, l’ambiance est bien loin du farniente, car les bombardements ont laissé des traces béantes et les plages ont été défigurées et minées. Fabien a quitté le maquis pour prêter main-forte aux équipes qui chaque jour risquent leur vie pour nettoyer le littoral. À ses côtés, des volontaires plus ou moins volontaires et des prisonniers allemands. Contrairement aux accords de Genève, ils sont mis à contribution pour réparer ce que leur armée a souillée. Parmi eux, Lukas et Hans qui, au-delà des promesses de réduction de peine, voient dans ce travail une opportunité de prendre la fuite.

Quant à Vincent, s’il se jette à fond dans ce travail si risqué, c’est qu’il a déjà tout perdu. Ariane, l’amour de sa vie, a disparu. Mais il veut encore croire qu’elle est vivante et consacre tout son temps libre à tenter de la retrouver dans ce chaos. Il veut s’approcher des prisonniers allemands qui ont pu la côtoyer, car elle travaillait au château des Eyguières où l’occupant avait installé son quartier général. Engagée dans la résistance, elle avait pour mission de gagner la confiance des officiers et de leur soutirer des informations. Mais elle voudra aller au-delà de cet objectif et finira par disparaître sans laisser de traces, ou presque. Car Vincent caresse l’espoir de «savoir enfin ce qui était arrivé à Ariane pendant l’Occupation, pourquoi elle avait disparu, où elle était.»

Dans cette France en pleine effervescence erre une autre âme en peine erre, Saskia. Revenu des camps de la mort et passée par le Lutétia où on lui conseille de faire profil bas, elle retrouve sa maison familiale occupée par des bourgeois sûrs de leur bon droit. En attendant de pouvoir prouver sa bonne foi, elle accepte la proposition de Vincent de l’héberger chez lui.

Claire Deya va alors suivre les parcours respectifs de ses personnages dans un pays qui se cherche, entre profiteurs qui essaient de sauver leur situation et victimes qui tentent de faire reconnaître leurs droits, entre ceux qui ont soif de vengeance et ceux qui essaient de tourner la page très sombre de la guerre.

Tout au long des opérations de déminage, parfaitement détaillées et documentées, on va se rendre compte des nombreuses implications que ce genre de travail implique, à commencer par une confiance absolue dans les équipes à l’œuvre. Si c’est un peu contraints et forcés que Français et Allemands se retrouvent sur le même terrain, il leur faudra bien s’entendre pour rester en vie.

C’est dans ce climat explosif, au sens premier du terme, que pour Vincent et Saskia de nouveaux éléments vont apparaître sur le chemin difficile de leur quête respective.

Je l’ai dit, cette page d’Histoire est admirablement documentée, ajoutant au romanesque la force du témoignage, l’émotion du vécu. Un travail de mémoire remarquable qui entre en résonnance avec l’actualité brûlante et la multiplication des actes antisémites qui me pousse à conclure avec la dernière phrase du discours prononcé à l’UNESCO par François Heilbronn au nom du Mémorial de la Shoah: «Seules l’éducation, la science et la culture nourries par un projet universel et humaniste permettront que notre promesse faîte il y a 79 ans aux rescapés juifs du plus grand génocide de tous les temps, le «Plus jamais ça!», retrouve son sens et sa réalité.»

Un monde à refaire

Claire Deya

Éditions de L’Observatoire

Roman

412 p., 22 €

EAN 9791032930762

Paru le 5/01/2024

Où?

Le roman est situé principalement en France, sur la Côte d’Azur de Marseille à Hyères, en passant par Saint-Tropez et Ramatuelle.

Quand?

L’action se déroule de de 1942 à 1946.

Ce qu’en dit l’éditeur

Hyères, 1945. C’est presque l’été, presque la paix. Après cinq années de conflit, tous n’aspirent qu’à revivre, libres. Et pourtant, sur les rives de la Méditerranée, des millions de mines laissées par les Allemands menacent d’exploser. Qui s’en souvient? Comment trouver sa place dans ce monde que l’on ne reconnaît plus, lorsqu’on revient des camps, comme Saskia, ou du maquis, comme Fabien? Quand on recherche au milieu du chaos, comme Vincent, la femme qu’on aime d’un amour fou, incandescent, et qui a disparu? Pour saisir l’infime chance de retrouver Ariane, Vincent est prêt à tout, jusqu’à s’engager dans l’enfer d’une équipe de démineurs.

Entre Hyères et Saint-Tropez, des résistants, des aventuriers travaillent sous haute tension avec des prisonniers allemands à nettoyer les plages des engins de mort qui piègent la riviera. C’est presque l’été, presque la paix : certains reprennent leur souffle, d’autres risquent leur peau. Sans autre choix que de réinventer leur vie. Un portrait saisissant d’une période paradoxale et méconnue, pleine de douleur, d’espérance et de secrets indicibles.

Une fresque romanesque inoubliable.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

C News (Anne Fulda)

Point de Vue (Jessica Louise Nelson)

Page des libraires (Aurélie Janssens)

Blog T Livres T Arts

Les premières pages du livre

« S’il retrouvait Ariane, Vincent n’oserait plus caresser sa peau. Ses mains avaient atteint des proportions qu’il ne reconnaissait pas. Dures, les doigts gonflés, leur enveloppe épaisse, rugueuse et sèche ; elles s’étaient métamorphosées. La corne qui les recouvrait était si aride que, même lorsqu’il les lavait, longuement, soigneusement, elles ne s’attendrissaient pas. Il restait toujours une constellation de fissures noires qui s’enfonçaient profondément dans l’écorce de ses paumes, de ses phalanges. La terre les avait tatouées de son empreinte indélébile en s’infiltrant dans les gerçures et les crevasses qu’avaient entaillées deux hivers en Allemagne.

Avant la guerre, quand il parlait, ses mains dansaient. Ariane s’en amusait et l’imitait. Il la revoyait, là, sur cette plage de la Riviera qui lui faisait face. La première fois qu’ils s’y étaient baignés, le soleil se levait à peine. Ils étaient encore étourdis d’avoir partagé leur première nuit ensemble. Ariane devait rentrer tôt chez elle pour que personne ne se rende compte de son absence. Ils étaient passés devant la plage. Ils avaient alors été saisis par l’impulsion irrésistible de prolonger leur nuit dans la mer. En face, le soleil se reflétait sur les îles d’or. Il se souvenait du maillot de bain qu’elle s’était confectionné en nouant avec des gestes de danseuse audacieuse un foulard autour de ses seins.

Ses cris en entrant dans la mer, sa façon de projeter son corps contre le sien, électrisée par l’eau glacée et le soleil levant… Ce corps salé, son désir iodé, la soie mouillée plaquée sur sa peau. Il aurait tout donné pour revivre cette insouciance et replonger dans cet amour.

Il resserra autour de son cou le foulard qu’il lui avait volé.

Il s’était évadé pour retrouver Ariane. Elle avait disparu. Plus personne n’avait entendu parler d’elle depuis deux ans, mais il la chercherait partout. Il ne pouvait pas croire qu’elle était morte. Impossible ; elle ne lui aurait jamais fait ça. Et puis, lorsqu’il était prisonnier, il avait reçu ces lettres énigmatiques…

Maintenant que le Sud avait été libéré des Allemands, tout allait être plus facile. Ils n’avaient pas encore capitulé, mais on disait qu’ils étaient foutus.

Il avait une idée pour retrouver Ariane. Cette idée ténue, il l’exagérait pour se rassurer. Mais la vérité, c’est qu’il s’accrochait plutôt à une vague intuition pour ne pas sombrer. Il était seul, démuni, et ce n’est pas le revolver qu’il cachait sur lui comme un talisman qui allait changer quelque chose.

Tandis que le reste de la ville se préparait à sa première grande fête depuis la guerre, en face de lui, en contrebas, la plage était dévastée. Des tranchées, des barbelés entravaient l’accès à la mer. Des pancartes interdisaient de s’approcher, rappelaient le danger. Un danger de mort : tout le long de la Côte d’Azur, les plages étaient minées.

Vincent entendait au loin les répétitions d’un orchestre amateur qui tentait quelques incursions dans de désinvoltes morceaux de jazz. Il faisait beau. Les gens autour de lui souriaient, ne pensaient qu’à l’été qui s’annonçait. C’était presque la fin de la guerre, et pour lui, sans doute, le début d’un enfer en solitaire.

*

De l’autre côté du parapet où se tenait Vincent, une douzaine d’hommes se déployaient sur la plage et progressaient, côte à côte, lentement, silencieusement. Armés d’une simple baïonnette, ils auscultaient le sable du bout de leur pique de métal pour détecter les mines enfouies par les Allemands. Fabien marchait à pas prudents, concentré, et chacun des hommes qui avançaient en ligne à ses côtés calait son pas sur le sien.

L’homme n’avait pas trente ans, mais il était devenu tout naturellement le chef du groupe. Son autorité fraternelle, sa formation d’ingénieur, son engagement, du maquis à la Résistance… Après avoir fait sauter tant de trains, il était considéré comme le spécialiste incontesté des explosifs. L’agent du Service du déminage avait immédiatement signalé cette recrue à son responsable, le résistant Raymond Aubrac.

Déminer était le préalable incontournable au relèvement de la France, mais les militaires, sur le front des Ardennes, puis en Allemagne, avaient été déchargés de cette mission par le gouvernement provisoire. Qui pouvait s’en occuper ? Déminer n’était pas un métier. L’épreuve était inédite. Personne n’en avait l’expérience. Il y avait si peu de volontaires… Fabien aurait pu aussi bien avoir tiré trois feux d’artifice depuis le pont d’un bateau, on l’aurait tout de même hissé au rang d’homme providentiel.

Des rumeurs affirmaient que les démineurs étaient tous des hommes perdus, sans foi ni loi, sortis du fin fond des prisons pour se racheter une conduite ou rafler une remise de peine. Pire, il se murmurait que des collabos essayaient de blanchir leur sombre passé en se fondant parmi eux. Quand, au ministère ou ailleurs, Raymond Aubrac sentait qu’on parlait avec mépris ou condescendance de ses hommes, il citait Fabien en exemple ; il était l’excellence incarnée.

Il l’était tellement d’ailleurs, que personne ne comprenait pourquoi il s’était engagé pour déminer. Fabien savait ce qu’on disait de lui : après avoir saboté des trains, c’est lui qu’il sabotait. Les autorités imaginaient que c’était une forme de désespoir, son équipe pensait qu’il cachait quelque chose, mais tous admiraient son courage. Il en fallait, et de l’abnégation, pour risquer encore sa vie au lieu d’en profiter.

Le ministère de la Reconstruction proposait des missions qui allaient de trois mois en trois mois. C’était parti pour durer : l’armée estimait à treize millions minimum le nombre de mines présentes sur tout le territoire. Treize millions… Alors, malgré la fatigue, l’épuisement, on encourageait les hommes à recommencer une nouvelle mission sitôt la précédente accomplie.

Depuis 1942, le mur de la Méditerranée avait été constamment renforcé par l’occupant. Les mines allemandes devaient empêcher le débarquement des Alliés, les mines alliées freiner le repli des Allemands. Bilan : les Français se retrouvaient piégés. En premier lieu les enfants.

Les plages de Hyères, Saint-Tropez, Ramatuelle, de Pampelonne, de Cavalaire : toutes étaient minées. C’en était fini de la dolce vita sur la Côte d’Azur. Plus personne ne pouvait s’y aventurer. Le port de Saint-Tropez avait été dynamité, tous les bâtiments en front de mer aussi, le pont suspendu du port de Marseille et le quartier Saint-Jean, réduits à néant. Dans l’arrière-pays, les routes, les voies ferrées, les usines, les bâtiments administratifs, tout était piégé par ces engins meurtriers. À chaque pas, on pouvait sauter. La politique de la terre brûlée s’était sauvagement perfectionnée.

Pour ne pas céder au vertige des chiffres et au découragement, Fabien restait concentré sur son objectif. Agir calmement, ne pas maudire le manque de volontaires, de formation, la pénurie de matériel et surtout l’absence cruelle de plan de minage ; ils avançaient à l’aveugle.

Soudain, à quelques mètres de Fabien, Manu, un jeune faune nerveux, s’arrêta et leva le bras : Mine ! Sa baïonnette venait d’entrer en contact avec une masse suspecte. Tous reculèrent instinctivement, les dents serrées. Ils ne s’habitueraient jamais. D’un mouvement de tête, Fabien les autorisa à s’éloigner plus loin que les vingt-cinq mètres réglementaires. D’un regard, il encouragea Manu à continuer : allongé, il devait fouiller délicatement le sol, dégager l’objet qui avait résisté à la pointe métallique. En caressant le sable avec ses mains, Manu fit apparaître un important cylindre de métal noir : une mine LPZ. Trente centimètres de diamètre. Douze centimètres de hauteur. Deux kilos et demi de TNT. Un engin de mort tous azimuts, capable de pulvériser un blindé de plusieurs tonnes comme tout être vivant qui avait l’imprudence de dépasser sept kilos.

Un démineur plus aguerri devait prendre le relais, la désamorcer ou la faire sauter. D’autres mines étaient enterrées à proximité ; il valait mieux la neutraliser. Même si c’était plus compliqué. Les mines étaient conçues pour exploser, pas pour être apprivoisées. Il fallait s’y attaquer à mains nues. Fabien s’en chargeait. Il savait faire – mais rien n’était jamais certain, il y avait trop de modèles différents – et cela lui permettait de maintenir le respect de son équipe. S’il était vraiment honnête, s’il acceptait de creuser au plus profond de lui, il y avait une autre raison pour laquelle il se mettait en danger, tous les jours, alors qu’il aimait passionnément la vie et que son sacrifice serait oublié aussi rapidement que tous les morts qu’il avait vus tomber autour de lui. Mais il n’était pas prêt à descendre aussi profondément, en tout cas pas aujourd’hui ; il devait se concentrer sur la mine. Une erreur, même infime, et on finissait déchiqueté.

Respirer. Ne pas trembler. Aucune pensée parasite. Ni mouvement brusque. Ne rien céder à la peur. La mine. Ne penser à rien d’autre… Il l’avait répété combien de fois à ses hommes, alors même que c’était parfaitement illusoire ?

Pour neutraliser la LPZ, il fallait d’abord s’attaquer à son allumeur à percussion : retirer le capuchon sur la soucoupe en dégageant le système à baïonnette, mettre le bouchon en position de sécurité. Puis sortir la mine de terre à l’horizontale, la placer sur la tranche, surtout pas à plat. Dévisser les cinq écrous, les cinq porte-amorces et les retirer. Sans trembler.

Comment rester calme ? Tout son corps se tendait pour s’enfuir. Comment respirer, le souffle coupé ? se concentrer, malgré l’assaut incessant des questions, des remords, des regrets ?

Impossible : au loin résonnaient les accords de la dernière chanson sur laquelle il avait dansé avec Odette, sa femme, et ces accords lui brisaient le cœur.

Fabien suspendit son geste pour mieux écouter. Est-ce qu’il ne se trompait pas ? Non, c’était elle. Mademoiselle Swing. La chanson dont il se moquait. Odette lui disait qu’elle portait bonheur. Et puis, aérienne et bondissante, n’était-elle pas un défi à la pesanteur nazie ? Depuis qu’Odette n’était plus là, il ne songeait plus à se moquer : sa musique légère lui paraissait d’une intensité bouleversante.

On dit qu’avant de mourir on voit défiler toute sa vie. Lui ne voit qu’Odette, Odette qui danse, heureuse, libre, lui sourit, Odette et ses boucles brunes, son corps de grand félin et sa distinction de chat qui se fout de tout. Odette avant son arrestation par les Allemands.

Hypnotisé, il ne bougeait toujours pas. Cela n’avait pas échappé à son équipe. Fabien sentit leurs regards braqués sur lui. Il se reprit.

S’il ne voyait pas défiler tout son passé mais seulement Odette danser, ça voulait dire qu’il n’allait pas mourir.

Après la neutralisation, le désarmement. Poser la mine à plat, mais à l’envers. Dévisser tous les écrous situés sur le couvercle inférieur de la mine. Ôter la bande de chatterton qui assemblait les deux couvercles, les désemboîter. Sortir le coffre explosif du couvercle supérieur. Dévisser le collier qui retenait le détonateur. Retirer le détonateur.

Mademoiselle Swing finissait d’égrener ses dernières notes et Fabien avait réussi à dompter la mine. Odette avait raison : la chanson lui avait porté bonheur. Ou alors c’était Odette, par-delà la mort, où qu’elle soit. Face à la mer, face aux îles d’or, sur cette plage qu’il aimait tant, il se disait qu’il avait vécu le meilleur de sa vie. Une femme qu’on a aimée dans le danger ne peut être remplacée. Odette restera l’irremplaçable.

*

La pause était toujours un soulagement. Avec cet orchestre amateur qui répétait au loin, l’équipe ne parlait que de la fête qui aurait lieu dans une semaine. Tout le groupe irait au bal oublier l’âpreté des missions, flamber, briller, se mêler aux optimistes, aux enthousiastes, aux impatients du monde nouveau. Ils voulaient devenir semblables aux autres l’espace d’un soir, avancer non plus comme des forçats solennels jouant leur vie à la roulette russe sur les champs de mines, mais se mouvoir comme des danseurs volubiles, croyant dur comme fer à une nouvelle vie, une nouvelle ère.

Fabien n’irait pas. Impossible de danser avec une autre qu’Odette. Il rêve bien d’une nouvelle vie, mais elle ne passera pas par un nouvel amour. À chaque pause, il repense à elle longuement, s’attarde dans les rêveries où il la convoque pour qu’elle apparaisse comme au premier jour où il l’a rencontrée, frondeuse. Ou la nuit, lorsqu’il enserrait sa taille de ses deux mains pour la hisser au-dessus de lui et contempler son corps souple et nu. C’était l’un des malentendus à propos de Fabien : tout le monde le prenait pour un homme d’action alors qu’il n’aspirait qu’à s’allonger au bord de sentiers ensoleillés pour rêver.

La journée n’était pas finie et Fabien considérait de son devoir de galvaniser son équipe. Il ne cessait de répéter à ses hommes que c’était leur honneur de libérer la France de tous ces engins meurtriers laissés par les nazis. Déminer, c’est encore résister.

Fabien donnait du sens à leurs missions. En libérant la terre de ces pièges mortels, ils se sauvaient eux-mêmes, se rachetaient, se délivraient de la culpabilité. Car tout le monde se sentait coupable : d’avoir trahi, menti, volé, abandonné, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas s’être engagé dans la Résistance – ou dans la Résistance de la dernière heure –, d’avoir tué un homme, plusieurs, d’avoir survécu là où tant d’amis étaient tombés. Chaque homme portait en lui cette part de culpabilité, immense en ces temps troublés et dont il devait, pour continuer d’avancer, sinon se débarrasser, au moins s’arranger. Fabien savait suggérer à ses hommes que le déminage pouvait leur apporter la rédemption que, sans se l’avouer, ils n’osaient plus espérer.

Ses hommes acquiesçaient, touchés. Peu faisaient semblant. Ses mots leur permettaient de ne pas regretter les risques qu’ils prenaient – ils étaient tous si jeunes – et d’accepter leur destin.

Fabien se rendit compte que l’homme au foulard qui les observait depuis plus d’une heure, du haut de la rambarde, s’avançait maintenant vers lui.

— Bonjour, je voulais savoir, vous embauchez ?

Fabien le considéra un instant. Au maquis, il avait acquis une intuition qui le trahissait rarement. Il savait quand un homme avait quelque chose de lourd à cacher :

— Je suppose que vous ne savez pas déminer.

— Il paraît que vous formez les gens sur le terrain.

— La seule chose qu’on te demande, c’est de ne pas avoir été collabo.

— De ce côté-là, pas de risque.

Malgré le regard droit de Vincent, la première impression de Fabien était confirmée par ses phrases courtes ; cet homme avait visiblement envie d’en dire le moins possible.

Vincent désigna les prisonniers, encadrés par deux gardiens, qui se tenaient à l’écart de l’équipe.

— Ça ne vous gêne pas de travailler avec des boches ?

— On les sort de leur camp de prisonniers. Ils font ce qu’ils ont à faire. Ils retournent au camp. Aucune complaisance. On va faire avec eux, jusqu’à ce que tout soit nettoyé.

Tout en parlant, Fabien observait les Allemands. Ils formaient plus de la moitié de son groupe. Le recrutement peinait à trouver des volontaires, les militaires avaient préconisé d’utiliser les prisonniers. Fabien connaissait tout de la vie de ses coéquipiers français. Les boches, il s’interdisait de leur parler. Il les haïssait tellement que cela lui faisait peur. Et il ne voulait pas se détourner de son objectif. Quand même… Il n’aurait jamais pu imaginer devoir travailler main dans la main avec leurs ennemis de toujours. Pire : au contact des mines, ils dépendaient tous pour leur survie les uns des autres. Le danger ultime. Quelle sinistre ironie.

*

Pour Lukas, qui essayait de prolonger discrètement la pause en fumant une cigarette, cela faisait bien longtemps que plus rien n’avait de sens. Il n’avait pas supporté que son pays sombre dans la folie ; même sa famille avait accordé sa confiance au dictateur qui avait piégé leur démocratie. Et lui, fou amoureux de la France, connaissant par cœur les œuvres de Baudelaire ou des surréalistes, était traité comme un monstre par les Français, comme si tous les Allemands avaient vendu leur âme à Hitler. Dans la librairie où il travaillait avant la guerre, il n’avait cessé d’alerter sur les dérives du national-socialisme, et il croupissait depuis neuf mois dans le baraquement d’un camp de prisonniers, glacial en hiver, étouffant en été, sans couverture, sans chaussures dignes de ce nom et sans aucune idée du moment où il serait libéré. Sa famille continuait de lui en vouloir – sans doute d’avoir témoigné de la lucidité qu’elle n’avait pas eue – et même avant que le courrier ne soit plus distribué comme depuis ces derniers mois, ne lui avait envoyé ni vêtement ni mot pour lui rappeler qu’il n’était pas seul. S’il retournait un jour dans son pays, il n’était pas sûr que ses parents l’accueilleraient. Qu’importe. L’Allemagne était sur le point de capituler – c’est ce qui se disait –, mais ça ne voulait pas dire pour autant que les prisonniers allaient être libérés.

Lukas avait entendu la conversation entre Vincent et Fabien. Personne ne soupçonnait qu’il comprenait le français. En uniforme, il était craint. Prisonnier, il était invisible. Il aurait aimé argumenter avec eux entre gens raisonnables. Mais qui l’était encore ? Aurait-il pu leur dire, auraient-ils pu l’entendre, qu’il ne comprenait pas que la France, le pays des droits de l’homme, se permette de donner des leçons de morale à tout le monde alors qu’elle employait des prisonniers de guerre en violation des accords de Genève ? Il était pourtant interdit d’utiliser les prisonniers à des tâches dangereuses et avilissantes. Bien sûr, il y avait des subtilités. Les prisonniers n’étaient pas obligés de déminer mais de détecter. Comme si une mine qui explosait faisait le distinguo, ciblait le démineur et épargnait les autres…

Les Français arguaient aussi que le déminage n’était pas explicitement mentionné dans la convention comme une activité dangereuse. C’était paradoxal, mais qui aurait pu prévoir en 1929, lors de la rédaction des accords, l’importance que prendraient les mines dans un conflit ?

C’étaient les Allemands qui, en secret, illégalement, avaient décidé d’en produire par millions, prenant par surprise les Alliés qui n’y étaient pas préparés. Et ce projet de destruction massive n’était pas le pire. Car tous commençaient maintenant à comprendre ce qu’avait été véritablement cette guerre. L’indicible. L’inconcevable. L’irréparable.

Alors Lukas finissait par se dire que si des Français lui avaient proposé de fumer avec eux une cigarette et de deviser sur les responsabilités des uns et des autres, il leur aurait donné raison, sans contester. Il faisait partie du camp des vaincus et des maudits, et n’aurait pas supporté que son camp soit celui des vainqueurs.

Il avait été capturé dans le Sud par les résistants des Forces françaises de l’intérieur, quelques jours avant le débarquement de Provence d’août 44. On était en avril 45, neuf mois après. Neuf mois enfermé rendait fou. Déminer lui permettait de s’extraire du camp, d’oublier les barbelés qui barraient l’horizon, la douleur de ceux qui agonisaient, les maladies, les blessures, et la faim, terrible, qui devenait une obsession. C’était ténu, mais les démineurs recevaient une ration plus substantielle de nourriture. Pour être capables de travailler sans s’écrouler.

En Allemagne, les Alliés capturaient des centaines de milliers de soldats. Ils en transféraient ensuite aux Français ou aux Russes, par convois entiers. Depuis quelques semaines, Lukas voyait arriver de tout, des défenseurs fanatiques du IIIe Reich, des hommes perdus, des invalides et des soldats enrôlés comme lui de force dans une guerre qu’ils ne voulaient pas faire.

Ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est voir arriver des enfants. Ils flottaient dans des vareuses immenses, terrorisés par cette guerre qu’ils connaissaient depuis toujours, par leurs aînés, par les mensonges, par ce qu’on leur racontait des Français qui voulaient leur peau et qui étaient capables de crimes atroces, par tous ces soldats autour d’eux, par ces transferts d’un camp à un autre, par ces voyages en train dans des conditions abominables. Ils avaient été enrôlés dans les derniers mois sur ordre d’Hitler. Ils avaient dix-huit ans, seize ans. Certains venaient d’en avoir quatorze.

À qui demander que quelque chose soit fait pour eux, en priorité ? Les Allemands n’existaient plus : ils étaient les boches, les fritz, les schleus, les frisés, les teutons.

Est-ce que les Français pouvaient entendre que des Allemands aussi haïssaient les nazis ?

La guerre avait pris plus de cinq ans de sa vie. La défaite lui volerait sans doute le reste. Pour motiver les prisonniers, on leur parlait de libération anticipée s’ils faisaient preuve de courage en déminant. Lukas ne se faisait aucune illusion.

Les démineurs français se croyaient libres. Il ne les enviait pas. Tous se mentaient à eux-mêmes. Ils étaient dupes des mots dont ils se gargarisaient. La grandeur de la France, l’ultime bataille contre la barbarie allemande. Déminer, pour un Français, est un honneur, pour un Allemand une punition. Les démineurs étaient persuadés d’être différents des prisonniers alors qu’ils étaient pareils, tous, Français comme Allemands, des hommes asservis, piégés, prêts à mourir pour le bonheur des autres, de ceux qui déjà piaffaient parce que les bords de mer seraient interdits tout l’été qui s’annonçait, mais qui dès l’été d’après, réinventeraient leur vie et leurs amours sur cette plage, se baigneraient, embrasseraient le soleil et la mer, et oublieraient très vite les sacrifices encourus sur le sable brûlant.

Qui aimerait un prisonnier de guerre allemand ? Qui aimerait un démineur, même français ? Après toutes ces années de guerre, plus personne n’avait envie de côtoyer la mort. Le grand amour de Lukas, si vivant encore pour lui, serait peut-être le dernier s’il n’arrivait pas à s’évader. Mais eux, les fous qui s’étaient engagés volontairement, ils ne voyaient pas qu’on les regardait au pire avec condescendance, au mieux avec pitié. Et ce n’est pas avec de la pitié qu’on bâtit une histoire d’amour.

Les démineurs pouvaient frimer au bal ou ailleurs, clamer haut et fort qu’ils n’avaient pas peur, croire en leur bonne étoile et leur héroïsme. Personne ne les prenait pour des héros. Ils avaient oublié ce principe qui règne depuis la nuit des temps : les hommes libres exigeront toujours des esclaves.

*

Adossé contre le mur en face du bureau de recrutement, Vincent hésitait. Il ne savait pas ce qu’il attendait, un signe, un miracle, une rencontre qui changerait tout. Il faisait toujours aussi chaud, comme la veille, comme le lendemain. Une jeune fille passa devant lui. Vingt ans peut-être. Elle lui sourit. À ses oreilles, des boucles en forme de marguerite. Son corps délié flottait dans une robe de coton jaune très pâle, presque blanc, mais c’est les boucles d’oreille qui accrochèrent le regard de Vincent.

Ses bras bronzés ondulaient le long de sa robe sans manches. Prête à partir au bout du monde, elle rebondissait allègrement sur le pavé avec ses sandales fines en corde qui laissaient apparaître le bout de ses pieds. Un minuscule sac en bandoulière voltigeait autour de sa taille, un livre d’Albert Camus s’accrochait à sa main ; elle aurait pu lui plaire, il aurait pu la suivre, il se décida à entrer.

Il n’eut pas à attendre. L’agent recruteur l’invita à s’asseoir et lui fit son cinéma. Selon lui le recrutement était l’étape la plus essentielle du déminage. Il allait donc examiner le passé de Vincent, ses motivations, ses aptitudes psychologiques.

Comme Fabien l’avait prévenu, si on découvrait que Vincent avait été au contact de l’ennemi, il serait immédiatement exclu. Vincent prit un air embarrassé.

— Au contact de l’ennemi, on peut dire que j’y ai été.

Le recruteur se raidit, offusqué.

— J’étais prisonnier en Allemagne. Alors, évidemment, les Allemands, je les ai côtoyés. Un peu plus qu’il n’est supportable… ajouta Vincent en souriant.

Le recruteur, soulagé, se détendit. Il aimait bien ça, cette connivence. Et pour souligner qu’il avait compris le trait d’humour de Vincent, il lui adressa un clin d’œil.

Après avoir expédié la description des risques encourus – c’était obligatoire –, il lui demanda quelles étaient ses motivations. Merveille du sadisme administratif qui déguisait en question anodine la vérité la plus crue : ce travail pénible, ingrat, est d’une dangerosité exceptionnelle, absolument personne ne voudrait être à votre place, mais nous aimerions que vous nous disiez à quel point vous rêvez de cet enfer. Vincent se plia à l’exercice.

— Ma motivation est simple : plus jamais un enfant ne doit mourir sur une mine laissée par les Allemands. Sinon, ils auront tout de même gagné.

À voix haute, sa réponse lui parut trop solennelle. Elle ne l’était pas pour le recruteur.

Il restait à aborder la troisième partie de l’entretien.

— Alors vous allez me dire, qu’est-ce que c’est « les aptitudes psychologiques au déminage » ?

Vincent n’allait rien lui dire du tout, mais il l’écouta avec attention.

— Figurez-vous qu’on ne nous a donné aucune indication, aucun formulaire à remplir, rien ! Heureusement, j’ai concocté mon propre questionnaire. Vous allez voir.

Nouveau clin d’œil. Non content de lui tendre avec moult précautions ses feuillets comme une œuvre à la pertinence exceptionnelle, il tint à commenter chaque question. On ne sait jamais, Vincent aurait pu ne pas comprendre.

— « Lorsque vous entendez un bruit inattendu, comment réagissez-vous ? » Vous sursautez ? Vous restez calme ? Parce que si vous n’avez pas de sang-froid, ça va être compliqué de travailler au déminage.

D’évidence, le recruteur semblait avoir oublié que Vincent avait fait la guerre. Il le retenait, trop heureux d’avoir un public qui l’écoutait énumérer l’excellence de ses judicieuses questions. Pourtant il ne pouvait ignorer que la sélection était quasi automatique : presque personne ne se présentait.

Il s’attardait sur les conditions financières qui se voulaient inespérées en cette période de pénurie – deux fois le salaire d’un manœuvre ! –, les diverses primes, repas et risques, qu’il lui vantait comme s’il s’agissait de privilèges inouïs et fortement surévalués – vous avez de la chance ! – et les avantages inouïs d’un emploi garanti. Il faisait durer le plaisir. Le sien essentiellement. Vincent sentit qu’il fallait que l’entretien se termine ; le dégoût lui montait aux lèvres. Il fallait peut-être le remercier de cette opportunité ? Il renfila sa veste, le recruteur le retint :

— Attendez, il me manque vos papiers et une signature.

— Mes papiers, je vous les apporte demain. Ma signature, en revanche, ça peut vite se régler.

Le recruteur lui tendit le contrat à signer. Et voilà, c’était fait. Vincent était engagé pour déminer. Il aurait dû trembler en signant, mais il exécuta cette signature d’un geste sûr. Il s’était entraîné. Le recruteur ne se douta de rien. Vincent sortit satisfait. Il avait signé un pacte avec le diable, mais il l’avait signé sous un faux nom.

*

Plus vite Vincent retrouverait Ariane, plus vite il pourrait revenir à son ancienne vie. Il allait faire comme pour son évasion. Un plan, appliqué avec méthode et détermination. Il savait faire. Il l’avait éprouvé. La première évasion, il l’avait manquée à cause d’une trahison. Mais la deuxième, il l’avait entreprise seul. C’est la leçon qu’il en avait tirée. Tout faire seul.

Arrivé en France, il avait été rattrapé par un saignement de nez. Un tout petit saignement de nez. Mais qui ne s’était jamais arrêté. D’un coup, toutes ses forces l’avaient déserté, comme si elles s’échappaient par ce mince filet de sang. Il avait dû rester planqué chez des amis, alité, anémié, incapable de bouger. Pendant trop de temps, il avait subi le régime inhumain des camps de prisonniers et son corps avait flanché. Dès qu’ils avaient pu, ses amis l’avaient fait hospitaliser au Val-de-Grâce.

Sa guérison relevait du miracle, mais il n’était que dans le regret d’avoir perdu tout ce temps sans voir Ariane.

À l’épicerie sur la place où il avait arrêté son vélo, il demanda s’il y avait des chambres à louer. On lui indiqua mieux : une petite maison de pêcheur en bord de mer.

Mathilde, une femme de cinquante ans au visage sculptural, était en train de repeindre les volets en bleu-gris. La maison était l’ancien atelier de son mari, fauché au tout début du conflit. Vincent ne posa pas de question ; Mathilde ne lui en donna pas l’occasion. Elle n’était pas femme à s’épancher auprès du premier venu.

Des murs blanchis à la chaux, des petits tapis ronds provençaux en corde comme il y en a dans les salles de bains que Bonnard aimait peindre. En visitant l’atelier, Vincent se dit que le mari de Mathilde avait aussi dû aimer la peindre nue dans la bassine de cuivre près du tapis rond. Elle était le genre de femme dont on se disait qu’elle avait dû être très belle, alors qu’elle l’était encore.

L’atelier était intemporel comme le sont les demeures modestes lorsqu’on respecte leur dénuement et leur simplicité. Un chat était entré par la fenêtre et paressait sur la table. Vincent le caressa. Il y vit comme un signe. Ariane avait toujours été attirée par les chats. Cette maison la ferait revenir.

Vincent aima tout de suite les murs nus, les meubles rares en bois brut, les tommettes comme seule touche de couleur cuivrée, sans doute fraîches et douces sous les pieds. La maison, sur deux niveaux, n’était pas grande, mais le blanc des murs, le bleu du ciel partagé par toutes les fenêtres amplifiaient l’espace. Derrière un paravent, il fut ému de trouver un piano, recouvert d’un drap.

Il dégagea le clavier, esquissa un morceau. Bach vint spontanément. L’émotion était trop grande. Il s’arrêta.

— Si vous voulez, je peux faire venir mon cousin. Il est accordeur.

Il maudissait ses doigts rompus, devenus si gourds. Seraient-ils encore capables de courir sur les touches ?

— Ça fait longtemps que je n’ai pas joué… mais si c’est possible, je veux bien.

— Alors nous allons faire affaire. Je fais confiance à ceux qui aiment le piano et les chats.

Mathilde lui sourit, soulagée de ne pas avoir à chercher plus longtemps un locataire. Elle avait visiblement autre chose à faire.

— J’habite en face. Quand vous jouerez, laissez la fenêtre ouverte. Ça me fera plaisir.

Une fois seul, il s’assura de bien fermer la porte. Il monta à l’étage, déballa ses affaires. Essentiellement des livres qu’il était passé chercher chez un ami. Certains étaient reliés. Il n’avait quasiment rien d’autre : un peigne, un rasoir, une chemise, deux marcels blancs – blanc sale –, un pantalon de rechange. Il mit ses affaires dans la commode, un livre sur la table, le reste sur un rayonnage, mais où cacher son arme ?

En un coup d’œil, il balaya l’ensemble de la chambre, aussi dénudée qu’une cellule de monastère. Après réflexion, il eut l’idée de laisser son revolver emmailloté dans l’un de ses marcels et de le coincer derrière l’un des volets intérieurs. Il ne les fermerait pas, il n’aimait plus dormir dans le noir. Là au moins, personne n’aurait l’idée d’aller le chercher, enfin, il lui semblait.

Puis il s’attela à une tâche plus compliquée. Il s’assit à la petite table dans l’angle de la pièce, pas plus grande qu’un bureau d’écolier. Il ouvrit son livre. À l’intérieur, sa carte d’identité. Il lui était douloureux de regarder sa photo. Cette insouciance, sa joie de vivre et son sourire avaient désormais disparu. Son regard était radicalement différent. Il avait changé, ça se voyait, et cette métamorphose semblait irréversible. Seule Ariane pourrait renverser le temps et lui rappeler qui il était : Hadrien Darcourt, celui qui ne désirait qu’être aimé par elle. Il n’était lui-même que lorsqu’elle posait ses yeux sur lui.

Dissimulée dans la reliure du livre, une autre carte d’identité. Sur la photo surexposée, un jeune homme blond, un peu frêle, des yeux très pâles, une peau diaphane. Presque un visage prédestiné à s’effacer. Hadrien entreprit alors, avec la lame de son rasoir, de détacher la photo de ses agrafes rondes en métal doré, sans l’abîmer, pour la remplacer par la sienne…

Depuis son évasion, Hadrien se faisait appeler par le nom inscrit sur cette carte : Vincent Devailly. À Hyères, Ramatuelle ou Saint-Tropez, partout où il fallait déminer, ça serait facile, il ne connaissait personne. Mais c’était tout de même bizarre de s’appeler Vincent Devailly : Hadrien détestait cet homme qui l’avait trahi en camp lors de sa première tentative d’évasion.

Alors, il aimait à penser qu’il était juste que grâce à lui, il gagne la liberté quasiment sans limites de faire ce qu’il voulait. Jusqu’où irait-il pour retrouver Ariane, faire parler ceux qui voudraient se taire, la venger de ceux qui lui auraient fait du mal, il ne le savait pas, mais ne voulait rien s’interdire. Désormais, Vincent Devailly, cet homme haï, devrait assumer à la place d’Hadrien sa part la plus sombre.

*

À la fin de la journée, alors que les démineurs remballaient, Fabien aperçut Vincent et sourit de le voir revenir si vite. Le matin, il n’était pas sûr de le revoir. Beaucoup étaient tentés par la paie, les primes, les bons d’essence, de vin, de cigarette, de pain. Mais au moment où ils sortaient du bureau du recruteur, ils entendaient au loin une mine exploser, les langues se déliaient, on leur rapportait une histoire abominable d’homme soufflé en moins de deux, dont le corps avait été éparpillé aux quatre coins d’un champ et ils préféraient encore crever de faim.

— Le recruteur t’a parlé du délai de réflexion ?

— Pour quoi faire ? Encore une hypocrisie administrative.

— T’as raison. Tout ce qu’ils veulent, c’est dire que t’avais le choix. Ici, beaucoup ne l’ont pas.

Au printemps, la fin du travail ne signifiait pas la fin de la journée. Le soleil était encore haut et c’était un soulagement pour tous les hommes. Ils s’étiraient. Ils renaissaient. En un instant, leur visage harassé se détendait. Une autre vie était alors possible, où ils redressaient la tête, souriaient de tout l’éclat de leurs dents blanches rehaussé par leur peau sale et hâlée, et défiaient les hommes et les femmes droit dans les yeux.

Pour sceller l’incorporation de Vincent au groupe, Fabien lui proposa de venir boire un verre avec eux. Max, une énergie pure, gouailleuse, offrit d’y aller avec sa Traction Avant. Il l’avait récupérée on ne sait où et l’avait passionnément remise en état en engloutissant intégralement sa paie pour la retaper. Grâce à elle, il offrait un air de fête à chaque départ de chantier.

Fabien monta à l’avant, ses trois meilleurs amis, Enzo, Georges et Manu, montèrent à l’arrière avec Vincent. Ils se serreraient un peu.

Il appréhendait d’avoir à se raconter. Mais il ne pouvait éviter une invitation au café. Et puis il savait depuis longtemps le secret de ceux qui ont quelque chose à cacher ; inciter les autres à parler. Ils ne demandaient que ça.

Sur la question des mines, Enzo était intarissable. Georges complétait, pour que Vincent soit complètement au courant.

— La liste est longue, entre les mines antipersonnel et les mines antichars, les mines bondissantes comme la S. Mi. 35 ou la S. Mi. 40, la Schümine 42 – active dès deux kilos et demi de pression –, la A200, équipée d’un allumeur chimique…

Les noms valsaient : la Stockmine, la Tellermine, la Holzmine, la Panzer-Schnell mine, la Riegelmine, la Topfmine… et d’autres dont les noms se perdaient dans les bruits de la route, ou dès que Max klaxonnait. Il y en avait tellement…

— Quand il n’y a plus eu de métal pour les fabriquer, ils ont pris du bois.

— Et puis ils en ont fabriqué en béton, en céramique, et en verre.

— Facile et moins cher. Indétectable. Comme le plastique.

— Et quand il n’y a eu vraiment plus rien, ils en ont bricolé encore avec du papier mâché.

— Bref, ils en ont fait avec n’importe quoi, pourvu que ça explose !

Le traité de Versailles avait interdit à l’Allemagne de se réarmer, mais elle avait inventé toutes ces mines, les avait fabriquées par millions, les perfectionnant année après année. C’était ça le but poursuivi : ne pas pouvoir les détecter ni les désamorcer, leur donner plus de puissance, plus de portée et les faire exploser. En matière de mines, la perfection à atteindre, c’était simple, c’était la mort.

— On dit qu’on n’arrête pas le progrès, mais c’est le progrès qui nous a arrêtés ! résuma Max.

Ils n’étaient pas encore en ville lorsque Fabien demanda à Max de ralentir la voiture. Un petit attroupement – des hommes et des enfants – isolait tant bien que mal un bout de chemin avec des piquets en bois. Max se gara, Fabien descendit. Il avait vu juste : les enfants avaient repéré un drôle de bout de tôle qui dépassait de la terre, avec trois antennes métalliques, qu’une récente pluie avait dû dégager.

Les trois antennes sur un raccord en W, la forme cylindrique de l’engin de petite taille, à peine dix centimètres de diamètre : il s’agissait d’une Shrapnel 35, la mine-S, l’une des mines les plus craintes. En bondissant du sol jusqu’à hauteur d’homme, elle ne laissait aucune chance de survie dans un rayon de vingt-cinq mètres. Au-delà, jusqu’à cent cinquante mètres, c’étaient des blessures dont on ne se remet jamais. Certains disaient même jusqu’à deux cents mètres. Deux allumeurs pouvaient se déclencher par traction et l’allumeur central sous une pression de trois kilos seulement.

Fabien détestait cette mine. Mais il n’avait pas le choix. Il allait faire avec les moyens du bord. Il fit reculer tout le monde. Il prit ses outils dans le coffre de Max et du fil souple sur un dévideur. Avec ses trois allumeurs ultra-sensibles, ce n’était même pas la peine de penser à la désamorcer ; il préféra la faire exploser. Max recula sa voiture pour bloquer la route en amont. Les démineurs interdirent l’accès en aval. Vincent, par réflexe, ramena les enfants contre lui.

Fabien resta seul avec la mine.

Il accrocha un filin dans l’allumeur à traction Zug Zunder 35 qu’il déroula prudemment en reculant avec des précautions de funambule sur plus de trois cents mètres. Lorsqu’il rejoignit les autres, il recommença à respirer.

D’un regard, il s’assura que rien ne viendrait perturber la mise à feu. Il leva le bras comme au départ d’une course automobile… puis l’abaissa et tira sur le filin d’un coup sec, déclenchant la mine.

En quatre secondes et demie, la S. Mi. 35 s’éleva dans les airs, furieuse, avec la force enragée d’un geyser. En jaillissant du sol, elle balança à trois cent soixante degrés ses billes d’acier incandescentes avec la puissance d’une lance à incendie et la démence d’un tireur d’élite sous méthamphétamine.

Barricadée dans sa carcasse de métal, la mine bondissante à dépotage commençait le carnage dès trente centimètres au-dessus du sol et jusqu’à deux mètres quarante. En principe, le seul moyen de rester vivant, c’était de plonger au sol et de s’y plaquer sans bouger. Seulement, en quatre secondes et demie, y compris le temps de réaliser, les principes ont rarement le temps d’être appliqués.

La voir de loin était à la fois étrange et terrifiant, à la façon dont un diable sort de sa boîte. Il y avait tout pour fasciner les enfants : la sophistication d’un tour de magie, la bizarrerie d’un automate et l’effroi de la mort violente.

Vincent entendit quelqu’un murmurer : Bouncing Betty. C’est comme ça que les Américains appelaient la S. 35. Comme Betty Boop. Pour rendre la guerre sexy – ou se rassurer –, les hommes aimaient dessiner des pin-up sur leurs avions et appeler comme des femmes les armes les plus meurtrières. Vincent avait vu des hommes se transformer en machine de guerre, et il allait maintenant apprendre à appeler les mines par leur prénom. Désormais hommes, femmes, mines, tous faisaient partie du même genre : le genre humain.

*

Quand ils arrivèrent au café, l’équipe avait presque oublié que Vincent était nouveau. Bouncing Betty avait été son baptême du feu. Il n’y avait pas plus efficace comme entrée en matière.

Fidèle à sa méthode, Vincent posa des questions pour éviter qu’on ne lui en pose. C’est donc exactement comme il l’avait prévu que la soirée se déroula : chacun des hommes avait autant soif de pastis que de se raconter.

Souvent sans attaches, ils venaient de milieux différents, d’horizons divers. Ils avaient été envoyés en mission dans le Sud-Est parce qu’il y avait urgence, mais ils pouvaient venir du Nord ou du Centre, et même de plus loin, d’Espagne ou d’Italie. Et que dire de leurs différences sociales, politiques ?

Max était communiste. Avant la guerre, il travaillait dans un garage.

— Je suis pas un intello mais comme mécano, tu trouveras pas meilleur que moi !

Fabien n’était pas d’accord : Max avait une culture politique. Quand on est au Parti, obligé. Beaucoup de résistants étaient communistes. Ça ne l’empêchait pas de le charrier sur l’attitude du Parti communiste au début de la guerre, piégé par le Pacte germano-soviétique. Manu, le plus jeune d’entre eux, la grâce d’une beauté qui s’ignore, l’appétit pour la culture d’un étudiant qui a dû arrêter ses études et le regrette chaque jour, ne possédait aucune carte d’aucun parti, mais avant-guerre, il avait manifesté pour la paix.

— Je me suis trompé, quoi…

Depuis, il préférait écouter plutôt que parler. C’était plus sûr. À côté de lui, Hubert détonnait avec son côté vieille France. Il était mince, athlétique et même si c’était le plus âgé de l’équipe – il approchait les quarante ans –, il pouvait abattre pas mal de boulot sans manifester aucun signe de fatigue. On soupçonnait un revers de fortune, dilapidée peut-être pour une femme. À moins qu’il ait été complaisant avec l’ennemi ? C’était peine perdue pour le faire parler. Il se débarrassait de toutes les questions embarrassantes en citant une maxime de La Rochefoucauld, souvent la même.

— « Ceux qui crient le plus fort à la morale sont ceux qui en sont le plus dépourvus. »

Cette phrase était devenue la blague favorite des démineurs, mais aussi leur rempart face aux jugements, leur arme ultime. Surtout pour Jean, dit le Taulier, parfois le gros, même s’il était plus costaud que gras. Ex-truand, ancien lutteur, nouveau repenti, il déclinait lui aussi, à sa manière, les pensées de l’illustre moraliste.

— J’ai fait des conneries, mais j’ai mon honneur. Tous les truands ont pas traficoté avec les boches si vous voulez savoir.

— T’as toujours pas dit pourquoi t’avais été en prison…

— Parce que j’ai le droit à l’oubli. Je suis désolé mais j’ai payé ma dette à la société.

— En quelle monnaie !?

— Avec des années de taule, qu’étaient pas marrantes.

— Ouais, mais ces années-là, tu les as pas passées à la guerre.

— Oh ça va ! La guerre, elle a pas duré si longtemps que ça, je veux dire, les combats.

— Pour ceux qu’ont pas résisté, non, c’est sûr !

Et puis il y avait Georges, qui venait du Sud-Ouest. Là-bas aussi les côtes étaient minées. Tout le mur de l’Atlantique. Mais il avait préféré s’exiler à l’est. Que fuyait-il ? Sa famille, de mauvais souvenirs, ou pire ?

Quant à Enzo, qui connaissait par cœur le nom des mines, il était marié, adorait sa femme, en parlait tout le temps. Il s’était engagé dans la Résistance au sein des Francs-tireurs et partisans-Main-d’œuvre immigrée, les FTP-MOI. Ce qu’il faisait là ? Il prétendait en riant ne savoir rien faire d’autre. Fabien ne le trahirait pas en expliquant les vraies raisons de son engagement. Enzo était arrivé d’Italie à cinq ans. Il avait vu des enfants jeter des cailloux sur son père et sa mère. Aucun d’eux n’avait jamais répliqué. Il avait grandi dans le quartier de Marseille qu’on appelait « la Petite Naples ». Quand l’Italie avait conclu le pacte d’acier avec l’Allemagne, on avait soupçonné tous les Italiens de collaborer avec l’ennemi. Pourtant, après avoir envahi la zone libre, les Allemands avaient, avec la police française, raflé tous ces Italiens qui vivaient à Marseille, les avaient enfermés au camp de Fréjus et avaient détruit leurs habitations. La famille d’Enzo faisait partie de ceux qu’on appelait maintenant « les évacués », et qui n’osaient pas protester…

Enzo voulait un bel avenir pour ses trois filles. Il n’en finirait jamais de prouver sa loyauté à la France. Faire partie des FTP n’avait pas suffi. Il rempilait en déminant. Les Italiens étaient souvent de très bons artificiers. Avec Fabien, Enzo était le seul à savoir neutraliser et désamorcer une mine et il possédait, ce qui était rare, une connaissance quasi encyclopédique de la multitude d’allumeurs qui les enclenchaient. Ce n’était pas seulement pour ses compétences techniques que Fabien l’adorait. Ils partageaient le même engagement dans la Résistance, le même sens de l’honneur, et ils arrivaient encore à garder pour les autres toute leur tendresse intacte.

Depuis qu’il déminait, Fabien avait tout vu défiler : des pro-de Gaulle, des anti, des résistants, des timorés et des planqués, des cathos, des athées, des communistes, des anticommunistes, un aristo, des déclassés, trois Italiens, deux réfugiés espagnols et ceux qui venaient de nulle part. Il régnait une fraternité étonnante au sein de ce rassemblement épars d’hommes qui étaient faits pour s’ignorer ou se haïr. Personne d’autre que les membres de cette troupe disparate ne pouvait comprendre ce qu’ils vivaient. Les risques qu’ils prenaient ensemble étaient un ciment fort. Leurs morts aussi.

Vincent était frappé par leur gaieté. Personne ne songeait autour de la table à contester son sort. Ils étaient heureux d’être en vie, heureux de pouvoir manger, heureux d’être ensemble. Ils regardaient les filles qui passaient dans la rue, et l’avenir leur semblait, comme à tous les autres, débordant de promesses.

Être démineur, c’est tout sauf être un bon parti. Ça ne les empêchait pas de plaire. Le désir n’a pas de règles, mais il a quelques constantes. Leurs corps, leurs attitudes faisaient entrer en résonance les ingrédients magiques qui déclenchent les étincelles. Et tout le reste : leur indifférence à côtoyer le danger, leur élégance à ne jamais se plaindre, ce mystère qui les entourait comme s’ils n’étaient pas le commun des mortels en s’engageant dans un combat inégal contre la mort. Peut-être qu’ils détenaient un secret, une aptitude particulière, tels ces Indiens qui, dit-on, ignorent le vertige et construisent des gratte-ciel en Amérique à des centaines de mètres au-dessus du vide. Valser avec le danger, l’enlacer à la lisière de l’abîme et tanguer sans trembler aux frontières de l’enfer les rendait irrésistibles.

Tandis que Léna, la patronne du café, apportait leur commande et qu’ils levaient leurs verres à toutes les beautés qu’ils apercevaient, leurs bras dénudés aux muscles saillants, tannés, dépassaient des manches de leurs chemises remontées haut sur leurs épaules. Les femmes leur renvoyaient leurs sourires. Après tout, ici, dans le Sud, la guerre était finie. On pouvait bien sourire à n’importe qui.

Léna remarqua tout de suite que Vincent était nouveau.

— Fabien a réussi à vous embaucher ?

— J’ai pas eu besoin de le pousser, qu’est-ce que tu crois ? Il est venu tout seul, comme un grand, répondit Fabien à la place de Vincent.

— Moi je crois que tu leur jettes des sorts. Ils te suivraient n’importe où…

— Je croyais que c’était toi, la spécialiste des sortilèges…

Léna partit chercher la suite de la commande en souriant.

Il n’avait pas échappé à Vincent qu’elle était belle et qu’elle possédait ce je-ne-sais-quoi qui retient l’attention, mais son seul objectif était d’orienter la conversation sur les Allemands. Il lança avec tout ce qu’il pouvait récupérer de désinvolture en lui :

— Alors, les schleus, maintenant qu’ils déminent toutes les saloperies qu’ils nous ont laissées, ils en sont toujours persuadés de leur « Arbeit macht frei » ?

À leurs éclats de rire, Vincent sut qu’il était adopté par les démineurs. En revanche, la réponse qu’il reçut n’était pas celle qu’il attendait.

— Ouais, enfin les Allemands, ne t’inquiète pas, ils ne vont pas rester longtemps.

Ça ne l’inquiétait pas : ça l’anéantissait. Max surenchérit.

— On est fin avril, je te parie qu’au mois de mai, l’Allemagne aura capitulé. Et à la fin de la guerre, normalement, tout le monde rentre chez soi. Avec les bombardements qu’ils se prennent sur le coin de la figure, ils vont pas être déçus de ce qu’ils vont trouver en rentrant chez eux !

Vincent ne montra rien de ses inquiétudes et se tourna vers Fabien.

— T’en penses quoi ?

— Je te résume. Treize millions de mines. Trois mille volontaires. Tu comprends que dans l’équation on ait besoin des cinquante mille prisonniers.

— Donc ils vont rester ?

— Aubrac en voudrait même le double. Mais c’est loin d’être gagné : tout va se jouer à la conférence de San Francisco. Va falloir convaincre cinquante pays de violer le droit international.

— Oui enfin, les boches, on ne va pas les plaindre…

— Ah mais ça, tout le monde est d’accord pour que les Allemands réparent ! À genoux. À la schlague, même. Et pas que chez nous. Alors le déminage, pourquoi pas ? Seulement nos bien-aimés diplomates voudraient qu’on le fasse sans que ça se sache, sous le manteau. Aubrac est contre. Il a raison : on va se faire cueillir à la première occasion. Faire travailler des prisonniers sur des plages ou des routes à ciel ouvert, c’est pas discret…

— Mais là, les Allemands, ils déminent…

— Ils détectent, rectifia Fabien. La conférence vient de commencer – on profite du flou.

Léna était revenue apporter le reste des consommations.

— Moi je préférerais qu’il n’y ait que les Allemands qui risquent leur vie.

— T’inquiète, Léna, les risques, on les mesure.

— Un risque, ça ne se mesure jamais. C’est le principe !

— Léna, on est là pour se détendre ! Et puis tu le sais qu’on a une bonne étoile…

Bien sûr. Elle n’allait rien changer : les démineurs ne croyaient pas qu’ils allaient mourir en déminant, le gouvernement pensait qu’ils pouvaient déminer sans les Allemands, et ceux qui profitaient de leur sacrifice pensaient que le déminage se faisait tout seul.

En versant un verre de vin blanc à Vincent, elle s’attarda un instant sur son visage. Peut-être que celui-là était moins inconscient que les autres et qu’elle pourrait le sauver ?

— Franchement, pourquoi vous vous engagez ? Vous n’avez rien de mieux à faire que déminer ?

— Si on ne le fait pas, qui le fera ?

Les démineurs levèrent tous leur verre à la réponse de Vincent, comme si c’était une devise, un acte de foi, le serment des mousquetaires.

Léna s’était trompée. Il était comme les autres. Il s’accrochait à ses illusions. Personne ne peut vivre sans le déni, la seule religion universelle.

*

Deux jours plus tôt, Vincent avait retrouvé Audrey en bas de la volée de marches de la gare Saint-Charles. Il régnait à Marseille une joie de vivre et une fierté renforcées par la victoire magistrale contre les Allemands, qui vengeait les terribles rafles de janvier 43, et le dynamitage de mille cinq cents immeubles du quartier du Vieux-Port. Ordonnés par les Allemands et organisés par les Français, ces crimes étaient un traumatisme, d’autant plus que le premier flic de Vichy, René Bousquet, était allé de lui-même bien au-delà des espérances de l’occupant, comme il l’avait déjà fait lors de la rafle du Vel d’Hiv.

Les Marseillais n’avaient pas attendu qu’on vienne les libérer. Comme à Paris, ils s’étaient soulevés juste avant l’arrivée des troupes françaises et des Alliés et l’exaltation de cette insurrection victorieuse, la conviction irrésistible, décisive, des insurgés, était encore en suspension dans l’air, sur tous les visages, tous les sourires.

Audrey était rayonnante. Volubile, elle ne parlait que de la fougue qui s’était emparée de la cité phocéenne, d’un coup ; la foule tumultueuse dans les rues, les femmes et les enfants, le flot de gens, de gens révoltés et heureux, sûrs de vaincre. Le mouvement avait repris ses droits sur la cité engourdie, les rues vides et les passants rapetissés par la peur. C’était ça la Libération : les insurgés avaient gagné sur le cynisme coupable des collaborateurs et la morbidité nazie par leur ferveur de vivre.

Et puis Audrey s’enthousiasmait de la nouvelle vie qui s’annonçait.

— Cette fois, tout va changer. La preuve : demain, j’irai voter aux municipales ! Tu te rends compte ? Les voix des femmes vont compter. C’est pas trop tôt, non ?

Bien sûr, Vincent trouvait ça enthousiasmant, bien sûr, il s’en voulait de ne pas être transporté d’allégresse, comme elle, mais après avoir partagé ses emballements, ses convictions, il devenait pesant de ne pas parler d’Ariane.

— Tu as des nouvelles d’elle ?

Audrey appréhendait cette question depuis que Vincent lui était apparu en haut des marches de la gare, peut-être encore plus beau que dans son souvenir. Son regard intense, brûlant, qui ne brûlait malheureusement pas pour elle, avait gagné en intensité et en fièvre. Ses yeux noirs de loin et verts de près, pailletés pour celle qui le regardait les yeux dans les yeux, ne se détacheraient pas d’elle avant qu’elle ait répondu, qu’elle ait dit tout ce qu’elle savait, qu’elle ait craché tout ce qu’il voulait entendre.

Que savait-elle dans le fond ? Avec Ariane, on ne savait rien, on pressentait, on se trompait. Et lui, Vincent, voulait-il vraiment entendre ce qu’elle aurait pu dire, ce qu’elle appréhendait ? Elle reprit son calme. Elle allait engager la conversation pas à pas, gagner du terrain, on verrait bien.

— La dernière fois que je l’ai vue, c’était chez moi.

— Quand ?

— Il y a plus d’un an demi… En juin, juin 43.

— C’est le moment où ses parents ont cessé d’avoir de ses nouvelles.

— Tu es sûr ?

— C’est ce qu’ils m’ont dit. Elle a quitté leur ferme, ils ne l’ont plus revue.

— C’est pourtant eux qui lui ont demandé de reprendre sa vie. Sa mère allait mieux, ils n’avaient plus besoin d’être aidés.

Pour Vincent, il y avait un problème : Ariane avait continué de lui écrire qu’elle mettait entre parenthèses sa thèse de médecine pour seconder ses parents : sa mère était malade, leur apprenti avait été tué au début des combats. Un autre avait dû partir au STO. Tout seuls, avec les réquisitions incessantes des Allemands, ils ne s’en sortaient pas.

Audrey voyait bien que Vincent était déconcerté, mais les quelques réponses vagues qu’elle lui lançait en pâture, le temps de réfléchir, ne le rassuraient pas.

— Je ne suis pas la mieux placée pour te parler d’Ariane. Peut-être qu’Irène en saurait plus. Après tout, c’est elle son amie d’enfance, elle à qui elle disait tout.

— Irène s’est engagée pour rapatrier nos prisonniers. J’ai essayé de la joindre. À l’heure qu’il est, elle doit être au fin fond de l’Allemagne, ou en Pologne.

Audrey aurait aimé en savoir plus sur ce qui s’était passé pour Vincent dans ces camps de prisonniers, mais n’osait pas le brusquer.

Vincent entendait presque ses interrogations muettes, mais cela lui semblait inopportun, en cette journée radieuse, de rappeler les heures sombres de sa captivité dans d’atroces baraquements, ces heures imprégnées de terre boueuse, de froid, de peau et d’os glacés, de peur, de violences et d’humiliations, comme si toutes ces années n’étaient constituées que de mois d’hiver. Qui aime convoquer l’hiver au beau milieu du printemps ? Cela l’enveloppait sans doute d’une aura de mystère qu’il ne recherchait pas, mais c’était comme ça.

Vincent surprit le regard d’Audrey sur lui. Il était embarrassé d’avoir eu à se découvrir devant elle. Il lui était pourtant reconnaissant de ne pas avoir évoqué à voix haute ce qui rendait sa démarche sûrement insolite. Après tout, ce n’était pas à lui de rechercher Ariane. Audrey aurait sans doute mieux compris que celui qui vienne la voir, aujourd’hui, pour savoir pourquoi elle avait disparu soit l’homme à qui elle était mariée quand Vincent l’avait rencontrée. Personne ne savait qu’Ariane l’avait quitté pour Vincent, et il n’avouerait jamais à personne qu’ils s’étaient aimés en secret.

*

Le grand air sur le port, le tintement joyeux des gréements, les battements d’ailes des voiles rappelaient à Vincent sa vie d’étudiant et les cafés pris en terrasse, mais pour échanger des confidences, il fallait être seul avec Audrey, dans un espace fermé qui ne laisserait pas partir les émotions au gré du vent.

Il prétendit ne pas se sentir bien au milieu de tous ces gens, il n’avait plus l’habitude. Et puis le port avait tellement changé maintenant que les Allemands avaient fait exploser l’immense pont transbordeur. La prouesse technique de cette toile d’araignée géante, la modernité de ses filins d’acier faisaient la fierté des Marseillais et l’admiration des architectes du Bauhaus. Son absence était aussi criante que si l’on avait ôté la tour Eiffel à Paris. Et les ruines, là, en face du fort, toutes ces rues, tous ces immeubles détruits du quartier Saint-Jean qu’on mettrait un temps infini à reconstruire et qui empêchaient d’oublier. Elle comprenait ? Il mentait à peine et Audrey eut l’air sincèrement désolé.

— Tu veux rentrer ?

— On ne pourrait pas aller chez toi ?

Audrey aurait adoré qu’il lui propose cela auparavant, mais là, maintenant… Elle qui n’avait jamais deviné quel était le lien entre Vincent et Ariane avait bien saisi désormais qu’il n’était là que pour parler d’elle.

Elle l’amena dans le petit appartement dont elle avait hérité de sa mère. Perché au dernier étage, sous les toits, il s’ouvrait sur une minuscule terrasse, envahie de plantes sauvages qu’elle avait ramassées dans la campagne. Elle lui servit un café médiocre, mais au moins elle en avait trouvé.

— Ariane est restée trois semaines chez moi. Et puis elle est partie.

— Où ?

— Je ne sais pas ! Je pensais qu’elle essaierait de réintégrer l’hôpital. J’étais prête à l’aider. Je travaille à la Timone maintenant. Ils l’auraient engagée. Mais elle ne voulait pas. »

Extraits

« Et pendant que le gardien lui livrait ses pensées impérissables sur le monde comme il va, Vincent sentit qu’il tenait là le seul moyen de retrouver Ariane. Des mille façons qu’il avait envisagées, il n’en voyait désormais plus aucune autre de valable que celle, folle, de s’engager dans cette équipe de déminage pour s’approcher des prisonniers allemands qui venaient du château des Eyguières. Il allait pouvoir entrer en communication avec eux, les aborder par paliers, entamer des discussions décousues, puis peu à peu, les apprivoiser. Lentement. Sûrement. Gagner leur confiance et leur estime en travaillant d’égal à égal à leurs côtés. Savoir enfin ce qui était arrivé à Ariane pendant l’Occupation, pourquoi elle avait disparu, où elle était. Et s’il avait de la chance, débusquer au sein même de l’équipe de démineurs le soldat allié dont parlait Ariane, ou l’officier dangereux dont parlait Irène. » p. 64

« Quand on aime lire, on est sauvé. » p. 67

À propos de l’autrice

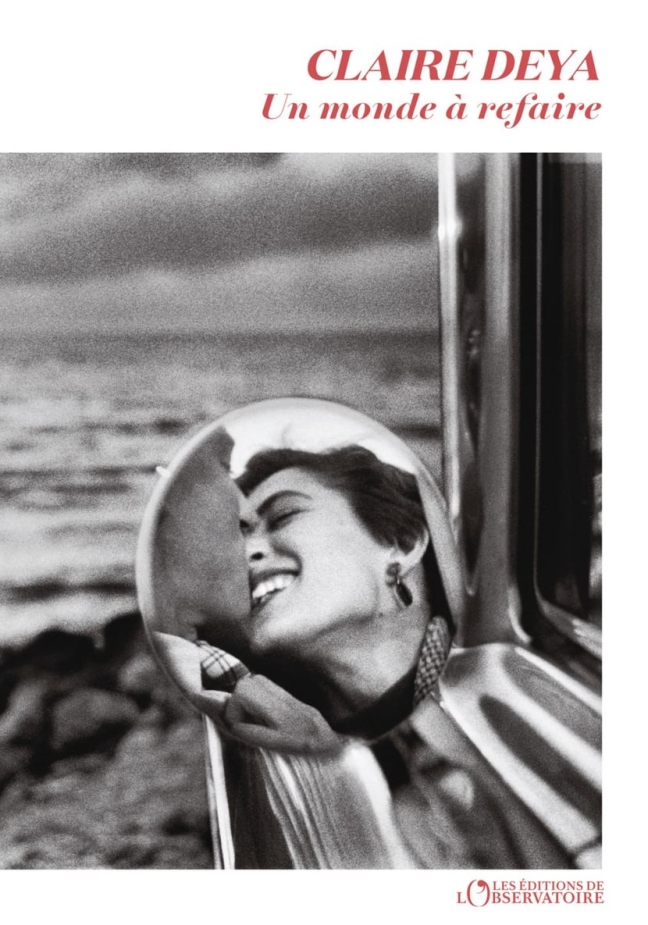

Claire Deya © Photo Eric Bottero

Claire Deya © Photo Eric Bottero

Claire Deya est scénariste. Un monde à refaire est son premier roman. (Source: Éditions de l’Observatoire)

Tags

#unmondearefaire #ClaireDeya #editionsdelobservatoire #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #roman #VendrediLecture #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #primoroman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie