En deux mots

Dans le village, les habitants sont confrontés à un angoissant phénomène. La nuit s’est installée pour durer. Sous la seule lumière de la lune, ils doivent essayer de comprendre et chercher à s’en sortir. Josselin y voit quant à lui l’œuvre d’une sorcière.

Ma note

★★★ (bien aimé)

Ma chronique

« Les choses arrivent. C’est tout. »

Sous des airs de conte apocalyptique, le premier roman de Laura El Makki confronte des villageois à une nuit qui n’en finit pas. Une situation de crise qui révèle les personnalités.

Cette nuit est pour Anna «comme un vœu fait avant d’éteindre une bougie et qui s’exauce». En prenant le chemin de la maison, elle sait que désormais rien ne sera plus comme avant. Elle a franchi une étape sur son parcours initiatique et rentre discrètement chez elle et «s’endort tout habillée, l’odeur de Pierre sur sa peau. Son corps à lui encore en elle.»

Ce qu’elle ignore, c’est que dans le village endormi Ethel l’a vu passer. Ethel qui aime ces heures qui lui donnent l’impression qu’elle domine ce coin reculé, que son idée de tout reprendre de zéro a fonctionné. Un jour, elle avait quitté son domicile et son métier d’enseignante et était montée dans un train, venant compléter la liste des quelque 10000 personnes qui disparaissent chaque année. Elle voulait «décider de l’histoire à écrire. Elle était une femme libre, après tout. De choisir, d’essayer, de rater, de souffrir. Un couteau qui joue à se planter entre les doigts.»

Alors, elle avait débarqué dans ce village perdu. Alors, elle avait choisi Josselin qui lui n’avait jamais pris le train, ne vivait que de sa maison et ses bêtes. Si son homme se réveille alors que le jour ne s’est pas levé, c’est en raison du bruit qui a trahi Ethel. Un instant, il se demande ce qu’elle peut faire de si bon matin, mais très vite ses pensées vont être accaparées par un problème autrement plus sérieux. Les bêtes ont disparu, l’électricité est coupée, les montres ne fonctionnent pas davantage que les téléphones et les voitures ne démarrent plus. Tout semble figé, jusqu’à la lune qui semble un peu plus grande que d’habitude, seul point positif dans cette malédiction, car elle les éclaire.

Pour rassurer les villageois désorientés, et peut-être aussi pour asseoir son autorité, Josselin décide que cette femme solitaire qui vit un peu à l’écart leur a jeté un sort, qu’il faut la chasser pour que tout revienne dans l’ordre. Y croit-il vraiment? Toujours est-il qu’il cherche à persuader la communauté de monter une expédition pour en avoir le cœur net.

Gautier, un jeune orphelin, va lui aussi faire preuve d’imagination pour trouver les causes de ce drame et essayer d’en sortir.

Car tout n’est pas noir dans ce conte postapocalyptique. C’est peut-être aussi ce qui en fait son originalité par rapport aux autres œuvres partant de ce même postulat comme Si le soleil ne revenait pas de Charles-Ferdinand Ramuz (qui a aussi donné lieu au film éponyme de Claude Goretta) ou Le soleil ne se leva pas d’André Dahl. Dans le style mêlé d’envolées poétiques de Laura El Makki, on ne sait combien de lunes il va falloir attendre, mais il se pourrait bien qu’à nouveau le jour se lève…

La primo-romancière dit s’être inspirée de la période du confinement – quand soudain tout s’arrête – pour écrire ce conte noir. Un moment suspendu durant lequel, il faut remettre en question ses choix, se reconnecter à la nature. Voilà en quelque sorte la version poétique de Chaleur humaine de Serge Joncour.

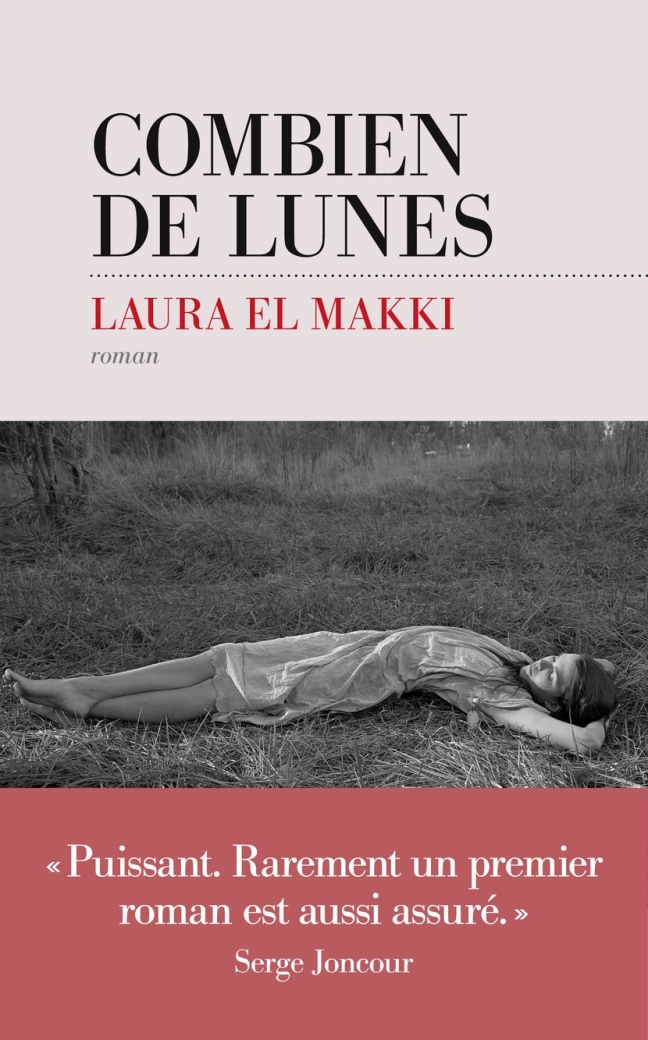

Combien de lunes

Laura El Makki

Éditions Les Escales

Roman

160 p., 20 €

EAN 9782365697798

Paru le 24/08/2023

Où?

Le roman est situé dans un village isolé, sans davantage de précisions.

Quand?

L’action n’est pas davantage située dans le temps.

Ce qu’en dit l’éditeur

Sommes-nous capables de nous reconnaître dans la nuit ?

Un matin comme un autre, le soleil ne se lève pas. Les bêtes disparaissent. Les voitures et les téléphones cessent de fonctionner. Et c’est tout un village – le monde, peut-être – qui est plongé dans le noir.

La jeune Anna, qui vient de connaître l’amour, Ethel, qui a perdu depuis longtemps le fil de sa vie, Josselin, qu’un accident a rendu aussi monstrueux qu’hostile, et le petit Gautier, à l’imagination admirable, cherchent à vivre dans cette nuit souveraine. Une femme étrange, vivant en retrait du village, est vite soupçonnée d’avoir jeté un sort au ciel et devient l’objet de toutes les obsessions.

Colossale, éblouissante, la Lune seule les éclaire tous, désarmés et tâtonnants. Elle les guide et peu à peu les transforme, remettant tout en jeu : leurs choix passés et leurs désirs enfouis. Et si, loin d’être la fin d’un monde, cette nuit était le début d’un autre ?

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Laura El Makki présente «Combien de lunes » © Production Librairie Mollat

Les premières pages du livre

« car ce qu’il s’est passé n’a pas d’importance

seul compte ce qui n’a pas encore eu lieu

mais je sais la soif de comprendre

je sais ce qui traverse les cœurs et construit les jours

les questions les regrets et les choses jamais dites qui resteront au fond quelque part

parce qu’il faudrait soudain un peu de courage

le moment propice qu’on attend et qui ne vient jamais

pour oser aller dans cet endroit arracher les racines regarder en face ce qu’on a à l’intérieur

le prendre dans ses mains s’en occuper comme d’un enfant perdu

et dire ces choses leur enlèverait du sens de la justesse

tout ce qui les a polies

l’informulable l’inavouable

et elles se multiplieront

toutes les ramifications

les petites branches pousseront sous la peau comme un arbre

elles poussent déjà dans le silence le sommeil quand nous parlons rions mangeons aimons

elles chatouillent la fine écorce

ne les entendez-vous pas pousser parfois

nous les entendrons longtemps si nous sommes chanceux

et nous nous dirons que ce n’est pas possible

nous n’en aurons rien à faire

nous déciderons de les ignorer les moquer les étouffer

parce qu’il faut bien vivre

et pourtant un jour il faudra l’écouter la chérir

la forêt en nous

1

Anna

Avec une agilité parfaite, Anna retombe sur ses pieds. Le mur a frotté son ventre et éraflé ses genoux. Sa peau brûle un peu. « Fais gaffe au chien », dit Pierre. Elle s’est laissée tomber de deux mètres, plus rien ne lui fait peur. Elle longe la façade, évite le gravier qui réveillerait tout le monde et marche sur les gros cailloux qui délimitent les fuchsias, les fleurs préférées de Mme Letourneur, ex aequo, aime-t-elle souvent préciser, avec les hortensias bleus. Anna avance en funambule. Le matin arrive. Victorieuse, elle atteint la route et regarde Pierre à la fenêtre. Elle croit voir un sourire sur son visage et lui fait un signe rapide de la main. Le mouvement de son ombre fait aboyer le chien qui se lance après elle. Anna se met à courir, ivre de cette nuit qu’elle n’oubliera jamais.

Dans l’obscurité bleue, son corps se découpe, sec, léger, plein d’une assurance nouvelle. Elle n’en revient pas de ce qui vient de se passer et rit en pensant qu’elle n’est plus la même, que cela se verra peut-être, que les copines, sa mère, son père, sa sœur, ceux qui la connaissent lui demanderont demain si elle va bien, ils seront à l’affût d’un changement, la coiffure peut-être, et elle répondra « non », évidemment, alors que si, tout aura changé. Plus elle y pense, plus c’est clair. Même ces maisons de pierre qu’elle voit depuis toujours, cette route qu’elle foule depuis toute petite et qu’elle connaît par cœur, tout lui paraît différent. La vie n’est plus la même.

Maintenant la nuit l’enserre. C’est une nuit comme un vœu fait avant d’éteindre une bougie et qui s’exauce.

Anna pense à toutes ces fois où le chagrin l’a gouvernée, à ce qu’il faut de force pour tenir, aux choses qu’elle aimerait faire désormais. Tout lui semble possible. Il faut se dépêcher, répondre à chaque intention qui se manifeste. Et même si un jour tout est amené à se défaire, si tout doit s’arrêter, elle saura que cet instant a existé. Dans sa tête, elle en trace les contours pour s’en souvenir, pour après. Les yeux fermés, les poings serrés, elle sent son cœur prêt à heurter ses côtes. C’est donc ça, vivre. Elle court et son corps ne ressent pas la fatigue. Au loin, elle aperçoit les rondeurs franches de la lune qui perce derrière les arbres. Certains semblent flotter sans tronc dans le ciel noir.

Arrivée à hauteur de la rivière, elle s’arrête pour reprendre son souffle. L’air charrie une mélodie indistincte, le cri d’un hibou, des feuilles nerveuses, des branches qui craquent, et le courant léger avec son bruit de toujours. Anna plonge sa main dans l’eau. De petites vagues se forment au contact de ses doigts puis de grands arcs souples, et sur cette toile qui lèche sa peau, elle n’arrive pas à distinguer ce qui s’y reflète, la pierre voisine, son visage ou l’ombre du grand saule qui flotte à côté. Elle boit, pose ses doigts frais sur sa nuque, et repart.

La route monte en faux plat. Elle poursuit tout droit, passe au coin de la « mortelle », devant le Christ sur sa croix, elle résiste au point de côté qui s’installe, elle entend d’ici son père qui dirait que ça se corse. Depuis dix ans au moins, il s’entraîne pour le marathon mais déclare forfait dès qu’il s’agit d’y aller. C’est avec lui qu’elle court d’habitude. Les dimanches matin, ils vont jusqu’au mascaret. D’une même foulée, ils filent droit vers la vague et, quand la terre n’est pas trop molle, ils rejoignent le vieux presbytère en ruine de l’autre côté sans jamais dire un mot, sauf quand Anna sent la petite aiguille derrière ses côtes. Alors son père lui dit de vider ses poumons, complètement, de souffler. « Voilà, encore et… inspire ! » Anna sait comment faire. Elle vide ses poumons et maintient sa foulée, comme son père le lui a appris. L’aiguille disparaît. L’air lui chatouille la gorge. Elle ricoche sur le sol.

Le vent soulève les graminées géantes qui ornent les grilles entrouvertes du domaine. Anna évite les chaises abandonnées sur la pelouse, le fouillis du tuyau d’arrosage et s’agenouille comme on prie à hauteur du lion en granit qui surveille la porte. Il a les muscles saillants et une crinière massive. Dans l’escalier, il y a une photo d’elle assise à côté de lui, elle doit avoir trois ans, son bras est posé autour de son cou. Sa mère a toujours aimé qu’elle prenne la pose et lui a appris à sourire, même si l’envie lui manquait. C’est ainsi que se bâtissent les souvenirs chez elle, en ayant l’air heureux.

Anna glisse sa main entre les deux grosses pattes et saisit une clef. Elle reprend son souffle et fixe les yeux déserts de l’animal qui a tout vu, qui voit tout depuis si longtemps, et elle pense aux secrets qu’il garde. Des choses lui reviennent en tête. L’impulsion est forte. Anna la sent venir et s’échapper, soudain nostalgique d’un instant qu’elle aurait voulu retenir.

Dans la maison, ça sent encore le repas du soir, une odeur de légumes bouillis et de vin. Les pièces muettes attendent d’être envahies. Anna pense au peu d’heures qui lui restent avant que le réveil sonne, au contrôle de maths à 10 h 30, aux dix balles qu’elle doit à Lucie. Hier, elles avaient trois heures devant elles, elles ont marché le long de la départementale pour aller en ville dans le magasin qu’elles préfèrent. Anna a essayé un rouge à lèvres très rouge. Dans le miroir, elle ne s’est pas reconnue et cela lui a plu d’être quelqu’un d’autre. Lucie lui a dit « Prends-le ! Il te va trop bien. » Et Anna a répondu « J’ai pas assez sur moi et puis ma mère voudra jamais que je mette ça. » Alors Lucie a ouvert son porte-monnaie, un cœur au tissu abîmé auquel elle tient plus que tout. « Tu me les rendras. » Elles étaient reparties en se tenant par le bras, le rouge à lèvres dans un étui doré qu’Anna ne porterait probablement jamais mais qui était une promesse, qui scellait une amitié que les deux jeunes filles voulaient indéfectible, surtout Lucie qui la faisait passer avant le reste, les cours, la famille et bien sûr les copains. C’était elle, la gardienne de leurs phrases fétiches, des gestes, des goûts et des souvenirs communs, de tout ce qui s’amoncelait comme un trésor imprenable et que chacune chérissait sans se le dire.

Anna monte l’escalier, longe le couloir tapissé qui file jusqu’à sa chambre, passant discrètement devant celle de ses parents puis devant la porte vitrée qui mène au grenier. À cet instant, elle ferme les yeux, un réflexe de l’enfance, comme si cela pouvait la protéger de la peur ridicule qui est là, tapie en elle, avec ses images informes, ses mains énormes, toutes ces chimères qui ont fini par la façonner entre autres choses inoubliables : les amis imaginaires, les carnets enfouis sous les matelas, les rires sur la balançoire, les étreintes et les pleurs aussi, et puis ce que les doigts ont désigné à l’horizon, les nuages comme des histoires, le vide des dimanches après-midi, ces moments où l’on sait que quelqu’un vous manque.

Elle tombe en étoile sur son lit. Les bruits vagues de la maison s’estompent et elle n’entend plus bientôt qu’une branche caresser la vitre de sa chambre, et son cœur tambouriner.

Demain, maintenant déjà, la nouvelle vie.

Elle s’endort tout habillée, l’odeur de Pierre sur sa peau. Son corps à lui encore en elle.

2

Ethel

Le froid lui tire des larmes. Elle n’aurait pas dû mettre de mascara. C’est pourtant son plaisir, « sa coquetterie » dit son mari, et il souligne souvent ce mot d’un geste appuyé avant de s’éclipser, la laissant comme sur le bord de la route, ne sachant trop où aller.

Ethel s’essuie le coin des paupières. Elle pense à ce mot prononcé par Josselin et à tous ces mots, toutes ces phrases qu’ils n’échangent plus, à la parole qui entre eux a étrangement disparu et au risque que chacun prend, quelquefois, pour la faire de nouveau exister. Elle réfléchit, tente de se souvenir du moment où ils ont cessé de s’adresser l’un à l’autre, se demande comment leur vie peut, depuis si longtemps, s’organiser dans le silence. Elle a peur de trouver des réponses. Dans le noir, elle imagine que tout va bien.

Elle est passée très vite. Des cheveux qui volent et une foulée légère, presque pas de bruit. La petite Anna. Enfin, petite, plus vraiment. Elle a l’âge des grandes choses et elle doit le savoir. Le meilleur à venir, pense Ethel, le meilleur, juste devant.

C’est plutôt rare de voir passer quelqu’un à cette heure-ci, une heure qui n’appartient qu’à Ethel d’habitude. C’est le seul avantage de son travail, un privilège même : connaître ce temps d’avant le jour que la plupart des gens, toujours endormis, ne connaîtront jamais.

Elle jette un œil à l’étage de la maison. L’essaim n’est plus là. Josselin a fait le nécessaire, c’est ce qu’il a dit hier. Il avait dit la même chose la semaine dernière mais elles bourdonnaient encore entre les pierres, elles avaient pénétré les poutres et, d’épuisement peut-être, s’étaient laissées mourir sur le sol. Ethel n’avait pas osé les toucher, elle avait toujours eu peur des abeilles. Dans le silence, elle avait assisté à leur mort et observé leurs abdomens tremblants sur le parquet, hypnotisée par la finesse de leurs ailes aux reflets opalins.

Ses pieds sur le gravier brisent un silence qu’elle aurait voulu total. À chaque pas, elle regrette son élan, s’arrêtant parfois quelques secondes, retenant comme elle peut son poids pour mesurer ce qu’elle va de nouveau déchirer. C’est tout elle ça, la précaution dans l’intention, la peur infinie de déranger le monde. Josselin dort là-haut. Ils se sont couchés tard hier, elle n’a presque pas dormi.

Elle repense au dîner, les courbes de la viande, le feu qu’il aurait fallu chahuter. Elle avait si peu parlé, elle aurait pu s’en charger. Et la voix de Suzanne qui repose son verre tout juste rempli, ce verre de vin qu’elle n’a pas bu et cette phrase : « On a quelque chose à vous annoncer. » Ethel savait exactement ce qu’elle allait dire, et elle aurait voulu ne pas être là pour l’entendre. Elle avait posé ses couverts, levé les yeux vers Suzanne, vers Adalric qui lui tenait la main, et elle avait senti la vague arriver, « C’est pas vrai ! », elle avait souri, joué la surprise et la joie, disant ce que n’importe quelle amie aurait dit à cet instant, « C’est merveilleux ! T’es à combien ? Tu te sens comment ? », et dans cette comédie qui la sauvait provisoirement du naufrage, elle avait renversé son verre, le vin s’était étalé comme du sang sur la nappe qui était fichue maintenant, et elle avait ressenti une peine immense qui l’avait écrasée, une peine inconnue, idiote, et elle avait regardé Josselin qui ne disait pas un mot, n’endiguait pas le vin. Josselin, qui n’avait aucune idée de ce qui se passait en elle.

Ethel les avait raccompagnés à la porte et elle avait remarqué la délicatesse des genoux de Suzanne, ses chevilles, les attaches fragiles de ses articulations. Elle avait de belles jambes. Suzanne avait serré sa main très fort. « On fait un truc toutes les deux bientôt ? » Ethel avait fait oui de la tête et s’était sentie obligée d’ajouter « Je suis si heureuse pour vous », c’était une évidence mais il fallait s’en persuader encore. « Je t’appelle demain ? » Suzanne avait embrassé sa joue chaude et Ethel avait retenu sa main encore un peu, elle voulait la garder auprès d’elle, lui dire un mot peut-être, juste prendre quelque chose de son bonheur et de la force qui désormais l’habitait et allait grandir, et elle s’était dit : « Avec un peu de chance, cette force traversera ma peau, pénétrera mes veines, mon cœur, l’irriguera d’un coup et pour toujours et je serai sauvée. » Elle avait serré la main de Suzanne comme elle boirait à une source. La vie, peut-être, viendrait la contaminer.

Ethel s’engouffre dans la voiture. Elle pense à la route, aux champs humides, à l’inconfort de ce trajet sans relief, au vide de ce pays de pierres qui, au fond, ne lui a jamais plu. Cette vie à la campagne, elle l’a pourtant voulue. Elle cherchait un endroit pour calmer ce qui la consumait, elle n’en pouvait plus des rêves, de leurs décombres, elle avait tout fait pour que quelque chose arrive mais rien n’était arrivé et elle s’était demandé jusqu’où aller encore, à quel moment elle mettrait un terme à tout cela, et un matin, elle avait tout lâché, tout laissé derrière elle. La cuisine où elle aimait réfléchir, son bureau recouvert de livres, la chambre, les vêtements, les photos et Louis qui, comme chaque jour avant de partir, l’avait embrassée dans le cou et avait claqué la porte. Il ne rentrerait pas tard, il achèterait du pain sur le chemin, ils se raconteraient leur journée avant de tomber de fatigue. « À ce soir ! » Elle avait entendu l’ascenseur s’ouvrir en bas, le porche grincer et se refermer.

Elle n’avait pas vraiment réfléchi. Elle était perdue, elle voulait se trouver. Mieux, devenir. À la gare, elle avait regardé l’écran des départs et elle avait pensé à ce chiffre entendu à la radio il y avait quelques semaines. Dix mille. C’était le nombre de personnes qui disparaissaient chaque année dans le pays sans qu’on retrouve leur trace. Dix mille, c’était beaucoup, et elle se demandait où étaient tous ces corps, s’ils étaient encore vivants, s’ils se cachaient, comment vivre sans être vu. Ethel avait souvent pensé à disparaître. Pas mourir, juste s’évaporer. Elle s’était demandé comment effacer les traces qu’on laisse sans s’en rendre compte, elle aurait aimé avoir le pouvoir de la mer qui avale en quelques secondes les châteaux de sable qu’on a mis des heures à construire. Elle avait pensé aux autres aussi, au chagrin que sa disparition causerait. C’était une idée tordue, l’espoir inavouable qu’elle puisse être regrettée. Voie 9, un train partait. Devenir, peut-être. Elle était montée dedans sans le dire à personne, sans prévenir sa mère, ses collègues, ses élèves, sans un mot pour Louis. Juste avant, elle avait jeté son téléphone dans une poubelle. Elle avait aimé tout reprendre de zéro, décider de l’histoire à écrire. Elle était une femme libre, après tout. De choisir, d’essayer, de rater, de souffrir. Un couteau qui joue à se planter entre les doigts.

Parfois, elle frissonnait de son audace. Ce que certains rêvent de faire en silence, tout quitter, tout oublier, cette petite révolution de l’âme qu’on tente par tous les moyens de faire taire, elle lui avait donné sa chance. Pour inaugurer sa nouvelle vie, elle s’était teint les cheveux et elle avait travaillé comme serveuse au bar-tabac du coin. Elle y travaille encore. Le patron avait accepté de ne pas la déclarer, de ne pas poser de questions. Elle gardait un œil sur les journaux, quelqu’un la cherchait peut-être mais les nouvelles tombaient et rien ne se passait. Son évaporation fonctionnait.

C’est là-bas, un matin, qu’elle a rencontré Josselin. Il venait presque tous les jours acheter ses cigarettes. Il habitait plus loin, dans les champs. Il disait toujours « Ma terre, mes bêtes. » Sa maison, c’était sa mémoire et sa vie.

Josselin était né et avait toujours vécu dans la région. Comme les autres, il ne fermait jamais sa porte à clef avant d’aller dormir, il savait comment les vieux se tuaient, au cidre ou aux poutres des granges, les jours de pluie et de solitude. Il avait grandi au milieu d’hommes et de femmes dont le cœur avait disparu, qui ne lisaient pas, sortaient peu et n’avaient jamais appris à aimer. Ethel savait tout cela quand elle s’était installée avec Josselin, qu’il était rempli d’une colère capable de se fracasser contre n’importe quoi pourvu qu’elle sorte et qu’il n’ait plus à la subir. Elle l’avait vu faire, tuer un agneau, découper du bois, sans jamais retenir son bras ni douter de son devoir. Ses gestes fendaient le vide et la matière. Elle gardait de ces instants des images brèves et nettes : le soleil pâle à travers les branches, l’herbe humide sur les bottes, cette odeur de terre qui flotte. Elle avait tout de suite aimé Josselin, elle n’aurait su dire pourquoi.

Ethel ajuste son rétroviseur et frotte le contour inférieur de son œil, léchant un peu son doigt pour éclaircir la traînée noire. Elle met les clefs sur le volant. La voiture s’emballe légèrement et le moteur, comme épuisé, grince en continu. Elle essaie de nouveau, s’acharne, soudain grossière. Elle éventre son sac, cherche entre les mouchoirs, les tickets de caisse et un vieux gilet son téléphone tout juste rechargé qu’elle trouve éteint. Dans le coffre, sa main pressée trouve le parasol de l’été dernier. Le sable colle à ses mains moites et se loge sous ses ongles faits de la veille. Dans un coin, une vieille lampe torche qui ne sert jamais. Foutue, elle aussi. Un léger vent fait lentement plier un arbre contre la porte ouverte. Un grand bras feuillu caresse la tôle et frôle Ethel qui croit un instant être en danger. Mais elle aime avoir peur. Elle a toujours pensé qu’ainsi, elle pouvait exercer son courage.

Ethel lève la tête vers le ciel et regarde la lune comme si c’était la première fois. Elle s’étonne qu’elle soit si grande, si belle, elle se demande pourquoi elle ne la regarde jamais et si elle a toujours été comme ça, grande et belle. Elle ferme les yeux pour les reposer et sent le sommeil la prendre. De petites boules noires, bleues et rouges flottent comme des feux follets sous ses paupières puis se réunissent pour former une boule unique et incandescente. Elle rit, se sait ridicule. Ça fait si longtemps, elle pensait en être débarrassée, mais elle doit bien reconnaître l’évidence. Elle est là, tout habillée dans le jardin, en pleine nuit, alors que tout le monde dort. Elle fait une crise, elle en est certaine.

3

Josselin

Comme toujours, c’est la porte qui le réveille. Josselin connaît la partition par cœur. Les pièces traversées, la prudence des pas dans l’escalier aveugle, les meubles frôlés, le manteau qu’on décroche et les clefs qu’on attrape. Tous les recoins de cette maison, les poignées et les fenêtres sont gravés en lui. Parfois, des silences se font plus longs que d’habitude et il se demande ce qu’Ethel peut bien faire, pourquoi elle ne bouge plus. La bouche déformée, le regard vainqueur dans le miroir, à se faire belle pour quoi, … »

Extrait

« Et Anna comprend. La nuit qui reste, la lune plus grande que d’habitude. Pierre lui a déjà tout expliqué et elle a toujours refusé de le croire. Elle voyait bien qu’il amplifiait les choses, c’était devenu entre eux un sujet pénible, une occasion de dispute, à un moment donné chacun se retenait d’insulter l’autre. Pour elle, l’idée de l’apocalypse avait été fabriquée pour faire peur aux gens, pour les forcer à vivre, il leur fallait une histoire qui les mette en mouvement, leur fasse éprouver l’inutilité des conflits, les heures périssables, l’urgence d’aimer. Et puis, elle avait observé Pierre compter les séismes chaque année, sans en omettre un seul, voir leur nombre croître, tout comme les éruptions volcaniques et la fonte des pôles, le vent qui souffle des villes entières, les gens flottant sur des radeaux, des toits. Elle avait assisté, amusée, à l’’empilement de boîtes de conserve, à l’inventaire précis de ses outils, à sa soudaine obsession pour la musculation et aux heures qu’il passait dans la forêt au lieu d’aller en cours. Elle avait voulu en savoir plus, regarder le monde avec lui et, tout en retenant son opinion, elle avait compris que, peut-être, la vie telle qu’on l’avait connue disparaîtrait un jour, mais elle imaginait qu’ils avaient encore le temps, elle pensait être à l’abri ou que l’avenir donnerait tort à ces prédictions. À l’échelle de sa vie en tout cas, tout lui semblait tenir. » p. 70

À propos de l’autrice

Laura El Makki © Photo Philippe Matsas

Laura El Makki © Photo Philippe Matsas

Laura El Makki est l’autrice de plusieurs biographies (Henry David Thoreau et H. G. Wells, éd. Gallimard ; Les Sœurs Brontë, la force d’exister, éd. Tallandier). Productrice de radio et de podcasts, elle a notamment dirigé les séries Un été avec Proust (2013) et Un été avec Victor Hugo (2015) sur France Inter, adaptées en livres aux Éditions des Équateurs. Combien de lunes est son premier roman. (Source: Éditions Les Escales)

Agence de l’autrice

Page Facebook de l’autrice

Compte Twitter de l’autrice

Compte Instagram de l’autrice

Compte LinkedIn de l’autrice

Tags

#Combiendelunes #LauraElMakki #editionslesescales #hcdahlem #premierroman

#RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #MardiConseil #NetGalleyFrance #roman #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #primoroman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

Pierre Chavagné © Photo DR

Pierre Chavagné © Photo DR