En deux mots

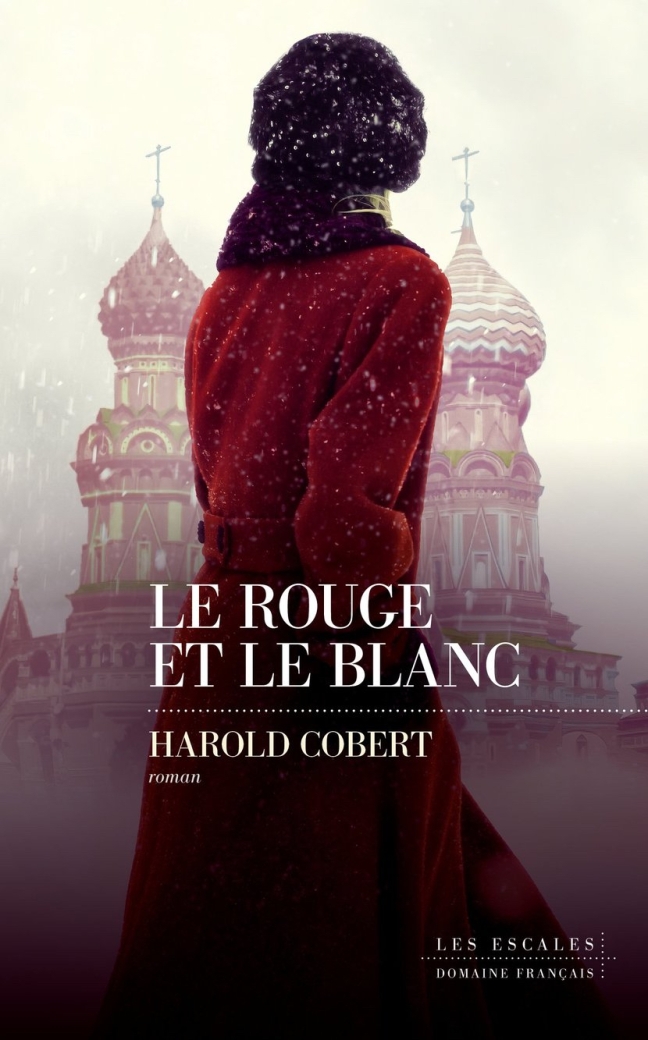

Alexeï et Ivan Narychkine ne sont que des enfants quand la révolution couve en Russie. Mais en 1917, les deux frères, fils d’aristocrates, vont choisir des voies différentes. Entre le rouge, bien décidé à faire triompher le communisme, et le blanc, en faveur d’un gouvernement réformateur et modéré, la guerre va s’engager.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Ivan le terrible, Alexeï le rêveur

En imaginant le destin de deux frères engagés sur des voies politiques opposées, Harold Cobert réussit une fresque éblouissante, pleine de bruit et de fureur sur la Russie de 1910 à 1990. Un tour de force éclairant et éblouissant.

La famille Narychkine séjourne dans sa datcha aux alentours de Saint-Pétersbourg. Nous sommes à l’orée du XXe siècle et déjà les gamins perçoivent leur statut privilégié est bien moins enviable que celui du peuple, à commencer par leur personnel de maison. Une hiérarchie qui les empêche notamment de partager ne fut ce qu’un goûter avec leurs amis d’extraction modeste. Une situation qui leur déplait d’autant plus qu’ils sont tous deux amoureux de Natalia, leur sœur de lait, fille de leur gouvernante et de l’administrateur des terres familiales.

On comprend dès lors leur volonté de faire changer les choses, de réformer un pays qui laisse au tsar et à sa cour tout le pouvoir et toutes les richesses. Et puis, il faut bien s’opposer au père pour s’émanciper.

Mais alors qu’Ivan veut faire la révolution et s’engage dans un groupe secret de bolchéviks, Alexeï – auquel on prédit une future carrière de diplomate – veut abolir le tsar pour réformer en profondeur le pays et les institutions et le doter d’une constitution libérale.

Deux conceptions qui vont très vite devenir irréconciliables et pousser les deux frères l’un contre l’autre.

Quand éclate la Première guerre mondiale, Ivan défend les révolutionnaires qui entendent profiter du conflit pour faire triompher leurs idées, quitte à retourner leurs armes contre la classe dirigeante et Alexeï espère voir les élites montrer le chemin d’une démocratie apaisée.

Bien mieux que les livres d’histoire qui s’arrêtent tous à 1917, à la chute du tsar et à l’avènement de la Révolution menée par Lénine, Harold Cobert nous raconte ces années de trouble, ces moments où tour à tour les forces en présence progressent ou se voient soudain laminées au gré de circonstances que ni les uns, ni les autres ne maîtrisent vraiment. Après le coup d’État raté de Kornilkov, Kerenski se voit vainqueur, mais son pouvoir aussi s’étiole. «À l’image du soviet de Petrograd, désormais présidé par Trotski, les bolcheviks dominaient l’ensemble des soviets du pays, tant dans les grandes agglomérations que dans les campagnes. Les moujiks, lassés d’attendre les mesures agraires sans cesse repoussées dans l’expectative brumeuse de la convocation d’une Assemblée constituante, avaient pris leur destin en main. Ils avaient procédé au partage des terres, allant jusqu’à brûler les propriétés des maîtres récalcitrants et à assassiner sauvagement leurs anciens oppresseurs. Lorsque la nouvelle était parvenue sur les lignes de front, les conscrits, majoritairement d’origine paysanne, avaient commencé à déserter pour rentrer dans leur village natal et participer à ce mouvement.»

On imagine aisément la violence brutale, les exactions sanglantes, l’aveuglement idéologique d’un pays qui se rêvait en paradis du peuple libéré et se retrouve en enfer.

Un enfer qu’Ivan va mettre toute son énergie à construire, allant même jusqu’à tuer ses parents pour prouver qu’aucun aristocrate ou tenant de l’ancien régime ne se mettra désormais en travers de sa route. Le voilà en totale adéquation avec Staline déclarant: «La mort résout tous les problèmes. Pas d’hommes, pas de problèmes.»

Avant d’ajouter «La mort d’un homme est une tragédie. La mort de millions d’hommes est une statistique. Et les tchékistes sont appelés à devenir les meilleurs statisticiens du monde.»

Harold Cobert, qui s’appuie sur une solide documentation, va nous entraîner dans cette Union des Républiques Socialistes Soviétiques qui va supprimer les libertés les unes après les autres, qui va asseoir un pouvoir dictatorial grandissant au fil des années.

Après avoir vainement tenté de résister à ce rouleau compresseur, Alexeï va être contraint à l’exil. Après avoir traversé un pays exsangue où «les paysages d’apocalypse et les charniers se succédaient les uns aux autres dans une monotonie funèbre. Partout, le même chapelet de villes et de villages fantômes, pillés, saccagés ou incendiés; partout les mêmes tableaux d’exécutions massives dont les dépouilles avaient été abandonnées en des tas de chairs putréfiées à même le sol ou dans des fosses hâtivement creusées et laissées à ciel ouvert; partout, la même litanie de corps mutilés, violés, éventrés, brûlés vifs», le voilà prêt à mener le combat depuis l’étranger, aux côtés d’autres russes blancs qui ont réussi à fuir.

En suivant les deux frères, l’auteur réussit un roman tout en nuances là où les manuels d’histoire écrits par les vainqueurs pour les vainqueurs en manquent cruellement. Si l’idéal révolutionnaire devait justifier les pires exactions, le combat antisoviétique et la chasse aux communistes ne s’est pas davantage accompagné de scrupules. Cette vaste fresque, qui nous conduira jusqu’aux années 1980, résonne aussi fortement avec l’actualité. Elle nous livre quelques clés pour comprendre ce que ce peuple russe a vécu, ce qui constitue cette âme qui ne peut accéder au bonheur et qui n’aura, de fait, jamais goûté à la liberté.

Signalons la rencontre en ligne organisée le jeudi 4 avril 2024 à 19h avec Harold Cobert par «Un endroit où aller». Rencontre animée par Nathalie Couderc.

https://us02web.zoom.us/j/85954278438

Vous pouvez aussi vous connecter directement le site internet à 19h: http://www.1endroitoualler.com pour assister au direct.

Le rouge et le blanc

Harold Cobert

Éditions Les Escales

Roman

520 p., 22 €

EAN 9782365698504

Paru le 7/03/2024

Où?

Le roman est situé principalement en Russie, à Saint-Pétersbourg et Moscou, en Carélie ou ncore dans les camps d’internement. On y voyage aussi beaucoup, de New York à Berlin en passant par Londres, Birmingham ou encore Paris.

Quand?

L’action se déroule de 1910 à 1980.

Ce qu’en dit l’éditeur

Une fresque historique magnifique qui raconte le destin tragique de deux frères désunis par l’Histoire mais liés par l’amour d’une femme.

Russie, 1914. Tout oppose Alexeï et Ivan Narychkine, deux frères issus de l’aristocratie. Alexeï, l’aîné, a hérité de leur père son tempérament déterminé et réfléchi. Libéral, il prône la modernisation et la démocratisation de la Russie. Ivan, lui, ressemble à leur mère : d’un naturel tourmenté et exalté, il épouse volontiers les pensées anarchistes et marxistes.

Mais les deux jeunes hommes ont quelque chose en commun : leur amour pour Natalia, leur sœur de lait, fille de leur gouvernante et de l’administrateur des terres familiales.

Quand, en 1917, la Révolution éclate, tous se déchirent et chacun choisit son camp, au risque de devoir un jour s’affronter…

À travers les parcours d’Alexeï, d’Ivan et de Natalia, Harold Cobert livre une épopée passionnante de près d’un siècle, portée par des personnages inoubliables.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Culture vs News

Blog Les chroniques de Koryfée (Karine Fléjo)

Les premières pages du livre

« PRÉLUDE

LES ESPOIRS DU CRÉPUSCULE

Le soleil déclinait doucement dans le ciel. Sa luminosité ricochait sur la surface de l’eau en un clapotis de larmes d’or tremblantes. Ses rayons frappaient de leurs reflets cuivrés une demeure laissée à l’abandon, rongée par la végétation et le sel du temps. Du pied de l’un des murs d’enceinte, entaillé de quelques pierres effondrées, montaient des éclats de rire.

Deux jeunes garçons escaladaient cette paroi grumeleuse, aux prises rendues instables par les touffes de mousse glissantes et les veinules de lierre irrégulières. Leur respiration saccadée trahissait une rivalité entêtée derrière leur amusement apparent.

« Gagné ! », s’écria le plus âgé en s’asseyant sur le rebord tant convoité.

« Non, c’est moi ! », hurla son concurrent, installé de l’autre côté de la brèche balafrant la fortification.

Alexeï se tourna vers son frère qui le toisait avec hostilité.

« Ivan, tu sais très bien que je suis arrivé le premier. »

À tout juste 15 ans, Alexeï était habitué à déminer l’impétuosité volcanique de son cadet. Blond, les iris d’un bleu arctique, la peau pâle et les traits typiquement slaves, il avait la physionomie racée et élancée de leur père, Vladimir Piotrovitch Narychkine. Il tenait également de lui un esprit agile, capable d’englober et de relier des questions complexes sans lien manifeste, ainsi qu’un tempérament avenant, souple et conciliant, mais fier, ferme et intraitable lorsqu’on touchait aux principes libéraux ou aux valeurs d’honneur auxquelles il croyait.

« Tu mens, comme tous les capitalistes de ton espèce ! », fulmina Ivan.

Du haut de ses 13 ans, il ne s’en laissait pas conter par son aîné. Brun, les sourcils broussailleux surplombant des yeux noirs, le teint blafard, presque maladif, il tenait plus de leur mère ukrainienne, Ekaterina Viktorovna Narychkine, tant pour le physique que pour le caractère tourmenté. Doté d’une intelligence effervescente et d’une capacité d’abstraction précoce, lecteur insatiable depuis sa plus tendre enfance, il épuisait à la manière d’un acide chaque sujet auquel il s’attaquait jusqu’à ce qu’il l’ait excavé de part en part. D’une nature révoltée, il était farouchement enclin aux idées radicales issues des pensées anarchistes et marxistes, un rebelle à sa classe, en opposition constante au progressisme libéral de son père et de son frère qu’il jugeait « petit bourgeois ».

Alexeï sourit face à l’argument outrageusement politique d’Ivan en la circonstance.

«Le capitalisme n’a rien à voir avec ma victoire, sauf si on considère qu’il est le meilleur des systèmes.»

Ivan ricana entre ses dents.

«Tu as vraiment la morgue de tous ceux que nous voulons détruire.»

Alexeï s’agaça.

«“Nous” ? Parce que tu crois que ton amitié avec Kolya suffit à faire de toi un membre de la classe ouvrière?»

Ivan s’apprêtait à réagir avec virulence lorsqu’une voix féminine le devança.

« Aliocha, laisse mon frère hors de vos disputes. »

Perchée sur une branche au-dessus d’eux, ils découvrirent avec stupeur Natalia, leur sœur de lait, fille de leur njanja1 adorée dont ils avaient partagé la tendresse et les bontés.

« Et toi, Ivanka, cesse de croire que tu n’es pas le fruit de ta race. Jamais tu ne travailleras à l’usine comme Kolya ou à labourer les champs comme mon père.

— Qu’est-ce que tu en sais ? maugréa Ivan. Lorsque nous aurons fait la révolution et que la société sans classes aura triomphé…

— Arrête un peu avec tes chimères de “Grand Soir” et tes sermons révolutionnaires, le coupa Alexeï, tu es pire qu’un pope ! »

Natalia éclata de rire et les entraîna dans son hilarité. Âgée de 14 ans, brune, le teint diaphane hérité de sa mère, le regard vert d’eau pétillant de vivacité et d’espièglerie, elle avait le don de les diviser ou de les réconcilier, c’était selon son humeur. Fille d’Olena Anatolievna Lishenko, la gouvernante d’origine allemande de leurs parents, et d’Anton Petrovitch Lishenko, le métayer géorgien qui gérait les terres de la datcha en leur absence, elle avait été élevée à leurs côtés dans une égalité quasi fraternelle, bénéficiant dans sa prime jeunesse des cours dispensés par les précepteurs d’Alexeï et Ivan où elle avait manifesté de réelles capacités intellectuelles, notamment pour les langues. D’un naturel impétueux et d’une âme passionnée, brûlante comme de la glace, elle était aussi imprévisible dans ses réactions qu’excessive dans ses fureurs et ses attachements.

« De toute façon, reprit-elle, c’est moi qui suis arrivée la première, et plus haut que vous, vous avez donc perdu tous les deux. Par conséquent, je n’embrasserai ni l’un ni l’autre. »

Ils baissèrent la tête avec dépit.

« Et ne profitez pas de votre position d’infériorité, qui est celle que vous méritez, pour loucher sur ma culotte. »

Alexeï et Ivan levèrent les yeux et aperçurent à leur grand enchantement l’éclat du tissu blanc entre les cuisses nues de Natalia. Elle demeura quelques secondes ainsi, à les fixer d’un air narquois et provocant, avant de serrer les jambes et de ramener sa robe sous ses fesses.

« N’en rêvez même pas. »

Les deux garçons échangèrent un coup d’œil goguenard et complice.

« Ce n’est pas la première fois qu’on la voit, ni que tu nous la montres d’ailleurs, répliqua Ivan.

— On t’a même vue sans à maintes reprises, quand on prenait le bain tous les trois », ajouta Alexeï.

Natalia resta un long moment silencieuse, puis répondit :

« Nous étions innocents alors. Nous avons changé. Tout change.

— Sauf Ivanka, il est toujours aussi petit ! », plaisanta Alexeï en esquissant un geste amical que son benjamin contra d’un réflexe brusque.

Natalia soupira, soudainement grave.

« Je suis sérieuse. Le monde que nous avons connu va disparaître.

— Et c’est tant mieux, commenta Alexeï. Il est temps que la société russe entre enfin dans le progrès et la modernité.

— Je suis d’accord avec toi, acquiesça Ivan, il est plus que temps que la révolution fasse voler en éclats toutes ces structures archaïques.

— Ce n’est pas le sens que je donne au progrès et à la modernité, précisa Alexeï.

— Je sais, répondit Ivan, mais c’est le mien.

— Ça suffit tous les deux, les rabroua Natalia, vous gâchez la beauté du lieu et du moment. »

Ils se turent et conservèrent une attitude contemplative.

« Tout cela va me manquer, dit Natalia.

— Tu vas adorer Saint-Pétersbourg, répliqua Alexeï d’un ton rassurant, tout est possible dans cette ville.

— Pas pour elle, trancha Ivan.

— Si, argumenta Alexeï, quand notre père et ses amis auront réussi à faire de la Russie un pays moderne, alors quiconque pourra s’élever par son mérite, quelle que soit son origine.

— Dans votre monde, objecta Ivan, il ne cessera jamais d’y avoir des dominants et des dominés, des exploiteurs et des exploités. Seule la société sans classes permettra d’éradiquer réellement les inégalités liées à la naissance. »

Natalia coupa court à leur querelle en descendant de sa branche.

« Je préfère profiter d’être ici plutôt que de vous écouter vous crêper les idées comme des chipies. On va se baigner ? »

Les deux frères la dévisagèrent avec une expression éberluée.

« C’est que… je… enfin…, bredouilla Ivan en cherchant l’appui de son aîné.

— On n’a pas ce qu’il faut avec nous… », compléta Alexeï.

Natalia les considéra tour à tour.

« Qui vous parle de ça ? »

Alors qu’elle parvenait en bas du mur, elle lança négligemment :

« J’ai toujours aimé nager sans rien. »

Elle s’éloignait d’un pas guilleret quand elle fit subitement volte-face.

« Bien évidemment, le premier dans l’eau aura un baiser. »

Et elle reprit sa marche en sautillant.

Alexeï et Ivan restaient bouche bée tandis qu’elle serpentait avec facétie entre les arbres en direction du rivage. Ils ne s’étaient plus retrouvés nus en sa présence depuis qu’ils avaient commencé leur mue vers l’âge adulte. Cette pudeur n’était pourtant pas dans leur caractère. Ils étaient de vrais Russes, élevés dans le culte du corps naturel et de la force physique, habitués à la nudité collective des douches et des dortoirs du pensionnat ; mais pas avec Natalia, dont les seins saillaient sous l’étoffe de ses robes et dont le sexe devait se dissimuler sous un buisson de poils pubiens légèrement frisés. Ivan était le plus en proie à cette timidité embarrassée, lui dont les transformations anatomiques n’en étaient qu’aux balbutiements en comparaison de la masculinité déjà affirmée de son frère.

Il croisa les prunelles brillantes d’Alexeï et, sans s’être consultés, ils dévalèrent les pierres éboulées les séparant du sol pour courir à toute bride vers la mer Baltique. Dans leur précipitation, ils jetaient à la diable leurs habits dans les broussailles et les futaies. Après avoir dépassé Natalia sans ralentir leur allure effrénée, ils retirèrent leurs derniers sous-vêtements et plongèrent en même temps dans l’onde fraîche.

En émergeant des flots, ils se regardèrent, incapables de se départager de manière certaine. Ils se retournèrent vers la terre ferme à la recherche de Natalia et de son verdict. Celle-ci les observait en riant à gorge déployée de les voir trempés dans leur plus simple appareil au milieu de l’immensité aqueuse. D’un air badin, elle ramassa leurs pantalons et leurs culottes.

Alexeï et Ivan comprirent instantanément quel tour elle était en train de leur jouer. Les mains sur leur sexe, ils essayèrent tant bien que mal de la rejoindre pour l’empêcher de mettre son projet à exécution.

Malheureusement, le temps qu’ils claudiquent ainsi, Natalia avait pris la poudre d’escampette.

*

Le profil altier d’Ekaterina passait de la cuisine au perron, de la salle de réception aux différents salons, précisant là une instruction, corrigeant ici l’agencement d’un bouquet. Élancée, la peau et le teint blanc porcelaine d’où saillait parfois le fin liseré vert pâle de ses veines, les yeux et les cheveux noir d’encre, d’un caractère à fleur de nerf, l’humeur fragile, sans cesse prête à basculer dans une euphorie excessive ou dans une affliction abyssale, elle virevoltait de pièce de pièce, attentive au moindre détail pour les festivités données en l’honneur de l’anniversaire du maître des lieux.

L’événement était d’autant plus solennel que, parmi le prestigieux aréopage d’invités, étaient notamment attendus Serge Witte, ancien ministre des Finances du tsar Alexandre III et inaugurateur de la fonction de Premier ministre sous la nouvelle Constitution instituée par Nicolas II ; le ministre des Affaires étrangères Sergueï Dmitrievitch Sazonov ; son secrétaire particulier Viktor Igorovitch Lvov et son épouse Tatiana Fiodorovna ; le ministre de l’Intérieur Nikolaï Alexeïevitch Maklakov et sa femme Marie Boulgakovna ; les généraux Anton Ivanovitch Dénikine et Piotr Nikolaïevitch Wrangel ; Sir William Scott Nelson, ambassadeur de la Couronne britannique, et Lady Margaret Scott Nelson ; ou encore le riche industriel allemand Siegfried von Metternich. Tout devait donc être plus que parfait, Ekaterina ne supportait pas l’approximation, encore moins l’imperfection.

Pour la suppléer dans cette tâche titanesque, du personnel supplémentaire avait été engagé pour la soirée. En outre, elle pouvait compter sur le soutien indéfectible d’Olena et Anton, les parents de Natalia, la vigueur allemande de l’une et la robustesse géorgienne de l’autre, auxquelles s’ajoutait l’énergie de leur fille et de leur aîné, Kolya, libéré pour l’occasion de ses obligations ouvrières dans l’usine pétersbourgeoise de l’homme du jour.

Alors qu’elle s’affairait telle une abeille au milieu d’une ruche bourdonnante, Ekaterina se figea. Par la fenêtre du petit boudoir lilas, elle avait aperçu Alexeï et Ivan qui, les jambes passées par le col de leur chemise et les manches nouées autour de leur taille, revenaient ainsi fagotés sans pour autant se départir de leur dignité.

À leur vue, Natalia et son frère Kolya ne purent s’empêcher de rire tandis que, affolée, Ekaterina se précipitait à leur rencontre.

« Mon Dieu, mais qu’avez-vous encore fait tous les deux, vous allez attraper la mort ! »

Alexeï la rassura.

« Ce n’est rien, mère, des va-nu-pieds nous ont volé une partie de nos habits alors que nous étions en train de nous baigner. »

Elle s’inquiéta.

« Vous baigner, en cette saison ? Ce n’est pas raisonnable. »

Ivan argumenta.

« Mère, nous sommes fin juin.

— Ce n’est pas une raison. On commence par un bain et on finit au cimetière.

— Nous ne sommes pas en sucre ! », s’indigna Ivan.

Ekaterina les considéra avec tendresse.

« Bon, n’en parlons plus. Dépêchez-vous de vous vêtir décemment, votre père vous attend tous les deux dans la bibliothèque. »

Elle les embrassa rapidement et ils filèrent dans leurs chambres respectives. Vladimir Piotrovitch Narychkine n’aimait pas attendre.

*

Dissimulée au bout d’une longue allée au désordre végétal savamment orchestré, la datcha Narychkine s’imposait par son ampleur et sa luxuriance architecturale. Située à quelques verstes de la mer Baltique, construite en bois sculpté et les façades peintes en bleu roi, son exubérance Art nouveau se fondait dans la nature environnante avec une harmonie raffinée. Asymétrique, alternant balcons et terrasses en péristyles, hautes fenêtres rectangulaires et en ogives, traverses bleu ciel rehaussées de touches pourpres et bow-windows décorés d’arcatures gothiques, elle offrait de multiples ambiances et possibilités de s’isoler du reste de ses habitants ou pour un aparté avec certains visiteurs. L’intérieur déployait la même profusion, dévidant au gré des pièces une atmosphère de style troubadour, disséminant ses nervures, ses rosaces et ses pinacles sur les boiseries et les plafonds. Les murs, vert émeraude dans un salon, jaune poussin ou encore rose poudré dans un autre, exhibaient des tableaux d’inspiration pastorale ou romantique, tandis que des myriades de bibelots et curiosités s’accumulaient sur les consoles et les guéridons. Les étages accueillaient les chambres, salles de jeux des enfants, cabinets de travail, de lecture ou de toilettes, alors que le rez-de-chaussée était dévolu à la vie commune et sociale. La vaste bibliothèque, au cachet anglais malgré son billard français, était réservée aux liqueurs et aux cigares que partageaient les hommes après les longs dîners ; on y parlait affaires, économie, politique ; on commentait les réformes en cours, celles à réaliser, les difficultés posées par une paysannerie archaïque, la naissance d’une classe ouvrière aux velléités révolutionnaires ; on discutait du tsar, de la tsarine, de Raspoutine et de son influence néfaste sur le couple impérial ; on spéculait, en somme, sur le destin incertain de la Sainte Russie.

En fin d’après-midi, Vladimir Piotrovitch Narychkine s’y retirait pour lire la presse ou rédiger son courrier sur le large bureau qui trônait dos à la croisée ouvrant sur les jardins. Sa silhouette à la stature imposante pouvait rester plusieurs heures penchée au-dessus du maroquin recouvrant l’acajou pendant que ses yeux perçants bleu délavé parcouraient un article ou un livre, qu’il écrivait en roulant de ses doigts pâles et effilés sa longue moustache blonde toujours impeccablement taillée. À la tête de plusieurs usines de métallurgie à travers le pays, il fréquentait les hautes sphères du pouvoir, encore plus depuis que la guerre avec le Japon l’avait amené à consacrer une partie de ses productions à l’armement, activité qu’il développait de plus en plus tant l’équilibre de la paix vacillait aux frontières de l’Empire. Son mariage avec Ekaterina, née comtesse de Voronzov, lui avait ouvert les portes de l’aristocratie en étendant ses domaines d’influence. Libéral au sens occidental et philosophique du terme, il œuvrait avec ses alliés à la modernisation de la Russie, dont le retard était préoccupant en comparaison des grandes nations européennes telles que l’Angleterre, la France ou l’Allemagne.

C’était ici qu’il convoquait ses fils lorsqu’il avait à s’entretenir avec eux de sujets importants. Il les recevait assis dans la pénombre du contrejour qui laissait uniquement saillir le bleu glacial et coupant de ses iris, masquant ainsi ses potentielles réactions dont il maîtrisait par ailleurs les moindres expressions et manifestations.

Au moment exact où la pendule sonnait 6 heures du soir, on frappa à la porte.

« Oui ! »

Alexeï et Ivan entrèrent. L’aîné avait revêtu son uniforme de l’Académie militaire de Saint-Pétersbourg alors que le benjamin portait des habits civils de villégiature avec une casquette d’ouvrier. Ils restèrent debout quelques minutes tandis que Vladimir terminait sa lettre en cours. Une fois paraphée, cachetée et scellée, il leva ses pupilles sombres sur sa progéniture.

« Alexeï, viens à mes côtés. »

Il s’exécuta. Vladimir fixa longuement Ivan, qui restait immobile dans une posture qui fleurait le défi.

« Cesse cette provocation ridicule et inutile. »

L’intéressé resta tout d’abord impassible avant de consentir à retirer son couvre-chef et de le glisser sous son bras. Le sourire narquois qui flottait sur ses lèvres arracha un soupir irrité à son père.

« Ivan, je voudrais que tu répondes à cette question : pourquoi mets-tu autant d’énergie à vouloir salir notre nom ?

— Pardonnez-moi, père, je crains de ne pas bien vous comprendre.

— Tu m’as parfaitement compris, au contraire. Maintenant, je t’écoute.

— Je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir d’infamant pour notre nom dans mon attitude. N’est-ce pas le peuple russe qui fait l’honneur de notre Mère Patrie ? »

Alexeï lui adressa un coup d’œil suppliant afin qu’il quitte cette insolence dangereuse. Vladimir posa ses coudes sur le bureau et joignit ses mains à hauteur de son menton.

« As-tu une idée de la raison pour laquelle je vous ai mandés tous les deux ?

— Sauf votre respect, père, je n’ai aucune idée de ce qui motive cette convocation solennelle de votre part. Toutefois, j’imagine qu’elle n’a pas pour objet de débattre des dernières tendances vestimentaires.»

Le regard de Vladimir se fit aussi tranchant que l’acier.

« En effet, Ivan. »

Il détailla son fils avec minutie.

« Je suis tout ouïe, père. »

Le maître des lieux s’appuya contre le dossier de son fauteuil.

« Tu es un jeune homme extrêmement doué, Ivan, et pourtant tu t’évertues à ruiner tous tes talents. Tes prédispositions pour les mathématiques, les sciences et les langues te promettent à un brillant avenir, et cependant tes impertinences répétées risquent de gâcher tous les espoirs que tes professeurs, ta mère et moi plaçons en toi. Aussi ai-je décidé, comme j’en ai déjà parlé à ton frère, que tu quitterais l’Académie militaire impériale à la rentrée prochaine pour aller étudier à l’École des cadets de Saint-Pétersbourg. Leur discipline de fer saura venir à bout de ton mauvais caractère. »

Ivan avait beau afficher un détachement dédaigneux face à cette annonce, les crispations de ses maxillaires trahissaient l’aversion radicale qu’il nourrissait envers l’armée en général et le corps des cadets en particulier. Il parvint néanmoins à donner l’illusion de la placidité et de l’indifférence.

« Si telle est votre volonté, père.

— Telle est effectivement ma volonté. »

Ils restaient face à face. Le silence s’éternisait.

« Est-ce tout, père ? »

Vladimir abattit violemment son poing sur le maroquin et se leva avec fureur.

« Non, ce n’est pas tout ! J’en ai assez de ta défiance envers mon autorité ! J’en ai assez de tes lubies révolutionnaires qui sont indignes de quelqu’un de ta race ! Désormais, je ne veux plus entendre parler dans cette maison d’“aliénation”, de “prolétariat” et de toutes ces stupidités anarchistes !

— Communistes, père, et non pas anarchistes.

— Peu importe ! Dorénavant, tous tes livres séditieux seront confisqués et à jamais interdits sous ce toit. Tu vas rentrer dans le rang de gré ou de force, est-ce clair ?

— Très clair, père. »

Vladimir se pencha légèrement en arrière.

« Alexeï, tu veilleras à ce que toutes ces mauvaises lectures disparaissent avant l’arrivée de nos invités, et tu feras de même à notre retour à Saint-Pétersbourg. Et maintenant, laissez-moi. »

Les deux garçons obtempérèrent. Alors qu’ils allaient ouvrir la porte de la bibliothèque, Vladimir les interpella :

« Ivan, je compte sur toi pour te vêtir convenablement et faire honneur à notre nom ce soir. »

Ivan le toisa de loin et, sans un mot, sortit.

*

Dans le hall, Alexeï saisit Ivan par le bras.

« Pourquoi t’obstines-tu à le provoquer ? Tu sais pertinemment que cela ne peut t’apporter que des ennuis !

— Tu savais, tu savais et tu ne m’as rien dit…

— J’ai dit à notre père qu’un tel châtiment ne ferait que renforcer ta colère et tes convictions. Il n’avait rien arrêté avant de nous voir aujourd’hui, mais ton attitude et ton arrogance bornées l’ont convaincu du bien-fondé de sa décision.

— Lâche-moi, lâche-moi sale traître ! »

Il se dégagea avec brutalité de la main d’Alexeï et le dévisagea avec haine.

« Ivan, attends…

— Laisse-moi, tu n’es plus mon frère. »

Il s’engouffra dans les cuisines, passa sans desserrer les dents devant Natalia et Kolya pour disparaître dans le jardin.

« Que se passe-t-il ? », interrogea Natalia.

Alexeï restait muet, incapable d’articuler le moindre mot. Depuis l’étage retentit la voix d’Ekaterina :

« Aliocha, tu veux bien monter s’il te plaît ? »

Il adressa un coup d’œil empli de désarroi à Natalia et à Kolya.

« Ne le laissez pas seul. »

Il s’éclipsa pour se rendre auprès de sa mère. Natalia et son frère échangèrent un regard interloqué. Kolya retira son tablier et partit rejoindre Ivan.

Il le trouva assis sur le rebord du grand bassin, scrutant les profondeurs de l’eau stagnante. Il prit place à côté de lui, roula une cigarette et l’alluma.

« Tu savais que le froid modifiait la trajectoire des poissons ? »

Kolya hocha négativement la tête, amusé par cette question saugrenue.

« Ne te moque pas, c’est absolument vrai. Un ichtyologue de Moscou a publié un article passionnant sur le sujet.

— Un quoi ?

— Un scientifique qui étudie les poissons. Il a démontré que le froid modifiait le tracé de leur déplacement. Regarde : là, nous sommes en été, ils tournent en solitaire dans le même sens en décrivant des cercles, des ellipses plutôt. Si on diminuait la température, on les observerait décrire des boucles plus petites et on les verrait nager par paires ou couples. »

Il resta quelques secondes silencieux, puis reprit, souriant à ses propres pensées :

« On pourrait conjecturer que, si la révolution a un jour lieu chez nous, elle éclatera en hiver, le froid poussant le peuple à serrer ses rangs pour ne former qu’une seule lame de fond unie dans un même objectif. »

Kolya le considéra avec une tendresse fraternelle mêlée d’admiration.

« Tu as toujours eu des idées différentes des autres.

— Je sais, répondit Ivan, c’est idiot cette histoire de poissons ! »

Ils rirent ensemble. Bien que Kolya fût d’extraction populaire et âgé de trois ans de plus qu’Ivan, tous deux s’entendaient comme des frères depuis leur plus tendre enfance. Kolya avait hérité du robuste physique géorgien de son père, le faciès rond et massif, les cheveux bruns et drus aux reflets roux, les yeux marron teintés d’éclats miel, le front court, l’ossature épaisse et imposante. Un an auparavant, il avait débuté en tant que manœuvre dans l’usine Narychkine de Saint-Pétersbourg, travail dont il était fier tant il représentait pour lui, fils de petit paysan, une forme d’élévation sociale lui permettant de côtoyer les progrès du monde moderne et l’univers foisonnant d’une grande ville en pleine transformation.

« Il s’est passé quoi dans la bibliothèque ? demanda-t-il. Alexeï avait l’air très préoccupé dans la cuisine.

— Lui, préoccupé par mon sort ? Je le déteste, ce n’est qu’un sale traître !

— Arrête, Alexeï s’est toujours soucié de toi. Et ce n’est pas parce qu’il s’intéresse moins que toi aux personnes de ma condition que ce n’est pas un type bien. Alexeï est tout sauf un salaud. »

Kolya se tut un instant. Il passa la cigarette à son ami avant d’insister.

« Alors, que s’est-il passé ? »

Ivan inhala une profonde bouffée.

« Mon père m’envoie chez les Cadets pour mater mon sale caractère et confisque tous mes livres qu’il juge “dangereux” pour mon esprit, c’est-à-dire tous ceux qui parlent de notre combat. S’il s’imagine que cela mettra un terme à mon engagement, il se trompe. »

Il soupira.

« Je n’en peux plus, Kolya. Je ne supporte plus la morgue de mon père, sa suffisance de classe et son idéologie libérale. Il voudrait que notre pays devienne une sorte de monarchie constitutionnelle à l’anglaise, mais pas pour le bien commun, non, uniquement pour le sien et ceux de sa caste, afin de gagner plus d’argent sur le dos des travailleurs et avoir plus de pouvoir. Une révolution bourgeoise, à mille lieues de celle à laquelle nous rêvons toi et moi. Alexeï est plus progressiste, sans toutefois pousser l’ambition et le processus jusqu’à la société sans classes. Il s’arrête à un simple changement de mains de la domination, au remplacement d’une élite par une autre. Parfois, je me dis que je ne suis pas né dans la bonne famille. Cela peut te sembler fou, car j’ai tout, et pourtant je ne me sens pas à ma place. Un jour, je m’enfuirai de cette prison dorée et j’irai rejoindre ceux auxquels je me sens réellement appartenir, le peuple de Russie, mes vrais frères. »

Kolya acquiesça. Il vérifia qu’il n’y avait personne alentour et chuchota :

« Je peux te confier un secret ? »

Ivan écrasa la cigarette en fronçant les sourcils comme s’il avait été insulté.

« Évidemment ! »

Kolya se pencha vers lui.

« Je fais partie d’un soviet clandestin ! »

Ivan le fixa, le regard incandescent.

« Alors ça y est, la révolution est en marche ? Raconte, je veux tout savoir !

— Eh bien, on se réunit à plusieurs dans des ateliers ou des chambres, on change de lieu à chaque fois pour éviter d’attirer l’attention de l’Okhrana. Il y a des ouvriers, des étudiants, des professeurs et même des bourgeois.

— Et vous faites quoi ?

— On discute, on réfléchit à comment faire la révolution, je veux dire, comment la faire concrètement. Moi, j’écoute surtout, car je n’ai pas ta culture ni ton éducation et, à les entendre, je commence à me dire que c’est peut-être possible.

— Possible ? C’est certain, c’est le mouvement inexorable de l’Histoire !

— C’est exactement ce que dit Bogdan Dmitriovitch, un professeur de philosophie de l’université, “le mouvement inexorable de l’Histoire”. »

Ivan le scrutait avec intensité.

« Tu pourrais m’introduire à vos réunions ?

— Bien sûr, je voulais te le proposer. Mais comment faire maintenant que tu seras chez les Cadets ? »

Ivan plongea dans une profonde et fugitive réflexion, où son esprit envisageait toutes les éventualités à la fois en fonction des différentes hypothèses qu’il élaborait.

« Je me débrouillerai. »

Les deux amis se sourirent avec une complicité fiévreuse.

« Et pas un mot, à personne. »

Ils firent le geste de jurer et crachèrent ensemble dans le bassin.

Ivan avait le feu aux joues. Son cerveau était en ébullition.

« Kolya, j’ai un service à te demander pour ce soir. »

*

Dans la chambre d’Ivan, Alexeï rassemblait les livres bannis par le maître des lieux. Lassé de cette besogne qu’il jugeait stupide et inutile, il les abandonna en désordre sur le secrétaire. Mains sur les hanches, tête baissée, il fit quelques pas soucieux et s’immobilisa devant une croisée. Il ne comprenait pas pourquoi son frère s’acharnait à provoquer leur père d’une manière aussi franche. Il aurait pu continuer d’avoir des idées révolutionnaires sans pour autant s’y draper ostensiblement comme dans un étendard. Alexeï comprenait encore moins pourquoi Ivan s’était entiché à ce point des théories anarchistes et marxistes, non parce que ces pensées étaient hostiles à la classe à laquelle appartenait leur famille, maintes raisons pouvaient expliquer qu’on rejette le milieu dont on est issu, mais parce que leur mise en pratique aboutirait à l’exact contraire des aspirations qui les portaient. Ivan était intelligent, trop peut-être, il aurait dû selon lui percevoir qu’une société sans classes n’était qu’une utopie, que la possibilité de son avènement impliquait la création d’une nouvelle oligarchie qui maintiendrait les masses dans une médiocrité absolue, sinon dans la misère, au prix d’un contrôle drastique des esprits et des individus représentant la négation absolue de toute forme de libération. Comment un garçon aussi brillant que son frère, capable de dérouler avec une rigueur et une aisance stupéfiantes l’ensemble des conséquences d’un système ou d’un phénomène, ne le voyait-il pas ? Quelles raisons avait-il de s’aveugler ou de se laisser aveugler de la sorte ?

Il en était là de ses tergiversations lorsque Ivan entra dans la pièce.

« Ah, je vois que l’exécuteur des basses œuvres de Monsieur Notre Père est déjà à la tâche… »

Il marcha jusqu’à son lit, jeta sa casquette sur l’édredon et s’allongea. Alexeï s’appuya dans l’encadrement de la fenêtre.

« Ça ne m’amuse pas de devoir confisquer tes livres.

— Il fallait y songer avant.

— Avant quoi ?

— Tu aurais dû m’informer des projets de notre père me concernant. »

Alexeï croisa les bras.

« Parce que ça aurait changé quelque chose ? »

Ivan scruta le plafond.

« Non, tu as raison, j’aurais agi de la même façon. »

Alexeï rejoignit le secrétaire, tira la chaise et s’assit avec dépit.

« Je ne te comprends pas.

— Tu ne comprends pas quoi ?

— Pourquoi tu détestes tellement ce que nous sommes ?

— C’est ce que nous représentons que je déteste, pas ce que nous sommes.

— Tu as tort.

— Je ne crois pas, non.

— Si. Parce que de même qu’un ouvrier ou un paysan n’a pas choisi de naître dans la condition qui est la sienne, ni toi ni moi n’avons choisi la nôtre, nous ne sommes donc coupables de rien. »

Ivan s’assit à son tour.

« C’est là où tu trompes. Nous sommes coupables de ne rien faire pour que cela change, et doublement, puisque notre position nous donne le pouvoir d’agir.

— Je ne suis pas d’accord. La modernisation de la Russie à laquelle œuvre notre père et à laquelle j’aspire apportera plus de liberté à ceux qui veulent s’élever par leur travail et leur mérite.

— C’est là où nous ne nous entendrons jamais, toi et moi. Tu veux la liberté, qui favorisera toujours la domination d’un groupe sur un autre ; moi je veux l’égalité, qui abolit à jamais toute forme de domination.

— Ton égalité n’est que la tyrannie du même et la négation des différences naturelles qui existent entre les hommes. Ton idéal est aussi gris qu’une prison.

— Je garde mes convictions et te laisse à tes certitudes.

— Je ne sais pas lequel de nous deux a plus de convictions que de certitudes ; celui qui voudrait que les choses soient telles qu’elles devraient selon lui être ou celui qui essaie de faire avec ce qu’elles sont ?

— Ta deuxième proposition est la définition parfaite de la collaboration avec l’ennemi et de la compromission. »

Alexeï passa sa main sur ses traits crispés. Ivan se leva.

« Natalia m’a dit que mère t’avait appelé tout à l’heure ?

— Oui, elle voulait savoir comment ça s’était passé dans la bibliothèque.

— Elle n’a pas dû être déçue.

— Je lui ai dit que père n’avait pas forcément pris sa décision et qu’elle ferait mieux d’en parler directement avec lui. J’en ai assez qu’elle me demande sans arrêt de me mettre entre vous deux. »

Ivan sourit comme on mord.

« Ta lâcheté te promet la belle et grande carrière dans la diplomatie à laquelle notre père te destine. »

Alexeï se leva également, fatigué par les propos de son frère.

« Tu sais quoi, fais ce que tu veux après tout. Je te laisse tes lectures et tes chimères. Je ne veux pas confisquer des livres.

— Oh, un acte de rébellion ! Méfie-toi, à ce rythme-là, un jour tu seras plus communiste que moi. Au moins tu connaîtras un peu mieux la réalité de l’humanité. »

Alexeï explosa.

« Parce que tu la connais, toi, la réalité de l’humanité ? Tu sais ce que Kolya t’en raconte et ce que tu peux en observer de loin, bien au chaud dans nos voitures, derrière les fenêtres closes de nos maisons, à travers les mots des auteurs que tu lis. La vérité, c’est que tu ignores tout de ce que vivent les petites gens du peuple russe, je veux dire, concrètement ; tu ne sais pas ce que c’est que d’avoir faim ou froid dans ta chair, alors garde tes belles leçons de morale pour toi, elles sont aussi abstraites que ta connaissance de ce qu’éprouvent et veulent ceux dont tu te fais le porte-voix éraillé depuis le confort de ta vie bourgeoise !

— Qu’est-ce que tu connais aux conditions de vie du peuple russe, toi, le futur ambassadeur ? Rien, tu n’y connais rien !

— C’est vrai. À la différence de toi, je ne prétends pas le contraire. Et je ne vis pas dans l’illusion de vouloir ce qui est impossible pour ceux dont je ne sais rien. »

Ivan le poussa violemment en arrière. Alexeï se rattrapa de justesse sur le coin d’une commode.

« Tu vois, dit-il, seuls les tyrans répondent à la contradiction qui les dérange par la violence. Les tyrans ou les enfants gâtés.

— Hors d’ici. »

Alexeï sourit avec une tristesse amère.

« Père a raison, les Cadets te feront beaucoup de bien. »

Il sortit.

*

La pénombre tombait sur la mer Baltique et la datcha Narychkine, linceul noir voilant délicatement les objets, la nature et l’avenir.

Assise à sa coiffeuse, Ekaterina feuilletait les pages d’un album photographique pendant qu’Irena, sa femme de chambre, lui démêlait les cheveux.

La porte s’ouvrit. Dans le reflet du miroir, Ekaterina croisa le visage affectueux de Vladimir. Il avait revêtu un brocart pourpre brodé de fils d’or dont la redingote affichait fièrement la croix de seconde classe de l’ordre impérial russe de Saint-Stanislas.

Il rejoignit sa femme et l’embrassa sur le front.

« Vous êtes très en beauté, madame. »

Irena s’éclipsa.

« Merci mon ami. Vous-même avez fière allure.

— C’est que j’ai à cœur de vous plaire, ma chère. »

Il lui prit la main et la baisa. Ses yeux s’attardèrent sur un cliché d’Ivan. Alors âgé de 7 ans, il était au coin de la cheminée de leur hôtel particulier à Saint-Pétersbourg, plongé dans les Contes des frères Grimm. Ses sourcils étaient légèrement froncés, manifestation de sa profonde et habituelle concentration lorsqu’il lisait.

Vladimir tira un fauteuil et s’assit près de son épouse de manière à être face à elle.

« Que regardez-vous donc ? »

Ekaterina effleura la page sur laquelle elle était arrêtée.

« Des souvenirs… »

Elle demeura un instant songeuse, puis laissa échapper une pensée fugitive :

« Il était tellement mignon à cette époque. »

Le maître des lieux soupira.

« Et déjà en train de lire… »

Ekaterina tourna la tête sur le côté comme si, par ce simple mouvement, elle pouvait ouvrir l’espace de son champ de vision sur ce moment évoqué et le contempler en spectatrice émue depuis le présent qui l’en séparait.

« Il a toujours aimé lire. Vous vous souvenez comment nous devions cacher certains ouvrages inappropriés pour éviter qu’il ne les dévore avant l’heure ? »

Vladimir sourit avec un mélange d’attendrissement et de regret.

« Peut-être aurions-nous dû les mettre sous scellés, cela nous aurait évité bien des soucis. »

Ekaterina le considéra avec affection.

« Êtes-vous sûr que les Cadets soient une bonne solution à ses comportements outranciers ? »

Son mari croisa les jambes.

« Oui, ma chère, j’en suis certain. Aussi étrange que cela puisse paraître vu ses facilités pour les sciences et les mathématiques, Ivan a besoin de rigueur et de fermeté. »

Ekaterina referma l’album posé sur ses genoux et caressa la couverture en cuir.

« Pourtant, j’ai entendu parler d’une nouvelle médecine venue d’Autriche. Elle procède d’une guérison par la conversation et la parole. Anastasia Chouvalovia m’en a dit grand bien. Elle m’a notamment rapporté les effets bénéfiques que cette méthode avait sur Sergueï Constantinovitch. Saviez-vous qu’il expérimentait cette technique depuis bientôt quatre années maintenant ? »

Vladimir lissa sa moustache.

« Je l’ignorais tout à fait. »

Elle resta silencieuse avant de demander :

« Ne pensez-vous pas que cela pourrait être une alternative intéressante à la brutalité des Cadets ? »

Vladimir éclata de rire.

« Ma chère, vous êtes bien une femme, et une femme russe ! Je sais que vous avez du mal avec l’idée que l’on rudoie vos petits, et c’est bien normal, la nature de votre sexe vous porte à la douceur et non à la sévérité. Je ne doute pas que ce nouveau traitement soit très prometteur, mais nous avons déjà essayé nombre d’accommodements, restés hélas sans résultat probant. Croyez-moi, la discipline des Cadets est ce qui conviendra le mieux à Ivan. Il est plus que temps que son caractère récalcitrant se heurte à des murs inébranlables. Il y va de son devenir et de l’honneur de notre nom. »

Ekaterina le fixait d’un air impénétrable, puis elle opina, signe qu’elle capitulait à contrecœur et se rangeait à la décision de son époux.

« Ma chère, faites-moi confiance, Ivan ne s’en portera que mieux. »

Elle acquiesça.

« Même si vous ne changerez pas d’avis, pourriez-vous malgré tout penser à ce que je vous ai dit ?»

Vladimir lui prit la main.

«Je vous le promets.»

Il l’embrassa.

«Je vous laisse finir de vous préparer.»

Il se leva et quitta la pièce. »

Extraits

« Alexeï referma le journal et laissa son regard se perdre dans a perspective Nevski à travers les fenêtres du salon.

Ivan avait dit vrai. Le coup d’État du général Kornilov n’aurait jamais pu être évité sans les bolcheviks. Grâce au nombre de leurs partisans, les cheminots avaient dévié et bloqué les trains emmenant les bataillons vers la capitale. En parallèle, des émissaires des soviets ouvriers et de la garnison révolutionnaire s’étaient rendus auprès des soldats de la ville et les avaient convaincus de rester fidèles au gouvernement provisoire. Isolées, noyautées de toute part, les forces de Kornilov s’étaient désagrégées, la menace s’était éteinte sans effusion de sang. Et depuis, les bolcheviks étaient armés.

Ivan avait aussi eu raison sur les conséquences de cet événement. Kerenski ne contrôlait plus rien. À l’image du soviet de Petrograd, désormais présidé par Trotski, les bolcheviks dominaient l’ensemble des soviets du pays, tant dans les grandes agglomérations que dans les campagnes. Les moujiks, lassés d’attendre les mesures agraires sans cesse repoussées dans l’expectative brumeuse de la convocation d’une Assemblée constituante, avaient pris leur destin en main. Ils avaient procédé au partage des terres, allant jusqu’à brûler les propriétés des maîtres récalcitrants et à assassiner sauvagement leurs anciens oppresseurs. Lorsque la nouvelle était parvenue sur les lignes de front, les conscrits, majoritairement d’origine paysanne, avaient commencé à déserter pour rentrer dans leur village natal et participer à ce mouvement. Et au-delà, aux frontières de l’Empire, les populations allogènes s’étaient mobilisées lors d’un Congrès des peuples à Kiev, en Ukraine, afin d’obtenir plus d’indépendance. » p. 118

« Josef, ton avis?

— La mort résout tous les problèmes. Pas d’hommes, pas de problèmes.

— Nous ne pouvons pas tous les tuer ! s’exclama Lénine.

— Pourquoi pas?», répondit Staline.

Après un instant de flottement, tous rirent de plus belle à cette perspective.

« Cette Assemblée était une mauvaise idée, fulmina Trotski. Un parti qui n’aspire pas à prendre le pouvoir ne vaut rien ! Nous allons nous en débarrasser. »

Tous acquiescèrent.

« Félix, dit Lénine, attends nos ordres. » Il se leva et vint se planter devant les trois jeunes recrues de

Dzerinski « L’un d’entre vous a-t-il déjà tué un homme ? » Seul Kolya leva le bras.

« La mort d’un homme est une tragédie, dit Staline. La mort de millions d’hommes est une statistique. » Un sourire terrible fendit le visage de Lénine. « Et les tchékistes sont appelés à devenir les meilleurs statisticiens du monde. » p. 135

« Ivan ne bougeait plus. Dans son dos, il sentait l’attention obscène des autres rivée sur lui. Il prit une profonde inspiration et se retourna. D’un pas déterminé, il se porta à la hauteur de ses parents, tendit son bras et tira une balle dans la nuque de sa mère et une autre dans celle de son père. Les corps d’Ekaterina et de Vladimir s’affalèrent sur Le sol blanc dans un bruit sourd et ouaté. » p. 149

« Alexeï traversa un pays encore plus décharné que lors de son long périple pour rallier les troupes de Dénikine deux ans auparavant.

Les paysages d’apocalypse et les charniers se succédaient les uns aux autres dans une monotonie funèbre. Partout, le même chapelet de villes et de villages fantômes, pillés, saccagés ou incendiés; partout les mêmes tableaux d’exécutions massives dont les dépouilles avaient été abandonnées en des tas de chairs putréfiées à même le sol ou dans des fosses hâtivement creusées et laissées à ciel ouvert; partout, la même litanie de corps mutilés, violés, éventrés, brûlés vifs; partout, les mêmes silhouettes spectrales d’enfants affamés en quête de charognes à ronger pour ne pas mourir, solitaires ou en meutes, chancelant sur la peau pendante de leurs jambes maigres, le ventre gonflé et harcelé par la faim, le visage fané dans des figures de vieillards prématurés, le regard éteint, creux, comme excavé de leurs yeux. » p. 188

« Ivan se leva brusquement et, d’un pas nerveux, arpenta son bureau de long en large. La mort de Lénine avait ouvert une période de turbulences invisibles aux yeux du profane. Une lutte sans pitié avait débuté entre Staline et Trotski dans les plus hauts sommets des institutions soviétiques. Jour après jour, le Parti se fissurait davantage. Une guerre sourde se déployait, menaçant de fracturer la société russe et de réveiller le spectre d’une guerre civile qui signifierait l’implosion irrémédiable de la Révolution.

Ivan se figea. Le regard dans le vide, il suivait l’enchaînement logique des rapports de force en présence. À chaque fois, le résultat était rigoureusement le même: Trotski serait éliminé, et ses soutiens avec lui. C’était inévitable, et surtout nécessaire. » p. 241

« Après la mort soudaine et tragique du camarade Staline, une guerre larvée pour la succession du «Petit Père des Peuples» s’était déclarée entre les enfants nés de la Révolution. Beria, l’inflexible, Beria, le redoutable et redouté Beria s’était mué en un farouche partisan de la clémence, interrompant brutalement la formidable avancée qui était en marche et les faisant reculer de vingt ans en à peine deux mois alors même qu’ils touchaient au but tant désiré, que la société sans classes apparaissait enfin à l’horizon. L’infâme parjure avait suspendu tous les grands travaux engagés par le camarade Staline, accordé une amnistie à plus d’un million de saboteurs et de cafards encore en rééducation dans les camps du Goulag, placé cet ensemble concentrationnaire d’utilité publique et morale sous le contrôle du ministère de la Justice et osé blasphémer en récusant sa prétendue rentabilité économique. Le seul point honorable de ce laxisme honteux passible a minima d’une balle dans la nuque tenait à l’abandon des persécutions mises en œuvre contre les médecins juifs des dignitaires de l’État soviétique et, au-delà, contre les juifs de l’URSS en général. » p. 461

À propos de l’auteur

Harold Cobert © Photo Philippe Matsas

Harold Cobert, docteur ès lettres, est l’auteur de plusieurs romans, dont Un hiver avec Baudelaire (Héloïse d’Ormesson, 2009 ; Le Livre de Poche, 2011), La Mésange et l’Ogresse (Plon, 2016 ; Points, 2017), Belle-amie (Les Escales, 2019 ; Pocket, 2020) et Périandre (Robert Laffont, 2022). (Source: Éditions Les Escales)

Page Wikipédia de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Compte Twitter de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Compte LinkedIn de l’auteur

Tags

#lerougeetleblanc #HaroldCobert #editionslesescales #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #Russie #NetGalleyFrance #MardiConseil #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

Mario Vargas Llosa © Photo Power Axle

Mario Vargas Llosa © Photo Power Axle