En deux mots

Lebowski, le chien d’un jardinier-paysagiste découvre un os en grattant la terre sur le domaine d’un client producteur de télévision. S’agissant d’un reste humain, notre homme n’aura de cesse de découvrir le fin mot d’une histoire dont il aurait peut-être mieux fait de ne pas chercher à connaître l’origine.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Jim Carlos a disparu

L’os de Lebowski, le second roman de Vincent Maillard, est un petit bijou qu’il serait bien dommage de laisser passer. Vous allez vous régaler de son ironie subtile, de son habile construction et de son surprenant épilogue!

Voilà un second roman qui est bien davantage qu’une confirmation. C’est un vrai bonheur de lecture! Son titre livre à lui seul les principaux éléments de l’intrigue. Le Lebowski dont il est question est le chien du narrateur. S’il répond à ce patronyme, c’est d’une part en hommage au Dude, le «Big Lebowski» des frères Coen, mais aussi parce que cette grosse boule de poils à la même nonchalance et cette envie furieuse d’en faire le moins possible. S’il accompagne son maître, jardinier-paysagiste chez ses différents clients, c’est d’abord pour se trouver une place tranquille et ne plus en bouger. Il n’en va pas différemment sur ce nouveau chantier, dans la belle propriété d’Arnaud Loubet, rédacteur en chef à la télévision qui entend donner une touche «développement durable» à ses trois hectares de terrain en intégrant un potager bio sur sa propriété, à quelques encablures de sa piscine.

Au fur et à mesure de l’avancée du chantier, Jim Carlos est invité à la table familiale, ayant promis à Amandine, la fille du couple formé par Arnaud et son épouse Laure d’attacher Lebowski, car elle a la phobie des chiens. L’occasion de constater combien ces bobos vivent dans leur monde, se confortant de leur arrogance et leur suffisance, dissertant sur les plaies de la société et les difficultés de la planète. Il va aussi découvrir une faille au cours de ces invitations, la fuite de leur fille aînée Jeanne. Un sujet devenu tabou, mais qu’il entend élucider en se mettant à la recherche de la jeune fille qu’il croit localiser à Doussac, dans la Vienne. L’occasion d’une excursion dans ce village et la rencontre avec une bien sympathique tenancière de café. Une escapade que Jim a pris le soin de consigner dans un grand cahier bleu dans lequel on trouve aussi le récit de l’étonnante découverte de Lebowski, pourtant peu habitué à une telle dépense d’énergie. Il s’est mis à gratter énergiquement la terre d’où il sort avec fierté l’os du titre. Un os qui va intriguer son maître au point de le confier à un voisin, ex médecin-légiste, qui ne va pas tarder à lui révéler qu’il s’agit bien d’une partie de squelette humain. À priori, il faudrait avertir la police.

Mais notre homme, on l’a vu, a des velléités d’enquêteur et entend confronter son employeur à sa découverte.

Sans en dire plus, on ajoutera que ce n’était sans doute pas la meilleure de ses idées. Ni pour lui, ni pour Lebowski. Encore que… S’il nous est donné de lire cette histoire et ses développements, c’est parce que la juge d’instruction Carole Tomasi est en possession du cahier bleu, mais aussi du cahier orange qui sera découvert après les premières investigations déclenchées par la magistrate.

Avec une imagination fertile et un sens de l’humour très incisif, Vincent Maillard réussit à construire une histoire très addictive, usant des codes du thriller pour creuser cette curieuse propension que développent ceux qui se retrouvent soudain à la tête d’une belle fortune et disposant d’un pouvoir tout aussi certain. Ils s’imaginent alors au-dessus des lois. Ou se sentent investis du droit de faire tourner le monde comme ils l’entendent, parce qu’après tout ils ont «tout compris». Et leurs éventuels contradicteurs ne peuvent du coup être que des ignorants ou des incapables.

Cette savoureuse charge contre les élites trop bien-pensantes est politiquement très incorrecte, mais elle fait joyeusement plaisir. On se régale!

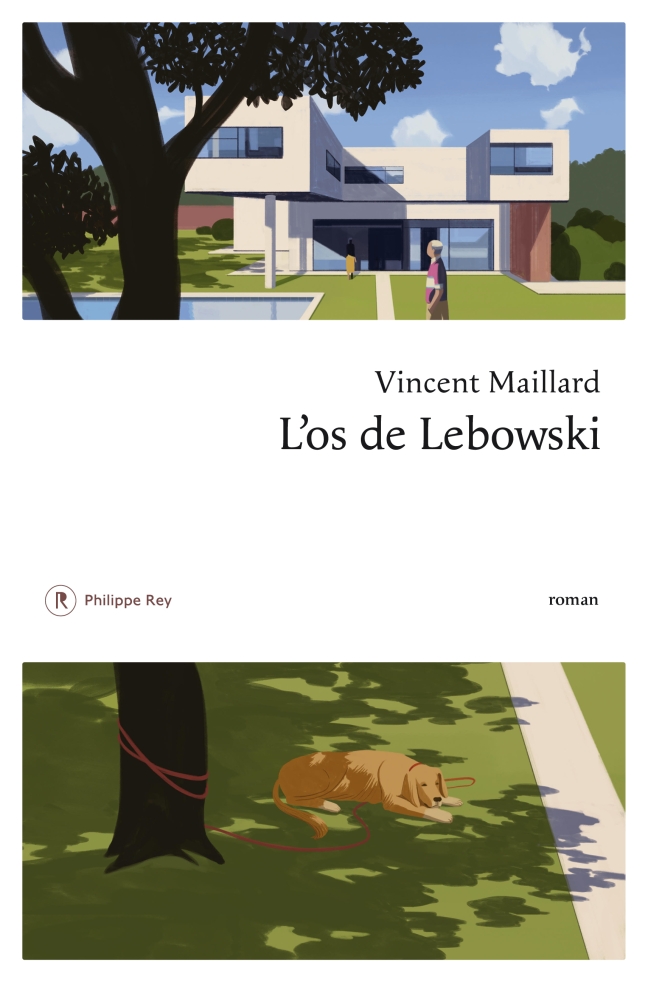

L’os de Lebowski

Vincent Maillard

Éditions Philippe Rey

Roman

208 p., 19 €

EAN 9782848768786

Paru le 6/05/2021

Ce qu’en dit l’éditeur

Je m’appelle Jim Carlos, je suis jardinier.

J’ai disparu le 12 janvier 2021. Un de mes derniers chantiers s’est déroulé aux Prés Poleux, dans la propriété des Loubet : Arnaud et Laure. Lui est rédacteur en chef à la télévision, elle est professeure d’économie dans l’enseignement supérieur. Chez eux tout est aussi harmonieux, aussi faux qu’une photographie de magazine de décoration. Tout, même leurs cordiales invitations à partager des cafés ou des déjeuners au bord de leur piscine, vers laquelle je me dirigeais avec autant d’entrain que pour descendre au bloc opératoire…

Vous trouverez dans ce livre les deux cahiers que j’ai écrits lors de mon aventure chez ces gens. Mais aussi l’enquête menée par la juge Carole Tomasi après ma disparition.

Lebowski est le nom de mon chien. Tout est sa faute. Ou bien tout le mérite lui en revient. C’est selon.

Maintenant il est mort.

Et moi, suis-je encore vivant ?

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Les premières pages du livre

« Première partie (Le cahier bleu)

Premier jour

Il faut, d’une manière ou d’une autre, être enfermé pour avoir le temps d’écrire. C’est le cas. Et avoir une idée. Je n’avais pas d’idée. Pas d’histoire. Hormis la mienne.

Et celle de mon chien, auquel je ne cessais de penser.

Notre histoire donc, depuis le premier jour où je l’ai vu.

Je n’avais pas demandé « combien pour ce petit chien dans la vitrine », d’ailleurs il aurait été bien incapable de ponctuer la question des deux petits « whou whou » de la chanson. Il somnolait. Et depuis il n’a jamais fait que ça. Les autres chiots bondissaient, aboyaient, se mordillaient et se roulaient dans les copeaux artificiels. Lui, non. Ce doit être ça qui m’a attiré. Une forme d’acceptation tranquille, cette philosophie ataraxique qui n’appartient qu’aux animaux.

Le vendeur m’avait fait tout un article sur les mérites du golden retriever, l’ami des enfants. Je ne lui avais pas répondu que je n’avais pas d’enfant, ni que si j’en avais, je n’aurais pas besoin d’acheter un chien. Ni que si j’aimais vraiment les chiens, j’irais en délivrer un à la SPA. Ni que si j’aimais vraiment les goldens, j’en chercherais un dans un élevage digne de ce nom et pas dans un supermarché où on peut acheter un chien comme un paquet de rouleaux de Sopalin. J’ai mélangé tout ça et j’en ai conclu que, malgré tout, je délivrais un petit être de sa prison vitrée dans un temple de la marchandisation du vivant.

C’était il y a sept ans. Je ne regrettais rien de cet achat impulsif. Ce chien était une crème. Un peu crétin? Pas sûr. Au départ je l’avais baptisé Dumby. Je trouvais que ça évoquait My Dog Stupid de John Fante, un des rares bouquins que j’ai lus quand j’étais jeune. Mais ensuite, il s’est transformé en une grosse masse molle et blonde, toujours avachi et décalé comme Jeff Bridges dans le film des frères Coen, alors ça m’a amusé de le surnommer Lebowski, et finalement le nom lui est resté. Depuis sept ans, il dort essentiellement. Il ne court après aucune balle, aucun bâton. Quand je le sors, il marche, la tête basse, derrière moi. On croise des tas de chiens qui tirent sur leur laisse ou courent dans tous les sens. Il les regarde d’un œil apitoyé. Je lui file des croquettes, et lui me refile son bon regard certifié fidélité inconditionnelle. Je le caresse de temps en temps, il soupire de contentement. Ou d’accablement ? C’est difficile à dire. Enfin, disons que nous cohabitons paisiblement.

J’emmène Lebowski sur mes chantiers de jardinage. Je suis paysagiste / création-entretien, comme disent mes cartes de visite. En général, les clients l’apprécient. Il y a des gens qui n’aiment pas les chiens, mais peu qui ne supportent pas les peluches. Il n’existe pas de ligues anti-peluches. Or, incontestablement, cet animal est plus proche de la peluche que du molosse.

Mais cette fois-ci, j’ai eu beau plaider la cause de Lebowski, rien à faire. «Ma fille a une phobie des chiens», m’a dit le client. Il fallait selon lui que je le laisse dans la voiture. Je lui ai dit que ce n’était pas possible avec cette chaleur. On a négocié. Il a fini par accepter que je l’emmène au fond de sa propriété à la condition expresse que je passe au large et que je l’attache à un arbre ou à quelque chose. Je n’ai pas de laisse, j’ai bricolé un bout de corde pour arranger l’affaire. Ça n’a pas eu l’air de traumatiser mon animal, qui n’avait pas dans ses projets de courir toute la sainte journée le long du mur du parc jusqu’à y tracer un cynodrome de lévriers, et encore moins d’aller chasser les garennes ou les canards de la mare. Comme je l’ai dit, c’était un cador surdiplômé de l’école des stoïques. Je l’ai attaché au tronc d’un grand chêne. Il possédait de la sorte un alibi en béton pour déployer tout son savoir-faire en matière de léthargie chronique.

À l’avant de la propriété trônait, à la place de l’ancien manoir des Prés Poleux dont il ne restait que quelques murs, une immense construction blanche, moderne, sérieuse comme un tribunal, et anguleuse comme une villa d’architecte, percée de multiples baies vitrées donnant sur plusieurs terrasses aménagées dont l’une, au sud, accueillait une piscine turquoise et discrètement glougloutante. L’homme, le père de la fille phobique aux chiens, m’accompagna jusqu’à l’angle sud-est de ses trois hectares tout en m’expliquant son projet. On sent bien d’ailleurs que l’homme est un homme de projets. Il s’appelle Arnaud Loubet. Il a, à l’époque, cinquante et un ans, il est plus grand que moi, il mesure donc plus d’un mètre quatre-vingts. Son visage est ambigu, le front, les yeux et le nez expriment une grande détermination, mais les joues sont un peu molles, et le menton un peu faiblard. Ça ne se remarque pas tout de suite car le tout est flouté et harmonisé par une belle chevelure blanche de patriarche, ou de patron, à mi-chemin entre la coupe d’un pilote de ligne et celle d’un mandarin de la littérature. Bref, l’homme a un projet. Il veut créer un jardin potager dans ce coin de la propriété. « J’ai bien réfléchi à la question », me dit-il. C’est un homme construit, qui réfléchit, qui analyse, qui se fait une opinion, puis qui décide.

« Pour moi, ici, c’est parfait, ajoute-t-il en tendant les mains vers la zone prévue.

– Mais… avec le mur et les arbres, c’est à l’ombre.

– Et alors ?

– Alors si vous voulez que ça pousse, à la lumière, c’est mieux. »

L’homme m’a regardé en plissant légèrement les yeux. Il m’a choisi parce que je suis un jardinier spécialisé dans les aménagements éco-bio-permaculture-garantis-sans-pesticide, etc. L’inverse exact de tout ce qui avait été fait sur ces trois hectares depuis Louis-Philippe. Mais l’homme, comme tout le monde, entamait son grand virage vers le bio, le durable, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi et de tout ce qui se vendait bien en matière de consommation écoresponsable. Il y avait encore du chemin à faire avant d’apercevoir la sortie de la courbe. Mais surtout, et malgré tout, était-il concevable, pour revenir à la conversation en cours, qu’un simple jardinier puisse penser d’une manière plus juste que lui ? Apparemment oui (ça avait un tout petit peu de mal à passer mais ça allait passer) car l’homme possédait une autre carte dans sa manche, un atout maître : il était « doté d’un solide sens de l’humour », comme on me l’a dit plus tard. Alors il a posé un index sur sa bouche en penchant la tête en arrière tel un homme qui réfléchit intensément, puis il a hoché doucement la tête comme si une idée lumineuse faisait lentement son chemin dans son esprit et il a prononcé avec ironie : « Hum ! hum !… pas bête… on voit que vous êtes de la partie ! » avant de m’adresser un grand sourire complice. J’ai fait un tour d’horizon du regard et je lui ai proposé de créer son potager au sud-ouest.

« J’ai repéré qu’il y a une arrivée d’eau là-bas.

– Non. »

À mon tour je l’ai regardé en plissant légèrement les yeux, exactement comme il l’avait fait, je ne sais pas trop pourquoi, ça devait m’amuser, puis j’ai levé les sourcils en avançant la mâchoire inférieure en signe d’interrogation.

« Non. Là-bas, non. On a… On a d’autres projets dans cette partie. »

Oui. L’homme décidément est un homme de projets. J’ai acquiescé en hochant lentement la tête, toujours comme lui l’avait fait d’une manière ironique quelques secondes plus tôt. Est-ce que je me moquais encore de lui ? Ou bien exerçait-il sur moi une influence inconsciente, une contagion mimétique ? Je l’ignorais. J’ai fait quelques pas, je suis monté sur une butte, j’ai constaté que Lebowski, affalé au pied du grand chêne, avait attaqué sa journée. J’ai laissé l’espace m’imprégner, et je lui ai proposé une autre solution : un carré adossé au mur nord, ce serait moins discret mais, avec une jolie clôture, ce serait charmant. Il a dit « OK, feu vert », j’imagine qu’il s’est retenu de dire green light.

J’ai donné quelques coups de pioche au pied du mur nord. Il faisait déjà très chaud et la pioche soulevait des petits nuages de poussière, mais la terre était tendre et bonne pour le maraîchage. Elle était marbrée, légèrement sableuse et limoneuse – le travail du fleuve, distant de plus de trois cents mètres aujourd’hui, mais qui avait recouvert cette plaine régulièrement au cours des millénaires passés –, et aussi organique – des forêts avaient poussé ici dont l’humus avait amendé le sol. Du gâteau. Presque. Car le bruit de deux épées médiévales qui s’entrechoquent retentit quand l’outil heurta une pierre de la taille d’un pavé parisien. Quelques coups de pioche supplémentaires me firent comprendre qu’il n’y avait pas eu ici que de l’eau et des arbres, des hommes y avaient bâti des édifices qui s’étaient effondrés ou qu’on avait détruits. Des monceaux de pierres s’étaient éparpillés, puis avaient été recouverts comme les vestiges d’un château fort en galets oublié sur une plage. Il me faudrait trimer pour débarder la surface du potager. Et ce n’était pas cette feignasse de Lebowski qui allait m’aider à sortir tout ça. Si un éducateur canin au monde avait pu lui apprendre à creuser pour dénicher quoi que ce soit, même une truffe, ce gars-là pouvait être nommé meilleur dresseur de l’année. C’était pourtant un sacré costaud ce clebs, une carcasse de chien des Pyrénées plutôt que de golden. En le harnachant, j’aurais pu lui faire tirer une carriole pour transbahuter les caillasses à la manière d’un bœuf. T’as qu’à croire ! Autant essayer directement de lui apprendre à marcher sur ses deux pattes arrière et à pousser la brouette. Je délimitais avec des piquets la parcelle d’environ cent cinquante mètres carrés dédiée au potager. Le ciel était d’un bleu si profond que j’avais envie de me cracher dans les mains et d’empoigner gaiement le manche de la pioche – debout, les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup ! –, mais c’était absurde. Je n’aimais pas trop faire ça, mais là, pas le choix, il me faudrait passer le motoculteur pour faire remonter l’essentiel des pierres, sans quoi j’y perdrais trois jours et j’y gagnerais une hernie discale. À moins que je demande à mon pote Yuriy et à sa palanquée d’Ukrainiens de venir me filer un coup de main ? Ils étaient capables de régler ça en deux heures, à peine plus de temps que n’en met une harde de sangliers pour retourner le pied d’un châtaignier. Je passerai plutôt le motoculteur, il faudra que je prépare une explication au cas – très improbable – où Arnaud demanderait des explications à cette entorse aux règles de la permaculture.

Avant de m’y coller, j’ai été voir le chien. Je l’ai appelé, il a soulevé un œil. J’ai tapé dans mes mains pour qu’il se bouge. Il s’est relevé à grand-peine, à la manière d’un pachyderme qui sort d’une anesthésie générale. J’ai détaché la laisse improvisée et je l’ai emmené boire près de l’arrivée d’eau au sud du parc, sur le mur des anciennes écuries, là où Arnaud avait refusé l’installation du potager. En passant sous une charmille, Lebowski s’est approché d’un tronc pour soulever la patte arrière, son seul et unique exercice physique répertorié. J’ai empli d’eau une soucoupe de terre qui traînait là et il a bu avec la délicatesse d’un phacochère d’une savane reculée. Moi-même j’ai avalé deux gorgées et je me suis humidifié la nuque. Il n’était pas encore 10 heures mais le soleil envoyait déjà ses directs comme un boxeur sur le sac de frappe. C’est à ce moment-là que j’ai entendu gratter derrière moi et, dans mon champ de vision périphérique, j’ai cru voir Lebowski s’agiter avec fébrilité. Quelque chose de tout à fait anormal. Une crise d’épilepsie ? Ou un truc dans le genre. Je me suis retourné : il creusait ! En voilà bien une autre ! Il labourait la plate-bande au pied d’une rangée d’hortensias. Bien en appui sur les pattes arrière, il moulinait des pattes avant comme des godets de pelleteuses. Comme un chien de cartoon qui creuse un tunnel. D’abord j’ai cru qu’il avait pris un coup de chaleur, mais il était resté à l’ombre. Il s’est arrêté une seconde, m’a regardé d’un air ravi, et a repris ses travaux d’excavation avec frénésie. Bon Dieu ! Ainsi, ce chien me réservait des surprises. Il avait fallu attendre sept ans pour qu’il se révèle. Il ne pouvait pas y avoir de truffes ici. Un lingot d’or ? Ça n’a pas d’odeur. Du pétrole ? Calmons-nous. Plus probablement un os enterré là par un de ses congénères, ou bien, ce n’était pas à exclure avec lui : rien. Comme ça durait, je lui ai dit : « Ça suffit, allez, on y va ! » Il a redoublé d’efforts, la tête et les épaules enfouies dans son trou, puis s’est relevé, triomphal, quelque chose dans la gueule. Une pierre ? Il avait compris mon problème et il voulait m’aider ? « Je vais te les sortir moi tes caillasses ! » – il voulait me faire payer le dénigrement et les moqueries dont je venais de l’accabler par la pensée ? Non. Malgré la terre qui le brunissait, on pouvait deviner que le truc était un os. Un bout d’os. J’ai voulu regarder ça de plus près. Lebowski a grogné. Ça m’a fait rire : décidément, il faisait son coming out : je suis un chien, nom d’un chien ! Je lui ai quand même pris. J’ai examiné l’objet et j’ai voulu m’en débarrasser en le jetant dans les buissons, mais comme le pauvre me regardait avec son air de chiot affamé de race saint-sulpicienne, je le lui ai rendu. J’avais assez perdu de temps, je me suis remis en marche. Lebowski m’a suivi en remuant doucement la queue, ça, ça n’avait pas changé.

Je retournais donc à ma camionnette pour la rapprocher de ma zone de travail quand Arnaud est revenu vers moi avec sa démarche d’homme tranquille, maître de céans, maître de lui-même, maître de l’univers en première intention. Il m’a dit : « Venez donc boire un café, je vais vous présenter ma femme. » Est-ce que j’avais vraiment le choix ? J’aurais pu lui dire : « Merci, non, c’est gentil mais la demi-heure que je vais perdre avec vous, je vais devoir la rattraper en transpirant un peu plus tout à l’heure ; et puis je crains de vous connaître déjà si bien. Ce sera tellement sans surprise, votre compagnie me semble plus ennuyeuse que celle des arbres. » Mais ça aurait été vexant, évidemment. Lebowski me suivait toujours, de plus en plus à l’aise, le Rantanplan. Alors – j’avais déjà oublié –, d’un signe du menton pour désigner mon chien doublé d’un haussement de sourcils qui se voulait embarrassé, Arnaud a ajouté : « C’est sans doute un oubli, mais je vous rappelle que le chien ne doit pas s’approcher de la maison. » En réalité, il m’adressait une sommation discrète, à la manière d’un adulte demandant à un enfant de ramasser une pièce tombée du porte-monnaie d’une vieille dame dans la queue à la boulangerie. L’homme donnait des ordres et entendait être obéi. J’ai remmené Lebowski au fond du parc et je l’ai rattaché à son arbre, puis je suis revenu sur la terrasse pavée, abritée du soleil par une tonnelle de vigne. Comme le reste, l’endroit était aussi harmonieux, aussi décontracté, aussi faux qu’une photographie de magazine de décoration. Un cruchon en céramique ocre était posé sur un muret de pierres sèches, il devait probablement contenir de l’eau fraîche que Perrette était allée puiser à la source.

Laure s’est levée pour me serrer la main, ou plutôt pour me laisser serrer la sienne ; j’aurais ressenti la même tonicité si j’avais serré la natte de ses cheveux qui pendait sur son épaule droite. Elle me sourit aimablement et me pria de m’asseoir sur un fauteuil de rotin tressé garni de coussins rayés. « Allez, un p’tit café ! » Arnaud se leva pour accéder à la cuisine d’été qui donnait sur la terrasse. Allons bon ! On est entre nous, pas de manières, on se débrouille, on va se faire un « p’tit café ».

Jean-Luc m’avait brossé, il y a longtemps, un portrait de ce couple étincelant. Jean-Luc était un pote et un collègue de la région qui avait travaillé chez eux. Ils ignoraient que je le connaissais, et que j’en savais un peu plus qu’ils ne l’imaginaient. Je savais qu’Arnaud était rédacteur en chef d’un magazine du week-end pour une grande chaîne de télévision.

Tous les ans, on annonçait la mort de la télévision, mais la vieille était coriace comme une baleine bleue, qui peut vivre plus de cent ans – or elle n’en avait que soixante-dix. Certes autour d’elle tournoyaient les réseaux sociaux, des bancs de maquereaux, les chaînes YouTube, des fish-balls délirants, et même de nouvelles plates-formes à péage, quelques épaulards qui prenaient de l’assurance, mais la vieille cétacé poursuivait calmement sa route océanique. Les vieux restaient bien calés devant elle (or tout le monde devient vieux), et Arnaud continuait à percevoir les primes que son émission ajoutait à son salaire déjà bien confortable.

Quant à Laure, elle enseignait l’économie à la faculté de Paris-Dauphine et à l’ESSEC. Leurs deux salaires cumulés pouvaient leur permettre de se fringuer italien, de rouler allemand et de voyager cosmopolitan, mais pas d’acquérir un tel domaine. Non, il venait de ses parents à elle, qui eux-mêmes en avait hérité, etc. Les gros patrimoines sont rarement le résultat d’une vie de dur labeur aux champs ou à l’usine.

Arnaud est revenu avec un plateau et trois expresso. « J’ai fait des firenze arpeggio, je ne vous ai pas demandé, pardon, j’espère que ça ira », a-t-il dit (en soignant son accent italien), essentiellement à l’intention de sa femme, mais tous les deux guettaient ma réaction du coin de l’œil. Le bouseux connaît-il les capsules Nespresso ? J’ai hoché doucement la tête. Firenze, ça ira.

Je savais aussi qu’Arnaud et Laure avaient deux filles. La plus jeune, Amandine, celle qui a peur des chiens, avait seize ans, l’autre était plus âgée, plus de vingt ans en tout cas. Elle était partie de la maison.

Le café était explosif. C’est terrible à avouer, mais cette maudite multinationale suisse avait réussi à faire tenir une montagne péruvienne dans une capsule d’un centimètre cube. Ce qui me gâchait un peu le plaisir, c’était de voir Arnaud avec son pantalon de toile beige retroussé, les pieds bien écartés dans des sandales de marque, visiblement traumatisé par les spots publicitaires de George Clooney, et puis elle, assise bien droit, bien convenable, tenant sa tasse de thé comme si j’étais Élisabeth II, et m’évitant du regard comme si j’étais Pablo Escobar. J’ai tourné la tête vers le parc. Je ne voyais pas Lebowski, qui, lui, devait se tenir comme bon lui semble, autrement dit vautré tel le Dude canin qu’il était. Le parc était aussi nickel que les chromes de la vieille Citroën DS que j’avais entraperçue dans la dépendance près du portail. Je finis mon café aux arômes de forêt équatoriale du nord du Pérou, ces vallées dominées par la cordillère Blanche, ultimes sanctuaires de la planète, l’exact opposé de cet enclos de nature dressée à la trique, tondue à l’anglaise, taillée à la française, alignée comme une parade du Troisième Reich. « Vous savez, pour nous, ce potager, c’est un premier pas vers notre “reconversion”, une forme de résistance au collapse général. Nous avons beaucoup réfléchi, notamment durant le confinement. » Laure avait parlé d’une voix très douce, en tenant sa tasse à deux mains sous son nez telle une geisha son bol de thé, tout en laissant son regard trouver l’inspiration dans le bleu du ciel.

Je hochais la tête en cherchant désespérément quelque chose à répondre, qui ne venait pas. Ces discours enflammés pour « repenser le monde d’après », je les avais entendus des dizaines de fois, et la suite aussi : « Et il n’y a pas que la terre… » avait ajouté Laure en me regardant cette fois dans les yeux d’un air qui m’a semblé étrangement triste. Après avoir laissé passer un silence qu’elle jugea digne d’une mûre réflexion, elle déclara : « En cas de catastrophe, ce sont les liens sociaux qui seront déterminants. » Elle n’a pas précisé « notamment avec les paysans ». Dans le coin, les agriculteurs sulfataient leurs parcelles dont on ne voyait pas le bout en larguant des cargaisons de glyphosate. Leurs tracteurs avaient plus à voir avec une escadrille de B-52 chargés de napalm qu’avec L’Angélus ou Des glaneuses de Millet. Et cette guerre-là n’avait pas cessé avec les accords de Paris en 1973, elle ne s’arrêtait jamais. Par ailleurs ces péquenots votaient plutôt Rassemblement national, ce qui était « la ligne à ne pas franchir » pour pouvoir discuter avec Arnaud et Laure. Bref, j’ai continué à me taire en hochant la tête d’un air pénétré. Ma composition de taiseux-proche-de-la-nature semblait leur plaire. Je représentais probablement le joint idéal avec ceux qui savent faire sortir quelque chose de terre dans l’hypothèse de plus en plus prégnante où les temps deviendraient difficiles.

« Nous n’imaginons pas pouvoir mettre en place une autosuffisance alimentaire avec ce carré mais… il est important que chacun apporte sa pierre à l’édifice n’est-ce pas ? »

J’échappais de peu au colibri de Rabhi dont on m’avait tellement rebattu les oreilles que je l’aurais volontiers explosé à la .22 et englouti en le tenant par le bec comme un ortolan. Laure aurait voulu que je développe un peu : que pouvaient-ils attendre de ce potager, en termes de « retour sur investissement » ? aurait pu dire la professeur d’économie.

« Quelques salades l’été, quelques soupes l’hiver. »

Ils me regardèrent avec une mine déçue. Moi je pensais aux minutes qui s’écoulaient, sans qu’un mètre carré n’ait encore été travaillé. Je sentais qu’ils attendaient que j’explique un peu plus, ce que j’avais déjà fait en long, en large et en travers avec Arnaud au moment du devis. Je laissais mes yeux parcourir l’étendue de gazon, d’un vert tilleul, rasée et irriguée comme un green de golf.

« Vous pourriez vivre à trois sur cette superficie, mais il faudra tout utiliser, cultiver des céréales, vendre la DS pour acheter un vieux tracteur de la même époque, aménager une basse-cour, une étable avec une ou deux vaches, une soue avec un cochon. Transformer la propriété en ferme. »

Cette fois ce sont eux qui hochaient la tête, ils laissaient leur imagination travailler, visualisaient cette transformation du domaine en images scolaires : « les animaux de la ferme ». Je les ai remerciés pour le café, et je me suis levé pour retourner à mon utilitaire et en débarquer non une vache, mais le motoculteur.

Lebowski, sans surprise, dormait. Coincé entre ses deux pattes avant, le bout d’os était prisonnier de la bête. Avec beaucoup d’imagination, quelqu’un, disons un homme préhistorique n’ayant pas connu la domestication des loups, aurait pu croire que l’animal avait dévoré un cerf dont il ne restait que cet os, conservé pour se faire les dents (un noceur repu s’accordant une petite sieste après un festin, son cure-dent entre les doigts). Je me suis attelé au motoculteur pour retourner le sol. Heureusement, aucun écologiste radicalisé dans les parages pour me voir enfreindre l’un des dix commandements de l’agriculture douce. Le plus dur restait à faire : j’ai compté, quatre-vingt-douze brouettes de pierres à transporter jusqu’à l’ancienne fosse condamnée tout au sud. De quoi bâtir une chapelle, au moins. J’ai fini éreinté. Je ne faisais plus de terrassement depuis mon opération du dos. Il a tenu, ça m’a suffi. Le carré était beau. Cette terre n’avait pas été dévitalisée et les vers étaient nombreux, mes plus fidèles ouvriers.

La journée s’achevait, le soleil vaporisait en mille rayons sa lumière jaune à travers les ramures des grands arbres, des chênes sûrs de leur suprématie ancestrale, quelques hêtres aristocratiques, quatre platanes monumentaux, des tilleuls innombrables, des marronniers placides et toute la plèbe des petits feuillus à bois tendre. Lebowski n’avait pas bougé d’un poil, mais il avait ouvert un œil. Le fauve sentait venir la faim. L’heure de se lever pour aller chasser le caribou, ou plutôt, une fois à la maison, attaquer la seule chose qu’il ait jamais attaquée : sa gamelle de croquettes.

Moyennant quoi, rentré chez nous, il n’avait pas lâché son os. Il le tenait coincé dans un coin de sa gueule comme un increvable mégot de Gitane maïs pendu aux lèvres d’un ouvrier à l’ancienne. Je l’ai attrapé. Il l’a retenu une seconde avant de desserrer les mâchoires pour me le céder. Il m’a regardé avec son air de bon copain, « OK je te le prête l’ami, je comprends que ça te fasse envie ». J’ai observé de nouveau la chose. Granuleux, plus brun que blanc, poreux comme une éponge. Je me suis souvenu de mes études d’ingénieur en travaux publics et de l’efficacité maximum de la structure alvéolaire. Et puis une drôle de question m’est apparue : à qui avait appartenu cet os ? Ce truc avait été enrobé de la viande d’un mammifère – pas un os de poulet, loin de là – et avait structuré une bête, un bestiau, avait joué son rôle de vérin de la locomotion, avait été vivant. Avait appartenu à un individu. De quelle espèce ? Je l’ai examiné sur toutes les coutures. Je n’ai pu que constater mon ignorance crasse en matière d’anatomie. C’était un gros os. Un fémur ? une tête de fémur ? une tête de fémur de quoi ? Je me suis demandé qui saurait. Gilbert, le boucher ? J’ai posé l’os sur une étagère de la cuisine. Lebowski le regardait, puis me regardait moi, alternativement, « Euh… c’est à moi quand même, t’oublies pas, l’ami ? ». Il a gémi à la façon de Chewbacca, il avait exactement la fourrure d’un Wookiee. Mais pas les mêmes compétences guerrières. Je l’ai nourri donc. Et j’ai dîné à mon tour. J’ai associé un truc surgelé à une salade de mon jardin, équilibrant l’empoisonnement industriel avec la déprime végane. J’ai parcouru les journaux, écouté distraitement une émission vide de sens, mais l’os me prenait la tête. Ce genre de petit détail sans importance qu’on aimerait ignorer mais qui revient sans cesse, encore et encore, jusqu’à ce qu’on le règle, un point c’est tout. Et même point à la ligne.

On est attablé à la terrasse d’un bon restaurant de bord de mer. Une table pour deux. Sur la gauche, le soleil a accompli sa plongée sous la ligne d’horizon et éclabousse les nuages d’une poudre orangée. Le vin blanc est floral au nez et frais en bouche. On écoute la femme qu’on aime parler des mystères de l’inspiration. Elle est passionnante. Mais. Mais l’employé qui a dressé cette table – un stagiaire sans doute – a placé la salière tout au bord de la nappe. Vraiment à ras du bord ! En fait il n’y a aucun risque qu’elle tombe, même en tapant sur la table avec les deux mains. Mais bon, une salière n’a pas à être aussi près du vide. Sait-on jamais ? Un geste maladroit et c’est la chute. On pense à ça ! Au lieu de célébrer les noces d’un moment de grâce. C’est résolument idiot. C’est absurde. Ça n’a aucune importance. Il faut quand même être capable de passer au-dessus de ces minuscules contingences ! Sinon on n’en sort plus. Tu parles, je veux, oui : plus on se dit ça, plus la salière devient le sujet le plus crucial de l’univers. L’harmonie de l’instant, les yeux de l’être le plus cher au monde, le système solaire, tout cela n’est rien comparé à cette maudite salière. Aucun espoir de vaincre le négligeable petit pot empli de fleur de sel marin. L’objet est maléfique, c’est Satan. Trop près du bord. Ça stresse. À mort. Le moucheron du lion de La Fontaine. Le mieux serait d’abandonner la partie, d’incliner la tête, « respect, petite salière, tu m’as fait mordre la poussière », de tendre la main, de ramener ce petit récipient un peu plus vers le centre, et de revenir à la vie normale. L’os, c’était cette salière.

Mais que faire ? Il ne suffisait pas de tendre la main pour le déplacer, il fallait le passer au spectromètre façon 007 pour un bilan ADN sans appel. J’ai mis de la musique sur la chaîne stéréo. Un disque, pour faire avec les fichiers MP3 la même chose qu’avec la junk-food surgelée ; ou avec le potager dans le parc de Laure et Arnaud : équilibrer, rééquilibrer le monde. L’oreille interne en l’occurrence. J’ai mis The National. Les meilleurs du moment. L’album Trouble Will Find Me, et le morceau « I Need My Girl » m’a soulagé. L’os s’est fait dégager du centre du ring. Lebowski, le Diogène des médors, n’avait pas fait tant d’histoires, il avait posé sa tête sur ses deux pattes avant dans une position qui pouvait laisser supposer qu’il boudait, mais non, je savais qu’il l’avait déjà oublié.

Je vis seul avec ce chien. Je ne suis pas malheureux. Ma bien-aimée, Claire, est partie en Bretagne, une sorte de séparation à l’amiable. On se revoit de temps à autre. Je n’ai pas d’enfant. Claire a une fille d’une vingtaine d’années, Maëlle, avec qui j’entretiens des relations plus qu’épisodiques. J’avais dû assumer la position de père de substitution au pire moment, en pleine adolescence, et ça ne m’avait pas réussi. Voilà. C’est tout. Quant à l’os, je vais le faire voir à Gilbert. Le boucher. Point à la ligne, le retour. »

Extrait

« J’ai repensé à ce déjeuner complètement hystérique derrière son apparente décontraction. Tout était presque normal dans cette famille, mais le presque était énorme, et même flippant. Jeanne, Amandine, la Balagne, rien n’allait. Même ce chien, d’une certaine manière, n’était pas à sa place. En l’observant, je me disais que ce bon gros golden aurait été plus adapté à cette propriété, à cette famille bourgeoise, qu’à leur jardinier. Un labrador-à-cathos-sur-la-plage-de-Saint-Malo. Bon, enfin, c’était comme ça.

Je suis retourné à mon potager, qui prenait forme. » p. 50

À propos de l’auteur

Ancien grand reporter, Vincent Maillard est aujourd’hui réalisateur de documentaires, et scénariste pour la télévision. L’os de Lebowski est son second roman, après Springsteen-sur-Seine (Éditions Fanlac, 2019). (Source: Éditions Philippe Rey)

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags

#losdelebowski #VincentMaillard #editionsPhilippeRey #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #coupdecoeur #litteraturecontemporaine #rentréedhiver #RentréeLittéraireJanvier2021 #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #livre #roman #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #lecteurscom #bouquiner #livresque #auteur #jaimelire #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict

Antonin Sabot © Photo DR

Antonin Sabot © Photo DR