En deux mots:

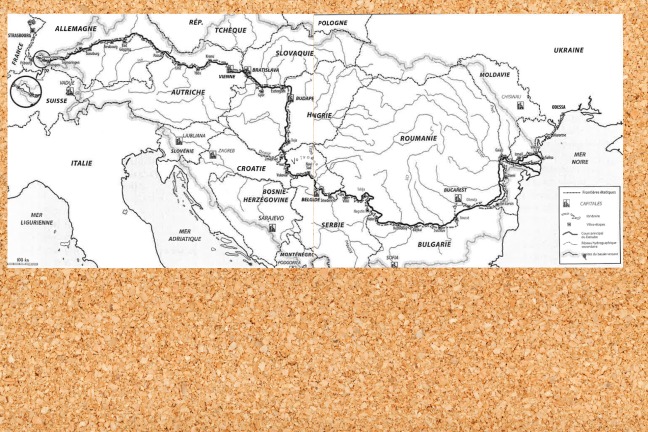

Une remontée du cours du Danube en 48 jours et à vélo: voilà le programme d’Emmanuel Ruben et de Vlad, son compagnon. Une épopée qui démarre à Odessa puis suit le Danube au plus près. Une traversée de l’Europe, de son histoire, de sa géographie et surtout de ses populations.

Ma note:

★★★ (bien aimé)

Ma chronique:

Europe, terre d’élection

Emmanuel Ruben a choisi de traverser le continent à vélo d’Odessa à Strasbourg et de suivre le cours du Danube. Son récit de voyage nous fait voir l’Europe de manière aussi originale que contrastée.

Refermant ce récit de voyage, je ne sais trop s’il faut d’abord admirer la performance sportive, ces 4000 km parcourus à la force du mollet le long d’un itinéraire qui réserve bien des chausse-trapes aux cyclistes ou l’érudition d’Emmanuel Ruben, qui semble avoir avalé une bibliothèque entière pour pouvoir nous détailler ainsi les paysages, les monuments, les peuples qu’il croise tout au long de son périple.

Ce dont je suis en revanche persuadé, c’est que la réussite du livre tient à la combinaison des deux.

Le choix du vélo donne un rythme et un point de vue plus propice aux rencontres – et aux surprises – qu’un camping-car ou une voiture et permet, bon gré mal gré, de réclamer plus facilement l’hospitalité quand il pleut à verse ou quand les rayons de la roue lâchent et demandent une réparation d’urgence pour pouvoir continuer sa route. Il permet aussi de «sentir» la géographie, de «vivre» les paysages et quelquefois de remettre en question la version livresque. Ou plus prosaïquement de confirmer l’intérêt stratégique d’implanter ici une colonie ou d’ériger là une forteresse pour repousser les assaillants.

Bien entendu, il ne saurait être ici question de retracer la totalité d’un parcours si riche en anecdotes et en informations – le seul reproche que l’on pourra du reste faire au livre, c’est que sa richesse est telle que l’on ne peut tout digérer en une lecture.

Bien entendu, il ne saurait être ici question de retracer la totalité d’un parcours si riche en anecdotes et en informations – le seul reproche que l’on pourra du reste faire au livre, c’est que sa richesse est telle que l’on ne peut tout digérer en une lecture.

Je préfère vous mettre l’eau à la bouche en piochant ici et là, au fil des épisodes, quelques réflexions, quelques faits qui éclairent la diversité d’un continent à l’histoire plus que mouvementée, à commencer par cette réflexion au début du voyage, en constatant que si le Danube sert de frontière naturelle, il reste indomptable et mouvant, notamment au niveau de son delta, en fonction de caprices saisonniers:

«L’Europe est le plus dense écheveau de frontières de la planète – l’Europe n’est qu’un entrelacs de bordures, et l’Ukraine, qui est par excellence le pays des confins, fait bien partie de l’Europe».

Pour les cyclistes, il en va de même, les routes s’amusant à défier cartes et autre GPS. Et quand le parcours est à peu près sûr, arrivent les fonctionnaires. C’est ainsi, par exemple, que le zèle des douaniers moldaves permettra d’écrire qu’il est «le seul pays qui demande dix fois plus de temps pour l’atteindre et le quitter que pour le traverser». Après avoir atteint la Roumanie et découvert le plus grand mouvement de révolte depuis la chute de Ceausescu, fraternisé avec une population qui partage d’autant plus qu’elle n’a quasiment rien à offrir. Et après avoir fait l’expérience des eaux de vie et autres alcools plus ou moins forts, c’est les «muscles raides, le cuir des fesses irrité et le cerveau encore ravagé par la murge de la veille» qu’il faut prendre la direction de la Bulgarie.

C’est peut-être le moment de dire deux mots sur le compagnon de voyage du narrateur qui «a le corps parcouru de frontières». Né à Kiev, il a grandi à Odessa, Bucarest et Bakou avant de filer vers Paris, Strasbourg puis Novi Sad. Dans ses veines coule du sang serbe, russe, ukrainien, tatar et la liste n’est sans doute pas exhaustive. Bref, l’incarnation de ce continent et le guide parfait pour cette pérégrination. Même s’il lui prend ici et là l’envie de lâcher son ami en cours de route, il sera d’une aide précieuse notamment dans cet ex-Yougoslavie qui est restée «plurielle, multilingue, multiethnique, multiconfessionnelle» et «aux populations inextricablement entrelacées» comme le raconte si bien Milorad Pavic dans Le Dictionnaire khazar, sorte de bréviaire pour Emmanuel Ruben qui, on l’aura compris, aine à s’abreuver des écrits des auteurs des pays traversés.

De Voïvodine, le duo gagne la Hongrie, puis la Slovaquie et, avant d’arriver en Autriche. «Remonter le Danube au pixel près, c’est explorer toutes les époques de la frontière, toutes les formes que l’Empire inventa, depuis les Romains, pour se barricader contre un ennemi réel, imaginaire ou fantasmé. Limes romain, Militärgrenze autrichienne, ligne Arpâda hongroise, Rideau de fer soviétique, murs et barbelés d’hier et d’aujourd’hui.»

En se rapprochant de l’Allemagne et de la fin du voyage, on peut voir comme un dernier symbole le fait que la source du Danube soit elle-même sujet à controverse. Derrière le petit théâtre et le filet d’eau qui s’en échappe, on peut sans doute trouver d’autres sources en amont.

Ode au voyage autant qu’ode à l’Europe, ce livre nous rappelle qu’il est bien temps de s’approprier notre continent.

Sur la route du Danube

Emmanuel Ruben

Éditions Rivages

Roman

256 p., 23 €

EAN 9782743646486

Paru le 03/03/2019

Où?

Le roman se déroule d’Ukraine en France, en passant par tous les pays européens limitrophes du Danube.

Quand?

L’action se situe en 2016.

Ce qu’en dit l’éditeur

À l’été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec un ami une traversée de l’Europe à vélo. En quarante-huit jours, ils remonteront le cours du Danube depuis le delta jusqu’aux sources et parcourront 4 000 km, entre Odessa et Strasbourg. Ce livre-fleuve est né de cette épopée à travers les steppes ukrainiennes, les vestiges de la Roumanie de Ceausescu, les couchers de soleil bulgares, les défilés serbes des Portes de Fer, les frontières hongroises hérissées de barbelés… En choisissant de suivre le fleuve à contre-courant, dans le sens des migrations, c’est l’histoire complexe d’une Europe qui se referme que les deux amis traversent. Mais, dans les entrelacs des civilisations déchues et des peuples des confins, affleurent les portraits poignants des hommes et des femmes croisés en route, le tableau vivant d’une Europe contemporaine.

Dans ce récit d’arpentage, Emmanuel Ruben poursuit sa «suite européenne» initiée avec La Ligne des glaces (Rivages, 2014) et explore la géographie du Vieux Continent pour mieux révéler toutes les fictions qui nous constituent.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Libération (Alexandra Schwartzbrod)

L’autre quotidien

Blog Le domaine de squirelito

Blog L’or des livres

Charybde27: le blog

La Marelle (écrivain en résidence)

INCIPIT (Les premières pages du livre)

« Prologue

Quitter Paris

Le plus dur, c’est de trouver le bon rythme, disait Vlad, si tu ne trouves pas d’emblée ton propre rythme, c’est fichu, tu chopes un point de côté, tu te mets dans le rouge, il faut savoir doser, ne pas se griller d’avance, mouliner sans forcer, en garder sous la pédale comme on dit – j’écris sous sa dictée, j’essaie de retrouver le tempo de son phrasé, le grain de sa voix, le tranchant de son accent, sa façon si particulière de rouler les r, il m’avait dit ça, une nuit, à Paris, alors que nous avions les flics aux trousses, je le revois pédalant à mes côtés, haletant à mes côtés, je revois sa manière unique de tenir son guidon, d’empoigner le taureau par les cornes, mains fermement agrippées aux cocottes de frein, dos cambré, buste jeté en avant, cou rentré dans les épaules, j’aurais pu le reconnaître de loin, il nous arrivait de nous croiser par hasard du temps où il vivait dans un squat à Pantin et moi dans un ancien bordel au métro Danube – un jour, je m’en souviens, c’était en avril, un des premiers soirs qui voient s’égayer la ville, je sors d’un bar un peu éméché, je vais décrocher mon vélo, j’aperçois un type aux cheveux blonds noués en catogan qui dodeline des épaules en grimpant la rue de Ménilmontant, je me dis ça doit être lui, c’est bien son style à lui, j’enfourche ma monture, je me dresse sur mes étriers, j’attaque la pente en danseuse, lui est déjà loin, loin, loin – je le vois filer comme si les feux, les néons, les enseignes, les réverbères, toutes les lumières de la capitale le halaient vers le ciel aimanté ; sous son barda de coursier, sa veste noire flotte dans son dos, et lorsqu’il dévale les rues de Belleville on entend claquer les pans de cuir, flap flap flap, petites ailes de corbeau ivre de traverser la ville ainsi, sur le fil de fer de son seul désir – tout est une question de rythme, disait Vlad, pas seulement de souffle mais de tempo, pas tant de vitesse mais de pulsation, les cuisses et les poumons ne suffisent pas : ce qui compte, c’est le cœur ; les jambes on s’en fout, elles suivront bien, les jambes, et si la cadence va trop vite ou si le développement est trop grand, il y a un dérailleur pour ça, un coup de pouce et tu changes de braquet – en revanche, le cœur, lui, s’il s’emballe, c’est terminé, tu vois rouge, le sang te monte à la gorge, tu as l’impression qu’on t’enfonce une dague en travers de la gueule, tu as ce goût de fer sur la langue et tu peux t’arrêter net, y rester, j’ai vu un type foudroyé comme ça, c’était dans les Vosges, en VTT, il a attaqué un raidard un peu fort, sur la plaque, et il a claqué – quarante ans, trois enfants –, depuis ce jour-là, j’ai raccroché mon VTT, l’effort est trop bref et trop violent ; moi, c’est l’endurance que j’aime, l’endurance et la vitesse dans le soleil et le vent, les longues distances à toute allure le long des fleuves, des rivières et des canaux de France et d’Europe ; un bon vélo comme un bon livre doit servir à retrouver sa respiration, disait Vlad – surtout, tu dois te concentrer dans ta course, apprendre à surveiller ton pouls, écouter les battements de ton cœur, reconnaître les systoles et les diastoles, tu dois savoir quand tu dépasses les bornes, quand tu risques la crampe mais aussi quand tu n’es pas dans le coup, quand tu ne peux rien de bon, quand tu es vidé – enfin, tu dois toujours être sur le qui-vive, attentif au moindre bruit, sans cesse aux aguets, tout ne tient qu’à un fil, le moindre moment d’inattention, le moindre geste de travers et tu es foutu, une bagnole déboule sur la droite, un piéton se jette sous tes roues, le danger te guette à tous les coins de rue, tu dois savoir anticiper, doser les freinages et les à-coups, viser la fluidité ; sur ta selle, tu dois couler de source, ta trajectoire doit être aussi déterminée que le tracé d’un torrent, aussi souple que celui d’une rivière, pas plus que l’eau qui s’écoule dans la plaine, tu ne dois sentir l’effort qui s’imprime dans tes veines, tu dois avoir l’impression de dériver comme dans un rêve – sous la gomme de tes pneus ou de tes boyaux, l’asphalte doit se liquéfier, les pavés doivent te soulever – tant que tu pédales, tu dois te sentir léger comme une plume, au bord de la lévitation, tu dois être toujours prêt à saisir la balle au bond, à relancer la machine, dès que tu te cales un peu trop bien sur ta selle, dès que tu te poses tranquille pépère sur ton derrière, tu prends le risque de te faire choper – si les flics déboulent et te prennent en chasse, ne leur laisse aucun répit, saute de trottoir en trottoir, engouffre-toi dans les ruelles les plus étroites, traverse les passages les plus périlleux, prends les virages à la corde, assure tes dérapages, évite les avenues trop larges, il n’y a jamais de ligne droite à vélo, le cyclisme comme l’écriture n’est qu’une série de méandres, pense à varier les vitesses, improvise ton itinéraire, serpente sur la chaussée – les flics à vélo sont de vieux crocos, si tu te mets à zigzaguer, ils zigzaguent aussi dans ton sillage, pur réflexe de leur part, et n’oublie pas qu’ils ont la trouille au ventre, la trouille de faire une connerie, la trouille de se viander, la trouille des chicanes et des pavés, la trouille d’échouer, de ne pas aller jusqu’au bout de leur mission, de rentrer bredouilles au bercail : la peur, tu ne dois pas la fuir ni la dompter, tu dois l’apprivoiser pas à pas ; l’adrénaline est ta drogue, sans elle tu n’es rien, tu ne vaux rien – si tu trouves le bon rythme, disait Vlad, tu deviens invisible, insaisissable, rien ne peut t’arrêter, une sorte de transe intérieure te gagne, tu peux continuer sur cette lancée des heures et des heures, parcourir des dizaines de bornes sans t’en rendre compte, la route se déroulera d’elle-même sous tes pneus ou tes boyaux, torrent d’images ou film en avance rapide – Paris très vite ne sera plus qu’un lointain souvenir, tu sentiras la ville s’effacer derrière toi – adieu bagnoles, adieu scooters, trottoirs sales, odeur de pisse, platanes lépreux, adieu sirènes des ambulances et des pompiers – si les flics sont à tes trousses, à la vue du périph tu pourras souffler, tu les auras semés, les flics à vélo s’aventurent rarement au-delà du périph – en passant dessous, tu pourras te dire que tu l’as échappé belle, l’Est commencera là-bas, tu seras déjà sur le boulevard de l’Europe, sur la route du Danube, sur la route du vrai Danube, pas la station de métro mais le fleuve… »

Extraits

« 1. Une odyssée qui commence à Odessa

Odessa (Ukraine), 25 juin

À l’aéroport d’Odessa, seul un militaire armé d’une dague et d’un revolver nous rappelle que nous avons atterri dans un pays en guerre. Je le toise de la tête aux pieds. C’est la deuxième fois que je reviens en Ukraine depuis l’Euromaïdan et chaque fois je me demande comment cette armée de soldats mal fagotés, équipés à la va-comme-je-te-pousse, pourra se défendre contre la Russie de Poutine, la troisième puissance militaire du monde. Tous les hommes croisés dans le hall de l’aéroport me demandent si j’ai besoin d’un taxi, alors je désigne la grande boîte en carton que je traîne derrière moi et je dis :

– Velosiped!

– Quoi, un Français venu jusqu’ici avec une bicyclette en pièces détachées?

– Mais pour aller où ? Jusqu’à Vladivostok ou jusqu’à Sakhaline?

– Jusqu’à Strasbourg, messieurs.

– Vous avez à peine foutu les pieds ici que vous rebroussez chemin? Tous ces efforts pour rentrer au bercail?

– Non, tous ces efforts pour remonter le Danube, messieurs.

– Vous allez rouler à contresens de Napoléon, d’Hitler et de l’expansion européenne, mon pauvre ami! Et vous avez bien raison quand on pense comment toutes ces aventures ont terminé: la bérézina vous pend au nez!

Oui, c’est pour traverser l’Europe à rebrousse-poil que nous avons débarqué dans cet ancien port russe puis soviétique, aux avenues tracées au cordeau par un Français, et qui n’a d’ukrainien que la langue écrite, celle qui se lit partout mais ne s’entend nulle part, tout le monde parlant, bien sûr, le russe. Oui, nous sommes venus remonter les flots danubiens, tels des Argonautes des temps modernes, des bouches de la mer Noire aux sources de la Forêt-Noire. Pour pédaler à contre-courant des vents dominants et de la plupart de nos congénères. Avec pour horizon un rêve d’enfance enfoui parmi les neiges et les sapins du Wurtemberg. Mais pour l’instant : chut ! pas question de dévoiler ce qui nous attire là-bas car dans un récit d’arpentage, où l’on devine déjà le début et la fin de l’histoire, il faut bien ménager un peu de suspens. »

« Remonter le Danube au pixel près, c’est explorer toutes les époques de la frontière, toutes les formes que l’Empire inventa, depuis les Romains, pour se barricader contre un ennemi réel, imaginaire ou fantasmé. Limes romain, Militärgrenze autrichienne, ligne Arpâda hongroise, Rideau de fer soviétique, murs et barbelés d’hier et d’aujourd’hui. Ici, donc, à Devin, où se dressait, de 1945 à 1989, le Rideau de fer, on a construit un monument aux quatre cents victimes de la maladie de la frontière, aux quatre cents personnes tuées pour avoir tenté de franchir le rempart barbelé séparant les deux blocs : c’est un grand portique de béton blanc perforé de coups de burin imitant des impacts de balles. Une plaque commémorative rappelle en quatre langues allemand, anglais, tchèque et slovaque que trente ans seulement nous séparent de cette tragédie: Ici, 400 personnes sacrifièrent leur vie »

À propos de l’auteur

Emmanuel Ruben est l’auteur de plusieurs livres – romans, récits, essais. Il dirige actuellement la Maison Julien-Gracq et vit sur les bords de Loire. (Source : Éditions Rivages)

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags:

#emmanuelruben #surlaroutedudanube #editionspayot&rivages #editionsrivages #hcdahlem #roman #unLivreunePage. #livre #lecture #books #littérature #lire #livresaddict #lectrices #lecteurs #lecteurscom #bouquiner #livresque #rentreelitteraire #rentree2019 #RL2019 #RentréeLittéraire2019 #PrixOrangeduLivre2019 #LitteratureFrancaise #VendrediLecture

Si vous souhaitez gagner ces livres, dites-moi en commentaire celui qui vous intéresse. Un tirage au sort vous départagera! 😉

Si vous souhaitez gagner ces livres, dites-moi en commentaire celui qui vous intéresse. Un tirage au sort vous départagera! 😉