En deux mots

Après s’être occupé pendant plus de dix ans de son père sénile, Kay accepte de conclure un pacte avec son mari Cyril. Les quinquagénaires partiront ensemble à 80 ans. Un choix réfléchi, mais avec de nombreuses variations présentées ici avec un humour caustique.

Ma note

★★★ (bien aimé)

Ma chronique

Nous partirons à 80 ans

Avec son humour caustique, Lionel Shriver nous offre une douzaine de variations sur un couple qui, après avoir dû souffrir en accompagnant un père sénile décide de se donner la mort à 80 ans. Le pacte de Kay et Cyril Wilkinson résistera-t-il à l’actualité du Royaume-Uni ?

La vie de Kay Wilkinson n’est pas de tout repos. Elle voit son père décliner, rongé par la maladie. En soins constants, il devient sénile, agressif et ne reconnaît plus ses enfants. Autant dire que sa mort est un soulagement. Après ses obsèques, le traumatisme reste présent – ce père leur a pompé toute leur énergie pendant plus d’une décennie – et va la mener à accepter le pacte que lui propose son mari Cyril, se suicider lorsqu’elle aura 80 ans.

Nous sommes en octobre 1991, Kay a 51 ans et Cyril 52. Le couple, lui est médecin généraliste et elle est infirmière, vit à Lambeth dans le sud de Londres, dans une maison qu’ils ont fini de payer. S’il leur reste donc encore de longues années à vivre, cette échéance va désormais leur servir de boussole, à la fois épée de Damoclès et incitation à profiter de la vie qui leur reste. Puisant dans leur fortune, ils vont s’offrir des voyages et chercher leur bonheur loin de leurs trois enfants, Hayley, Roy et Simon.

Mais leur retraite va être perturbée par le Brexit, décidé alors que leur échéance s’approche à grands pas. Cyril, travailliste et fermement opposé à la sécession, va alors s’engager pour le maintien dans l’UE et faire des dons conséquents pour soutenir les opposants au gouvernement. Kay, qui avouera plus tard avoir voté pour les conservateurs, ne partage pas vraiment ce combat et préfère se consacrer à leurs obsèques. Elle imagine aussi des rendez-vous – les derniers – avec les amis et la famille. Mais cette fois, c’est la pandémie qui vient chambouler ce beau programme. Des impondérables dont Lionel Shriver va faire son miel et nous régaler de quelques scénarios qui vont permettre à la romancière de faire étalage de cet humour qui nous avait déjà ravi dans Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes. Celui que je préfère voit Hayley débarquer avec toute une équipe d’urgence. Sans montrer la moindre compassion, elle veut persuader des parents qui visiblement n’ont plus toute leur raison, de finir en maison de retraite. Autrement dit, d’aller dans l’endroit qu’ils détestent et que leur pacte voulait justement éviter.

Mais les développements sur la crise des réfugiés ou sur la recherche de médicaments miracle ne sont pas mal non plus, surtout si vous aimez l’humour noir. Mais ce qui donne au roman son charme, derrière la satire acerbe, c’est l’amour qui unit ce couple au fil du temps. Plus d’un demi-siècle de vie commune et cette impression que désormais même le pire ne saura les séparer.

À prendre ou à laisser

Lionel Shriver

Éditions Belfond

Roman

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Gilbert

288 p., 22 €

EAN 9782714495846

Paru le 26/01/2023

Où?

Le roman est situé principalement en Angleterre, dans le Sud de Londres.

Quand?

L’action se déroule de 1991 à nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Lionel Shriver met toute son ironie, son acuité et sa tendresse dans cette nouvelle bombe de provocation. Hilarante et touchante, une œuvre explosive doublée d’une réflexion mordante sur notre rapport à la vieillesse et sur l’art délicat de préparer sa sortie.

Pendant dix ans, Kay a assisté son père atteint de la maladie d’Alzheimer. À la mort de ce dernier, le soulagement l’emporte sur la tristesse et une question surgit : comment gérer sa propre fin de vie ?

Une discussion avec son mari Cyril, quelques verres de vin et les voici qui en viennent à nouer un pacte. Certes, ils n’ont que cinquante ans, sont en bonne santé et comptent bien profiter encore de leurs proches, mais pas question de faire peser sur ceux-ci et sur la société leur inéluctable déliquescence. C’est décidé, le jour de leurs quatre-vingts ans, Kay et Cyril partiront ensemble.

Le temps passe et voici qu’arrive la date fatidique.

Une date, douze possibilités et une conclusion : dans la vie, tout est à prendre ou à laisser…

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

France Inter

En Attendant Nadeau ( Steven Sampson)

Livraddict

ARTE TV

France TV Culture (Laurence Houot)

Critiques libres

Blog froggy’s delight

Blog littéraire de Pierre Ahnne

Blog Baz’Art

Les premières pages du livre

« 1. La boîte du porte-savon

— J’AURAIS DÛ pleurer ? demanda Kay en se débarrassant de son gros manteau noir, parfaitement approprié en cet avril interminable au froid maussade digne d’un mois de janvier.

Seul changement notoire de ce printemps, Kay, qui d’ordinaire acceptait sans rechigner les rigueurs de l’hiver, leur vouait désormais une haine tenace.

— Il n’y a pas de règle, répondit Cyril en remplissant la bouilloire.

— Si j’en crois certaines normes bien établies, il y en aurait. Et, je t’en prie, je sais qu’il est un peu tôt mais je ne veux pas de thé.

Sans plus tarder, Kay alla chercher la bouteille d’amontillado sec dans le frigo. Elle avait avalé une gorgée de vin à la cérémonie et ne se voyait pas revenir à l’English Breakfast. Boire un verre à la maison à dix-sept heures trente relevait d’une faiblesse coupable, mais le caractère exceptionnel de cette journée l’autorisait à enfreindre le principe qui prévalait sous leur toit – principe tacite et néanmoins gravé dans le marbre – interdisant formellement d’ouvrir une bouteille avant vingt heures. Imaginer qu’elle noyait son chagrin était pure présomption. À vrai dire, le sentiment que lui laissait l’événement marquant de l’après-midi ne s’apparentait en rien à du chagrin. Il s’agissait plutôt d’une valse-hésitation entre faim et indigestion.

À la surprise de Kay, Cyril renonça au thé pour partager un verre avec elle à la table de la cuisine, sans oublier de découper au préalable deux zestes de citron vert. Des deux époux, c’était sans doute Cyril qui portait la responsabilité initiale du diktat de vingt heures, même si la trame de leurs habitudes s’était tissée depuis trop longtemps pour que quiconque en remonte le fil.

— Je pensais au moins être soulagée, lâcha-t-elle en choquant un verre ordinaire contre celui déjà posé sur la table en un toast sans panache.

Très pratiques, ces verres hauts et étroits rapportés de Barcelone avaient des proportions idéales, ce qui n’était pas le cas de la plupart des jolis services en cristal. Le fait qu’elle soit capable de s’intéresser à la forme des verres en un moment pareil ne faisait qu’accroître son impression d’être en décalage.

— Tu n’es pas soulagée ?

— À vrai dire, j’attendais que cette page se tourne depuis plus de dix ans. Ce qui peut sembler abominable mais ne te surprendra pas. Puisque maintenant nous sommes face à ce qu’on appelait dans le temps « l’inéluctable »…

— On ferait peut-être mieux de parler aujourd’hui de « l’éventuel », la coupa Cyril. Ou de « l’indéfiniment reportable ». Ou encore de « Chérie, à la réflexion, et si on remettait ça à la semaine prochaine ? ».

— Je ne me sens pas plus légère ni plus libre, j’ai plutôt l’impression de peser une tonne et de n’avoir aucune énergie. Avec le temps qu’il a mis à mourir, mon père a pompé toute la vie autour de lui. Il nous a peut-être même privés du peu de vitalité dont nous aurions eu besoin pour enfin fêter son décès.

— Quel gâchis, dit Cyril.

— C’est vrai, et si seulement ce gâchis s’était limité à la seule vie de Godfrey Poskitt et à sa fin tragique, mais non, il a débordé. Sur ma pauvre mère, sur les soignants, et même sur nos enfants, jusqu’à ce qu’ils arrêtent de rendre visite à mon père. Je me félicite de les avoir autorisés à ne plus jouer les petits-enfants redoublant d’amour. À quoi ça aurait servi ? La plupart du temps, il ne les reconnaissait pas ou il les abreuvait d’injures en remerciement de leur sollicitude. Et puis, il était dégoûtant, Dieu sait si ma mère et moi avons essayé de le maintenir propre, mais changer ses couches était une épreuve, il se débattait, donnait des coups de pied et, beaucoup plus gênant, il lui arrivait même d’avoir une mini-érection – mon père, quand même ! Alors on retardait le moment de le changer et, souvent, il puait.

— Malgré tout, deux de ses petits-enfants ont fait acte de présence aujourd’hui, c’est bien.

— Simon est venu, bien sûr. Il a le sens du devoir et des responsabilités chevillé au corps, à tel point qu’à vingt-six ans on croirait qu’il en a quarante. Je suis contente qu’il soit venu, ne serait-ce que pour ma mère, mais Hayley est arrivée en retard évidemment – histoire de faire une entrée remarquée et d’attirer tous les regards. Je parie qu’elle l’a fait exprès, elle a dû allumer la télé avant de partir pour être sûre de ne pas être à l’heure comme tout le monde. Quant à la dérobade de Roy, elle était prévisible. Être un petit-fils, voilà encore un engagement qu’il est incapable de tenir sur la durée.

— Pour en revenir au gâchis, dit Cyril en reprenant le fil de leur conversation, tu as oublié que tu en as été toi aussi une des principales victimes.

Mieux valait l’entendre de la bouche de son mari.

— J’hésite à calculer le nombre d’années de ma vie que la sénilité de cet homme m’a coûté.

— Au moins, tu as réussi, par miracle, à continuer à travailler. C’est ton temps libre que ton père a aspiré. Les soirées, les week-ends, les matins à l’aube, les déplacements en urgence à Maida Vale en pleine nuit. Des moments que tu aurais pu passer avec moi.

— Ce qui fait aussi de toi une victime ?

— Une de plus, effectivement.

Ne pouvant pas tenir en place, Kay se leva pour aller ramasser près de l’évier les miettes qui traînaient sur le plan de travail, avec un regard las pour la véranda en construction censée prolonger la cuisine : un chantier qui durait depuis deux ans et un énième dégât collatéral lié aux besoins infernaux de son père. Aujourd’hui, les enfants leur enviaient cette maison alors qu’au moment où Cyril et elle l’avaient achetée en 1972 – ils venaient de découvrir que Kay était enceinte de Hayley –, le pays était à genoux et le quartier de Lambeth aussi. Ce qui explique qu’une aussi grande bâtisse, même située au sud de la Tamise, ait été dans les moyens d’une infirmière et d’un généraliste du secteur public.

Construite sur trois niveaux auxquels s’ajoutait un grenier aménageable, la maison n’était bluffante que de l’extérieur ; on n’aurait même pas pu la qualifier de « pépite à retaper ». Dix-neuf ans de dépassements budgétaires et de désagréments plus tard, ils étaient enfin propriétaires d’un bien habitable. Les enfants avaient tendance à oublier que, petits, ils devaient enjamber des piles instables de planches pour aller aux toilettes ou secouer la tête pour se débarrasser des morceaux de placoplatre avant de partir à l’école. Ils ne se souvenaient pas non plus que leurs parents les exhortaient à se dépêcher de rentrer à la maison en sortant du métro car le quartier, à l’époque, était infréquentable. Et ils avaient encore moins eu conscience de la charge financière pesant sur les salaires d’un jeune couple payé par l’État et du risque, considérable, que l’intérieur délabré ne s’effondre comme un château de cartes. Tout ce que les enfants voyaient aujourd’hui, c’était l’imposante et respectable demeure de papa et maman, incarnation bourgeoise d’un certain statut social – maison qu’ils ne pourraient jamais s’offrir, pas avec des taux d’intérêt à quinze pour cent ; concernant Roy, si sa mère devinait juste, il s’imaginait déjà hériter du nid. Roy cherchait toujours des raccourcis.

Maintenant que son père était mort, elle aurait le temps de finir la véranda, mais son enthousiasme pour le projet avait largement décliné. Elle avait cinquante et un ans. Combien de temps vivraient-ils encore dans cette maison ? Ou plutôt, combien de temps leur restait-il à vivre ? Kay s’était figuré franchir l’étape cruciale de la cinquantaine avec panache – Regardez-moi ! Je me ris du temps qui passe et cette nouvelle décennie ne me fait ni chaud ni froid –, or ce genre de réflexions morbides ne lui avait jamais traversé l’esprit au passage des quarante ans.

— Je me demande si je n’aurais pas dû raccompagner ma mère après la cérémonie, lâcha Kay, en proie au doute. Percy a dit qu’il rentrerait avec elle pour lui tenir compagnie mais je connais mon frère, il ne s’attardera pas.

— Tu n’en as pas assez de te sacrifier ? maugréa Cyril. C’est bien les femmes ! Vous êtes toujours en train de vous plaindre de ce que vous vous occupez de tout le monde, et dès que vous avez un moment libre, vous proposez aussitôt votre aide à quelqu’un d’autre.

— On « propose » notre aide, comme tu dis, uniquement parce qu’on sait que personne d’autre ne le fera !

Sa colère les surprit tous les deux. Kay se reprit.

— Excuse-moi. On ne peut pas dire que je n’aie pas sollicité Percy, tu le sais. Mais Tunbridge Wells, c’est loin, et, bien sûr, il était trop affairé à trahir sa femme et ses enfants.

— Ce n’est pas très juste de ta part.

— Je ne dis pas qu’il a eu l’idée de devenir gay uniquement pour échapper à son devoir filial. Mais le fait est qu’il s’est servi de son homosexualité pour se défiler. « Je ne peux pas m’occuper de papa ce week-end parce qu’il vit mal mon coming out. » Bien sûr qu’il le vivait mal, il était né en 1897 !

— Ce n’est pas tant que les femmes soient toujours cantonnées au rôle de porte-bassin, c’est surtout un problème politique, déclara Cyril en se redressant avec l’autorité qu’elle lui connaissait. Le gouvernement doit s’engager davantage dans l’aide sociale. Ça ne devrait pas échoir à ta mère, à toi ou au reste de ta famille…

— Et pourtant c’est bien ce qui s’est passé, se passe et se passera quand toi et moi serons à notre tour des croulants. Même une aide minime de la commune, pour faire le lit (et on ne parle même pas d’aller te récupérer dans la rue quand tu divagueras), c’est inenvisageable. Les prestations sont accordées en fonction des revenus, or mon père était avocat.

— C’est vrai, les critères de revenus sont assez stricts…

— La commune n’enverra jamais personne te torcher le derrière si tu gagnes plus de vingt mille livres – et maman n’atteignait même pas ce seuil une fois payée la ribambelle d’aides à domicile. Pourtant elle ne pouvait prétendre à aucune aide sous prétexte qu’elle était propriétaire de la maison. Si tu n’as rien mis de côté ou presque rien, la commune paye l’intégralité de l’addition. Qu’est-ce que tu en dis, monsieur le socialiste ? Tu t’échines toute ta vie, comme l’a fait mon père, pour être indépendant financièrement et subvenir aux besoins de ta famille, et, quand tu t’écroules, l’État te dit de te débrouiller tout seul. Ne fais rien, ne gagne rien, n’épargne rien, ne mets absolument rien de côté et l’État s’occupera de toi gratuitement, de A à Z. Force est de constater que celui qui exerce une activité, gagne et économise de l’argent est un crétin.

— Tu exagères. De toute façon, je pense que l’aide sociale devrait être un avantage universel, au même titre que la Sécurité sociale.

— C’est ça. Et alors ces mêmes individus responsables qui gagnent un tant soit peu d’argent continueront de payer pour eux et pour tout le monde avec des impôts extravagants. Tu n’aurais pas dû participer à la grosse manifestation de Trafalgar Square l’année dernière contre la poll tax, puisqu’elle était censée financer l’aide sociale et beaucoup d’autres choses.

— Arrête avec ça. La poll tax était totalement inégalitaire et tu le sais très bien. Et, grâce à des manifs comme celle de Trafalgar Square, elle vient d’être abrogée. Par ailleurs, je doute que ce soir, après cette journée éprouvante, tu sois dans le meilleur état d’esprit pour réfléchir à une politique gouvernementale complexe.

— Quand je pense à tous ces soins – couper ses gros ongles de pied hideux, retirer les glaires de ses narines velues, utiliser des boîtes entières de lingettes pour lui nettoyer le derrière…

Kay s’était mise à arpenter le sol en ardoise – en réunissant la cuisine et la salle à manger, ils avaient réussi à créer un très bel espace pour faire les cent pas.

— Tu ne peux pas imaginer à quel point c’est bizarre de brosser les dents d’un autre adulte, qui finit par te mordre… ou de lui courir après et de le coincer pour le déshabiller… J’avais l’impression d’être à moitié sa fille, à moitié son chien de berger. Je devais le surveiller en permanence comme un môme de deux ans, sinon il risquait de se couper, de boire du liquide vaisselle ou de mettre le feu à la maison… Le nourrir à la cuillère, essuyer la bouillie qui avait coulé sur sa barbe… Le persuader pendant des heures de bien vouloir descendre de l’échelle qui monte au grenier, forcément…

Kay s’interrompit, se tourna vers Cyril et poursuivit :

— Tous ces soins cumulés pour mon seul père auraient coûté une fortune à la communauté. Prendre en charge les autres épaves du même acabit saignerait l’État à blanc, voilà pourquoi ça ne peut pas être un avantage universel. Il fallait être trois pour le tenir : maman, l’auxiliaire et moi – en fait, on y arrivait à peine. Le vrai problème n’est pas la façon dont cette décomposition progressive mais inéluctable est financée, mais le fait qu’elle soit financée tout court. Pendant quatre ans d’affilée, l’état de mon père s’est détérioré avec régularité, puis pendant dix bonnes années, il est allé de mal en pis. Qu’importe qui s’acquitte des frais, c’est un gâchis d’argent monumental, doublé d’un gâchis de temps pour les personnes plus jeunes – ma mère, moi. On a gaspillé ce temps alors qu’on est encore en bonne santé, saines d’esprit et toujours capables de profiter de l’existence. Gâchis, tu disais ? Oui, un vrai gâchis, et pourquoi ? Il aurait dû mourir au moment où la maladie a été diagnostiquée. J’aurais pu alors revenir de ses obsèques en pleurant à chaudes larmes.

Kay se laissa retomber sur la chaise de cuisine, les yeux secs. Secs au point d’être douloureux.

Cyril observa sa femme. Cette froideur affectée ne lui ressemblait pas. Des deux, elle était la plus passionnée. Lui était l’intellectuel posé que certains prenaient parfois pour un homme insensible. D’habitude, elle ne savait pas dissimuler ses émotions. Pourtant, huit jours plus tôt, lorsque sa mère avait appelé à quatre heures du matin, Kay s’était montrée détachée. Certes, la nouvelle était attendue. Cela faisait plusieurs semaines que son père ne pouvait plus vraiment s’alimenter, le pauvre homme n’arrivait plus à déglutir. (Son cerveau, devenu trop défaillant, ne parvenait plus à fermer l’épiglotte. Au stade ultime, la maladie assène le coup de grâce : le cerveau oublie comment respirer.) Après avoir raccroché, Kay avait reposé le combiné et annoncé sans détour :

— Mort.

Puis elle s’était glissée sous la couette et s’était aussitôt rendormie.

— Tu ne ressens vraiment rien pour lui ? s’enquit Cyril. Même pas un peu de peine, une certaine nostalgie ?

À l’aune de l’incroyable indifférence dont elle avait fait preuve toute la semaine, il était facile d’imaginer le soulagement de Kay si Cyril venait à tomber raide mort à côté d’elle : enfin plus personne pour monopoliser la couette, elle l’aurait pour elle toute seule !

— Non, je ne ressens rien et pourtant, j’ai essayé, répondit-elle. Cette mort graduelle trompe tout le monde. J’ai l’impression qu’il a disparu depuis des années. Je n’ai pas eu droit non plus à un vrai deuil. Je ne devrais pas m’apitoyer sur mon sort, celui de maman a été bien pire. Mon père l’accusait de lui voler ses affaires ou de fouiller dans ses papiers. Il a appelé la police plus d’une fois et il lui arrivait d’avoir des moments de lucidité assez longs pour convaincre le policier venu sonner à la porte que la dame inconnue dans le salon était en fait une arnaqueuse ou une voleuse. Je n’ose pas imaginer sa douleur. J’ai déjà dû t’en parler mais, ces dernières années, il avait complètement oublié leur mariage. En revanche, il était obnubilé par une certaine « Adélaïde », tu te rappelles ? La belle qu’il avait épousée à son retour de la Grande Guerre. Même pas deux ans après, Adélaïde était morte, sans doute de la grippe espagnole. Tu te rends compte de ce que ma mère a dû ressentir, ses cinquante-cinq années de mariage effacées au profit d’une relation de dix-huit mois datant de 1920 ? C’est comme si, dans mes vieux jours, je me languissais encore de David Machin…

— David Castleveter, compléta Cyril avec aigreur.

— Tu vois, tu te souviens mieux de mes ex que moi. Pour en revenir à Adélaïde, mon père la réclamait à cor et à cri et accusait ma mère de l’avoir kidnappée. Il prenait maman pour une mégère qui le retenait prisonnier dans cette étrange maison. J’ai vu la photo en noir et blanc d’Adélaïde tout en haut de la bibliothèque du bureau de mon père et je peux te dire que c’était une bombe, beaucoup plus séduisante que ma mère ne l’a jamais été. Pour maman, ça n’a pas dû être facile.

— Tu ne peux pas faire la part des choses, lui dit Cyril en lui resservant un petit verre.

Ce n’était pas la première fois que Kay lui parlait de l’obsession pathologique de Godfrey pour Adélaïde, mais la ressasser semblait avoir un effet apaisant sur elle.

— Tu avais l’air d’avoir une véritable tendresse pour ton père avant qu’il décline. Tu ne peux pas garder le souvenir de lui au mieux de sa forme dans un compartiment à part ?

— Bonne idée, mais la mémoire ne fonctionne pas comme ça. Elle n’est pas manipulable. Le souvenir de cette époque est comparable à un petit insecte piétiné par ces dix dernières années. Quand je pense à mon père, je ne peux pas contrôler ce qui me vient à l’esprit. Et l’image la plus fréquente, c’est lui nu de la taille aux pieds, écumant de rage et couvert d’excréments.

— Je me rappelle très bien Godfrey plus jeune. Un peu coincé et conservateur – mais, par respect, on pardonne à nos aînés leurs erreurs de jugement.

— Tu ne pardonnais rien du tout. Vous avez eu des disputes homériques à l’arrivée de Thatcher – à ce moment-là il avait déjà commencé à divaguer, vous ne discutiez pas à armes égales.

— Tu vois. Tu te rappelles de choses qui datent d’avant la période où il a complètement perdu la boule.

— Ma mère est persuadée d’être la cause de ce désastre.

— Comment ça ?

— Mon père a sans doute été vraiment anéanti par la disparition d’Adélaïde puisqu’il ne s’est remarié qu’en… 1936, il me semble. Il était plutôt bel homme à l’époque – svelte, les pommettes hautes, une superbe chevelure abondante qu’il a gardée jusqu’à la fin. Ma mère était réceptionniste à son cabinet et ne devait pas gagner grand-chose. Épouser un avocat lui apportait une sécurité dont elle n’aurait jamais osé rêver. En ce temps-là, la seule raison pour laquelle une jeune femme célibataire travaillait, c’était que sa famille ne pouvait pas subvenir à ses besoins, et le père de ma mère était un petit commerçant, il tirait le diable par la queue.

— Épargne-nous ton numéro sur les origines modestes de ta mère, ma caille. Tu as été élevée dans l’opulence et tu le sais.

Autrefois, les Britanniques prétentieux se réclamaient d’un parent éloigné doté d’un titre de noblesse – baron, duc – pour mieux se hisser sur l’échelle sociale aux yeux de leurs compatriotes. Plus récemment, la classe moyenne dans son ensemble se réclamait au contraire de parents mineurs ou d’ouvriers métallurgistes. Mais avec un père qui avait d’abord travaillé chez Longbridge puis chez British Leyland, Cyril, originaire de Birmingham, remportait toujours la palme de celui qui venait du milieu le plus déprimant. Pourtant il avait lui-même tendance à minimiser le fait qu’au moment où son père avait pris sa retraite, les ouvriers du secteur automobile étaient grassement payés. Il avait aussi inventé toutes sortes d’explications afin de justifier la totale disparition de son accent brummie quand il avait quitté Birmingham pour Londres ; mais en réalité la vraie raison en était simple : il avait honte. Ce qui faisait d’un vestige régional comme « ma caille » une attention d’autant plus précieuse.

— Laisse-moi finir, ô homme du peuple, lança Kay. Au milieu des années 1930, l’économie n’était pas très florissante. Et, bien sûr, ma mère avait été flattée de recevoir les attentions d’un homme plus âgé. Je pense qu’elle est réellement tombée amoureuse de lui, mais comme on s’entiche d’un homme qui vous en impose de par sa profession et vous impressionne, d’autant plus qu’il est votre patron. Il la rassurait. Les dix-huit ans de différence d’âge ont dû lui apparaître comme un avantage plutôt qu’un sacrifice.

— Les jeunes n’ont aucune imagination, railla Cyril.

— Pas faux, approuva Kay. Elle a peut-être quand même réfléchi aux conséquences pour nous, leurs enfants – puisque notre père nous a toujours semblé vieux, à Percy et à moi. On ne se rendait pas compte à quel point il était encore jeune. Tous les pères de nos camarades de classe avaient fait « la guerre » mais nous, on s’efforçait de dissimuler le fait que le nôtre avait fait la Première. Cela dit, j’imagine que la dernière chose à laquelle ma mère a dû penser le jour de son mariage, c’est qu’aux quatre-vingts ans de son promis, elle n’en aurait que soixante-deux, qu’elle serait toujours alerte pour une femme de son âge et qu’elle se retrouverait coincée avec un vieux gâteux qui, soudain, ne se rappellerait plus qui est Premier ministre. Et, dans la mesure où personne ne vivait très vieux dans les années 1930, ma mère n’a pas pu imaginer qu’au moment où il mourrait enfin à quatre-vingt-quatorze ans, elle en aurait soixante-seize, des hanches en mauvais état après avoir foutu en l’air dix ans et demi de sa vie à jouer les dames pipi, copieusement injuriée en remerciement de ses bons offices. Tout ça pour, au final, être terrorisée à l’idée de vivre à son tour la même chose que lui !

— Je ne vais pas t’accuser d’égocentrisme, tenta Cyril avec douceur en lui effleurant la main, mais tu pleures sur le sort de ta mère ou sur le nôtre ?

— Je n’en sais rien, répondit Kay en s’essuyant les yeux, soulagée, en ce jour pas comme les autres, de pleurer sur le sort de quelqu’un, fût-ce le sien.

— Est-ce que, par hasard, tu serais aussi en colère contre moi ? demanda Cyril d’un ton hésitant. Parce que je ne t’ai pas suffisamment remplacée auprès de ton père ?

— Non, non, on en a déjà parlé. Arrête de te flageller, s’il te plaît. Un de nous deux devait être là pour Hayley tant qu’elle était scolarisée. Et il fallait bien quelqu’un pour penser à prendre du pain ! Quoi qu’il en soit, rappelle-toi, les rares fois où tu m’as remplacée, mon père a été terriblement stressé. Si ça se trouve, il te prenait pour un rival lorgnant sur Adélaïde. Et puis, toi aussi tu devais aller à Birmingham tous les mois pour t’assurer que tes vieux parents allaient bien. Maintenant, qui sait ce qu’il adviendra de ma mère… Je suis littéralement lessivée, et pourtant, il nous faudra peut-être faire face à d’autres fins de vie difficiles… Est-ce que le travail à plein temps qui nous attend, c’est regarder des fruits pourrir dans une coupe ?

Cyril s’accorda une seconde de réflexion.

— Si ta mère vit effectivement longtemps, je comprends que tu aies peur d’avoir à en repasser par là. C’est vrai que ton frère s’est contenté d’organiser les obsèques une fois que le plus dur était passé…

— Et il a fait n’importe quoi. Il aurait dû dissuader maman de réserver la chapelle principale de St Mark, qui peut accueillir cinq cents personnes. Tous les amis de mon père sont morts, ses frères et sœurs aussi. Sa démence avait aussi éloigné ses neveux et nièces, qui sont de toute façon trop âgés pour assister à un office dans le nord de Londres sans déambulateur. Le résultat était ridicule, il n’y avait personne. On aurait dit des touristes en visite plutôt qu’un enterrement.

— Je suppose qu’en plus tu penses à mes parents, reprit Cyril patiemment, mais ma sœur nous prêtera main-forte. Et je paierai ce qu’il faut pour éviter qu’ils viennent vivre chez nous, étant donné que ma mère et toi vous ne vous êtes jamais vraiment bien entendues. Donc, si tu n’y vois pas d’inconvénient, je préfère m’inquiéter de ce qu’il adviendra de nous.

— On a à peine passé le cap de la cinquantaine, tu ne brûles pas un peu les étapes ?

— Pas du tout. On est encore relativement jeunes et en bonne santé, c’est le meilleur moment pour réfléchir aux choix qui s’offriront à nous lorsqu’on atteindra le grand âge. C’était très gentil de ta part de me protéger, mais si je me suis ingénié à ne pas m’occuper de ton père, c’est que j’avais du mal à supporter le spectacle de sa déchéance, et pourtant je n’ai pas eu à subir grand-chose. Ce n’était pas mon père, donc ça ne me regardait pas vraiment, et j’avoue que cette situation m’arrangeait bien : je n’ai pas mis la main à la pâte parce que je n’avais pas à le faire, c’est tout. J’ai quelques patients très âgés et fragiles dans mon service, mais les rendez-vous ne durent que dix minutes, ils sont presque toujours accompagnés d’un parent et je ne suis pas censé changer leurs couches ou décider cinquante fois par jour si je dois les accompagner dans leurs délires ou les ramener sur terre. J’ai trouvé ces consultations lugubres et démoralisantes mais pas au point de m’empêcher de faire mon travail. En revanche, ton père me donnait des envies de suicide, ou de meurtre, voire les deux. Une demi-heure avec lui me semblait durer des millions d’années. Dans ces moments-là, la vie me paraissait vaine et horrible. Il avait eu ses errements politiques, certes, mais Godfrey s’était toujours exprimé avec distinction, avait toujours été bien élevé, impeccable, tout ça pour finir à un stade inférieur à celui de l’animal. Au moins, les vrais animaux peuvent être euthanasiés chez le véto avant que leur état ne se dégrade. Je suis prêt à n’importe quoi pour nous éviter ça.

— C’est ce que tout le monde prétend, répliqua Kay d’un air sombre en posant les pieds sur la chaise qui lui faisait face. Chacun pense être une exception. Tout le monde voit ce qui arrive aux vieilles personnes et jure que ça ne lui arrivera jamais. Les gens disent qu’ils ne le toléreront pas, qu’ils ont des exigences et qu’ils mettent leur qualité de vie au-dessus de tout. Soi-disant ils trouveront le moyen de vieillir dans la dignité. Si d’aventure ils devaient mourir – même si la plupart sont persuadés qu’ils ne mourront jamais –, ils se montreront sages, chaleureux, drôles et lucides jusqu’à la dernière minute, entourés de leurs amis et d’une famille débordant de tendresse. Chacun pense avoir trop d’amour-propre pour laisser un inconnu faire sa toilette intime ou être emprisonné dans un hospice aseptisé et impersonnel ou dégoûtant et impersonnel, au choix. Puis il se trouve que, oh, surprise, les gens sont exactement comme tout le monde ! Ils tombent en décrépitude comme tout le monde et finissent tristement leur vie comme tout le monde : soit en compagnie d’une Bulgare hébergée dans la chambre d’amis – laquelle les déteste copieusement et boit leur whisky en douce –, soit dans une institution cynique qui fait des économies en leur servant des sandwichs de pain rassis au pâté à tous les repas. Certes, mon père était jadis élégant et cultivé. Si, à l’époque, une cartomancienne lui avait laissé entrevoir ce à quoi sa vie ressemblerait lorsqu’il aurait quatre-vingt-dix ans, c’est-à-dire fuir sa femme qu’il pensait être un agent des services secrets tout en macérant dans ses excréments, tu ne crois pas qu’il lui aurait dit qu’il préférerait mourir ?

— C’est justement où je voulais en venir, expliqua Cyril. J’ai vu passer suffisamment de patients âgés pour en conclure de façon définitive que très peu d’individus parviennent à maintenir au-delà de l’âge de quatre-vingts ans cette « qualité de vie » considérée comme acquise. Les maladies chroniques commencent à s’additionner. Même si on garde toute sa tête, le corps implose et la vie quotidienne tourne quasi exclusivement autour de la douleur. Chaque année qui passe allonge la liste des gestes qu’on ne peut plus faire. Le monde rétrécit, plus rien de ce qui s’y déroule n’a d’importance, ce qui compte c’est de diminuer la douleur ou, au moins, de ne pas la laisser empirer. Et peut-être la nourriture, dans l’éventualité improbable où on ait toujours de l’appétit. Quatre-vingt, c’est un nombre rond. Donc, j’aime bien que ce soit la limite.

— Et il se passe quoi alors ?

— En tant que praticien, je suis bien placé pour trouver la solution médicale efficace. Pour ne pas finir comme tout le monde, il suffit de prendre les devants.

— Attends une seconde. Que les choses soient claires, dit Kay en reposant les pieds par terre et en se redressant. Tu proposes qu’on vive jusqu’à quatre-vingts ans et qu’ensuite on se suicide ? Tu n’as pas prononcé le mot. Quand on échafaude un projet pareil, on ne doit pas avoir recours à un euphémisme, ni éluder.

— Tu as raison, admit Cyril. Je propose qu’on vive jusqu’à quatre-vingts ans et qu’ensuite on se suicide, ânonna-t-il.

— Mais, à supposer que tu sois sérieux…

— On ne peut pas être plus sérieux. D’ailleurs, on peut être victime d’un accident ou succomber à une maladie à tout âge. On devrait, par principe, être toujours prêt à tirer sa révérence en vitesse. Il est des expériences que certains peuvent supporter dix minutes alors que toi et moi nous supplierions d’en finir bien avant.

— C’est une menace ?

— Une observation. Je n’ai pas besoin de te rappeler ce dont on a été témoins tous les deux.

— Mais comment fonctionnerait ce pacte ? Tu as un an de plus que moi. Je te regarde piquer définitivement du nez une fois que tu auras bu ton effroyable ciguë, je n’appelle pas les urgences – sans que ça m’envoie en prison, bien sûr – puis je passe les quatorze mois suivants à pleurer ta disparition ? Après quoi, je suis contractuellement obligée de faire pareil ?

— Je préférerais qu’on procède comme toujours depuis 1963 : à savoir, ensemble. On pourrait choisir mon anniversaire mais, à moins que tu ne sois mal en point, ce qui est une possibilité, cela te contraindrait à un petit sacrifice. Donc je suggère que je tienne bon, quel que soit mon état, et qu’on attende le tien.

— Tu parles d’un anniversaire, marmonna Kay.

— Il faut que notre engagement soit inébranlable. D’un autre côté, tu seras peut-être rassurée de savoir que l’espérance de vie en Angleterre et au Pays de Galles est aujourd’hui de soixante-treize ans pour les hommes et de soixante-dix-neuf ans pour les femmes. Ton père était une aberration statistique. Un bookmaker coterait à plus d’une chance sur deux la probabilité que nous avons de ne jamais devoir respecter notre pacte.

À peine quelques années plus tard, quiconque énoncerait l’espérance de vie des hommes et des femmes d’Angleterre et du Pays de Galles ne parviendrait pas à impressionner la galerie, sachant que des gosses de huit ans ayant accès à une ligne téléphonique obtiendraient ces chiffres en quelques secondes. Quelques années plus tard encore, les mêmes gosses de huit ans auraient dans la poche de leur pantalon un outil leur permettant de se les procurer directement – ainsi que la superficie de la Micronésie et les traitements habituels du maïs –, ôtant de ce fait pratiquement toute valeur à la culture générale. Mais à l’époque, Cyril pouvait citer ces chiffres actualisés pour l’unique raison qu’il était médecin généraliste et qu’il se tenait au courant.

— Et si je disais non ? s’inquiéta Kay. Tu le ferais quand même ?

— C’est possible. Comme un service. Un grand service, d’après ce que ton père nous a montré.

— Je pourrais ne pas le prendre comme un service.

— La gentillesse authentique n’a pas besoin de félicitations.

Sur le moment, Kay aurait pu abuser son mari en lui donnant un accord de façade, il aurait lâché l’affaire et ils auraient continué leur vie comme avant. À mesure que les images les plus terrifiantes du déclin de son père commenceraient à s’estomper, Cyril oublierait peut-être ce pacte absurde. Mais elle le connaissait trop bien. Il n’oublierait pas. Sa relation à son mari était fondée sur le respect et Kay ne comptait pas y déroger. Après vingt-huit ans de mariage, Cyril aurait fatalement décelé toute duplicité de sa part. Tout comme il aurait admis la sienne si Kay avait soupçonné derrière ce projet un quelconque caprice ou une imprudence passagère. C’était un homme sérieux, souvent trop sérieux au goût de son épouse, qui trouvait parfois son idéalisme oppressant. Il ne faisait aucun doute qu’il avait réfléchi à la question depuis un certain temps, voire des années. S’il s’était avancé aujourd’hui à mettre la proposition sur la table, c’est que sa détermination était sans faille. Le moins qu’elle puisse faire était d’y réfléchir sérieusement et de s’engager corps et âme ou bien de refuser totalement.

Elle déclara donc à Cyril que son idée l’avait prise de court et que, compte tenu de la gravité de ce qui était en jeu, elle devait l’étudier. En se levant pour remettre le xérès au frigo, elle fut consternée de découvrir qu’ils, ou plutôt elle, avait terminé la bouteille. Bon sang, à seulement dix-neuf heures cinq, elle était déjà pompette, pas très enthousiaste à l’idée de préparer le dîner, et dans un état où il était préférable de ne pas s’approcher d’une cuisinière allumée. Pas d’alcool avant vingt heures ! La fameuse règle de Cyril semblait stricte et arbitraire mais, dans la vie, certains repères intangibles érigeaient une structure qui permettait d’être à la fois déterminé et efficace.

Dans la semaine qui suivit la proposition de son mari, Kay était en train d’inspecter la clayette supérieure du frigo, persuadée d’y trouver un pot de sauce à la menthe entamé, quand elle tomba sur une petite boîte noire en carton rigide nichée au fond du coin gauche. Elle reconnut cette boîte comme étant l’emballage d’un porte-savon en inox élégant mais mal pensé (l’inox est un matériau séduisant à condition qu’il ne soit pas barbouillé de savon). Pour tout dire, elle avait gardé cet accessoire inutilisable uniquement pour sa jolie boîte, dont le couvercle se refermait avec un pff délicieux. Cyril n’ayant pas encore commencé à dérailler, il n’avait évidemment pas mis à refroidir un porte-savon en métal. À la seconde où elle posa les yeux sur la boîte, elle fut certaine de son contenu. Il serait excessif de dire que la boîte lui fit peur. Elle étudia l’objet avec un mélange contrarié de curiosité et de circonspection, mais son intérêt ne fut pas assez fort pour qu’elle soulève le couvercle. Elle laissa la boîte où elle était sans la toucher et se résigna à ouvrir un nouveau pot de sauce à la menthe.

Quelques mois plus tard, à l’automne, Kay balança le même manteau noir sur le plan de travail et se laissa tomber sur la même chaise de cuisine. Sa famille avait beau être amputée d’un élément, elle n’était pas entièrement libérée de Maida Vale, même si les visites étaient désormais programmées à l’avance et à des heures décentes de la journée. Ce mois-là, Cyril était de garde dans son service le samedi et il venait juste de rentrer.

— On est plus ou moins arrivé à la conclusion que la maladie d’Alzheimer a une forte composante génétique, non ? avança Kay d’une voix molle.

— Il semblerait que le mode de vie contribue au développement de la maladie – cette petite chanson gagne en popularité au sein du National Health Service et c’est une manière fort habile de rejeter la responsabilité de leur malheur sur les patients –, mais oui, la démence possède, semble-t-il, un caractère héréditaire.

— Parce que j’ai trouvé dix boîtes de Weetabix dans les placards de ma mère. Elle a toujours fait des provisions avec la même efficacité qu’un mess des armées, sauf qu’elle dit maintenant aller chez Sainsbury’s en oubliant qu’elle a déjà acheté des céréales. Je me suis retenue de lui faire remarquer qu’elle ne se rappelait pas non plus que c’était mon père qui mangeait des Weetabix au petit déjeuner, et elle des toasts.

— C’est bien normal que tu t’inquiètes, mais tu ne tirerais pas des conclusions hâtives ?

— Pas si hâtives que ça. En l’espace d’une heure, elle m’a raconté trois fois le même concert de musique de chambre à St Mark. Elle n’a pas arrêté de me demander comment « Cyril » se débrouillait à la Barclays et si « Cyril » appréciait son nouvel appartement, j’ai fini par en déduire qu’elle parlait de Simon. Enfin, j’ai découvert une pile de serviettes de toilette toutes propres dans son four. Ce pacte dont tu parlais, mon chéri, conclut Kay d’un air sombre en se levant – elle n’avait fait aucune allusion à la proposition macabre de son mari depuis la première fois où il l’avait évoquée en avril –, je suis à fond pour.

C’est ainsi que Kay et Cyril Wilkinson scellèrent leur accord au mois d’octobre 1991. Avec l’éternelle arrogance du présent, la dernière décennie du XXe siècle semblait avancer à grands pas vers le meilleur des mondes. À l’instar des précédentes, cette époque avait un air de redoutable modernité et débordait d’innovations époustouflantes – notamment des ordinateurs abordables et assez compacts pour qu’on puisse en avoir un chez soi. La plupart des gens n’avaient pris aucune part à leur invention mais leurs fonctionnalités éblouissantes semblaient pourtant les flatter.

Malgré certains remous économiques, ce fut une période portée par un optimisme vertigineux. Au Royaume-Uni, Michael Heseltine avait planté un couteau dans le dos de la cheffe de file de son propre parti, et la méchante sorcière avait été défaite (Kay avait la sagesse de le dissimuler à Cyril, mais elle avait malgré tout une faiblesse pour Maggie). Mandela était sorti de prison et pardonnait déjà ce qui semblait impardonnable tandis que des négociations de paix multipartites avaient lieu à Johannesburg. Les six semaines de ce qu’on n’appelait pas encore la « première » guerre du Golfe parurent interminables sur le moment, pourtant elles furent bientôt joyeusement ramenées à « seulement » six semaines. Le mur de Berlin ayant été débité en souvenirs pour touristes, les tyrans d’Europe de l’Est furent destitués ou lynchés, l’Allemagne fut réunifiée et une flopée de républiques soviétiques, dont la plupart des Occidentaux n’avaient jamais entendu parler, déclarèrent leur indépendance. L’ensemble de ces événements incita un philosophe politique de renom à poser comme postulat « la fin de l’Histoire », ce qui, alors que deux guerres mondiales étaient encore dans les mémoires, offrait une perspective réjouissante.

Le National Health Service avait été créé quand Cyril avait neuf ans et le climat général qui régnait après-guerre, dans lequel Kay et lui avaient grandi, fleurait bon la solidarité et le sacrifice. Impatient de prendre part au grand et nouveau projet socialiste de son pays, il avait décidé d’être généraliste à l’âge de quinze ans. Par conséquent, malgré le scandale du sang contaminé au virus HIV et à l’hépatite C de l’Agence nationale du sang dans les années 1980 et le cauchemar de l’envol des coûts, son engagement professionnel dans ce que les hommes politiques, tout comme les patients, appelaient affectueusement « notre NHS », était resté inébranlable. À partir de son premier internat, la question ne s’était plus jamais posée : le docteur Cyril J. Wilkinson serait marié à vie au NHS.

Kay, en revanche, avait choisi de faire des études d’infirmière par opportunité. À la fin des années 1950, le métier d’infirmière était l’un des rares ouverts aux femmes. Pourtant, Kay n’était pas taillée pour ce travail. Gamine, elle était peureuse, allergique aux aiguilles et, lorsqu’elle piquait un patient, il fallait qu’elle s’imagine faire une injection à un rôti de porc pour ne pas défaillir. Elle pouvait faire preuve de générosité mais pas au point de se sacrifier, et rêvait d’une reconnaissance personnelle que les professions de santé n’offraient pas. Bien qu’elle ait été tout à fait compétente et très loin d’être effacée au service d’endocrinologie de St Thomas, elle n’avait jamais considéré le métier d’infirmière comme une vocation. Elle prit donc sa retraite à l’âge légal de cinquante-cinq ans et s’inscrivit aussitôt à un cycle de décoration d’intérieur à Kingston University. Se réinventer impliquait de venir à bout de l’opposition farouche de son mari. Elle fut obligée de lui rappeler le nombre incalculable de fois où il avait salué son sens esthétique. Il faut dire qu’elle avait rénové seule leur maison de Lambeth, qui avait désormais du cachet et attirait les commentaires flatteurs. Après avoir obtenu son diplôme et s’être inscrite au registre du commerce, elle travailla d’abord pour des amis, ce qui lui fit sa propre publicité et lui permit d’acquérir très vite une réputation. Avec le temps, Kay se construisit une toute nouvelle carrière, beaucoup plus amusante.

Les généralistes étaient censés prendre leur retraite à soixante ans, mais Cyril s’attarda cinq années de plus – et peut-être serait-il resté davantage tant l’oisiveté le rendait grognon (le jardin ne l’intéressait pas). Il avait ses livres, même si les essais arides qui avaient sa préférence ne servaient à rien si ce n’est à son enrichissement personnel (et qui se souciait des sujets sur lesquels un médecin retraité était incollable ?). Même avant ses diatribes dénonçant une seconde guerre du Golfe, il passait des heures à éplucher le Guardian en pestant : quel intérêt d’avoir enfin un gouvernement travailliste quand le Premier ministre était un conservateur qui s’ignorait, influençable et au sourire factice ? Il ralentit son rythme, ne serait-ce que pour remplir ses journées, tandis que Kay, énergique comme toujours, mettait les bouchées doubles. Il y avait toujours une couleur de peinture à choisir, une énième vente aux enchères à laquelle assister ou une bergère charmante trouvée sur le trottoir qui ne demandait qu’à être sauvée et retapissée avant que les services de la voirie ne l’emportent à la décharge.

Le couple faisait rarement allusion à son jour J autodécrété. La « solution médicale efficace » demeura au fond du même coin gauche du frigo pendant des années et Kay n’y toucha jamais. Il est probable que Cyril remplaçait régulièrement le contenu de la boîte par de nouveaux médicaments, en tout cas jamais en sa présence. Lorsque leur fidèle frigo John Lewis finit par inonder la cuisine comme un vieux chien tremblant sur le point d’être piqué, Kay se chargea de sortir les pots de mayonnaise et de confiture ; et de jeter les demi-citrons moisis au fond du bac à légumes. Cependant, en vidant la clayette du haut, elle tomba sur un pot de sauce à la menthe entamé avec une croûte sur le dessus, mais la boîte noire avait disparu. Une fois le nouveau Bosch livré, elle commença à y ranger les provisions encore comestibles quand elle s’aperçut que, dans le réfrigérateur par ailleurs entièrement vide, la boîte noire était de retour à son emplacement habituel. Pendant toute la transition, elle n’avait pas vu Cyril traîner autour du défunt frigo ni de son remplaçant. Mystère.

Néanmoins, au cours des échanges animés mais pas toujours gais qui ponctuaient leurs dîners, Cyril faisait régulièrement allusion à leur accord de façon implicite. Pour lui, se montrer plein d’esprit pouvait se traduire par ce genre d’observation :

— As-tu remarqué que, dans la nature, on ne voit jamais d’animaux qui ont l’air vraiment vieux – des animaux voûtés qui perdent leurs poils et marchent avec difficulté ? Prenons le cerf, par exemple : il arrive à l’âge adulte, puis il garde plus ou moins le même aspect toute sa vie durant et ensuite, il meurt. On s’habitue à voir des gens très âgés mais on est aussi des animaux, or, chez les animaux, survivre dans un état de délabrement avancé est contre nature.

Il continuait de suivre l’augmentation constante de l’espérance de vie avec consternation.

— Aux infos, sur un sujet concernant notre « population vieillissante », fit-il remarquer un soir qu’ils partageaient une tourte au poulet, tout de suite après avoir dit que l’espérance de vie s’est encore accrue, le présentateur a ajouté : « Ce qui est une bonne chose, bien sûr ! » Il n’a pas pu s’en empêcher. Mais ce n’est pas une bonne chose ! On ne vit pas plus longtemps. On n’en finit pas de mourir !

À propos d’un détail, il avança que, depuis sa création en 1948, le budget annuel du NHS avait été multiplié par quatre ! Et ce en valeur réelle, inflation comprise ! En 1999, l’année où Tony Blair injecta des liquidités dans le service de santé « gratuit » comme s’il fourrait une dinde au beurre fondu, le même Cyril mit ses chiffres à jour : « multiplié par six ! ».

Il tenait sa femme informée de la proportion galopante de Britanniques âgés de plus de soixante-cinq ans, soulignant en particulier l’augmentation des « super vieux » de plus de quatre-vingt-cinq ans, dont les diverses maladies chroniques étaient désastreuses sur le plan fiscal pour le reste de la population, sans parler de leurs incalculables souffrances intimes.

— Les gens de notre âge, fit-il remarquer alors que le couple avait passé la soixantaine, coûtent deux fois plus cher à la Sécurité sociale qu’un trentenaire. Mais, à quatre-vingt-cinq ans, le différentiel est de un à cinq ! Cinq fois plus de pognon pour garder en vie un vieux croûton avachi tout l’après-midi devant Top Chef, comparé à un contribuable, père de jeunes enfants, encore capable de profiter d’une belle journée en plein air et de taper dans le ballon.

Presque guilleret, il annonça à Kay que la reine, qui signait en personne les cartes d’anniversaire de tous les nouveaux centenaires, serait bientôt contrainte de laisser la tâche à un ordinateur en raison du nombre croissant de Britanniques de plus d’un siècle, au risque pour l’aimable vieille dame de devoir s’aliter pour cause de crampe de l’écrivain.

Cyril tenait à jour le pourcentage toujours plus important des « monopoliseurs de lit » dans les hôpitaux britanniques : patients âgés assez en forme pour rentrer chez eux mais trop fragiles pour être libérés sur parole. Compte tenu de l’aide sociale défaillante en Grande-Bretagne, ils restaient souvent plusieurs mois à l’hôpital, prenant la place d’un patient plus jeune qui avait toutes les chances de se rétablir et en avait un besoin urgent. Cyril semblait presque se réjouir du taux exponentiel d’annulations d’opérations du fait de ces monopoliseurs de lits. Il arrivait, en effet, qu’un patient voie son opération indispensable reportée à de nombreuses reprises à la dernière minute, faute de lit disponible pour sa convalescence.

— Tu imagines un peu ? demanda Cyril à sa femme avec véhémence. Tu l’as vu toi-même. Il faut un sacré courage pour se préparer mentalement à se faire charcuter. Physiquement aussi, il y a le protocole, ne rien boire ni manger après minuit, par exemple. Quand tu penses à toute cette angoisse qui monte pour qu’on te dise le matin même : « Désolé, finalement l’opération n’aura pas lieu, je vous prie de rentrer chez vous. » Et supporter de se préparer de nouveau et d’être de nouveau déçu encore et encore ? C’est proprement scandaleux.

Ce sermon n’était pas sans rappeler les nouveaux évangéliques « born again » qui prêchaient à Hyde Park, à la différence près que Cyril ne prônait pas la vie éternelle mais plutôt le contraire. Sa rancune manifeste à l’égard des personnes âgées pouvait apparaître comme peu charitable, sachant que la seule faute de tous ces pauvres gens était de s’attarder. Néanmoins, le temps passant, Kay fut amenée à lui faire cette remarque :

— Il va bientôt falloir que tu arrêtes de dire « ils » et que tu te mettes à râler contre « nous ».

En vieillissant, la plupart des gens commencent à se prendre les pieds dans le tapis de leur propre organisation, sachant qu’on ignore avec exactitude pour combien d’années à venir ce sera nécessaire. Ils prennent différentes dispositions comme s’il leur restait quatre décennies à vivre et non quatre jours – c’est pourquoi il est fréquent que des personnes très âgées prennent des décisions fondées sur la certitude qu’elles vivront toujours. Au bout du compte, la solution serait d’accepter sans réserve le fait qu’on puisse tomber raide mort d’une seconde à l’autre. Cela conduirait logiquement à déclarer à ses proches et autres êtres chers, de façon incessante et sans doute agaçante, à quel point on les porte dans son cœur – tout en ne se préoccupant jamais des factures d’électricité à payer, des lettres de motivation à rédiger et du nettoyage des toilettes qui, comme de juste, ne devraient jamais priver quiconque de ses derniers moments sur cette terre. Il conviendrait donc, pour résumer, de demeurer dans une pièce sans lumière, d’être au chômage et d’avoir des toilettes nauséabondes.

Savoir avec certitude, ce qui était rare, quand prendraient fin leurs deux existences permit à Kay et Cyril de planifier les choses, surtout en termes financiers. Ils étaient du même avis concernant leurs enfants. Simon gagnait très bien sa vie à la City et n’avait pas besoin d’un coup de pouce. Le diplôme de Hayley en spectacle vivant obtenu à Goldsmith ne lui avait pas ouvert, ainsi qu’on pouvait s’en douter, les portes d’une carrière lucrative, mais l’éclat de sa jeunesse lui avait permis de mettre le grappin sur un mari titulaire d’une chaire de linguistique à University College, bien avant que son inconstance phénoménale ne se transforme en névrose ordinaire et en égocentrisme. Un héritage, quel qu’il soit, ne ferait qu’accroître sa tendance démoralisante à la dépendance. Quant à Roy, il était le seul de leurs enfants à avoir besoin d’argent puisqu’il passait son temps à faire exploser le plafond de sa carte de crédit. Hayley affirmait, à tort ou à raison, que son plus jeune frère avait un problème de drogue récurrent. Quoi qu’il en soit, Roy avait bel et bien abandonné d’innombrables études à mi-parcours, laissé tomber un bon paquet de petites amies et sollicité régulièrement ses parents pour qu’ils le renflouent. Lui donner un bas de laine bien garni revenait à arroser du sable. De toute façon, Cyril n’était pas partisan de l’héritage et d’ailleurs l’État non plus, vu le montant ridicule de l’abattement sur les successions.

Moyennant quoi, lorsque Cyril commença lui aussi à toucher sa retraite, ils réhypothéquèrent la maison, obtenant plus de fonds qu’ils n’en avaient déboursé pour l’acheter. Ils souscrivirent des fiducies irrévocables au profit de leurs cinq petits-enfants – assez importantes pour leur mettre le pied à l’étrier mais pas assez généreuses pour les rendre paresseux. Afin de couvrir les dépenses extravagantes liées à la prise en charge de Godfrey, Dahlia, la mère de Kay, avait, elle aussi, été obligée de réhypothéquer sa maison de Maida Vale. Si bien que, lorsque cette dernière avait été vendue, le fruit de la vente en avait été réduit et aussitôt avalé par le coût d’une maison de retraite plutôt chic (et chic elle pouvait l’être, à soixante-dix-huit mille livres par an – charges dont Kay et Cyril s’acquittèrent le moment venu). Ils engagèrent également une aide à domicile pour les parents de Cyril à Birmingham, sachant qu’il n’était pas question de faire peser ce poids sur le salaire d’assistante sociale de sa jeune sœur.

Au moins, le déclin de Dahlia Poskitt fut modéré, sans les accès de violence et changements de personnalité qui avaient affecté Godfrey sur le tard. N’ayant jamais accepté que la maison de retraite soit son lieu de vie, elle se réveillait tous les matins, persuadée d’être en « visite ». C’est ainsi que, lorsqu’elle croisait d’autres résidents, Dahlia s’enquérait aimablement de leur santé ou leur faisait des commentaires consternés sur le temps, toutes amabilités auxquelles les gens de sa génération pouvaient s’attendre de la part d’une Anglaise d’un certain rang acceptant leur hospitalité. Respectueuse à l’excès et soucieuse de ne pas déranger, elle refusait de choisir entre la crème au citron et la charlotte aux cerises quand il ne manquait ni de l’une ni de l’autre. Contrairement à son mari, elle avait un souvenir précis de son mariage à son apogée, oubliant fort heureusement ses quatorze dernières années de torture. La biographie de son mari telle que réécrite par la dégénérescence neurologique ne comportait plus aucune référence à « Adélaïde ». Sa première perte de mémoire se manifesta le jour où elle ne fut plus capable de se rappeler que son mari était mort. Par gentillesse, Kay cessa finalement de la corriger, la nouvelle du décès l’assommait chaque fois et plongeait la pauvre femme dans un chagrin sans nom. Il était plus simple pour tout le monde de prétendre que Godfrey l’attendait à la maison au retour de sa « visite ». À sa mort, à l’âge de quatre-vingt-six ans – sans doute de déshydratation car, inquiète d’abuser de la générosité de ses hôtes, elle ne demandait pas à boire –, Kay versa une larme ou deux, comme une bonne fille.

Quant aux parents de Cyril, sa mère mourut assez brusquement à l’âge de soixante-dix-neuf ans. Même si Cyril était triste, sa peine semblait mâtinée d’une curieuse nuance de ce que Kay ne pouvait désigner autrement que par de l’approbation. Betsy Wilkinson s’était éteinte pile à l’instant où résonnait le glas de l’espérance de vie des femmes d’Angleterre et du Pays de Galles. Elle n’avait pas donné le mauvais exemple en trempant son pied dans le Rubicon que son fils avait tracé à son quatre-vingtième anniversaire. La pneumonie virale se déclara soudainement et la maladie fut brève : Betsy ne pesa donc pas de manière excessive sur le sacro-saint NHS en dépérissant interminablement pour, au final, subir le même sort mais non sans avoir coûté dix fois plus à la collectivité. »

À propos de l’auteur

Lionel Shriver © Photo Eva Vermandel

Lionel Shriver © Photo Eva Vermandel

Née en 1957 en Caroline du Nord, Lionel Shriver a fait ses études à New York. Diplômée de Columbia, elle a été professeur avant de partir parcourir le monde. Elle a notamment vécu en Israël, à Bangkok, à Nairobi et à Belfast. Après Il faut qu’on parle de Kevin (Belfond, 2006 ; J’ai Lu, 2008), lauréat de l’Orange Prize en 2005, La Double Vie d’Irina (Belfond, 2009), Double faute (Belfond, 2010), Tout ça pour quoi ? (Belfond, 2012 ; J’ai Lu, 2014), Big Brother (Belfond, 2014 ; J’ai Lu, 2016) et Les Mandible, une famille (Belfond, 2017 ; Pocket, 2019), Propriétés privées et Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes, À prendre ou à laisser est son neuvième roman traduit en français. Lionel Shriver vit entre Londres et New York avec son mari, jazzman renommé. (Source: Éditions Belfond)

Page Wikipédia de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Tags

#aprendreoualaisser #LionelShriver #editionsbelfond #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteratureetrangere #litteratureamericaine #litteraturecontemporaine #Londres #NetGalleyFrance #VendrediLecture

#RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

Joachim Schnerf © Photo Jean-François Paga

Joachim Schnerf © Photo Jean-François Paga

Anne Brécart © Photo DR

Anne Brécart © Photo DR

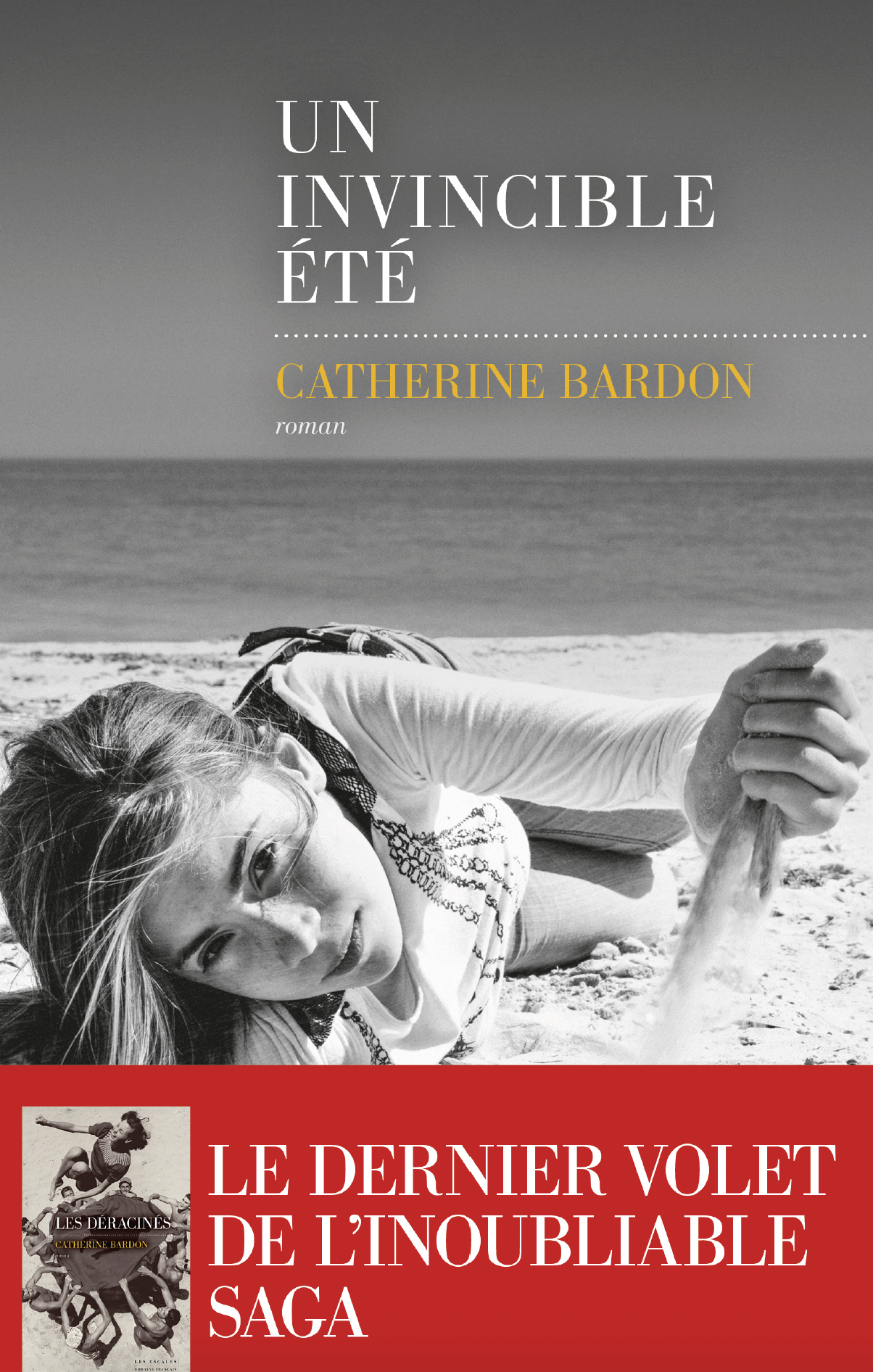

Catherine Bardon © Photo Philippe Matsas

Catherine Bardon © Photo Philippe Matsas

Pierre Guerci © Photo Francesca Mantovani

Pierre Guerci © Photo Francesca Mantovani