En deux mots

Véronica réalise des « filmémoires » à partir des souvenirs de personnes décédées. Mais quand elle reçoit un enregistrement pirate la mettant en scène avec un homme recherché par la police, elle comprend que sa mémoire n’est plus intacte. Avec l’aide de Rémi, sa compagne, elle va chercher à comprendre comment cela a pu arriver.

Ma note

★★★ (bien aimé)

Ma chronique

J’ai la mémoire qui flanche…

Avec cette incursion dans la science-fiction, Charlotte Monsarrat raconte comment dans le futur on exploite les souvenirs des disparus, extirpés de leur cerveau. Une technique qui a cependant ses failles. Alors on bascule dans le thriller à forte intensité dramatique.

Dans un futur peut-être pas si lointain, la réalisation de films de fiction a été bannie, remplacée par des productions qui s’appuient sur les souvenirs de personnes décédées, les filmémoires. Véronica en est l’une des meilleures réalisatrices, même si pour l’instant, elle est plutôt en panne d’inspiration pour son projet intitulé mOther. C’est alors qu’elle reçoit une mémosphère dans un courrier anonyme. Elle contient des myriades d’images non triées. En commençant à les visionner, elle se met hors-la-loi. Mais ce qui va bien davantage la perturber, c’est qu’elle y voit Joachim Beckett, un criminel notoire, inventeur de l’extraction mémorielle, condamné pour trafic de souvenirs, se suicider dans sa cuisine. Puis, stupéfaite, elle se voit faisant l’amour avec cet homme qu’elle ne se souvient pas avoir rencontré.

Un mystère qu’elle aimerait bien élucider sans mettre Rémi, sa compagne qui est aussi sa productrice, dans le secret. Toutefois, au fil de son enquête, elle va se rendre compte des conséquences vertigineuses de ses découvertes. Et du danger qu’elle court désormais.

Alors, il n’est plus question de tergiverser. Il lui faut trouver de l’aide pour remettre en ordre les traces de son passé, pour comprendre comment on a pu effacer une grande partie de sa mémoire. Pour comprendre aussi qu’elle n’est pas la seule victime.

Pour retrouver son identité, il lui faut trier et organiser les pièces retrouvées, redonner une cohérence à son âme fragmentée. Quitte à provoquer quelques dégâts collatéraux.

Charlotte Monsarrat fait alors basculer son récit dans le thriller, avec enquête et rebondissements, chasse à l’homme et course contre la montre. Un récit haletant et très addictif.

Les amateurs de science-fiction pourront compléter cette lecture avec d’autres ouvrages qui s’intéressent à la mémoire, à commencer par la série romanesque Effacée de Teri Terry, dans laquelle on enlève aux criminels une partie de leur mémoire. Dans … et Alice Tao se souvint du futur de David Elbaz on imagine la création d’un centre de stockage de la mémoire de l’humanité face aux souvenirs qui disparaissent. On n’oubliera pas non plus les films Total Recall qui raconte comment on implante de faux souvenirs dans le cerveau et Minority Report . On n’a pas fini de trembler…

Les âmes fragmentées

Charlotte Monsarrat

Éditions Anne Carrière

Roman

250 p., 19 €

EAN 9782380822755

Paru le 3/02/2023

Où?

Le roman n’est pas situé géographiquement.

Quand?

L’action se déroule dans le futur.

Ce qu’en dit l’éditeur

Dans un futur proche, les tournages de cinéma, trop polluants, ont été interdits. À la place, un procédé permet d’extraire les souvenirs de personnes décédées pour les monter en films éphémères qui durent le temps que la mémoire s’efface.

Veronica, réalisatrice de filmémoires en panne d’inspiration, est condamnée à restaurer ses anciens succès pour gagner sa croûte. En dérushant les souvenirs d’un trafiquant de mémoires, elle découvre qu’elle a eu avec lui une relation amoureuse dont elle ne se souvient pas.

Aidée par sa compagne et sa mère, Veronica mène une enquête intime sur les traces de son passé. Pour retrouver son identité, elle doit recoller les morceaux de son âme fragmentée.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Uzbek & Rica (Pablo Maillé)

20 minutes

Actualitté (Noé Megel)

Blog EmOtionS

Les premières pages du livre

« 1

J’ai attendu que Rémi dorme pour commencer à ¬dérusher. Elle croit que je travaille mais je n’arrive pas à m’y mettre. Bientôt, les images de mOther s’effaceront définitivement car la mémoire extraite des morts n’est pas éternelle. Rémi espérait que mon dernier filmémoire serait un succès. Raté, c’est le pire échec de ma carrière. Alors elle a annoncé à la presse la restauration de mon premier film, et sa sortie prévue dans quelques mois. Elle est optimiste. Je manque de temps pour visionner des heures de souvenirs, trouver les plus proches possible de ceux d’origine et reconstituer la trame narrative. C’est un travail de fourmi dont je n’ai plus envie. J’invente mille excuses pour ne pas aller en mémothèque, où Duma trouverait sans doute ce dont j’ai besoin. C’est lui, psycho-¬documentaliste chez Arescience, qui a dégotté la matière pour Éclaire-moi : les souvenirs d’un couple de pompiers décédés dans un incendie. Je m’étais dit : Une histoire d’amour à la fin tragique, ça va faire venir le public. « Paresseux et racoleur », a écrit une critique.

Où est passée la réalisatrice de vingt-quatre ans qui raflait des prix prestigieux ? J’avais une grande gueule et des choses à raconter. Dix ans plus tard, je passe mes journées cloîtrée à la maison. Cette nuit, comme toutes les autres depuis des semaines, assise à ma table de montage, je reste figée, incapable de lancer la lecture de mOther. Je me sens vide. Puits sans eau.

Enfin une distraction. Une enveloppe au courrier du jour avec un prénom écrit à la main, le mien : Veronica. Expéditeur inconnu. Je décachette le pli et en sors une mémosphère. Je fais rouler la bille dorée entre mes doigts avant de la tenir sous la loupe. Elle est quasi lisse. Très peu de microsillons : très peu de souvenirs. Je la dépose au-dessus du lecteur et elle flotte en tournant entre la table et le laser. Le rayon rouge met en évidence chaque aspérité de la sphère. Instantanément, une multitude de vignettes mémorielles s’affichent dans mon interface holographique. Deux nuages composés d’une myriade d’images.

La mémoire extraite n’a pas été triée. D’habitude, quand on lit une mémosphère, les entrées mémorielles sont rangées par listes, avec des mots-clés et des dates en dessous, grâce aux psycho-documentalistes d’Arescience, seuls habilités à trier les souvenirs pour éliminer ceux qui sont inexploitables ou interdits au public. Posséder une mémosphère non triée en laboratoire est illégal, même pour une réalisatrice comme moi. J’hésite un instant, puis me dis que l’enveloppe m’est clairement adressée et que la mémosphère aurait pu tomber entre de plus mauvaises mains. Je la retournerai à Arescience après visionnage.

Lecture // J’attaque en agrandissant le premier nuage. Les holovignettes se déploient dans l’espace de mon bureau comme des constellations. J’attrape entre l’index et le pouce de la main droite celles non signifiantes et je les mets dans la corbeille. Elles se décomposent en pixels et laissent des espaces noirs au milieu du nuage. Le laser efface leurs sillons sur la sphère. Je cherche le souvenir-racine, le seul avec un contour net. Dans notre mémoire, chaque souvenir est rattaché à d’autres par un réseau dense de sensations, significations et champs sémantiques. Les plus importants sont intégralement lisibles mais ils se cachent au milieu de leurs échos. Je me débarrasse des souvenirs flous, en noir et blanc, incomplets. Je repère des références d’odeurs, des taches de couleur, des occurrences thématiques. Ce premier nuage est lumineux mais sauvage. Beaucoup de rouge, des cris étouffés, une légère odeur de brûlé. Des bouts de cauchemars ou des souvenirs de films d’horreur. En dix ans de dérush, j’ai appris à prendre du recul. Avant, les images brutales me frappaient en pleine poire.

J’ai fini par identifier le souvenir-racine et je le tapote pour le lire. Aussi glauque que son écrin d’images : le souvenir d’un suicide. Lecture // Des mains d’homme tournent les boutons des quatre feux d’une cuisinière / Il attend un long moment que le gaz s’en échappe / Plan de travail en bois, crédence à carreaux vert émeraude / Au bout d’une éternité, il craque une allumette / Tout prend feu très rapidement / Il ne sort pas de la pièce. // Le sujet a mis intentionnellement le feu à sa cuisine. Je vois la scène au travers de son regard. Pause.

Je ne veux pas lire la fin du souvenir, et surtout pas l’entendre. Je me sens mal à l’aise. J’ai rarement eu accès à des fins de vie. Quelques-unes, naturelles, des crises cardiaques ou des vieux qui s’éteignent comme une bougie. Jamais de mort violente. Ces souvenirs-là sont censurés et livrés à la police. Je triture l’enveloppe. Veronica, c’est ton nom qui est écrit là. T’as quoi à perdre ? Je suis trop curieuse de comprendre ce que fout cette sphère dans mon courrier pour renoncer. Et je veux savoir à qui appartient la mémoire.

Je sors du premier nuage et entame l’exploration du second. Il est beaucoup plus touffu, avec une centaine d’entrées. Les rythmes, les couleurs et les mouvements forment un tout harmonieux. Je navigue, je mets des entrées à la corbeille, j’en ouvre d’autres, je zappe. Quand des images me frappent, je m’y arrête. Mes doigts frôlent à toute vitesse la table de montage. Lecture // avance rapide / image par image / séparer l’audio / défilement / couper / recadrage / rotation / réduction du bruit. // Attaquer la mémoire pour en tirer la moelle. Rendre intelligible la matière brute. Ne pas lâcher le rythme. Capturer les impressions en plissant les yeux. Je défriche, j’élague. Je tranche dans la chair mémorielle au coupe-coupe jusqu’à l’épure. Il faut savoir opérer sans amputer le sens. Dix ans que mes doigts rangent les souvenirs en partition. Je dérushe comme je respire. Parfois même plus facilement.

Plongée en apnée dans le cœur du nuage, je reconnais la sensation des souvenirs chauds et intimes. // Feu qui crépite dans une cheminée / Écho de musique classique / Étal de légumes d’été sous des halles de marché / Lecture au lit avec une pluie battante derrière les vitres / Odeur de l’herbe mouillée / Plaid en laine sur les genoux / Main qui caresse des cheveux noirs / Rayon de soleil sur le parquet. // Happée par ce vortex de sucreries digitales, je fais défiler les images jusqu’à la nausée.

La nuit est bien avancée quand je déniche enfin le second souvenir-racine. Sur la vignette, une femme brune aux cheveux courts, nue, de dos. Elle se brosse les cheveux devant un miroir, de telle façon que je ne peux pas voir son visage. J’ai la tête qui tourne un peu et les yeux qui piquent. Boule au ventre familière, quand je m’apprête à visionner un souvenir intime de femme. Limite voyeurisme. Lecture // L’homme (je) regarde la femme qui se brosse les cheveux devant son miroir / Le regard de l’homme (à travers le sien mon propre regard) s’attarde sur ses fesses, sa main les effleure. // Je retiens mon souffle. S’il lève les yeux, je vais apercevoir son visage dans le miroir et alors je saurai à qui appartient cette mémoire. // Son regard remonte le long du dos de la femme, lentement, comme une caresse / Plus que quelques centimètres… / Il jette un regard dans la glace. //

Je le reconnais immédiatement. Joachim Beckett, criminel notoire, inventeur de l’extraction mémorielle, trafiquant de souvenirs. Mort il y a quelques semaines dans sa cuisine, à laquelle il aurait lui-même mis le feu. Je n’ai pas le temps de m’attarder sur cette découverte, ça enchaîne. // Beckett embrasse la nuque de sa compagne, qui relève alors le visage, auparavant caché par une mèche de cheveux bruns. // Je découvre que la femme brune nue qui sourit à Beckett dans le miroir, c’est moi.

Je pousse un cri et je ferme l’interface. Cœur qui s’emballe, souffle court. J’ai dû me tromper, parce qu’il est impossible que j’apparaisse dans les souvenirs de Beckett, a fortiori nue. Je ne l’ai jamais rencontré.

Je m’apprête à relancer la lecture pour dissiper le malentendu quand Rémi débarque, peignoir en soie, les yeux mi-clos et les cheveux ébouriffés. Même comme ça, tout juste décollée de l’oreiller, elle est chic.

— Pourquoi t’as crié ?

Je retire la mémosphère du lecteur avant qu’elle la voie.

— Je me suis cognée, c’est rien. Je vais bientôt venir me coucher.

— Il est quelle heure ?

Me débarrasser d’elle. Je dois revoir ce souvenir, savoir ce que je fous dans la mémoire de ce type glauque. Ça me fait frissonner de dégoût rien que d’y penser. Mais Rémi s’assoit sur mes genoux et me caresse les cheveux.

— Ça avance, mOther ? Tu me montres ?

À 3 heures du matin, elle reste ma productrice. Ce n’est plus un métier, c’est une obsession.

— J’ai pas avancé, j’y arrive pas.

Je ne mens pas complètement. Je lui suis reconnaissante de tenter de prolonger la vie de mon œuvre, mais cet acharnement thérapeutique me fatigue. Laissons crever le passé.

— Je regardais une série à la con. Aucun intérêt.

— Je croyais qu’on ne regardait plus de séries, pour le bien de notre vie conjugale ?

— Je suis épuisée, Rémi, allons nous coucher.

Elle a raison, regarder des trucs idiots le soir nuit dangereusement à ma libido. Après sa dernière retraite ¬chamanique, Rémi m’a fait promettre d’arrêter. Elle va tirer la gueule, mais je préfère ça plutôt que de lui avouer ce que je viens de voir. Je la suis dans notre chambre, je me déshabille et me mets au lit sans me laver les dents.

Rémi est blottie dans mon dos, ses seins écrasés contre mes omoplates et son souffle dans mon cou. Elle s’endort toujours rapidement, c’est à peine si elle finit de me souhaiter bonne nuit. Quand elle sombre, elle est traversée par des spasmes. J’ai lu que c’était normal, les muscles relâchent la tension juste avant le sommeil. Parfois on rêve qu’on tombe dans un trou, ça dure une fraction de seconde et tout le corps se crispe comme pour se raccrocher à quelque chose. J’aimerais que ce soit si simple. Depuis des mois je ne dors plus. Le sommeil de Rémi est profond, silencieux et régulier comme si elle plongeait au fond d’une piscine sans une éclaboussure. Son ventre se gonfle et se dégonfle contre moi. Parfois, elle laisse même un peu de bave sur mon dos. Je l’appelle « mon escargot », ça la fait marrer. Mais là, elle me gêne.

Je me déplace au bord du lit pour ne pas sentir son corps brûlant contre le mien. Je veux avoir l’espace de réfléchir à ce que j’ai vu ou à ce que j’ai cru voir. Ce que je sais de Joachim Beckett, je l’ai lu sur les réseaux. Bien avant le scandale, je connaissais son nom, parce que c’est l’inventeur du procédé qui me permet de réaliser des films : l’extraction de la mémoire de personnes décédées qui en ont fait don au Septième Art.

Quand je suis sortie de mon école de ciné, les films de fiction étaient de plus en plus rares. Trop d’énergie, trop d’argent dépensé, trop de pandémies, plus assez d’acteurs à force de fermer les conservatoires et de classer leur métier dans la catégorie des « sous-emplois ». Plus personne ne s’intéressait à des histoires inventées, de toute façon. On voulait du vrai, des faits réels, des personnes normales. C’était un immense progrès que de pouvoir utiliser ces millions d’heures de mémoire stockées dans des cadavres qui n’en avaient plus l’utilité. Le nom de Joachim Beckett était encore celui d’un scientifique admiré pour sa contribution au cinéma en passe de disparaître au profit des émissions de téléréalité et des documentaires sensationnels.

« Beckett, de l’extraction à la prison », « Joachim Beckett, trafiquant de mémoire ». Les articles défilent dans le moteur de recherche de mon téléphone. Il y a cinq ans, Beckett a été arrêté et condamné dans une affaire qui a relancé le débat sur l’extraction et ses possibles dérives. Il prélevait la mémoire de personnes vivantes, ce qui est interdit par la loi sur la bio¬¬éthique. Il aurait pu s’en tirer puisque ses cobayes étaient rendus amnésiques par la manipulation. Aucun d’entre eux n’aurait dû se souvenir de lui. Mais il a suffi d’un seul « patient » pour le faire plonger. Il est allé raconter aux flics qu’il avait subi un truc pas clair dans le labo du scientifique. Quand ils sont allés fouiller chez Beckett, ils ont découvert des preuves accablantes : des dizaines de mémo¬sphères remplies de souvenirs dégueulasses. Viols, meurtres, séquestrations, incestes, humiliations… Un petit musée des pires pulsions de la nature humaine. Grâce aux images, ils ont retrouvé d’autres victimes, incapables de témoigner parce qu’elles ne se rappelaient rien. Deux d’entre elles se sont suicidées après avoir visionné les souvenirs extraits de leur cerveau.

Personne n’a jamais su ce que Beckett comptait faire de tout ce matériau. Il n’a rien dit aux flics ni aux journalistes. Alors, les réseaux sociaux se sont répandus en fake news : trafic sur le Darkweb, vidéos amateurs pour sites de cul déviants… Aucune preuve mais aucun démenti. Comme toujours quand une société part en vrille, elle provoque une réaction violemment contradictoire. On réclame du réel mais on refuse de regarder là où c’est pourri.

Je clique sur une vidéo amateur du procès. C’est avant la prison, Beckett est plus gras que dans le souvenir de son suicide. Carré, droit, tranquille. Un bloc. Il a la classe qui manque au procureur, on dirait que c’est lui qui mène le jeu. Sauf qu’il ne décroche pas un mot. De temps en temps, son avocat se penche vers son oreille, tente de lui soutirer une réponse, sans succès. Je me souviens de ses interviews : je trouvais ce type glaçant. Le regard dur, pas un mot de pardon aux victimes. Comme beaucoup, j’étais exaspérée par son silence.

À la suite de cette histoire, mon métier a été pointé du doigt. Le public et la critique sont devenus très méfiants. « Filmémoires : art ou voyeurisme ? » a titré un journal censé couvrir la sortie de mon dernier film, À la rue. La journaliste m’accusait, à demi-mot, d’avoir utilisé des mémoires de clochards vivants. Ça m’a fait mal, surtout après toutes ces nuits passées dans les foyers à consoler des ivrognes de la mort d’un des leurs. Après les batailles pour obtenir l’extraction de leur mémoire malgré son coût. Après les centaines d’heures de dérush de leurs souvenirs à la fois banals et terribles. Le film était médiocre mais j’ignore si son échec a résulté du déclin de mon inspiration ou de la mauvaise presse qu’on lui a faite. Sans doute un mélange des deux.

J’ai mal aux coudes à force de regarder l’écran de mon téléphone sous la couette pour éviter que la lumière réveille Rémi. D’après l’un des derniers articles sur sa mort, Beckett est sorti de prison, en conditionnelle, et quatre jours plus tard un incendie fulgurant s’est déclaré chez lui. Il a été grillé vif. « Suicide mais la piste criminelle n’est pas écartée », écrit le journaliste. Avec ce que j’ai vu sur la mémosphère, je peux l’écarter, moi, la piste criminelle. Beckett a bien craqué une allumette après avoir laissé échapper assez de gaz pour faire péter un immeuble. Il n’a pas dit un mot. Silence coupable.

Demain, on va déjeuner chez ma mère et si je ne dors pas elle le verra sur ma tronche. Je ferme les yeux. J’aimerais y arriver seule, mais comme d’habitude une petite voix dans ma tête me dit c’est bon, juste pour cette fois, prends ton cachet. T’as jamais été aussi près d’arrêter. En attendant, j’ouvre tout doucement le tiroir de la table de nuit. Ne pas la réveiller – je triture l’alu – ne pas la réveiller – la pilule tombe dans ma paume. Dans quelques minutes, mes jambes s’alourdiront, je sentirai un picotement dans ma nuque et mes bras. Je sombrerai dans le sommeil, enfin. Je ne ferai pas de rêve. Mes nuits sont noires comme le fond du puits.

2

Je me suis réveillée avant Rémi et j’ai préparé son petit déjeuner. Je le lui apporte au lit, comme tous les matins depuis six ans. Elle aime son pain pas tout à fait cramé mais presque. Le beurre à moitié fondu mais avec des taches de blanc qui restent. Très peu de confiture, jamais à la fraise. Ou du miel, avec parcimonie, juste pour le goût, et encore mieux si le beurre est salé en dessous. Le café dans une tasse étroite et haute, surtout pas dans un bol parce que ça refroidit trop vite. Pas de jus, plutôt un fruit frais, mais pas de pomme, elle les préfère cuites. Un yaourt blanc. Elle adore le goût de la tartine grillée et du yaourt en même temps. Le dimanche, je dépense une demi-unité carbone supplémentaire à la boulangerie qu’elle aime et lui achète un croissant pour remplacer la tartine. Elle me sourit jusqu’aux yeux.

Je la regarde manger en avalant une gorgée de café. Pas faim le matin, jamais faim en fait. Elle me tend un bout de viennoiserie que je refuse. L’odeur du beurre me répugne. Je n’ai qu’une hâte, retourner à mon ordinateur pour relancer la lecture de la sphère. Mais dans une demi-heure on va entamer le long trajet en métro, train, bus et à pied qui nous mènera chez ma mère, à l’autre bout du monde. Je prendrai mon ordi avec moi, je trouverai bien quelques minutes pour regarder à nouveau l’extrait. De toute façon, j’ai dû rêver. Il était tard, j’ai mal vu. Je vais découvrir une femme que je ne connais pas. J’irai déposer la sphère demain au commissariat du quartier. Alors, mon ventre cessera de se tordre dès que je pense au souvenir de Beckett. Je me brûle le bout de la langue avec le café.

Ma mère est l’opposé de Rémi. Extravagante, vulgaire, bruyante et maquillée. Elle a des cils immenses et porte des décolletés plongeants. Nous n’avons pas grand-chose en commun. La première fois que les deux femmes de ma vie se sont rencontrées, je m’attendais à un désastre. Rémi juste polie face à ma mère et ses questions indiscrètes. Il s’est produit un étrange phénomène : c’est comme si elles s’étaient toujours connues. Elles se sont trouvé des points communs. Parmi tous leurs sujets de conversation, celui dont elles ne se lassent jamais, c’est moi. Mes défauts, mes faiblesses, mes blessures. J’aurais préféré qu’elles se détestent.

Ma mère s’appelle Ava. Quand on ne s’engueule pas, on rit. J’aime retourner dans cette petite maison où elle m’a élevée, dans notre lointaine banlieue, quasiment déjà la campagne. Elle l’a tapissée de papiers peints criards. Pisser dans des toilettes aux murs léopard est l’un de mes plus beaux souvenirs d’enfance.

Maman les a rangés dans des albums, ces souvenirs, et les ressort quand je viens la voir. Chaque année elle fait imprimer une sélection de nos meilleurs moments. Il y en a une étagère entière dans mon ancienne chambre. Quand j’étais petite, avant la monnaie carbone, on pouvait encore voyager pour pas trop cher. Elle me raconte des anecdotes que j’ai entendues vingt fois en caressant du bout des doigts des photos de nous deux à la mer, dans un chalet à la montagne, dans une yourte à la campagne. Au fur et à mesure que je grandis, les lieux de vacances se rapprochent de la maison et j’ai l’air de moins en moins heureuse. Ado, je ne prends même plus la peine de sourire à l’objectif. À force de regarder ces albums, j’ai l’impression que mon enfance se résume à des shootings au retardateur sur des terrasses de bungalow.

Maman parle tellement qu’elle anime à elle seule la conversation, comme d’habitude. Je l’écoute en mâchant sans plaisir la salade de son jardinet. Elle nous raconte sa dernière visite chez la voyante, qui lui a annoncé une rencontre importante avec un homme.

— Un prince charmant ?

— Ne sois pas naïve, Veronica, ça n’existe pas. Et la restauration de ton film, ça avance ?

— Pas vite. J’ai l’impression de faire toujours la même chose mais de moins en moins bien. J’ai plus le goût.

Ma mère se tourne vers Rémi.

— J’ai encore lu des articles plutôt violents sur l’extraction mémorielle, ça ne s’arrange pas.

— C’est de pire en pire. On s’inquiète dans le milieu. La mort de Beckett a relancé les débats. Malgré les droits de diffusion élevés que touchent les descendants, de moins en moins de gens acceptent de léguer leurs souvenirs.

Rémi a dû mettre de côté les projets qui lui tenaient à cœur pour se concentrer sur des images qui ne choquent personne, principalement des comédies romantiques. C’est pour cette raison qu’elle me pousse à remonter mOther.

— C’est des films comme ça qui peuvent sauver le métier, conclut-elle.

— On les emmerde, ces connards. Tu vas pas te laisser intimider.

Un truc que j’aime chez ma mère : elle ne mâche pas ses mots. Elle embraye sur une autre discussion, elle a dû comprendre que c’était un sujet sensible.

— Veronica m’a dit que tu faisais une retraite chamanique bientôt ?

— Oui, ça va me faire du bien. J’ai essayé de la convaincre de venir avec moi mais elle est toujours aussi terre à terre…

— C’est pas faute d’avoir essayé d’ouvrir ses chakras. Moi, j’adorerais venir avec toi un jour. J’ai bien besoin de ça, je me sens seule dans ce village de coincés des fesses. C’est pas avec les Quentin que je vais rencontrer mes animaux de pouvoir.

Les Quentin, ce sont les voisins d’en face, avec qui maman se prend le bec tous les quatre matins quand elle oublie de rentrer la poubelle.

— Je vous vois bien toutes les deux vider les toilettes sèches d’un bungalow miteux au milieu de la forêt.

Rémi me lance un regard noir. Maman éclate de rire.

Au dessert, j’annonce que je vais faire une sieste, pour me remettre de ma courte nuit. Je sais que Rémi ne me suivra pas, elle est incapable de dormir en pleine journée. Elle aura bien des coups de téléphone de boulot à passer. Je monte dans mon ancienne chambre. De mes affaires de jeune fille, il ne reste que mes meubles et le lit. Je m’assois au bureau, j’effleure machinalement le sous-main en faux cuir, j’ouvre l’ordinateur. Je mets mon casque sur les oreilles, en le décalant un peu d’un côté pour entendre d’éventuels pas dans l’escalier. J’ai le cœur qui bat dans mes oreilles. Je pose la mémosphère sur le lecteur. La dernière image visionnée hier s’affiche. Cette femme brune, nue, qui me ressemble comme un double.

Lecture // Derrière la femme, il y a un miroir, et dedans je vois Beckett, de face, qu’elle cache à moitié / Il s’approche de son visage, que je distingue maintenant nettement / Elle sourit sans un mot / Beckett l’embrasse, ferme les yeux, plonge dans son cou / Gros plan sur le lobe de son oreille / La main de Beckett passe dans ses cheveux, sur sa nuque / Noir – il ferme les yeux / Il les rouvre sur son regard à elle, flou, langoureux / Ses paupières se ferment et s’ouvrent lentement comme celles d’un chat qui ronronne. // Elle a envie de lui, ça se voit. Morcelée comme ça, par à-coups, je ne suis plus certaine qu’elle me ressemble. Jusqu’à ce que j’aperçoive un détail qui me trouble, le grain de beauté sous le menton, puis une tache jaune dans son œil droit qu’on trouve aussi dans le mien. / Beckett fait quelques pas en arrière en la tenant serrée dans ses bras et ils basculent tous les deux sur le lit / Le décor bascule derrière / Elle – je ? – est au-dessus de moi, me regarde sérieusement maintenant, comme si elle voulait fixer ce moment dans sa rétine / Elle – je ? – embrasse le torse de Beckett / Elle longe le muscle avec sa langue jusqu’au téton / Le mord / Il émet un son rauque, il rit / Il l’empoigne par les bras, avec ses mains tellement grandes qu’elles en font presque le tour / Elle est maintenant sous lui, sur le couvre-lit rouge qui a l’air tout doux / Beckett regarde entre ses cuisses. / Je découvre son pénis, mon ventre se serre, c’est puissant un sexe d’homme en érection.

Je regarde la scène sans respirer. Même si je suis habituée à voir des gens faire l’amour depuis le point de vue de l’un ou de l’autre, c’est troublant de mater mon double en train de prendre du plaisir. J’admire son corps en gros plan, je vibre de la voir bouger et se tordre en gémissant. Je ressens du désir pour son corps de femme long et musclé, si différent du corps diaphane et anguleux de Rémi. En même temps, je ne peux m’empêcher de l’envier parce que l’homme dont j’habite le regard m’attire, avec ses bras puissants, ses mains longues et fines.

Ça dure plusieurs minutes, je ne bouge pas, ne serait-ce qu’un cheveu, parce que avec le mouvement j’ai peur de tout ce qui va m’envahir, des picotements dans le bas de mon ventre, de la chaleur. Je ne veux pas ressentir ça pour un criminel et mon sosie, encore moins ici, avec ma mère et Rémi en bas. En même temps, à quoi je m’attendais en jouant ce souvenir ? Mon corps me trahit. Je les regarde encore, elle a les yeux qui brillent, sa poitrine se soulève bruyamment. Il se repose à côté d’elle, j’entends sa respiration distinctement, comme le souffle du vent sur un micro.

Je suis encore abasourdie par l’érotisme de la scène. Je crois qu’est venu le temps de reprendre ma respiration, de réfléchir à tout ça. Mais Beckett murmure trois mots que j’entends distinctement dans mon casque. Il lui susurre au creux de l’oreille, comme un baiser : Veronica, mon amour.

Je me mets à trembler. Reprends-toi. C’est la première fois que j’entends ces mots de Beckett, mais au fond de moi je sais que ce n’est pas vraiment la première fois. L’intonation douce, qui contraste avec la carrure de l’homme, m’a vrillé l’estomac. Je mets un moment avant de formuler l’évidence : c’est moi, dans ses souvenirs. Je n’ai plus aucun doute, je ne saurais pas dire comment mais je le sais. J’ai peur.

Pour me calmer, je regarde autour de moi et j’essaie de me rappeler les détails disparus de ma chambre d’adolescente. Les mots de mes amies écrits au crayon de papier qui étaient accrochés au-dessus de la tête de lit. À cet âge-là, on s’aime si fort, on ne sait plus si c’est de l’amitié ou de l’amour. La photo encadrée de moi bébé, engoncée dans une grenouillère bleue. J’ai déjà un épais duvet noir sur la tête. Le rayonnage de livres au-dessus du bureau, avec la tranche épaisse de l’encyclopédie où j’ai lu et relu le chapitre sur la sexualité pour tenter de comprendre seule ce que je ne voulais pas que ma mère m’explique. Un gros ours en peluche dont le ventre rebondi me servait d’oreiller.

Un ours un ours un ours à quoi ressemble-t-il déjà ?

L’image se fige. L’ours disparaît.

Noir brun blanc doux rêche poils longs ou courts je ne me rappelle pas

Un animal en peluche, un animal en peluche je disais ça m’échappe ma pensée divague

Qui m’a offert l’ours ? Le quoi ?

je ne parviens plus à attraper ma propre pensée elle file entre mes doigts plus je me concentre plus elle s’efface

Qui me l’a offert ? Qui ? Je disais quoi déjà ?

tout ça paraît si loin comme si je regardais par le mauvais bout d’une paire de jumelles

Black-out. Dès que je tente de me concentrer, tout devient flou. Je ne sais plus ce que je disais. Ma mère et moi nous sommes engueulées le jour où je suis partie. J’avais déjà porté dans le coffre de la voiture les cartons de vêtements et de bibelots assez sérieux pour m’accompagner dans ma vie d’adulte. Quand elle m’a demandé ce que je comptais faire du reste, j’ai dû tirer la tête de quelqu’un qui n’a absolument pas imaginé que sa chambre ne resterait pas SA chambre, conservée dans son jus comme on transforme les ateliers d’artistes en musées. Ma mère a ajouté : « Je n’ai pas les moyens de garder une chambre vide, au prix du mètre carré. J’ai mis une annonce pour la louer à des étudiants et j’ai une jeune fille intéressée. » J’en avais laissé tomber mon carton. J’aurais dû lui dire à quel point ça me blessait, qu’elle me remplace si rapidement pour des questions d’argent. Elle m’aurait sans doute rassurée, consolée, elle m’aurait dit qu’elle allait acheter un canapé-lit pour m’accueillir quand je viendrais la voir, que je pouvais trier quelques affaires qu’elle garderait religieusement sur une étagère du garage à l’abri des fuites d’eau. Elle m’aurait peut-être dit qu’elle m’aimait et que j’étais sotte d’en faire tout un plat. Mais à la place, un flot de colère m’a envahie et je me suis mise à crier qu’elle n’avait qu’à tout foutre à la poubelle, que de toute façon je n’allais plus la gêner parce que je ne reviendrais pas la voir de sitôt et que j’étais bien contente d’avoir mon propre appartement et d’être enfin libre. Elle s’était figée et m’avait répondu froidement : « On ne parle pas comme ça à sa mère. »

La première fois que je suis revenue déjeuner à la maison, elle avait rangé toutes mes affaires dans des cartons qu’elle avait empilés dans le garage. Mon ancienne chambre était vide et nue comme si je n’y avais jamais joué, pleuré, ri, chanté, dansé, dormi, rêvé, joui, grandi en un mot. Elle avait seulement gardé quelques albums photo de nos vacances d’été annuelles, bien alignés sur une étagère entre deux serre-livres. La semaine suivante, j’ai loué un camion pour prendre mes cartons et les déposer chez Emmaüs, sans les ouvrir. Maman n’a finalement jamais loué ma chambre à des étudiants.

Le souvenir de cette journée flotte un moment autour de moi puis m’échappe, comme si je me réveillais d’un rêve. Je me lève et sors le dernier album photo. J’ai le même âge que sur la vidéo, vingt-quatre, vingt-cinq ans peut-être. On vient de me remettre un prix pour mOther. Ma mère est à mon côté. Sur une autre photo, nous sommes bras dessus bras dessous, les pieds dans l’eau. Puis nous posons dans la salle de montage avec Rémi et notre trophée. C’est elle qui a produit mon premier film. Nous n’étions pas encore ensemble. J’ai l’air bien. J’essaie de me rappeler qui a pris les photos. Certainement maman et Rémi.

Joachim Beckett. De notre rencontre, je n’ai aucun souvenir. Je répète son nom à voix haute jusqu’à lui enlever toute chair. J’ai bon espoir qu’il se dissolve et avec lui le malaise qui l’accompagne. Je me couche sur mon lit tiré à quatre épingles en serrant l’album contre moi. C’était une belle époque. Depuis combien de temps je n’ai pas ri, les pieds dans l’eau ? Ma gorge se serre et les larmes viennent, coulent sans bruit, mouillent l’oreiller sous ma joue. Je ne veux plus jamais me relever.

3

Couchée face contre terre, couverte de feuilles mortes, j’ai très froid et une migraine atroce. Je me tourne sur le dos avec effort, mon corps pèse des tonnes. Les arbres presque nus entrelacent leurs branches devant le ciel gris. Le cerveau engourdi comme le corps, je me concentre sur ce que je sens. Le vent glacial. La terre mouillée. L’humidité qui monte vers mes omoplates. Les coups dans ma tête. Comme un marteau qui enfoncerait un clou entre mes deux yeux depuis l’intérieur de mon crâne. Je suis Veronica Mora. Je peux bouger le bout de mes doigts, articuler, tirer la langue. Mais je ne sais pas où je suis. Alors je prends appui sur mes avant-bras pour regarder autour de moi. Je suis sur le bas-côté d’une route, dans une forêt. À quelques mètres de mes pieds, un vélo est couché sur le flanc. Ce vélo, je le connais, c’est le mien. Je l’utilise pour aller au studio, en passant par cette route au milieu des bois. Mais je ne me rappelle pas l’avoir pris, ni comment j’ai chuté. Je me laisse retomber sur le sol, épuisée par l’effort. Je ne vais pas pouvoir me lever, encore moins continuer ma route. J’ai besoin d’aide.

Rémi doit m’attendre au studio. Je presse l’écran de ma montre, l’approche de ma bouche et dis tout haut, surprise par la faiblesse de ma voix : « Appelle Rémi. » Après quelques sonneries, j’entends le timbre de ma productrice.

— Veronica ?

— J’ai eu un accident. Je suis dans le bois sur la route du bureau, je ne sais pas exactement où, je ne peux pas me lever.

Rémi est le genre de personne qui garde son calme dans les situations de crise. Elle reste lucide et monte un plan d’attaque comme un chef de guerre. Mais cette fois, je sens sa voix vibrer : « Tu es blessée ? Tu saignes ? » Puis j’entends qu’elle se met à courir, je l’imagine en train d’attraper son manteau, de faire signe à son assistante de décaler ses rendez-vous, d’empoigner son sac à main. « J’arrive. Parle-moi, Veronica. » Elle ne m’a pas quittée pendant les dix minutes suivantes. J’ai répondu faiblement je suis là, ça va, je peux bouger les membres et ne t’inquiète pas. En fait, j’ai la trouille. Je m’accroche à sa voix, même si l’écouter parler redouble la douleur dans ma tête.

Au bout de quelques minutes, elle me met en attente pour appeler les secours. Je répète son prénom en boucle, comme une chanson. J’ai l’impression que ça atténue un peu les coups de marteau. Jusqu’au moment où j’entends un taxi qui s’arrête – vingt unités carbone la course, ça va lui coûter cher de voler à mon secours –, des talons qui claquent sur la route, et cette fois sa voix vraiment affolée. Me voir dans cet état, avec le vélo tordu à quelques mètres, doit lui faire prendre conscience que ce n’est pas une petite égratignure. Je peux bouger les extrémités de mes bras, soulever mon torse, mais mes jambes sont inertes.

Je me réveille en sueur avant le lever du soleil. Rémi dort encore. Pendant un moment je n’arrive pas à bouger mes jambes privées de sang. Puis elles se mettent à fourmiller et ça fait une crampe à pleurer de douleur. Je pince mes cuisses, pour m’assurer qu’elles sont sensibles. Ça fait deux jours que j’ai regardé le souvenir de moi dans la mémoire de Beckett, et deux fois que je rêve de mon accident de vélo. Moi qui ne rêve jamais. Comme hier, j’ai mis un moment à réaliser que j’étais au lit et pas dans la forêt où je me suis violemment vautrée il y a quasiment sept ans.

Cette fois, je revois distinctement mon réveil, l’arrivée de Rémi paniquée, la douleur dans ma tête. Je ne me rappelle pas ce qui est arrivé juste avant, mais les médecins ont dit que c’était normal. Légère amnésie post-traumatique. Vu l’état du vélo, je suis probablement sortie de la route avant de me prendre un arbre en pleine face et de faire un vol plané de plusieurs mètres. Pas de lésions ni de fractures, seulement une commotion qui m’a fait perdre connaissance et m’a filé un mal de crâne abominable pendant les semaines qui ont suivi. Le visionnage du souvenir de Beckett a dû réveiller quelque chose. Rémi dirait qu’elle ne croit pas aux coïncidences.

Soit le souvenir a été trafiqué, mais il faudrait être sacrément doué pour reconstituer un nuage entier et y implanter un souvenir-racine, soit c’est vraiment Beckett et moi, et je ne m’en souviens pas. Si j’ai perdu des bribes de ma mémoire, il est possible que mon accident de vélo en soit à l’origine. Sauf que, dans le souvenir, j’ai environ vingt-cinq ans. Quand je suis tombée de vélo, j’en avais vingt-sept. Ce n’est donc pas une « légère amnésie ». C’est deux ans pendant lesquels j’aurais eu une relation intime avec un homme que j’ai oublié.

Pourtant, je n’ai pas l’impression d’avoir des trous dans la mémoire, même si c’est difficile de creuser les souvenirs. Quand je me concentre sur mes vingt-cinq ans, je peux me rappeler de grands événements, la sortie de mes films, les festivals, les anniversaires, les vacances. Avec des plages de flou entre deux images. Je ne pourrais pas jurer qu’il ne manque rien.

J’ai cherché sur le Web des points communs entre Beckett et moi. Il n’y a rien qui puisse laisser imaginer que nous avons été proches. La seule chose qui nous lie, c’est notre activité. Son métier d’origine, qui a permis la création des filmémoires. Il y a presque vingt ans, quand j’étais encore une gamine, il a breveté l’extraction mémorielle et contribué à créer Arescience. Les souvenirs légués au labo par des personnes décédées étaient extraits grâce à une grosse machine enfermée à double tour, que seul le personnel qualifié d’Arescience était habilité à utiliser. Ça n’a pas changé. Le comité de bioéthique a fixé des limites claires à l’usage qu’on peut en faire.

Je dois me rendre à Arescience et parler à Duma. Seul un psycho-documentaliste peut m’aider à authentifier la mémo¬sphère. J’ai sympathisé avec lui pendant mes dernières années de montage. »

À propos de l’autrice

Charlotte Monsarrat © Photo DR

Charlotte Monsarrat © Photo DR

Charlotte Monsarrat est née en 1983. Petite, elle passe sa vie à se raconter des histoires. À 11 ans, elle écrit son premier roman dans un cahier 96 pages à grands carreaux. Mais son père lui dit toujours que, pour être écrivain, il faut au moins être Proust. Alors elle prend un «vrai métier» dans la production audiovisuelle. C’est dans le documentaire, le cinéma puis la série d’animation, que Charlotte produit les histoires des autres. (Source: Éditions Anne Carrière)

Page Facebook de l’autrice

Compte Instagram de l’autrice

Compte LinkedIn de l’autrice

Tags

#lesamesfragmentees #CharlotteMonsarrat #editionsannecarriere #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #68premieresfois #sciencefiction #roman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

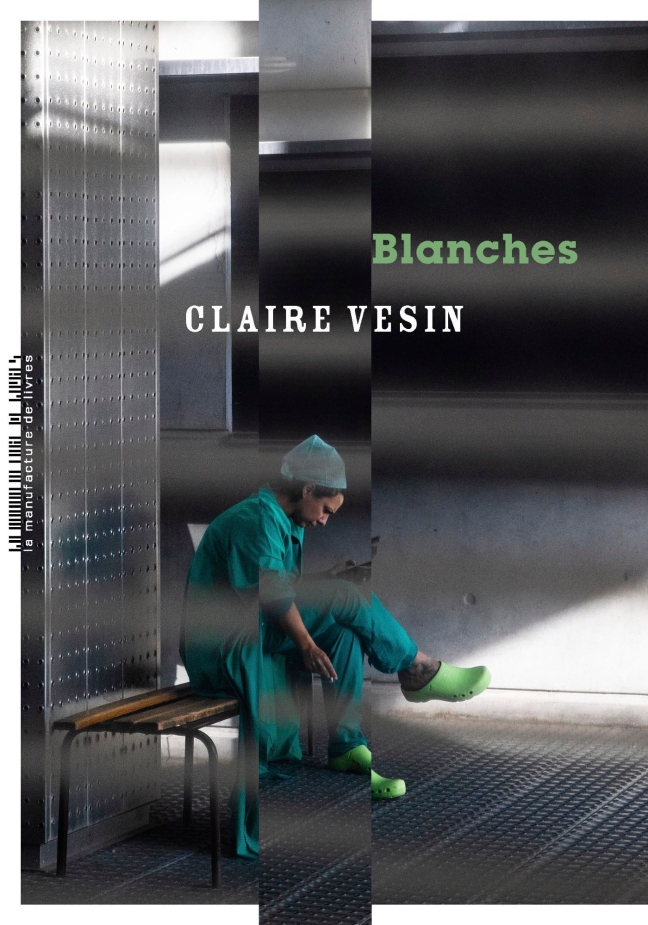

Claire Vesin © Photo Pascal Ito

Claire Vesin © Photo Pascal Ito

Jadd Hilal © Photo DR

Jadd Hilal © Photo DR

Mazarine Pingeot © Photo DR

Mazarine Pingeot © Photo DR

Sarah Koskievic © Photo Astrid di Crollalanza

Sarah Koskievic © Photo Astrid di Crollalanza

Jérôme Aumont © Photo DR – Librairie Mollat

Jérôme Aumont © Photo DR – Librairie Mollat

Léonor de Récondo © Photo Jean-François Paga

Léonor de Récondo © Photo Jean-François Paga