En deux mots:

Un prêtre découvre les carnets laissés par la pensionnaire d’un asile. Rose y raconte comment elle a été vendue par son père puis abusée et engrossée par son «maître» avant de finir recluse. Un drame qui va le pousser à mener l’enquête pour connaître le destin de cette femme.

Ma note:

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique:

La couleur de Rose est le noir

Avec son nouveau roman, Franck Bouysse confirme sa place parmi les grands explorateurs de l’âme humaine. Le destin de Rose, vendue, violentée, engrossée va vous hanter pendant longtemps. «Né d’aucune femme» est un très grand livre!

Ce qu’il y a de bien avec les romans de Franck Bouysse, c’est qu’ils sont inclassables. Ou plutôt qu’ils ravissent à la fois les amateurs de romans noirs que ceux qui se passionnent pour les histoires de terroir, ceux qui sondent les profondeurs psychologiques comme ceux qui s’intéressent à l’exploration sociologique. Sans oublier les tenants d’un style très travaillé, sensuel mais sans fioritures, classique autant que minéral. Depuis Grossir le ciel en 2014, il n’a cessé d’élargir son cercle de fans. Après Plateau et Glaise voici donc Né d’aucune femme dans lequel la corrézien réussit à se mettre dans la peau de Rose, une enfant à la destinée tragique.

Le roman s’ouvre sur les tractations de son père avec un châtelain. En échange d’une bourse, il s’empare de la fillette de quatorze ans et la met à son service sous la surveillance de sa mère, sorte de Folcoche hallucinée dont l’occupation principale consistera à ne se satisfaire d’aucune tâche accomplie par Rose. Dans une pièce inaccessible du château l’épouse du châtelain est soignée d’une grave maladie.

L’enfant souffre, mais trouve en Edmond un soutien. Après l’avoir mise en garde, il va essayer de la distraire en la faisant grimper sur le cheval dont il s’occupe. Un moment de grâce auquel assiste Onésime, son père venu la reprendre. Après s’être mépris sur les sentiments de son enfant, il sera brutalement éconduit. Sachant toutefois qu’il ne peut rentrer chez lui sans Rose, il va effectuer une nouvelle tentative qui lui sera fatale.

Pour Rose, la descente aux enfers ne fait que commencer. Le plan diabolique conçu par le châtelain et sa mère consiste à l’engrosser pour offrir une descendance. Elle n’a pas quinze ans quand elle subit son premier viol. Après une tentative de fuite, elle va vivre quasiment recluse, à la merci des assauts du «maître». Quand le docteur – complice muet de ce scénario diabolique – confirme qu’elle est enceinte, l’objectif est alors de préserver l’enfant.

Parmi les nombreuses trouvailles de Franck Bouysse, il y a celle de confier cette histoire à Gabriel, un prêtre. Dans un asile, il va trouver les carnets de Rose et nous offrir cette histoire, accompagnés des tourments de son âme. Avec lui, nous allons mener l’enquête et essayer de savoir ce qu’est devenue la recluse.

Nous allons entendre autres voix, celles des témoins qui, pour la plupart, assistent sidérés au drame qui se joue et qui détiennent une part de vérité. Qu’est devenue Rose? Qu’est-il advenu de son enfant?

Le puzzle se reconstitue pièce par pièce, avec une tension dramatique qui jamais ne s’étiole, avec des rebondissements et un final à la hauteur de cette splendide quête.

Avec Né d’aucune femme, Franck Bouysse nous offre le plus puissant, le plus noir et le plus abouti des romans de cette rentrée. Je prends le pari que si vous décidez de le lire, vous aurez une peine extrême à le lâcher. Et qu’il vous accompagnera longtemps après l’avoir fini.

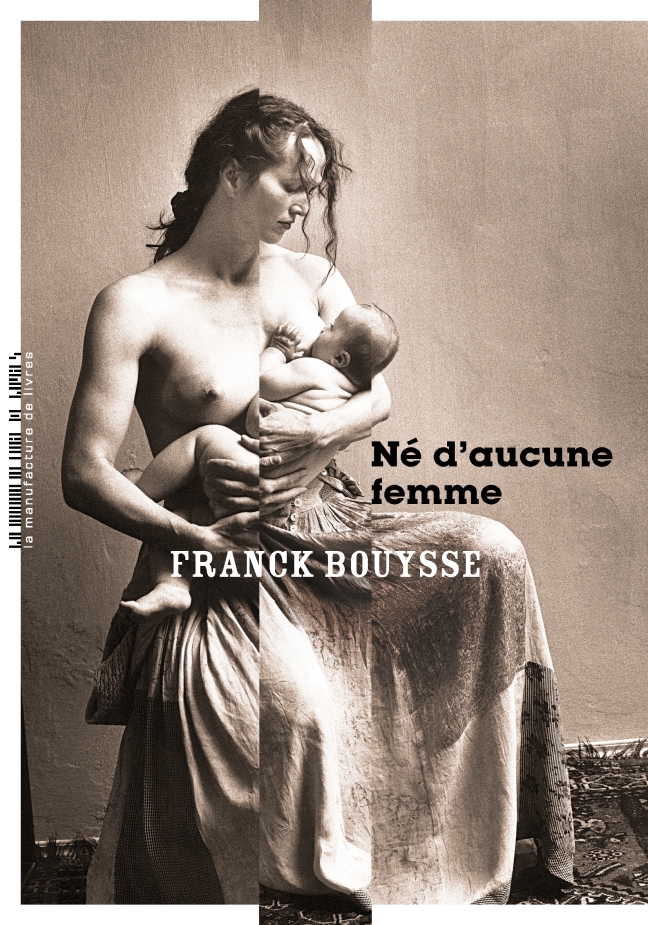

Né d’aucune femme

Franck Bouysse

La manufacture de livres

Roman

336 p., 20,90 €

EAN : 9782358872713

Paru le 10 janvier 2019

Où?

Le roman se déroule en France, dans les Landes, sans davantage de précision.

Quand?

L’action se situe vraisemblablement au XIXe siècle.

Ce qu’en dit l’éditeur

Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile.

— Et alors, qu’y-a-t-il d’extraordinaire à cela? demandai-je.

— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.

— De quoi parlez-vous?

— Les cahiers… Ceux de Rose.

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d’aucune femme la plus vibrante de ses œuvres. Ce roman sensible et poignant confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l’âme humaine.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

L’Express (Sandra Benedetti)

Actualitté (mimiche)

Blog Evadez-moi

EmOtionS – Blog littéraire

Blog Mon roman ? Noir et bien serré !

Blog La Viduité

Blog Carobookine

Blog Mes échappées livresques

Blog Le domaine de Squirelito

INCIPIT (Les premières pages du livre)

« Il se trouvait quelque part plus loin que les aiguilles de ma montre.

Cela n’a pas encore eu lieu. Il ne sait rien du trouble. Ce sont des odeurs de printemps suspendues dans l’air frais du matin, des odeurs d’abord, toujours, des odeurs maculées de couleurs, en dégradé de vert, en anarchie florale confinant à l’explosion. Puis il y a les sons, les bruits, les cris, qui expriment, divulguent, agitent, déglinguent. Il y a du bleu dans le ciel et des ombres au sol, qui étirent la forêt et étendent l’horizon. Et ce n’est pas grand-chose, parce qu’il y a aussi tout ce qui ne peut se nommer, s’exprimer, sans risquer de laisser en route la substance d’une émotion, la grâce d’un sentiment. Les mots ne sont rien face à cela ils sont des habits de tous les jours, qui s’endimanchent parfois, afin de masquer la géographie profonde et intime des peaux; les mots, une invention des hommes pour mesurer le monde.

À l’époque, je m’attendais à plus rien dans ma vie.

Taire les mots. Laisser venir. Il ne resterait alors rien que la peau nue, les odeurs, les couleurs, les bruits et les silences.

Ça faisait longtemps que je ne me racontais plus d’histoires.

Les histoires qu’on raconte, celles qu’on se raconte. Les histoires sont des maisons aux murs de papier, et le loup rôde.

J’avais renoncé à partir… Pour aller où, d’abord?

Les retours ne sont jamais sereins, toujours nourris des causes du départ. Que l’on s’en aille ou que l’on revienne, de gré ou bien de force, on est lourd des deux.

Le soleil était en train de chasser la gelée blanche.

Le soleil-monstre suinte, duplique les formes qu’il frappe en traître, traçant les contours de grandes cathédrales d’ombre sans matière. C’est la saison qui veut ça.

Je le voyais pas. Comment j’aurais pu deviner?

Il connaît cet endroit autrement qu’en souvenir. Quelque chose parle dans sa chair, une langue qu’il ne comprend pas encore.

Comment j’aurais pu imaginer qui il était?

Il est grand temps que les ombres passent aux aveux.

L’enfant

Il s’avance dans le parc, pieds nus, bras légèrement décollés du corps, se tenant voûté, démarche faite d’hésitations; progressant droit devant, comme dans un corridor tellement étroit qu’il lui est impossible de dévier d’une ligne imaginaire. Il n’a pas encore cinq ans, son anniversaire est dans sept jours, autant de nuits. La date est soulignée sur un calendrier dans le grand salon. Frêle silhouette réchauffée aux rayons d’un soleil qu’on lui a toujours interdit, «pour préserver ta peau», répète la vieille dame sans plus d’explications; mais les interdits ne sont-ils pas faits pour être franchis, et même saccagés, piétinés, détruits, afin que d’autres apparaissent, encore plus infranchissables et surtout plus enviables. II n’échappe pas à la règle en marchant dans l’allée. Au début, il grimace lorsque des graviers s’incrustent dans la tendre plante de ses pieds, puis il finit par ne plus rien sentir, trop accaparé par cette liberté dont il rêve à longueur de journée, campé en temps normal derrière de grandes fenêtres closes aux vitres parfaitement transparentes, donnant le change, avec à la main un livre d’images ou quelque objet de nature à tromper son ennui.

L’ombre des arbres ne l’atteint pas. Cela le rend heureux de sentir frissonner sa peau au contact d’une lumière sans filtre. Les femmes ne l’ont pas vu sortir de la vaste demeure aux allures de château. C’est la première fois qu’il échappe à leur vigilance; il s’y est longuement préparé, pour ne pas manquer son coup. Il ne se retourne pas, craignant de voir apparaître quelqu’un qui accourrait vers lui, le visage barbouillé d’affolement, quelqu’un qui le sermonnerait et le ramènerait séance tenante dans ce ventre de pierres qui l’étouffe. Elle, la vieille dame. Alors, il ne se retourne pas, invoque quelque dieu enfantin de la tenir à distance, le temps qu’il accomplisse ce qui gonfle son cœur. Bien sûr, il est trop jeune pour concevoir l’espace et le temps; ne conçoit que la liberté et ce qui s’ouvre devant lui: une porte immense, sans battants, ni ferrures, ni gonds, ni verrou, ni même l’ombre d’une porte.

Il est presque arrivé, n’a plus qu’à tendre le bras pour ouvrir; une vraie, celle-là, faite de bois solide. «Mon Dieu, si tu me permets d’aller jusqu’à lui, je t’appartiendrai pour toujours»; il en fait serment à voix haute. Et, comme il s’apprête à pousser la porte, son cœur cesse de battre. Un bruit au-dessus, décuplé par la peur. Roucoulement. Ce n’est rien qu’un pigeon qui va et vient sur une dalle en quête de débris accumulés par la pluie durant la nuit. Son cœur pompe de nouveau le sang et le recrache bonifié. Le temps et tout ce qui se passe à l’intérieur prend un sens, même le désordre a du sens. »

À propos de l’auteur

Franck Bouysse naît en 1965 à Brive-la-Gaillarde. Il partage son enfance entre un appartement du lycée agricole où son père enseigne et la ferme familiale tenue par ses grands-parents. Il y passe ses soirées et ses week-ends, se passionne pour le travail de la terre, l’élevage des bêtes, apprend à pêcher, à braconner…

Sa vocation pour l’écriture naîtra d’une grippe, alors qu’il n’est qu’adolescent. Sa mère, institutrice, lui offre trois livres pour l’occuper tandis qu’il doit garder le lit : L’Iliade et L’Odyssée, L’Île aux trésors et Les Enfants du capitaine Grant. Il ressort de ses lectures avec un objectif : raconter des histoires, lui aussi. Après des études de biologie, il s’installe à Limoges pour enseigner. Pendant ses loisirs, il écrit des nouvelles, lit toujours avidement et découvre la littérature américaine, avec notamment William Faulkner dont la prose alimente ses propres réflexions sur la langue et le style. Jeune père, il se lance dans l’écriture de ses premiers livres : il écrit pour son fils les romans d’aventures qu’il voudrait lui offrir plus tard, inspiré des auteurs qui ont marqué son enfance : Stevenson, Charles Dickens, Conan Doyle, Melville… Son travail d’écriture se poursuit sans ambition professionnelle. Le hasard des rencontres le conduit à publier quelques textes dans des maisons d’édition régionales dont la diffusion reste confidentielle.

En 2013, il déniche une maison en Corrèze, à quelques kilomètres des lieux de son enfance. La propriété est vétuste, mais c’est le coup de cœur immédiat.

Il achète la maison qu’il passera plus d’une année à restaurer en solitaire. Alors qu’il est perdu dans ce hameau désolé, au cœur de ce territoire encore sauvage, un projet romanesque d’ampleur prend forme dans son esprit. Un livre voit le jour et, poussé par un ami, Franck Bouysse entreprend de trouver un éditeur.

Grossir le ciel paraît en 2014 à La Manufacture de livres et, porté par les libraires, connaît un beau succès. La renommée de ce roman va grandissant: les prix littéraires s’accumulent, la critique s’intéresse à l’auteur, un projet d’adaptation cinématographique est lancé. Ce livre est un tournant. Au total, près de 100000 exemplaires seront vendus. Suivront Plateau, puis Glaise, dont les succès confirment l’engouement des lecteurs et des professionnels pour cette œuvre singulière et puissante. (Source: La Manufacture de livres)

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags:

#nedaucunefemme #franckbouysse #lamanufacturedelivres #hcdahlem #roman #unLivreunePage. #livre #lecture #books #littérature #lire #livresaddict #lectrices #lecteurs #lecteurscom #bouquiner #livresque #rentreelitteraire #rentree2019 #RL2019 #RentreeLitteraire2019 #LitteratureFrancaise