En deux mots

Alors que sa carrière de footballeur professionnel touche à sa fin, Mehdi Azzam est sous le feu des projecteurs. Sa femme le quitte et porte plainte pour violences conjugales. Aussitôt, c’est le branle-bas de combat au sein des médias, des instances sportives et judiciaires, de la famille et des conseillers en tout genre.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Le footballeur accusé de violences conjugales

Dans son nouveau roman, Éric Halphen analyse l’onde de choc que provoque la séparation d’un footballeur et de son épouse qui l’accuse de violences conjugales. L’occasion pour le magistrat de détailler l’emballement médiatique, de sonder l’engagement des avocats, de creuser au sein des familles. Un roman éclairant.

Mehdi Azzam est footballeur professionnel en fin de parcours. Après une expérience à Tottenham, il a pu rebondir au Stade de Reims. Sa carrière avait débuté à Auxerre puis à Saint-Étienne. C’est à ce moment qu’il avait été appelé en équipe de France, que sa cote avait flambé avant de s’étioler «brusquement dans une Angleterre en phase terminale de confinement.»

Mais si ses performances déclinent sur le plan sportif, le coup le plus dur va venir sur le plan personnel.

Comme va le lui révéler Aurélien Pille, le journaliste qui a créé le site Football Factory et qui a réussi à se créer un bon réseau d’informateurs, sa femme s’apprête à révéler qu’elle est victime de violences conjugales. Une accusation grave qui secoue Mehdi, même s’il essaie de ne pas paraître affecté par la nouvelle.

En rentrant chez lui, il espère avoir une explication avec Jessica. Mais il trouve la maison vide. Son épouse a quitté le domicile conjugal avec leurs deux enfants.

Une période de fortes turbulences débute alors. Il y a d’abord la confession recueillie par Lise Verenski, en charge du site numérique de l’Obs. Son scoop va agiter toute la sphère médiatique, mais aussi juridique. Car la notoriété de l’accusé peut servir la cause des femmes battues, surtout dans une France post-#metoo. Et alors que Jessica, qui a trouvé refuge à Paris après avoir déposé ses filles chez ses parents, passe à la télévision pour appuyer son témoignage, Albertina Coggia, l’agente du joueur, est alors obligée d’intervenir. Après avoir hésité un instant, elle choisit de poursuivre sa collaboration, tout en conseillant au joueur de faire profil bas. Il faut bien préserver la valeur marchande du joueur.

Éric Halphen étudie parfaitement cette onde de choc qui frappe à des degrés divers tout le pays. Ainsi, les instances du club sont aussi prises dans la tourmente. Le président, qui veut s’éviter une mauvaise publicité, l’entraineur – qui accumule les mauvais résultats – qui après avoir tenté de préserver son joueur est contraint de la lâcher à son tour. Car la pression des féministes, munies de banderoles demandant l’exclusion de Mehdi, est trop forte.

De nouveaux éléments apparaissent et la machine judiciaire se met en route. Tandis que les avocats des deux parties fourbissent leurs armes, les familles se mêlent au débat, à commencer par le père de Mehdi qui va s’engager sur une bien mauvaise voie.

En explorant toutes les divisions touchées par une telle affaire, l’auteur sonde aussi les failles d’un système. On y découvre ainsi des avocats venant faire leur marché en fonction de l’écho médiatique, des solidarités très intéressées, des journalistes toujours plus avides de sensationnel, des rêves de gloire qui s’accompagnent de quelques compromissions. Sans oublier l’héritage familial.

Alors que reste-t-il de la présomption d’innocence quand les réseaux sociaux se déchaînent, que d’un côté les racistes s’emparent avec délectation de cette affaire et que de l’autre les féministes s’instaurent en procureur avant même d’avoir examiné les pièces du dossier. Chaque communauté se retranche derrière ses convictions. C’est le règne du repli sur soi, mais aussi de l’insécurité et de l’instabilité.

Un roman riche, fort et éclairant.

Les Divisions

Éric Halphen

Éditions Buchet-Chastel

Roman

440 p., 23,50 €

EAN 9782283038529

Paru le 11/01/2024

Où?

Le roman est situé en France, à Paris et en région parisienne, à Vitry et Choisy-le-Roi. On y évoque aussi Auxerre, Saint-Étienne, Reims et la Bourgogne, entre Auxerre et Montbard, Dijon et Quincy-le-Vicomte et Londres.

Quand?

L’action se déroule de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Mehdi Azzam a grandi à Vitry. Élevé durement par son père, il se réfugie dans le sport. Très vite repéré, il devient un bon joueur de foot. Appelé en équipe de France, sa cote flambe puis se tasse brusquement pendant son séjour en Angleterre. A l’étranger, Mehdi devient un joueur sans talent. Rétrogradé, il se retrouve à Reims. Le footballeur vit là avec sa femme et ses filles – lorsqu’un journaliste lui annonce un article à paraître dans la presse nationale du lendemain : la femme de Mehdi y dénonce les violences conjugales qu’elle subit.

Les Divisions raconte la mécanique qui, dès lors, va s’enclencher. Les différents acteurs – avocat, journaliste, etc. – se contentent de jouer leur partition et de tirer le meilleur parti de la situation. Car aujourd’hui la vérité n’a plus d’importance. Les convictions ont remplacé les faits, les dénonciations les démonstrations. Les Divisions, version moderne de la fable, est le deuxième roman d’Éric Halphen chez Buchet/Chastel.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Blog Un bon livre à lire

Les premières pages du livre

« Première partie

Mehdi et son club

1. Corpulence d’un bâton de réglisse

L’argent anesthésie, déplorait Mehdi Azzam. On jubile au départ quand on a la chance de faire partie des élus. On est émerveillé, on n’ose dépenser, ou alors au contraire on claque tout comme si la source devait se tarir, comme on abuse d’un plaisir qu’on devine éphémère. Pourtant, la fortune s’accumule de sorte qu’on ne sait plus qui on était, on oublie les misères passées au risque d’oublier le frémissement aussi. On n’a plus d’envie. On ne s’amuse plus. On ne ressent plus rien.

Mehdi savait cependant gré à l’argent de lui offrir une présence à laquelle il demeurait sensible : sa maison, rare alliée, le consolait des humiliations du mercato et des désagréments subis depuis le début de la saison. Certes, elle pouvait paraître d’une grande banalité aux yeux des férus d’architecture, de ceux pour qui le patrimoine, dans l’acception actuelle de ce mot, comptait. Mais elle le protégeait mieux qu’une armure. Habiter une maison pour la première fois de sa vie, plus encore que la richesse ou la notoriété, lui donnait l’impression d’être quelqu’un.

Aussi minutieux dans sa manière de conduire que dans celle de tirer un penalty, il jeta un œil dans le rétroviseur pour s’assurer qu’il pouvait sans risque articuler le virage en épingle à cheveux sur la droite, puis freiner en douceur tout en appuyant sur la télécommande. Tandis que la grille s’écartait dans un silence qu’il aimait à imaginer respectueux, il se laissa séduire, comme chaque jour au retour de l’entraînement, par la façade en pierre tirant sur le jaune, la toiture en tuiles rondes, les chênes centenaires et d’autres arbres dont il ignorait le nom, ainsi que, iconoclastes dans ce décor bucolique, quelques sculptures de son ami Faycal. Dont cette Déesse barbare, en réalité un piquet de cuivre monumental que traversaient deux barres horizontales en fonte et que chapeautaient deux boules en bronze, qu’il dépassa pour se diriger au ralenti vers le parking. À l’est, le bâtiment annexe, ancienne écurie lui avait raconté l’agent immobilier – un rondouillard chaussé de bottines rouges en caoutchouc qui l’avait convaincu d’acheter plutôt que de louer même s’il ne restait pas dans la région très longtemps –, abritait piscine chauffée et salle de gymnastique, autrement dit salle de torture.

Mal aux couilles, constata-t-il en s’extirpant de l’Aston Martin. Pas vraiment les couilles, d’ailleurs, mais une curieuse douleur au niveau du bas ventre, diffuse et aiguisée à la fois, d’une intensité inquiétante, qu’il ne parvint pas à identifier. Peut-être était-ce dû à sa mauvaise réception, samedi dernier, après le tacle brutal du latéral gauche des Merlus, se dit-il pour se rassurer. Mais il en doutait : aucun souvenir d’être tombé alors sur cette partie de son anatomie, aucunes prémices d’une telle douleur, à suivre – sans l’efficience permanente du corps, sans l’intelligence du corps, un footballeur n’est rien, homme réduit à son enveloppe, sans cœur ni cerveau.

Mehdi Azzam était fier de son cerveau. Son père Mohamed, étudiant en médecine qui avait fui l’Égypte après l’attentat d’octobre 1981 contre Sadate pour devenir infirmier à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, et sa mère Habiba, aînée d’un couple de boulangers d’origine marocaine, avaient élevé cinq enfants. Contrairement à ce qui se produit souvent par faiblesse ou par lassitude, leur sévérité s’était accrue avec les années pour culminer avec le petit dernier, Mehdi. Pas le droit de sortir, pas le droit de regarder la télé, pas le droit de s’amuser. Seulement apprendre, travailler, lire, seulement maugréer et rêver ; et aussi, sans modération, faire du sport. Tête de classe au collège Jules-Vallès de Vitry, il avait poussé jusqu’au bac, obtenu avec mention malgré le temps passé au centre de formation. Dans le milieu du football, avec sa taille moyenne, sa corpulence d’un bâton de réglisse, sa coiffure de chanteur de charme des années 1950, ses fines lèvres qui lui donnaient l’air d’un perpétuel boudeur et ses lunettes en métal qu’il troquait contre des lentilles lorsqu’il jouait, il passait pour un intellectuel, l’interlocuteur privilégié des dirigeants et des entraîneurs, l’interface entre le cercle fermé des joueurs et l’extérieur.

Sac sur l’épaule et écouteurs parfaitement calés sur les oreilles, il approcha de la bâtisse que sublimait le soleil couchant, teintes orangées et rouille, reflets violacés d’une nuance différente tous les soirs, comme un bout de paradis à lui réservé. Alors qu’il poussait la porte, son portable sonna ; numéro qui ne lui disait rien.

« Ça va champion ? »

La voix nasillarde, hautaine et accusatrice, lui déplut aussitôt. Il se reprocha d’avoir décroché alors qu’il ne décrochait que rarement.

« Aurélien Pille, journaliste à Football Factory. Vous vous souvenez, on s’était… »

Les journalistes, Mehdi s’en était aperçu dès qu’on avait commencé à parler un peu de lui, cherchaient à imposer d’emblée une proximité propice à la confidence ; les journalistes n’étaient que des flatteurs.

« On pourrait se voir ? »

Au loin, une moto pétaradait, une Harley à en juger par ce bruit particulier qu’il reconnaissait entre mille. Peut-être devrait-il en acheter une, un de ces jours, peut-être cela lui ferait-il du bien de partir loin sur une telle machine, de faire la route comme on fait un break.

« À quel propos ?

– Pas au téléphone. »

Celui-ci jouait les importants. Mehdi lui demanda de lui envoyer un mot sur Telegram pour lui préciser l’objet souhaité de l’entretien, après quoi il verrait. Le vent se levait, des chouettes hululaient, le feuillage frémissait, une touche romantique nimbait l’atmosphère. Impression inédite et un peu effrayante que ce qu’il vivait, ce qu’il voyait et ce qu’il ressentait en cet instant précis ne resterait pas gravé en lui, que dans quelques jours, quelques mois ou quelques années, lui qui gardait pourtant tout en mémoire n’en aurait plus aucune souvenance. Conscience soudaine que, contrairement à ce qu’il croyait sans avoir eu l’idée de creuser la question, sa capacité de stockage n’était pas illimitée – ou alors, peut-être que cela signifiait à l’inverse qu’il se souviendrait parfaitement de cette journée, chaque seconde, chaque détail s’insinuant en sa mémoire pour l’éternité, les signaux qu’il captait allaient et venaient, équivoques toujours et indéchiffrables parfois.

L’autre côté de la porte l’attendait de pied ferme. Affalées sur le canapé en L devant l’écran digne d’une salle de cinéma à regarder pour la énième fois le Voyage de Chihiro, Hayat et Amira, les jumelles, ne daignèrent pas, princesses comme elles étaient, se lever à son arrivée. Mais elles lui sautèrent dessus dès qu’il parvint à leur portée, l’enlacèrent avec force cris et rires, le frappèrent de leurs tendres poings fermés. Il fila à la cuisine se servir une menthe à l’eau glacée, revint sans prêter attention aux photos en noir et blanc qui habillaient le couloir. Rien que des Hollandais, il vénérait les footballeurs bataves qui pour le coup ne survivaient pas assez dans la mémoire collective. Cruyff, bien sûr, à ses yeux le plus grand, intelligent et élégant, novateur et imprévisible, mais aussi Gullit et Rijkaard, costauds et techniques, et surtout les deux attaquants à la hauteur desquels il rêverait d’arriver un jour si lui prenait l’envie de rêver, Bergkamp et Van Basten, dont il avait vu et revu toutes les vidéos disponibles. Puis il se posa entre ses filles pour parler deux minutes avec elles, s’enquérir de leur journée et de leurs projets. Charmantes et vives, elles paraissaient se plaire ici comme elles se sentaient bien partout, du moment qu’elles étaient accompagnées de leurs parents. L’année précédente, durant les mois qu’il avait passés à Londres lors de sa tentative malheureuse avec les Spurs, elles étaient restées en France avec Jessica. Quand, une fois par mois environ, elles traversaient la Manche, il les trouvait moins insouciantes et moins épanouies, plus râleuses ; une fois reparties, elles ne lui manquaient pas du tout. Au début, il avait eu honte de lui quand il en avait fait le constat, d’autant plus vite assumé que le contexte l’expliquait en partie : une des pires périodes de sa vie, la marche en avant, l’avenir radieux à portée de pieds, après quoi le plafonnement.

« Tu as pensé à aller récupérer ma montre ? »

Il se retourna vers Jessica, à moitié cachée par la cheminée suspendue dans laquelle aucun feu, jamais, ne crépitait. Allure des mauvais jours et tenue assortie, t-shirt d’un mauve passé, pantalon de jogging sans forme, chaussons en fausse fourrure. Et teint de marionnette, blanchâtre, cadavérique.

« Tu as ma montre ? » répéta-t-elle.

Sa montre. La Royal Oak en or rose et diamants qu’il lui avait offerte pour ses vingt-cinq ans et qu’elle ne portait quasiment pas. Il l’avait donnée à réparer un mois auparavant car il y avait un défaut lors du changement de date en fin de mois, sans doute Jessica avait-elle trop trituré le remontoir, et l’horloger avait envoyé en début de semaine un message pour avertir que la montre était prête.

« Évidemment, tu as oublié… J’en étais sûre !

– J’irai demain. »

Elle approcha sans le regarder avec un mauvais rictus aux lèvres, dépassa le canapé sans prêter attention aux filles, se retourna brusquement et le fixa ; elle a visionné trop de clips, pensa-t-il.

« Pourquoi tu oublies toujours ce qui me concerne ? »

Jessica Azzam, jeune femme distinguée au visage triangulaire, à la peau laiteuse, aux yeux vert clair, et dont les boucles rousses descendaient plus bas que les épaules, n’éprouvait en vérité aucun intérêt pour les montres, comme finalement elle n’aimait pas grand-chose dans la vie, estimait Mehdi. Elle avait selon lui un problème de comportement qui la faisait passer en une fraction de temps, sans raison objective, du ciel bleu à l’orage, de la jovialité pas forcément feinte aux colères les plus torrentueuses. Mehdi avait l’habitude, il savait comment faire ; combien de temps cela durerait, il n’osait se poser la question. Il s’approcha d’elle, passa une main sur son front et dans ses cheveux avec une douceur trop étudiée qu’il se reprocha en la voyant aussitôt glisser entre ses doigts ; Hayat, plus attentive que sa sœur, faisait mine de regarder l’écran mais ne perdait rien de la séquence.

« J’ai oublié quoi, par exemple ? »

Un ricanement comme seule réponse. Un pas en arrière. Pour accompagnement sonore les voix de ce dessin animé, narquoises. Elle se retourna à nouveau et commença à monter les marches qui menaient aux chambres.

« Maman, qu’est-ce qu’on mange ce soir ? demanda Amira.

– Tu penses qu’à manger, toi, dit sa sœur.

– Eh ben quoi ? C’est bon de manger, non ? »

Jessica, imperméable à ses filles, continua de monter sans leur répondre ; non, ça n’allait pas pouvoir durer. Une femme d’ici prénommée Annick venait faire le ménage et la cuisine, mais c’était son jour de congé. Une visite rapide dans la cuisine lui confirma ce qu’il craignait : rien n’était prévu pour le dîner. Il ne lui restait plus qu’à appeler Donato pour commander des pizzas.

En attendant le livreur, il s’adonna à la corvée des réseaux sociaux. Plus de vingt mille abonnés sur Tik Tok, Instagram et Twitter, il fallait leur donner leur pitance régulière faute de quoi ils déserteraient en masse. Lors de la création de ces comptes, davantage pour asseoir sa réputation que par amusement ou intérêt réel, Mehdi Azzam postait plusieurs messages par jour, essentiellement des photos ou des vidéos. Le vestiaire, la séance de musculation, les manipulations du kiné, les analyses sur écran du schéma de jeu du prochain adversaire, les recommandations de l’entraîneur, les remplaçants sur le banc, l’allégresse après la victoire, la tête d’enterrement autrement. Les abonnés avaient l’impression d’être associés à un monde habituellement interdit, et la popularité, bien plus difficile à atteindre que la notoriété, avait suivi ; peut-être avait-elle joué un rôle dans sa sélection en équipe nationale. À présent, cette obligation lui pesait : complimenter même ceux qu’on n’apprécie que modérément, se joindre au concert des bonimenteurs, à quoi bon dépenser toute cette énergie, se disait-il. Parfois, au détour d’un gif, d’une parodie ou d’un dessin humoristique, il lui arrivait néanmoins de sourire.

Coup de sonnette. Les filles, là, daignèrent tout à fait délaisser leur occupation et se lever du canapé, se bousculant pour être la première à ouvrir. Il leur emboîta le pas dans le but de vérifier que tout allait bien, précaution qui n’avait rien de superflu avec ces agressions et ces cambriolages dont les footballeurs et leurs proches étaient de plus en plus souvent victimes. Embaucher un garde du corps, se promettait-il depuis des semaines sans passer de la résolution à l’acte. Amira dirigea la marche vers la cuisine, disposa verres et couverts, attribua les pizzas.

Il suivit le mouvement, prit place à son tour et se coupa une part de quatre saisons, qu’il fit passer avec de la limonade. Pas un bruit en haut, Jessica, sortie de la salle de bains dix minutes auparavant, devait s’être couchée. Sûrement pas pour dormir, mais pour geindre au téléphone avec une copine puis regarder plusieurs épisodes d’affilée d’une de ces séries censées compenser le manque. Sans doute passait-elle plus de temps avec elles – les copines et les séries – qu’avec les jumelles et lui ; des pensées sombres, à peine chassées, revinrent démultipliées. Comme les filles rigolaient en autarcie, il en profita pour vérifier si le journaliste, ainsi qu’il s’y était engagé, lui avait laissé un message. C’était le cas : J’aimerais avoir votre réaction à un article qui doit prochainement sortir sur vous, avait-il écrit. C’est, je pense, de la première importance.

2. Du racisme et du communautarisme

Réveil à 8 heures pile tous les matins sans considération des cicatrices de la veille, du programme de la journée à venir, des éventuelles agitations de la nuit. Mehdi Azzam se tourna et allongea le bras : Jessica dormait encore ou faisait semblant. Tandis qu’il l’observait, il sentit sa cuisse gauche et ses fesses se décaler très légèrement comme pour échapper à ses doigts, pour le fuir, déplacement infime qui le vexa ; même dans le sommeil, sans rien avoir perdu de sa beauté, elle paraissait tendue, hostile. Il se retourna, se leva en essayant de ne pas faire de bruit, sortit de la chambre et se dirigea vers la salle de bains.

La seule douche qui vaut est une douche froide, presque glacée, et ne peut se prendre qu’au réveil, à jeun, quand le corps, encore chaud des souvenirs de la couette, et l’esprit, encombré de mauvaises pensées, réclament ce coup de fouet que l’eau froide est seule à pouvoir leur donner, voilà l’une des règles auxquelles il se soumettait. Sous le jet, il vérifia que tout, les cuisses, les genoux, les pieds, fonctionnait sans anicroche. Sensation de solidité, de confiance. Os, muscles, ligaments, tendons, articulations constituaient plus que ses outils de travail, quasiment son espérance de vie. D’où l’obligation de veiller en permanence sur eux, l’habitude de se tâter et de se palper sans relâche. Quant à la douleur qui l’avait alerté la veille, elle avait disparu ; une autre inquiétude, il le savait, viendrait demain, turnover coutumier auquel il convenait de prêter attention sans focalisation excessive.

La fenêtre située à mi-escalier lui donnait une vue étendue sur le jardin, le terrain plutôt, les vélos à roulettes des filles, les nuances d’orange et de vert, les oiseaux qui virevoltaient un peu partout – geais, mésanges, bergeronnettes, pinsons, bouvreuils, il commençait à bien les identifier – et au loin quelques champs de tournesols, des vignes, des hangars agricoles. Il éprouva le besoin d’ouvrir la fenêtre, de respirer profondément pour s’imprégner de l’air du temps, d’offrir son visage au vent léger d’octobre ; ne surtout pas céder la place à la morosité.

Le petit-déjeuner constituait l’un de ses moyens privilégiés pour la combattre. Il respectait ce moment où, seul dans la cuisine, il prenait le temps de préparer cette étape importante de son bien-être physique, d’entretenir la machine. Pas de café, pas de brioche, pas de céréales, pas de confiture. Mais du thé vert, du pain complet avec un peu de beurre et de miel, de la faisselle, si possible de chèvre, un œuf à la coque, un peu de compote ou à défaut un fruit frais, par exemple, là, un kiwi. Assis sur un tabouret, il dégusta ce temps suspendu, observa le soleil naissant se refléter sur le carrelage et le mobilier blanc, se concentra sur la manière d’étaler le beurre sur le pain ou de trancher l’œuf. Annick, qui avait conduit comme chaque matin les filles à la maternelle, n’allait pas tarder à revenir, puis ce seraient les bruits, les ordres, les ondes contraires. Mehdi soupira et quitta la cuisine sans débarrasser.

Un peu plus tard, au volant de l’Aston Martin, il arrivait à Reims. Comme le centre d’entraînement Raymond-Kopa était situé à Bétheny, en lisière nord, alors que lui-même habitait au sud, dans la banlieue agréable et verdoyante, à proximité immédiate du parc régional de la Montagne, il prit la rocade sur la droite. Les villes avaient en commun avec les défenses adverses qu’il était plus habile de les contourner que de les affronter bille en tête, on gagnait en sécurité ce qu’on perdait en excitation. Il éteignit la radio qui n’avait pas délivré d’information sinistre, pas d’attentat, pas de maladie contagieuse, de catastrophe majeure ou de crimes contre l’humanité – il se demandait de plus en plus souvent à quoi servaient le football et les footballeurs dans la tournure critique que prenait le monde, quel était l’intérêt de continuer à distraire quand la foi commune en la possibilité d’un avenir dévalait comme sur un toboggan –, et la remplaça par le saxophone de Lee Konitz. Le jazz était pour lui une découverte récente ; il se désolait du temps perdu, des années d’ignorance à ne pas se recouvrir de cette musique qui lui parlait, lui laissait miroiter la possibilité d’être autre, rare fusion entre mélodie et rythme, langueur et vitalité, routine et liberté – comme un dribbleur qui saurait aussi tacler ; 9 h 46, il ne serait pas en retard.

Patrick Vermeulen, l’entraîneur, demandait que soit appliquée une sanction financière à chaque retard. Après avoir vérifié devant son groupe en cercle que personne n’alléguait un pépin physique, il ordonna aux gars de se mettre en piste et Mehdi, comme les autres, obéit. L’entraînement, qui durait une heure et demie tous les jours à partir de 10 heures tapantes, commençait systématiquement par l’échauffement, phase aussi indispensable qu’ennuyeuse. Il fallait d’abord courir autour du terrain sans ballon, ce qui ne lui plaisait ni ne lui déplaisait, puis s’arrêter et exécuter différents mouvements d’extension, de montée des genoux, de pas chassés avant et arrière, tout en testant les articulations des bras et des hanches, ce qu’il aimait bien, comme tout ce qui touchait au corps. Après quoi il se retrouva avec Jordan Benichou et Abdoulaye Kouyaté à se passer et se repasser le ballon sur un bout de terrain de dix mètres sur trois. Benichou, relayeur titulaire, avait toujours une blague à faire ou un bon mot à raconter, tandis que Kouyaté, avant-centre numéro 2, le plus grand en taille et l’un des plus baraqués de l’équipe, ne disait quasiment jamais rien. Mehdi Azzam, qui s’entendait correctement sur le terrain avec eux, ne raffolait ni de l’un ni de l’autre en dehors, sans doute parce qu’ils n’avaient aucun centre d’intérêt commun. Le jeu à trois était bientôt fini, il se sentait en forme.

« Tu n’en touches pas une, Mehdi ! Assez dormi, mon grand ? »

Vermeulen avait fait toute sa carrière chez les rouge et blanc du Stade de Reims. Aspirant, il avait assisté, depuis les tribunes, à la demi-finale de coupe de France contre l’Olympique de Marseille en 1987 alors que Reims, en deuxième division, n’arrivait pas à rejoindre l’élite. Stagiaire, il avait vécu la déconfiture progressive du club, avant sa rétrogradation en troisième division puis la mise en liquidation judiciaire de 1991. Titulaire indiscutable comme stoppeur – on ne disait pas encore défenseur axial à cette époque –, il avait contribué, à son petit niveau, à la renaissance du club, qui avait fini, à force de courage et de bonne volonté, à récupérer son statut professionnel, à retrouver son nom mythique, et à accéder à la deuxième division en 2004. Âgé de trente-six ans, il avait alors raccroché les crampons pour passer de l’autre côté de la barrière. Entraîneur adjoint depuis lors, ayant vécu avec flegme et compétence les hauts et les bas des accessions en Ligue 1 et des redescentes en Ligue 2, il assurait à présent l’intérim depuis le limogeage de l’entraîneur en titre, deux mois auparavant, après six défaites d’affilée. Ses méthodes, sa conception très old school du métier, la ferme convivialité qu’il utilisait dans ses rapports avec ses joueurs convenaient parfaitement à Mehdi ; il s’appliqua sur ses jeux de ballon pour le faire mentir.

Après les exercices spécifiques réservés aux attaquants – frappes en mouvement, dribbles en un contre un, tirs au but sans contrôle – vint vite l’heure de la douche, puis celle, plus étirée, du déjeuner. Vermeulen, pour souder ses troupes mais aussi surveiller le régime alimentaire de chacun, imposait un repas en commun. Dans la salle à manger aménagée dans le hall d’entrée du centre d’entraînement, Mehdi se retrouva comme d’habitude entre ses deux camarades Karim Mekchiche, le latéral droit au torse puissant, et Ali Messaoudi, le souriant gardien remplaçant. Si chacun reprenait toujours la même place, ce n’était pas que par facilité ou conservatisme : c’était secret de Polichinelle, tabou de dire qu’il y avait, comme dans les autres secteurs de notre société, du racisme et du communautarisme dans le football, regrettait Mehdi. Terreau de la mixité sociale, laboratoire du vivre-ensemble, le football, amateur ou professionnel, n’échappait pas plus aux jalousies qu’aux conflits et aux affrontements. Il y avait le racisme qu’on ne pouvait pas masquer, celui venu des kops et des supporters qui se manifestait par des cris de singe ou des lancers de bananes, les insultes et les banderoles. Plus d’une fois, Mehdi avait été traité, par un spectateur ou par un adversaire mécontent d’avoir eu le dessous dans une action, de bougnoule, de sale Arabe ou même de putain d’islamo de merde. Il y avait celui, plus tamisé, des dirigeants, ces chefs d’entreprise ou ces représentants de fonds de pension qui ne traitaient pas toujours les Arabes ou les Noirs de la même manière que les Blancs, ou qui avaient appris, en tout cas, à réfréner leurs préjugés. Son père lui avait notamment parlé des quotas qui avaient un temps été envisagés afin qu’il y ait moins d’Arabes et de Noirs dans les équipes de France. Mais au-delà de ces racismes externes, il y avait celui, tu ou carrément dénié, qui émanait des joueurs eux-mêmes à destination de leurs semblables qui avaient le tort de ne pas leur ressembler assez. Car entre les Antillais, les Africains, les Latins, les Sud-Américains, les Asiatiques, les Germains ou les Saxons, les Nord-Africains et les joueurs français blancs, ce n’était pas toujours l’entente cordiale, loin de là. Mehdi Azzam l’avait constaté dès ses débuts à Choisy-le-Roi : ses jeunes coéquipiers d’origine africaine préféraient parfois perdre le ballon plutôt que de le passer à un partenaire petit blanc, ou en tout cas ne le lui passaient qu’en toute dernière extrémité, quand ils ne pouvaient pas faire autrement. Lui-même, par la suite, avait pu pratiquer de la sorte en plusieurs occasions, optant au moment de la passe pour un Beur plutôt que pour un Blanc ou un Black mieux placé. Il ne l’aurait jamais admis en public ou devant Jessica ; il n’en avait pas honte non plus. Ça faisait partie de l’histoire, ça compensait. Ce qui était vrai sur le terrain l’était également en dehors : il lui arrivait plus fréquemment de prendre un verre ou de sortir avec Messaoudi ou Mekchiche qu’avec Lechevallier ou Dubos, lesquels présentement étaient en train de pouffer de rire avec Rivals et Benichou en le regardant, à croire qu’ils se moquaient de lui.

Après la salade de fruits, tous les joueurs se levèrent comme un seul homme et se dirigèrent vers le parking. Mehdi salua Karim et Ali, après quoi ils montèrent dans leur bolide respectif, une Tesla pour Ali, une Range Rover Evoque pour Karim. Une destination commune : rentrer chez soi. Et une mission bien définie : faire la sieste la plus longue et la plus réparatrice possible.

3. Espérance d’une virginité nouvelle

Dans les bars d’hôtel, on limitait les dégâts. Espace, calme et discrétion. On n’y était pas alpagué toutes les deux minutes, obligé d’accorder des selfies ou de signer des autographes à la chaîne ; on pouvait n’y être pas en représentation. Aussi Mehdi avait-il donné rendez-vous à Pille au lounge de l’hôtel de la Paix, en plein centre-ville. Des fauteuils design en cuir cognac, des petites tables rondes en bois et métal doré, des stalactites en verre jaune et blanc juste au-dessus du bar, ambiance cool-moderne-chic qui pouvait plaire. Et des barmen qui ne posteraient pas sa photo ou ne décriraient pas le détail de ses consommations sur les réseaux sociaux dans la seconde qui suivrait son départ, du moins l’espérait-il.

Le milieu de l’après-midi étant l’heure à laquelle seuls vaquaient les répudiés, les désœuvrés, les marginaux qui n’avaient ni les moyens ni l’envie de pénétrer dans un bar d’hôtel, fût-il cool-moderne-chic, trois tables seulement étaient occupées de sorte que Mehdi n’eut aucun mal à repérer le journaliste, même si sa mise le surprit un peu. Alors que l’uniforme de ses confrères spécialisés dans le ballon rond se composait en général d’un polo ou d’un sweat, d’un jean, si possible délavé, de baskets, si possible blanches, et d’un blouson en cuir, si possible craquelé, l’homme mince au crâne rasé et aux joues creuses, immobile sur sa chaise, comme sans vie, qui devait selon toute vraisemblance être Pille, était habillé tout en noir : long manteau en laine, fin pull à col roulé qui moulait une pomme d’Adam proéminente. Mehdi eu l’impression que l’autre ne réagissait pas du tout à son approche, peut-être dormait-il, peut-être voulait-il faire croire qu’il dormait.

« Antoine Pille ? »

Le visage qui se tourne lentement, le regard qui se lève, lentement, la bouche qui s’entrouvre. Lentement. De la musique en fond sonore, bien sûr, puisqu’on ne pouvait plus trouver un café, un troquet ou un bar à chicha sans musique, à croire que le silence effrayait. De la musique, donc, mais pas trop dérangeante pour une fois, de l’électro soft qu’on entendait à peine – Pille sans doute ne l’entendait-il pas du tout.

« Aurélien, Mehdi. Aurélien… »

Les prénoms : des panneaux indicateurs.

« … merci d’avoir accepté cette entrevue.

– Bien obligé, non ? »

Un serveur se manifesta sans hâte et Pille, attentif soudain, extirpé de sa torpeur possiblement feinte, écouta Mehdi commander un jus de pomme tandis que lui-même avait déjà bien entamé le verre de vin blanc qui se trouvait devant lui.

« Disons que… »

Principe de la défense de zone chère aux cadors de Premier League : guetter, ne pas se laisser embarquer, attendre de voir ce qu’il advient.

« … vous allez entrer dans une période durant laquelle vous aurez absolument besoin de vous exprimer, je crois. »

Mehdi Azzam n’était pas un passionné. Il ne s’enflammait pas, ne paniquait jamais, ne se départait que rarement de la froideur un peu méprisante qui était sa marque de fabrique. Même après un but ou une passe décisive, ce qui ne lui était pas arrivé depuis plusieurs mois, il ne célébrait, ni ne remerciait, ni ne cajolait. Des observateurs rémois disaient de lui – on ne s’était pas privé de le lui répéter – qu’il ne prenait pas plus de plaisir à pratiquer son métier de footballeur qu’un chauffeur VTC ou qu’une caissière de supermarché n’en trouvaient au leur. Ce fut manifeste à cet instant : la nuance de danger que contenait l’entame de Pille ne le fit pas réagir extérieurement, même si ceux qui le connaissaient bien – ils étaient rares – auraient su qu’un signal s’était allumé en lui. Le serveur, sans faire de bruit, déposa le verre de jus de pomme sur la table.

« Je ne m’exprime qu’avec un ballon.

– Un peu de contexte pour commencer, si vous permettez. Comment ça se passe, à Reims ? »

Le jus était d’une fraîcheur inouïe, au lieu d’endormir les papilles il les sublimait. Comme muni d’une mini-caméra Mehdi eut l’impression de suivre en direct la descente du liquide dans son gosier, de découvrir plus que de déguster chaque étape de ce qui, il ne sut pourquoi, lui évoqua aussitôt une purge, espérance d’une virginité nouvelle.

« Le club, d’abord. Ça doit vous changer de Tottenham, non ? »

La carrière professionnelle de Mehdi Azzam, partie pour être ascendante et jalonnée de succès après les promesses de l’aube à Auxerre puis à Saint-Étienne, au point qu’il avait été appelé en équipe de France et que sa cote avait flambé, s’était brusquement tassée dans une Angleterre en phase terminale de confinement. Aucune blessure, aucun scandale, aucune raison avouée. Mais le résultat était là, indéniable : une partie de son talent l’avait déserté. Il ne jouait pas mal mais ne jouait pas bien, il était devenu un joueur sans talent, incapable de renverser le cours d’un match ou de s’attirer les sympathies – comme les foudres, d’ailleurs – du public. Cantona, lui avait raconté un ancien entraîneur d’Auxerre, avait été le jouet, à son arrivée à Leeds, d’un sortilège analogue. Il courait à l’envers, ne trouvait pas ses partenaires, tirait à côté des buts même à l’entraînement. Il avait fallu plus d’un mois pour que tout s’inverse, par la grâce d’un match qui avait fait office de déclic, au point que King Eric allait devenir ensuite, après son transfert à Manchester, l’idole de tout un peuple. En dépit de telles espérances, nul miracle pour Mehdi. Presque jamais titulaire, il avait perdu définitivement la confiance du coach et été placé, après quelques mois seulement, sur la liste des joueurs transférables. Son rapport qualité/prix n’était pas bon ; aucun club n’avait fait d’offre. Finalement, le Stade de Reims l’avait engagé quelques jours avant la fin du marché d’hiver, à des conditions paraît-il très favorables, quasiment un cadeau dont il était trop tôt pour dire s’il était empoisonné ou non.

« Mon père me disait quand j’étais gamin que chaque homme a ses qualités et ses défauts. Il faut juste prendre le temps de les découvrir.

– Chaque femme aussi…

– C’est pareil pour un club.

– Admettons. Et c’est quoi, les qualités du Stade de Reims ? »

Mehdi Azzam n’eut pas besoin de réfléchir, il avait sa réponse prête à usage des sponsors et des supporters, des dirigeants et des journalistes, de tous ces soi-disant curieux qui ne s’intéressaient nullement à lui mais seulement à l’image de lui qu’il saurait – ou pas – donner.

« Je suis content d’être revenu en France. Reims ou ailleurs, vous savez… Ce qui compte, c’est de jouer, de retrouver des sensations. Primordial ça, les sensations. Et puis les structures du club sont bonnes, l’encadrement compétent. Non vraiment, tout va bien, je suis content. »

Aurélien Pille se tut, but une petite gorgée de vin et le fixa pour la première fois depuis le début de l’entretien avant de sourire, d’un demi-sourire inamical et radin…

« Et l’ambiance, l’environnement, les potes ? »

Radin parce que ne s’assumant pas, retenant l’hostilité tout en voulant l’exhiber rien qu’un peu, quêtant la manifestation de la vérité tout en ne la cherchant pas vraiment, n’ayant en somme même pas la générosité de l’intégrité et du dévoilement.

« Pas de conflits ? De clans qui se seraient formés ? De cabales ou de soulèvements ? »

Mehdi Azzam sentit son flair se dresser intérieurement, sa chair se mettre en ordre de bataille, ce que Pille, visiblement doté d’un naturel un rien rêveur, ne donna pas l’impression de remarquer – la froideur comme idéal.

« Quelqu’un a bavé sur moi, c’est ça que vous êtes en train de me dire ?

– Et dans votre vie conjugale, tout va bien ? »

Nous y voilà, se dit Mehdi. Soit, campant strictement devant les frontières de l’intime, il laissait le journaliste seul avec son verre de blanc, ses vêtements de boomer et ses questions de keuf, histoire de l’inciter à réviser les convenances ; soit il donnait libre cours à la curiosité, plutôt moins avide chez lui que chez d’autres mais qu’il fallait nourrir tout de même et, aussi irrespectueux que soit l’homme qui lui faisait face, il prenait connaissance de ses informations avant d’aviser ; il opta pour l’intelligence.

Pille avala une nouvelle gorgée, reposa son verre et le fixa à nouveau, puis estima apparemment que le moment était venu de lâcher ce qui, selon les cas, s’avérerait pétard mouillé ou bombe atomique. Voilà, raconta-t-il ; voilà. Jessica s’était confiée à une amie, ou plutôt non, pas une amie, une connaissance, une fille avec laquelle elle faisait de la gym. Ou plutôt non : du fitness. À force de se voir toutes les semaines, elles avaient fini par se fréquenter un peu plus, par prendre un verre après la séance, par parler. De la vie en Champagne, de leurs envies, de leurs enfants, de leur mec. Et puis un jour, ou plutôt non, un soir, un soir de match, l’autre était allée dîner chez Jessica. Pâle, morose, mal fringuée, pas maquillée, l’état de sa forme la rendait propice à la confidence. Elle lui avait alors raconté qu’elle subissait de la part de son homme des, comment dire : des violences conjugales.

Mehdi Azzam avait écouté ce récit sans l’interrompre, le corps courbé vers l’avant, crispé comme il l’est, le corps, lorsqu’il se prépare à encaisser un coup. Mais quand même, se dit-il. La honte. De la table de derrière parvenaient des exclamations et des rires qui lui parurent exclusivement féminins.

« Vous étiez au courant ? » demanda Pille.

Silence.

« Ça n’a pas l’air de vous étonner outre mesure.

– Faut se méfier des airs. Et vous ?

– Moi ?

– Comment avez-vous appris ces ragots ?

– Une consœur.

– C’est elle qui va sortir l’histoire ?

– Apparemment.

– Pour quel média ?

– Ça, désolé mais je ne peux pas vous le dire.

– Et quand ?

– C’est imminent. Peut-être demain.

– Vous avez des détails sur ce qu’elle a pu raconter ? »

Des détails ? Bien sûr qu’il en avait, des détails, ça faisait même un peu partie de son métier d’en avoir, dit Pille ; son demi-sourire le prenait manifestement, sinon pour un demeuré, du moins pour un grand naïf. Si lui, journaliste, n’avait pas eu de détails, s’il n’avait pas compté sur sa collection de détails pour faire réagir, voire s’insurger le footballeur, seule attitude susceptible de lui rembourser le temps passé, on pouvait être certain qu’il n’aurait pas fait le déplacement, précisa-t-il.

À mesure que l’autre racontait – les coups, la violence psychologique, les humiliations, le sexe contraint, les surveillances dont elle faisait l’objet de la part de son homme, son côté hautement toxique, pour résumer, et surtout la peur –, Mehdi Azzam, loin de se tasser sur lui, de se faire tout petit comme aurait fait n’importe qui, mit un point d’honneur à se redresser pour occuper une place plus importante dans l’espace. Le journaliste se racla la gorge et mit sous tension le petit magnétophone numérique qu’il avait disposé sur la table, juste à côté de son verre maintenant vide.

« Qu’est-ce que vous en dites ? fit-il.

– Rien.

– Vous démentez, au moins ?

– No comment.

– Les accusations de votre femme sont graves, vous…

– Toute accusation est grave.

– … vous ne devriez pas les laisser passer sans… »

Bon, il était temps de mettre un terme à cette ignominie. Se retenir, songea Mehdi Azzam. Il se leva tandis que, derrière lui, les rires rebondissaient tels des grêlons sur l’asphalte.

« Je vais faire ce que n’a pas fait Jessica, dit-il en remontant la capuche de sa veste de jogging. En parler avec elle, juste entre nous, avant de mettre ça sur la place publique, si vous n’y voyez pas d’inconvénient. Et désolé si vous vous êtes déplacé pour rien, cousin. »

Retrouver l’Aston Martin après une telle entrevue était comme s’allonger sur le sable blanc d’une plage déserte, fermer les yeux, écouter les vagues et se laisser bercer par le vent. Les sièges profonds cachaient, le cuir souple protégeait, le piano de Bill Evans, petite mélopée solidaire, réconfortait. Le jazz n’est pas un théorème intellectuel, avait dit Bill Evans selon un site que Mehdi visitait à une fréquence accrue, c’est un sentiment, et cette affirmation poétique lui était restée en mémoire : un sentiment ; il démarra et prit la direction du sud. En réalité, il avait davantage besoin d’exprimer sa rage que de s’apitoyer sur soi ou de chercher une hypothétique consolation. Quelle mouche l’avait piquée, tout de même ? Elle n’était donc pas heureuse avec lui. Il accéléra au sortir du boulevard circulaire, il avait hâte de la voir, de parler avec elle.

En arrivant devant la maison à l’heure qu’il préférait, c’est-à-dire le coucher du soleil, il comprit tout de suite que l’explication qu’il souhaitait n’aurait jamais lieu, en tout cas pas dans l’immédiat. Aucune lumière n’était allumée, aucun bruit ne lui parvenait, même les jouets des filles n’étaient pas éparpillés dans le jardin. Pour la forme, il appela « Jess ! » dans le couloir de l’entrée, mais comme il s’y attendait personne ne répondit. Dans la chambre conjugale, les affaires de Jessica, celles auxquelles elle tenait, ne se trouvaient plus dans le dressing. Dans celle des filles, les lits dépourvus de leur housse de couette semblèrent lui adresser un clin d’œil ironique.

Mehdi redescendit, alla dans la cuisine prendre quelques carrés de chocolat noir et passer des coups de téléphone, notamment à Albertina, son agente. Quelque chose le gênant au niveau de la hanche, il mit la main dans la poche gauche de sa doudoune et en sortit une boîte qu’il posa sur la table : la Royal Oak de Jessica qu’il avait récupérée chez l’horloger avant son rendez-vous avec ce poison de journaliste.

4. Pain bénit pour le journaliste

Jusqu’à une période récente, la vie d’Aurélien Pille avait été une succession d’échecs. Alcoolique comme on pouvait se permettre de l’être dans les années 1980, son père était passé au travers du pare-brise de sa Fiat 128, pour aller se fracasser contre un panneau de limitation de vitesse, sur une départementale du Loiret, un soir de verglas. Mort lors de son transfert à l’hôpital d’Orléans, il n’avait jamais eu la joie de voir marcher son fils unique. Lequel poussa ensuite comme il put, c’est-à-dire approximativement, entre sa mère, secrétaire administrative plus souvent au chômage qu’en contrat à durée indéterminée, et les amis d’icelle, plus souvent de passage qu’en séjour prolongé. Il lui arrivait de se souvenir avec une étrange nostalgie des rares soirées d’hiver durant lesquelles, enlacé avec sa mère pour combattre par cette proximité l’efficience qui laissait à désirer du chauffage collectif, il luttait pour ne pas s’endormir trop vite afin de profiter de ces instants qu’elle ne lui accordait qu’au compte-gouttes. Sa scolarité souffrit évidemment de cet encadrement boiteux et Aurélien, bachelier de justesse grâce à l’oral de rattrapage, ne chercha pas à s’engager plus avant ; il préférait de loin répéter du rock avec quelques potes, principalement des titres de Led Zeppelin, dans un hangar de la périphérie parisienne qui avait tout de l’impasse – ce n’est pas lui faire injure que de constater qu’il n’avait rien, lui, de Jimmy Page. À partir de là, on peut affirmer sans exagérer qu’il végéta : de livreur à préparateur de commandes en passant par mécanicien et recouvreur de créances, et encore omet-on ses brèves apparitions comme courtier d’assurances ou agent immobilier, la carrière professionnelle d’Aurélien Pille lui apparaissait alors sans saveur et sans fin, route plane à travers un désert de Californie – avec son regard d’aujourd’hui, comme preuve évidente d’une absence d’envie, d’une immaturité affective. Peu reluisant, ce parcours avait au moins une qualité : il existait – en somme tout le contraire de sa vie sentimentale. On n’oserait en effet parler de vie, tout comme il serait abusif de parler de sentiment. Quelques filles sans charme et sans conversations ramassées Dieu sait où et aussitôt perdues on comprend pourquoi, rares émois infondés et sans réciprocité.

Le train de 18 h 45 en provenance de Reims entra en gare de l’Est à 19 h 37, soit avec six minutes de retard. Aurélien laissa la voiture 13 se vider de ses passagers avant de se lever pour saisir son manteau, tassé plus que replié sur l’espace métallique de rangement au-dessus des fauteuils. La gare lui sembla moins sale que d’habitude, les rumeurs de la ville un peu tamisées, endormies. Il n’était pas mécontent de retrouver Paris après son escapade dont le court voyage de retour lui avait permis de comprendre qu’en dépit des apparences elle avait été fructueuse : Azzam, mine de rien, avait réagi comme un coupable. Sinon comme un coupable – Pille savait qu’il était trop tôt pour l’affirmer et qu’il ne fallait surtout pas aller plus vite que la musique –, du moins comme un type qui ne dit pas tout, qui n’a pas la conscience tranquille. Son départ rapide, tout à l’heure, sans même proposer de payer les consommations, était à cet égard révélateur : il avait peur, il fuyait. Tel comportement était pain bénit pour le journaliste, il lui permettait de présenter à ses lecteurs le portrait d’un suspect.

Depuis quelques mois, sa situation ayant subitement pris une tournure plus favorable, Aurélien Pille avait en effet des lecteurs. Parmi ses nombreux défauts et déboires, il possédait un atout non négligeable : à force de se plonger dans les fanzines consacrés à sa musique de prédilection et de passer les vinyles de ses groupes préférés, Pille parlait et lisait couramment l’anglais. De fil en aiguille, des fanzines aux tabloïds et des rock stars aux idoles du ballon rond, il remarqua le succès grandissant des sites consacrés aux news du football, surtout lors de la période des transferts ; il décida d’en créer un sur ce modèle, traitant principalement, mais pas exclusivement, du football français. Il avait lu, aussi, beaucoup de livres consacrés au football et au phénomène du hooliganisme. Un des romans qu’il avait appréciés, d’un auteur du nom de John King, s’appelait Football Factory. Il se dit que cela ferait un nom parfait pour son site. Pille ne fit pas que lire ou écouter ; il voyagea beaucoup, choisissant dans chaque club celui qui allait devenir son informateur privilégié, buvant des coups avec lui, le bichonnant ; outre l’activité des transferts, il proposa bientôt des reportages, des enquêtes ; progressivement Football Factory devint un titre numérique qui comptait, que les journalistes spécialisés parcouraient avec curiosité, qui attira même quelques publicités en ligne, tandis que lui-même fut convié plusieurs fois à débattre sur des chaînes d’information. Pas encore la notoriété, mais au moins un peu d’estime. Pas encore la fortune, mais plus tout à fait la misère grâce aux abonnements qui croissaient : Aurélien Pille fut, pour la première fois de son existence, fier de lui.

Nul besoin de prendre un taxi, un VTC ou les transports en commun : il habitait à quelques centaines de mètres de la gare de l’Est. Au temps où le dixième arrondissement était considéré comme le quartier dépotoir de la capitale, et où aucun Parisien ne voulait habiter dans un environnement vieillot, bruyant et interlope, il avait réussi à dénicher, au sixième étage sans ascenseur d’un immeuble datant de 1840 de la rue Lucien-Sampaix, un deux-pièces d’une taille convenable au loyer bloqué par la loi de 1948, appartement qu’en bricolant un peu il avait rendu confortable et chaleureux. Les goûts et les us avaient changé, l’arrondissement était devenu un des plus recherchés, notamment par les étudiants et les jeunes diplômés qui travaillaient dans la finance, la communication et les médias. On ne comptait à présent plus les restaurants branchés, les bars stylés dans lesquels de jolis minois sirotaient des spritz en se laissant reluquer, les échoppes à la décoration unique qui proposaient meubles scandinaves ou vêtements indonésiens, les galeries de photo ou d’art contemporain tellement impressionnantes que personne n’osait y entrer. Quand Aurélien avouait à des gens de rencontre où il habitait, il suscitait l’envie, au point qu’il était même parvenu à sa grande surprise à faire gravir les six étages à quelques-uns de ces jolis minois.

Les alentours de la gare tenaient plus de la cour des miracles que de la balade romantique. Sans être particulièrement froussard, Pille ne fut pas rassuré lorsqu’il lui fallut passer devant trois zonards barbus en grosses pompes noires et pantalon de camouflage qui puaient la bière et s’engueulaient, tandis que leurs bergers allemands faisaient des concours d’aboiements et sautaient au cou d’un couple de vieux à la recherche de l’accès au métro. Évitant deux jeunes filles d’Europe centrale qui l’abordaient en tendant une paume implorante, il dut ensuite enjamber quelques corps enfouis dans des sacs de couchage pour se retrouver face à un type cagoulé, sans doute pour empêcher quiconque de voir son visage, qui lui proposa du shit, de la très bonne came, disait-il, à un prix encore moins cher que chez Darty. J’aurais pu être un des leurs, songea-t-il ; finalement je suis verni.

5. Une relation curieuse

D’autant plus verni que, à la porte de son appartement, il vit de la lumière, il entendit des bruits. Elle était déjà là, elle avait anticipé son message, chouette. Bien que devant chez lui, il préféra sonner en même temps qu’il tournait la clef.

« Alors, fructueux ? demanda-t-elle en rangeant, d’un index agile, une mèche rebelle derrière l’oreille.

– Pas mal.

– Je me suis permis…

– Tu as bien fait. »

Il avança. Tandis que Lise prenait une bouteille de vin dans le frigo, un mâcon-viré qu’elle avait dû apporter, chouette derechef, il remarqua les verres et le saladier rempli de chips sur la table multifonctions de la pièce principale.

« On fête quelque chose ? fit-il.

– Mieux d’écrire sous perfusion.

– Encore mieux d’avoir de l’inspiration.

– L’une aide l’autre, dit Lise en s’asseyant après avoir rempli les verres. Alors, qu’est-ce qu’il a bien pu te raconter ? »

Lise Verenski et Aurélien Pille entretenaient une relation curieuse, avant tout professionnelle. Chargée d’animer la version numérique de L’Obs qu’elle devait alimenter plusieurs fois par jour en informations importantes ou croustillantes, afin d’augmenter de manière significative le nombre de pages vues, d’obtenir des citations à la radio et à la télévision, et in fine de faire vivre le magazine, elle se devait d’être attentive, ouverte. Y compris jusqu’à une certaine polarisation, une vision pourrait-on dire utilitaire des rencontres. Quand elle avait fait la connaissance d’Aurélien, trois mois auparavant, tout bêtement à un concert, elle avait tout de suite vu en lui l’apporteur potentiel de potins footballistiques, domaine en forte progression pour ce qui était de l’attractivité et dans lequel elle manquait singulièrement de munitions. On n’attire pas des mouches avec du vinaigre, mais on peut appâter un journaliste tel qu’Aurélien Pille en buvant quelques verres avec lui, en le sortant de sa routine, en lui offrant amusement et plaisir. Dans des troquets avenants, le soir venu, était née une sorte de sympathie entre eux, de celles que deux intelligences forgent quand elles ont perçu leur intérêt commun et que cela n’a rien de désagréable.

« En fait, il n’a pas réagi du tout, dit Pille après avoir dégusté la première gorgée – saveurs mêlées de miel, amandes et abricot, un peu d’agrumes aussi, mais une attaque en bouche trop aqueuse, commune.

– Passionnant. »

À la recherche de l’ironie susceptible de percer sous l’adjectif, il ne parvint pas à trancher : infime sourire, mains jointes autour du verre et yeux qui pétillent dans la lumière blafarde.

« Tu te moques, Lise ?

– Pas du tout mon genre.

– En tout cas, oui, je maintiens que c’est intéressant. Par ce que ça tait.

– Il n’a pas nié, c’est ça que tu veux dire ? »

En même temps qu’elle parlait, buvait et grignotait, Lise Verenski prenait des notes sur son ordinateur portable. Grande blonde aux cheveux mi-longs et aux lèvres si fines qu’elles paraissaient absentes, comme un contour manquant, elle était aussi massive qu’Aurélien Pille était malingre. Lorsqu’elle surgissait dans une pièce, elle captait aussitôt l’attention quand lui passait désespérément inaperçu. Durant l’incertitude des premières minutes qui suivent une rencontre, Pille s’était dit que de toute façon cette femme ne lui plaisait pas des masses, qu’elle n’était pas à sa mesure ; il préférait depuis toujours les petites menues qui se lovaient contre lui, les légères au bras desquelles il était émouvant de se laisser flotter. Elle-même, c’est un euphémisme que de le souligner, n’avait guère été fascinée par le personnage qu’elle avait dès l’abord trouvé falot, pas très joli garçon, possiblement ennuyeux, pas très généreux non plus. De fil en aiguille et de fins de soirée en fins du jour, ils avaient néanmoins couché quatre ou cinq fois ensemble, passé plusieurs nuits l’un contre l’autre. Pas Austerlitz mais pas Waterloo non plus, ces brèves rencontres avaient donné naissance à une union rare entre collaboration professionnelle et complicité affective : ils s’amusaient bien ensemble, ils se remontaient le moral en cas de tangage, raisons pour lesquelles, sans hésiter une seconde, il lui avait confié sa clef pour qu’elle passe le voir aussi souvent qu’elle le souhaitait.

« Surtout, il n’a pas posé de questions, pas demandé de précisions sur ce que sa femme avait dénoncé, tel que je le lui ai rapporté, pas donné la moindre justification, parvint à articuler Aurélien sans retenir quelques morceaux de chips.

– Preuve indéniable de culpabilité.

– En tout cas, ça tend à montrer qu’elle n’a pas totalement affabulé.

– Mouais… Et lui, tu l’as trouvé comment ?

– Je vais te surprendre, mais…

– Oh oui, surprends-moi mon petit chou ! »

Personne, surtout pas sa mère, ne l’avait jamais appelé comme ça.

« Je l’ai trouvé étonnamment posé et réfléchi, intelligent même.

– Parce qu’il n’a rien dit ?

– Voilà.

– Et en quoi ça me surprendrait ? Je ne vois pas pourquoi ils seraient plus cons que les autres, les footballeurs ! Il ne semble pas qu’on soit entouré de génies, dans ce qu’on appelait autrefois les salles de rédaction… Pas mal du tout, ce mâcon, hein… Bon alors, comment tu vois les choses ?

– Très mal. »

Il s’agissait là d’un de leurs enchaînements fétiches, signal d’un franchissement de frontière entre l’amical et le professionnel – car place aux choses sérieuses, on n’était quand même pas là pour rigoler. Ils passèrent ainsi plusieurs heures à mettre bout à bout l’essentiel des accusations de Jessica Azzam, à leur donner l’apparence idoine. La femme du footballeur avait évidemment parlé avec Lise Verenski, puisque à la communication téléphonique initiale avait succédé un long entretien sur Zoom quelques jours auparavant, au cours duquel elle avait raconté ses souffrances, sa désillusion, son désespoir, en un discours articulé et mesuré, par là même vraisemblable. Elle avait malheureusement insisté pour que ses propos ne soient pas publiés tels quels sous forme d’interview, mais dans un article qui reprendrait ses dires sans les citer littéralement. Pas très compliqué pour qui, comme Lise, avait en la matière une pratique certaine, l’exercice exigeait néanmoins rigueur absolue et astuce. Cela réglé, les complices purent s’atteler à la stratégie, et surtout au plus important, le tempo. L’effet double lame, pour reprendre un slogan célèbre, était ce qui composait la force de leur association. Un hebdomadaire d’informations générales, même doté d’une face numérique en évolution, n’est qu’un hebdomadaire : à part une poignée de quinquagénaires nostalgiques et cultivés, plus personne ne le lit. Un site d’actualités consacré au football, lui, même animé par un homme aussi talentueux qu’Aurélien Pille, n’est qu’aimable entreprise parmi des milliers d’autres : seuls les obsédés du ballon rond le remarquent et le consultent. En revanche, de l’addition des deux médias peut naître l’événement si la fiabilité et la respectabilité de l’un s’ajoutent à la compétence et à la spécialisation de l’autre. Aurélien et Lise décidèrent que celle-ci tirerait la première en mettant son article en ligne dès l’aube, tandis qu’il lui emboîterait le pas beaucoup plus tard dans la journée, après avoir tiré profit des éventuelles réactions. Mais surtout, alors que pour L’Obs les identités seraient occultées, respectabilité oblige, Football Factory ne se priverait pas de dévoiler le nom de Mehdi Azzam.

« Tu restes dormir ?

– Non merci, répondit Lise. Il faut que je peaufine mon papier.

– Tu peux très bien le faire ici. »

Elle se leva, lui envoya un curieux sourire, un sourire timide qu’il ne lui connaissait pas, tout en rougissant un peu, ce qui lui parut également inédit. Ayant vite fait rangé son ordinateur et ramassé ses affaires, elle passa sa veste en mouton retourné et s’approcha de lui.

« Les nuits ici, c’est terminé pour un certain temps.

– Ah bon, mais…

– C’est que… »

Hésiter à terminer une phrase, cela ne lui ressemblait pas non plus.

« Oui ? »

Un grand sourire cette fois, dévoilant des dents parfaites. Pille, sans bien comprendre pourquoi, se sentit harponné par les griffes familières des regrets.

« J’ai rencontré quelqu’un », finit-elle par dire.

6. La peur doit changer de camp

L’immeuble dans lequel il habitait était tellement sonore que, rien qu’aux bruits et vibrations qui se succédaient le matin, Aurélien Pille pouvait deviner quelle heure il était quand il ouvrait les yeux. La douche du voisin du dessous, si longue et exubérante qu’on pouvait avoir l’impression d’être atteint par le jet, qu’on ressentait l’humidité rien qu’en l’entendant – ce n’était pas si désagréable, se disait-il parfois : au moins ça vit et ça dialogue –, lui apprit donc qu’il était exactement 7 h 12. Viendrait ensuite la machine à café avec broyeur de grains du voisin de droite, un drôle de type qui travaillait en costume-cravate, jetait son sac-poubelle tous les jours et ne répondait jamais à ses bonjours, précédant de peu le sèche-cheveux de la voisine de gauche, la grande inconnue. Aurélien l’entendait vaquer mais ne l’avait jamais aperçue, peut-être ne sortait-elle jamais de chez elle. Il enfonça la tête dans l’oreiller pour profiter encore un peu de la quiétude du lit, la nuit avait été curieuse, riche et saccadée, fatigante – pourquoi sa première sensation était-elle toujours une sensation de tristesse ? se demanda-t-il. D’aussi loin qu’il s’en souvienne, il n’avait jamais ressenti au moment du réveil de la légèreté, ou tout du moins un semblant de bien-être, un réel appétit pour la journée à venir.

Pourtant celle qui se présentait charriait son lot d’excitation. Il tendit le bras et alluma son portable pour voir ce que cela donnait. Quinze appels en absence, huit messages audio, treize textos, oui apparemment cela donnait. Il se redressa et se cala confortablement à l’aide de deux oreillers – lesquels dégageaient une puissante odeur : penser résolument à changer les draps – puis se connecta sur le site de L’Obs pour découvrir ce que Lise Verenski avait écrit. Titré : VIOLENCES CONJUGALES, LA FEMME D’UNE STAR DU BALLON ROND ACCUSE, le papier entrait tout de suite dans le vif du sujet : Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’elle parle. Ce n’est pas non plus pour se mettre en avant, ni même pour se venger. C’est « pour les autres » qu’elle a décidé de franchir le pas, assure-t-elle. Pour qu’elles sachent qu’elles ne sont plus seules, pour qu’elles ne laissent rien passer. « La peur doit changer de camp », ajoute-t-elle en vous regardant dans les yeux. Il faut dire qu’en matière de peur, elle en connaît un rayon, Rebecca (le prénom a été modifié) : son récit fait froid dans le dos.

Suivait une narration précise de la rencontre de l’intéressée avec son footballeur de mari et de l’histoire de leur relation, de l’amour des débuts jusqu’au cauchemar de ces dernières semaines en passant par des phases de tension puis de rémission. Et rien n’était épargné au lecteur, qu’il s’agisse de la première gifle, un soir de défaite où elle avait osé critiquer sa prestation sur le terrain et lui demander pourquoi il ne se défonçait pas davantage, ou des coups, de plus en plus fréquents et violents, qui avaient étouffé l’estime et les sentiments sous le poids des larmes, pour reprendre l’expression de Lise, inspirée par un poème d’Aragon à ce qu’il sembla à Aurélien. Rebecca/Jessica avait été coincée une journée entière dans un placard fermé à clef de l’extérieur, apprenait-on dans l’article, tandis qu’un dimanche soir, quelques heures après un autre match qui s’était soldé lui aussi par une défaite, elle avait été forcée de faire trois fois de suite la même tarte aux pommes qu’il avait jugée immangeable. D’une façon générale, le climat dans le couple s’était détérioré avec les échecs sportifs du footballeur, pour devenir carrément invivable à la suite de l’expérience avortée dans un club anglais réputé – il ne s’agissait pas là du seul indice donné par Lise pouvant mener les connaisseurs à l’identification d’Azzam. Le sommet de la violence avait été atteint deux semaines auparavant, quand le joueur lui avait tailladé la cuisse avec des ciseaux, avant de la pousser contre le mur, de serrer fort son cou et de manquer l’étrangler.

Aurélien Pille repoussa sa couette avec une vigueur peu commune, enfila caleçon, chaussettes ainsi que le gilet de laine d’une couleur devenue indéfinissable qu’il portait tous les matins depuis pas loin de quinze ans, très exactement depuis qu’il avait quitté sa mère et s’efforçait de vivre loin d’elle. Il traversa la pièce principale et s’approcha de la cafetière. La fenêtre lui offrait, sinon une vue imprenable sur les toits de Paris, du moins, en se penchant un peu, un angle intéressant sur les façades qui encerclaient une cour sans charme. Ils lui semblaient si fragiles, ces immeubles vus de l’envers du décor, en manque de ravalement pour la majorité d’entre eux, beaucoup de cloques et de fissures, qui lui évoquaient l’ossature d’un malade ou d’un vieillard, ou encore la carcasse d’une voiture après un accident ; chaque matin, il vérifiait machinalement qu’ils étaient encore debout. En mettant la machine sous tension, tandis que l’odeur du café commençait à se diffuser, il repensa à Lise. Depuis que, la veille au soir, elle lui avait raconté avec force détails l’histoire sentimentale qu’elle vivait, elle avait pris une dimension différente dans son esprit, comme si la relation qu’il avait construite avec elle n’était qu’une ébauche à jamais inachevée, bloquée à la marge de ce qu’elle aurait pu ou dû devenir. Quand une femme vous attire physiquement, quand vous appréciez sa gestuelle et son maintien, quand vous aimez en tout instant vous trouver avec elle, que de surcroît vous riez et vous détendez ensemble, peut-être y a-t-il davantage entre vous qu’une simple complicité, qu’elle soit professionnelle ou affective ; peut-être, une fois encore, était-il passé à côté – d’où, partiellement sans doute, la tournure saccadée de sa nuit.

Cela étant, là n’était pas l’actualité du moment. La tragédie ordinaire vécue par Jessica prenait une envergure étonnante une fois relatée par écrit, on la voyait sous ses aspects les plus sordides et les plus terrifiants, et surtout on la plaignait, elle, la jeune femme, d’avoir subi toutes ces violences et ces dégradations. On tremblait avec elle quand le monstre approchait, on l’imaginait lutter comme elle le pouvait contre l’ennemi et, pour être franc, on ne comprenait pas pourquoi elle n’était pas partie avant. Pourvu que tout cela soit bien vrai, se dit Aurélien. Pendant qu’il buvait son café et que son esprit commençait à sortir de sa torpeur, il écouta et lut les messages qu’on lui avait envoyés : à part Lise, deux fois, qui lui demandait ce qu’il pensait de son œuvre, il y avait essentiellement d’autres journalistes, parmi lesquels des potes et d’autres qu’il connaissait à peine, qui lui demandaient s’il avait des informations sur la star du ballon rond concernée, qui ne voulaient pas être tenus à l’écart de la vague médiatique à venir.

« Alors ? lui demanda Lise quand il l’eut rappelée.

– Parfait. Des réactions ?

– Une tonne. Mais encore ?

– Parfait, je te dis ! Ni trop ni trop peu. Humain, clair, bien écrit.

– Et le titre ?

– « Star » ne correspond pas tout à fait, mais au moins c’est accrocheur.

– Racoleur ?

– Accrocheur.

– Mais ce n’est pas une star, Azzam ?

– Il est assez connu, disons. Mais ce n’est ni Benzema, ni Mbappé.

– Bon, je note. Tu lances quand le tien ?

– Dès que je peux. »

Alors il rédigea et corrigea avec une inventivité mêlée de concentration, produite dans cette seule circonstance et retenue le reste du temps, comme si lui qui n’avait pas fait les écoles, n’avait pas la carte de presse et n’avait jamais travaillé dans un vrai journal protégeait son seul talent ici-bas : écrire. Quelques heures plus tard, il mit en ligne son article pour lequel, après une longue hésitation, il avait choisi ce titre, certes racoleur : MEHDI AZZAM NE CONTESTE PAS LES ACCUSATIONS DE SA FEMME.

7. L’entourer de ses bras nus

Après son entrevue avec Aurélien Pille, Mehdi Azzam avait cherché toute la soirée à joindre Jessica. En vain : elle ne décrochait pas, ne répondait ni à ses textos, ni à ses mails, ni à ses messages privés sur Instagram. Il avait alors téléphoné à ses parents à elle, en vain. Son père, Didier, un petit garagiste qui ne rechignait pas à bricoler les moteurs et les carrosseries de manière pas totalement académique, n’avait pas non plus répondu. Sa mère, Véronique, qui avait connu son heure de gloire lors de son élection en tant que première dauphine au concours de Miss Bourgogne 1989, avait pris quant à elle son ton le plus neutre possible pour lui expliquer que oui, elle avait effectivement des nouvelles de Jessica et des filles, mais que non, elle ne pouvait malheureusement rien lui dire ; désolée mon petit Mehdi.

Pour la première fois depuis son retour en France, il avait ensuite dîné seul. Dans le réfrigérateur se trouvaient un hachis Parmentier et des crèmes caramel, préparés le matin par Annick, il s’en était satisfait, en dépit ou à cause de la légère entorse au régime prôné par Vermeulen. En d’autres circonstances il aurait plutôt apprécié ce repas en solitaire, sans obligation de faire des risettes ou la conversation, sans turbulences, mais les événements récents gâchaient tout. Alors il s’était allongé sur ce canapé dont les Français, en particulier les footballeurs, en particulier lui, parvenaient difficilement à s’éloigner depuis le Covid, pour réfléchir. Jessica était plus complexe que ce qu’il avait pensé d’elle au début, jamais il ne se vanterait de l’appréhender entièrement. En revanche il avait perçu très rapidement son trait de caractère principal : c’était une obsessionnelle, une têtue. Une fois qu’elle avait une idée dans la tête, on avait beau argumenter ou se moquer d’elle, elle s’y cramponnait. Ce qui pouvait s’apparenter, dans sa face la plus positive, à de la ténacité ou de la persévérance, constituait en l’occurrence le facteur numéro un d’inquiétude : elle ne lâcherait rien, n’en démordrait jamais. La situation, certes, ne pouvait pas encore être qualifiée de désespérée ; elle était néanmoins périlleuse, susceptible d’incurver la ligne de sa vie sans recours possible.

Avant de se coucher, il plaça sur la platine un vinyle de Thelonious Monk – ses compositions racontaient des histoires d’ambitions inabouties, de solidarités fallacieuses, mais c’était surtout sa façon de jouer qui le ravissait, son toucher dissonant qui martelait les âmes comme un cœur qui bat – et grâce à cette musique il imposa le silence à ces bizarreries qui parfois l’encombraient. La maison vide semblait se recroqueviller sur lui, l’entourer de ses bras nus comme pour mieux l’apaiser – ou à l’inverse l’étrangler.»

À propos de l’auteur

Éric Halphen © Photo DR

Éric Halphen © Photo DR

Éric Halphen, né le 5 octobre 1959 à Clichy, est un magistrat et un homme politique français. Juge anti-corruption, il a notamment instruit l’affaire des HLM de Paris et l’affaire des HLM des Hauts-de-Seine au tribunal de grande instance de Créteil. Il est le cofondateur de l’association Anticor. (Source: Éditions Buchet-Chastel)

Page Wikipédia de l’auteur

Compte X (ex-Twitter) de l’auteur

Tags

#lesdivisions #EricHalphen #editionsbuchetchastel #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #NetGalleyFrance #lundiLecture #LundiBlogs #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

Kinga Wyrzykowska © Photo Bénédicte Roscot

Kinga Wyrzykowska © Photo Bénédicte Roscot

Joseph Incardona © Photo DR

Joseph Incardona © Photo DR

Caroline Laurent © Photo DR

Caroline Laurent © Photo DR

Delphine Bertholon © Photo DR – Sudouest

Delphine Bertholon © Photo DR – Sudouest

Jean-Luc Barré © Photo Jean-François Paga

Jean-Luc Barré © Photo Jean-François Paga

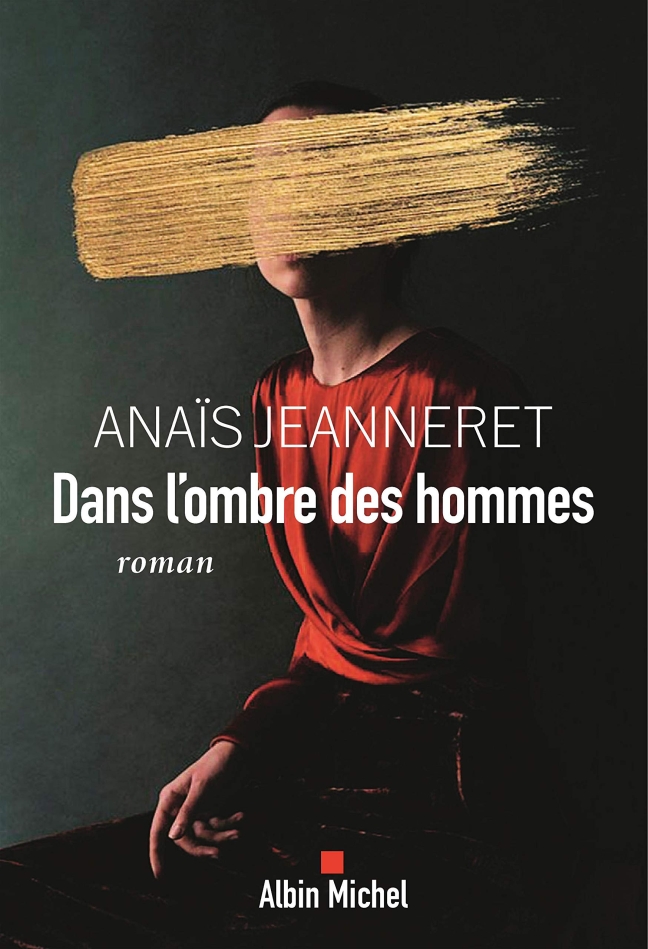

Anaïs Jeanneret © Photo Sylvie César

Anaïs Jeanneret © Photo Sylvie César